子どもたちの歌声が響く、屋久島の1月7日の祝祭

1. 楠川の鬼火焚き

こんにちは,永田洋一です。

屋久島では,1月7日に特別な行事が繰り広げられます。ここ楠川地域でも伝統行事「鬼火焚き」が行われ,地域の方々一堂に集まります。この記事では,屋久島の風物詩である「楠川の鬼火焚き」に焦点を当て,その魅力をご紹介します。

楠川の鬼火焚きは特徴があります。竹の先に鬼の顔を描いた凧のようなものを付けます。その鬼の絵を目掛けて子どもたちが一心不乱に石を投げつけるんです。

2. 鬼火焚きの舞台裏 - 子どもたちが彩る鬼の絵と竹切りの作業

前日から子どもたちは段ボールで作った台紙に,鬼の顔を描く作業を行います。そして当日,地域の方々が協力し,竹の切り出しや組み立ての作業にあたります。一見大変そうな作業も,地元の方々にとっては生きがいに繋がるものなんですね。

鬼(悪霊)を退治し、地域の災害防止、無病息災を願う意味が込めらているのはもちろん,彼らの姿勢には神聖なものを感じます。

3. 子どもたちの歌声と門祝い - 家々を巡る心温まる瞬間

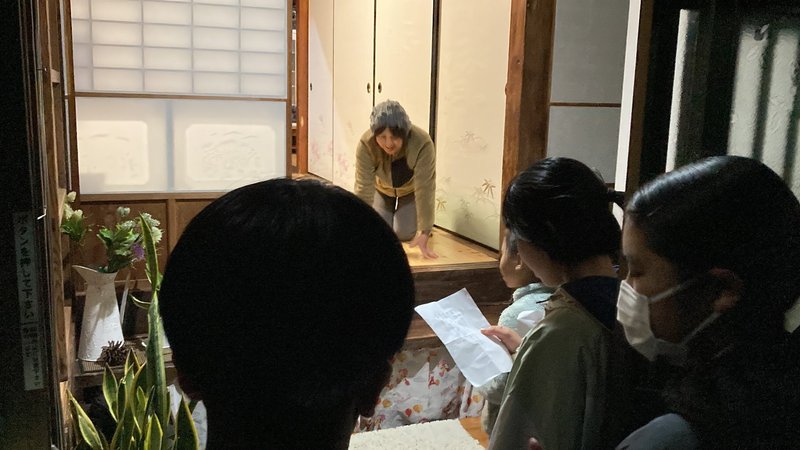

楠川の1月7日は,鬼火焚きだけでは終わりません。その夜,楠川の子どもたちは集落の家々を訪れ,「門祝い」を行います。これは,特別な唄「祝い申そう」を唄いながら,無病息災や商売繁盛を祈るという伝統です。中・高校生の参加があるというのが,他の地域には無い特長だと思います。子どもたちの歌声が家々に響き渡るとともに,迎えていただいた笑顔に出会えるのは何よりも嬉しい瞬間です。

「祝い申そう」の歌詞

恒例の門松

いつもより今年は

門の松が栄えた

栄えたもどうり

あなたの宿を

見渡してみれば

米の俵が千石

もみの俵が二千石

四方の隅々に

銭と金をかい込んで候

その銭と金を祝うて申す

4. 生きがいと楽しさが詰まった屋久島の1月7日

鬼火焚きや門祝いに参加することで,地元の人々は生きがいを感じ,地域社会との結びつきを強めます。これらの伝統行事は楽しさと神聖な意味が絶妙に調和しています。祝い申そうに来た子どもたちを迎える方の嬉しそうな顔が忘れられません。元気をもらっていらっしゃるんだなあと感じますし,子どもたちも最初は恥ずかしそうな歌声が,10件,20件と家々を回るうちにどんどん大きな声,大きな挨拶ができるようになっていくんです。こうして,1月7日には屋久島の魅力が詰まった瞬間が広がります。

5. まとめ - 屋久島の1月7日,ぜひ訪れてみて

屋久島の1月7日は,「楠川の鬼火焚き」や「門祝い」などの伝統行事が織り成す特別な日です。大自然と共に息づくこの島で,地元の人々の暖かさと伝統行事の楽しさを体験できます。ぜひ,屋久島の1月7日に訪れ,心温まる瞬間を感じてみてください。きっと新しい年の始まりが,より特別なものとなることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?