”なんちゃって‼ 生産管理プログラム” を作る 5の⑦--受注・生産予測(ver1j以降適用)

前書き

“なんちゃって‼生産管理プログラム” を趣味で作ってます。

その【考え方】と 【Accessで作成】 の記事です。

素人なので、間違っているところも多いと思いますが、

『こういう考えの人もいるんだな』って感じで読んでください。

(上級者の方には、多分 参考にならないと思いますが・・)

※ACCESSのプログラムは、作成方法の記事を読む参考として使うため、

プログラム内容と処理結果は保証できません。

※ACCESSのソフトとして、まずは動作しないと、ブログ記事の内容が

うまく説明できないので、必ず動作するか、ご確認ください。

動作しない、またはエラーが出る場合は、それをご理解の上、

記事だけでも御覧ください。

【〈エラーが出る対処法の参考にしてください

→ ”なんちゃって‼ 生産管理プログラム” を作る 2--準備と起動】

製品の受注・生産予測について

①目的、用途について、

製品別の ❝受注予想❞ を 月別登録し集計します。

そのデータから生産予測データを作成し、生産工数と部材所要の

簡易予測をします。

また、受注予測は、複数登録し予測条件・設定を変えて簡易シミュレー

ションをします。

②運用方法について、

◎【受注予測】と【実所要 ❝受注❞ , ❝引合い(フォーキャスト)❞】の比較

● 当月度を含む、12か月で月度単位の受注予測を登録します。

登録データは、"月度設定(説明は後術)"・"製品key"・"顧客"・

"月度"・"登録者" で区別して登録します。

"適用" 項目に☑をしたデータが計算対象となります。ただし、上記の

区別条件ごとに 1つのみ選択 ☑が可能です。複数の予測条件から選択 ☑

を切り替えてシミュレーションが可能です。

過去月度の受注予測データは、"適用"☑ の変更や登録は不可です。

(受注予測は、12か月以降も登録は可能)

● 月度の計算は、会計の月度の開始日を起点として集計します。

企業や組織、生産拠点(海外)の月度会計の締め日が異なるため、その日

付を基準として、"月度" で計算します。また、その開始日が当月度

か、翌月度のルールとするかは、任意に設定可能とします。

● 受注予測数は、顧客別に下記方法で集計します。

☆ 過去月度の受注予測データについて、

a: 選択の☑の変更や月度変更、新規登録はできません。

(既存のデータで締め日を経過して過去月度となったデータ)

b: "適用"に ☑のないデータの日付が本日より31日以前となった場合に

自動抹消されます。

c: "適用"に ☑のあるデータは、顧客別に実績と差数を記録して残すが

計算には使用しません。残数が有っても繰越計算はしません。

☆ 過去月度の ❝受注❞ と ❝引合い❞ の残は、計算対象となります。

(納期遅れとなるため、有効かキャンセル・納期変更など顧客の

確認が必要です)

☆ 当月度の受注予測数には、当月度納期の ❝受注❞ + ❝引合い❞ が含ま

れるとして計算します。

a: 受注予測数 > ❝受注❞ + ❝引合い❞ の場合は、予測過剰分を予測残数

として→【所要数】= ❝受注❞ + ❝引合い❞ + ❝予測残数❞ で算出。

b: 受注予測数 <= ❝受注❞ + ❝引合い❞ の場合は、予測過剰は残数 0

として→【所要数】= ❝受注❞ + ❝引合い❞ で算出。

☆ 次月度も、上記方法で計算します。過不足の繰り越し計算はしないの

で、一覧表形式の過不足表示は、単月度ごとの過不足計算です。

☆ 安全在庫数は【所要数】として扱い、所要日を "本日" (当月度の) と

します。顧客別とせず製品keyごとに1つの登録です。 データは、

❝製品マスタ❞ テーブルから抽出します。

☆ 一覧表の再表示のタイミングで表示データを更新します。

a: ❝受注❞ ・ ❝引合い❞ が別の登録画面で追加登録された場合も、この

一覧表の計算は、再表示のタイミングでの更新となります。

b: 過去月度の実績(受注等)データを訂正した場合も、一覧表の計算は

再表示のタイミングで過去月度の表示データも訂正更新されます。

c: 安全在庫数も同上のタイミングでデータを更新し、所要日は常に

当月度の "本日" とします。

◎【所要 (❝受注予測❞、❝受注❞、❝引合い❞) 】 と【 生産計画数】 の比較

● 生産予測数は、下記方法で算出し一覧表形式で表示します。

☆ 月度の計算は、受注予測と同じ方法で設定します。

☆ 過去月度の生産予測データは使用せず繰越計算もしません。

☆ 当月度の【所要数】に対し比較するデータとして、

a: 過去月度末の❝理論在庫数❞

(日付は、当月度の開始日。20日締めなら、開始日の21日)

b: 既存の ❝生産計画マスタ❞ のテーブルの製番データ

を表示し、その過不足状況を計算します。

☆ 次月度以降も、同様に、その月度の【所要数】と 既存の製番データ

を表示し、月度ごとに過不足状況を計算します。

☆ 各月度の過不足状況に対し、生産予測データを立案します。

生産予測データは、❝製品生産計画❞(予測用)のテーブルデータとして

登録します。

a: 過不足数から、生産予測数を設定。

(過剰ならば既存の生産予測を削除または、数量減にする。)

b: 【所要】データとの引き当て状況から、必用日を設定。

c: 製品Rev管理データから、製品版数を選択。

☆ データ活用として、 シミュレーションモードのMRP処理で、部材の

見込み所要と工程能力の見込み所要の計算に参考として使います。

●締め日を経過した時点の処理について、

更新は、一覧表の再表示のタイミングとなります。

☆ 前月度の❝理論在庫数❞をMRP算出し、当月度の開始日で、データを

セットします。

☆ 製番データの過去月度の残は、当月度に繰り越しします。

☆ 生産予測のデータは、締め日を経過後に自動抹消します。

☆ 製番データの新規登録や変更分は、一覧表の再表示のタイミング

で再計算します。その時点で【所要】データとの引き当て比較が変動

となり、生産予測データの調整が必要となります。

③登録方法

事前登録データ

● 事前に、月度の〆設定の開始日を登録することが必要です。

この開始日を起点とし、月度単位の集計をします。

また、その開始日が何月度になるかの設定もします。

登録画面は、

メインメニュ → 【製造情報】ボタン → “製造情報登録” 画面

→ "生産拠点登録" 表の "月度開始日" に登録します。

(任意に変更可能ですが、月度の区切りを設定します。)

登録例---関東工場は、開始日は1日で、開始日は(True)当月度に設定。

(締め日は月末となる)

(仮に1月1日なら月末の1月31日まで1月度)

九州工場は、開始日は21日で、開始日は(False)来月度に設定。

(締め日は20日となる)

(仮に1月21日なら2月20日まで2月度。2月21日は3月度)

できれば、全拠点とも同じ締め日が理想ですが、説明として複数パター

ンを登録しました。

※【このプログラムの月度の考え方について】

巷では、いろんな考え方があります。

a: 締め日の翌日が来月度の考え方←←ユニリタさん

→(毎日3日が締め日の場合は、毎月4日から、もう来月度となる)

b: 会計年度と同じ考え方として、年度末締めが3月とすると

→(月度に置き換えて考えると毎月4日から最初の今月度となる)

c: 中間を取った考えもあります。←←アイロベックスさん

→(締め日が月初~10日まで⇒締めの次の日を当月度始まりとし、

締め日が11日~末日まで⇒締めの次の日を来月度始まりとする。)

じーぼんの考え方は、アイロベックスさんと同じですが、会計上は

結局、企業がどちらを選ぶかは自由らしいので、その開始日が、

今月度か来月度になるかは、任意に選択できる方法としました。

受注予測の登録

登録画面は、

メインメニュ → 【製品情報】ボタン → “製品情報” 画面

→ 【受注予測】ボタン →"受注・生産予測" 画面で登録します。

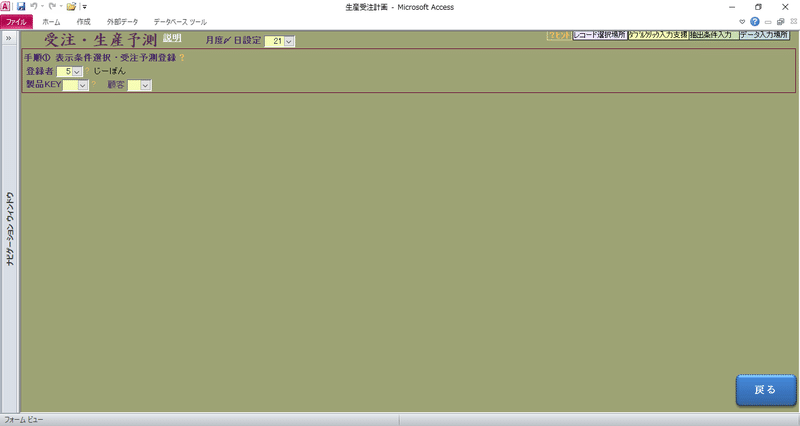

● "手順① 表示条件選択と受注予測の登録"

・ 月度締め日の設定(初期値は、ログインユーザーの担当拠点の設定値)

“月度〆日設定” 欄から、月度の設定をするための "月度開始日" と

"月度設定" を選択します。

例として、開始日21日を選択。また、この日付をカレンダー月と

同じ当月度にするか、翌月度にするかの選択です。

----受注予測の登録方法----

受注予測のデータを、セットで登録します。

・登録者----リストから選択します。❝生産計画❞ の処理権限を持つ使用

者のみ表示されます。

初期値は、ログインユーザー(権限の有る)が表示され、

ユーザーごとに受注予測データが登録可能です。

・製品key---製品を選択します。

代替製品も合算する為、代表keyの選択です。

・顧客-----リストから選択します。特定顧客以外は、顧客名を

❝取引先登録❞ 画面で、"その他" などで事前登録をする

方法も検討します。

・予測数----受注予測数を登録します。予測数が無い場合は、0で入力し

ます。空欄の場合は、その月度は登録されません。

まとめてMax12ヵ月分まで登録可能です。

・予測納期----この日付で、該当する月度が決まります。

上記の予測数とセットで、Max12月度分まで登録可能

です。 空白の場合は、その月度は登録されません。

(登録する納期とは、顧客の到着または検収納期で、

入金納期は考慮していません。)

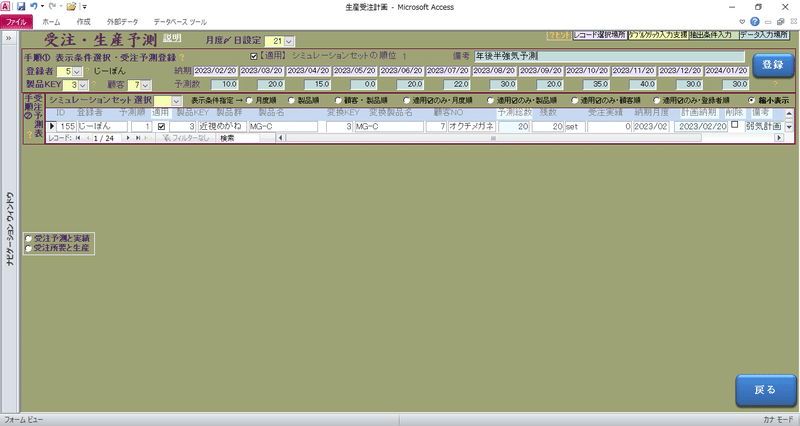

・シミュレーションセットの順位---1が最優先です。

・シミュレーション適用---"適用" の☑は、複数の登録データから、

同締め日・同製品key・同顧客・同月度・同登録者 の

条件で 1つだけ選択可。

a: "適用" に☑を入れると、

・セット登録する全データに順位1を登録。

・同締め日・同製品key・同顧客・同登録者 の

既存予測データの☑を外す。

b: "適用" に☑をしないと、上記条件で、

・セットで登録するデータに、順位2を登録。

・既存データで、"適用"に☑有で、順位1のデータ

は変更しない。

・既存データの他の予測データで、順位1以外の

データは、その数字に1を加算し、2以外とする。

(1→1、2→3、3→4、・・となる。)

・備考------メモの登録欄。例として、〔強気予測〕、〔弱気予測〕

などを入力し、データセット別の識別に利用します。

最後に【登録】ボタンを押して登録完了し、同時にシミュレーション

処理をします。

----表示条件選択の方法-----

選択した条件に該当するデータの一覧が表示されます。

・登録者----リストから選択します。❝生産計画❞ の処理権限を持つ使用

者のみ表示されます。

初期値は、ログインユーザー(権限の有る)が表示されま

す。特定しなければ、ダブルクリックで、他ユーザーの

予測データも閲覧可能です。ただし、追加・変更は不可。

・製品key---製品を選択します。全製品の場合は、ダブルクリック。

・顧客-----リストから選択します。特定しなければ、ダブルクリック。

上記選択条件で "手順② 受注予測表" に、データ表示されます。

・表示データの順位が選択できます。

・表示データの変更・削除が可能です。

【適用】に、☑をするとシミュレーションの対象となり、シミュレー

ションの月度ごとの組み合わせの調整が可能です。

ただし、他ユーザーで表示条件の選択をした場合は、データの追加・

変更は不可です。

----シミュレーションのセットデータの切り替え-----

登録した複数セットの予測データから任意に【適用】の切り替えができ

ます。

同締め日・同製品key・同顧客度・同登録者 の条件で、選択可能な

セットデータの一覧をコンボboxで表示します。その中からシミュレーシ

ョンに適用するセットデータをクリックして選択します。

・選択したセットデータに、"適用" に☑を入れ、順位1に変更。

・選択しない他のセットデータの既存予測データの☑を外し、既存の

順位に1を加算。

・シミュレーション処理開始。

--------休憩------

受注予測と生産予測の比較

顧客別の月度別受注予測の一覧表と、引き当てする 月度別生産予測の一覧

表を作成し、比較計算をします。

比較するためには条件として、月度に変換する設定が全拠点で同じ締め日

(開始日)が理想ですが、異なる場合もあるので、別拠点用に作成した表と

では、月度と数字が合致しないので注意が必要です。

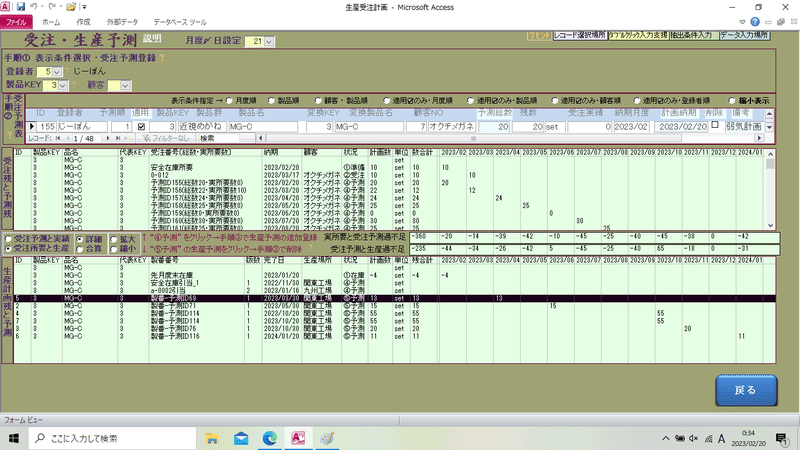

●【受注予測と実績】の表で状況の確認をします。

表は、該当 レコードの 表示と、当月含む12か月分のクロス集計表

です。 表示方法の選択は2種類あります。

表示方法1 ---【予測】 該当データを全て表示します。

受注予測のデータは、❝④予測❞ として表示されますが、予測数に実

所要が含まれていると想定するので、予想残数を表示して月度ごとに

計算します。前述していますが、

a: 受注予測数 > ❝受注❞ + ❝引合い❞ の場合、予測過剰分を予測残数

として→【所要数】= ❝受注❞ + ❝引合い❞ + ❝予測残数❞ で算出。

b: 受注予測数 <= ❝受注❞ + ❝引合い❞ の場合は、予測過剰は残数 0

として→【所要数】= ❝受注❞ + ❝引合い❞ で算出。

3月の顧客❝青札堂❞の予測数は、10ですが、実受注が3月に10あるの

で予想残数は、上表で 0 となっています。

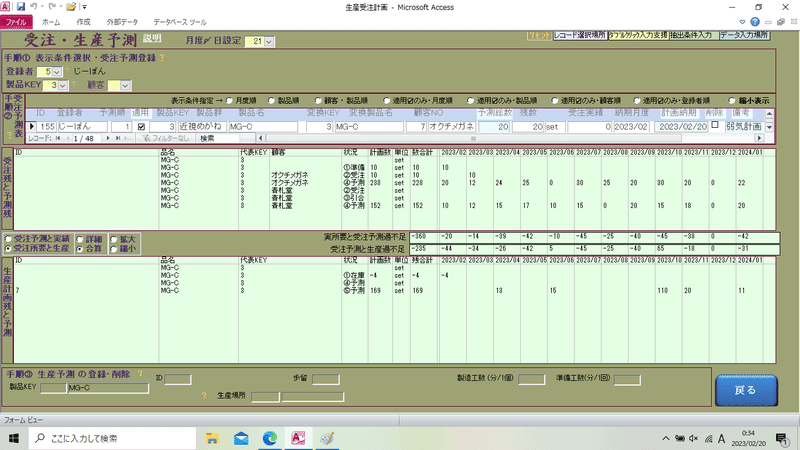

表示方法2 ---【結果】 各月度の予測数と実績を月度別に表示します。

過去年(年度ではなくカレンダー年を表示) の状況を12の月度で

クロス集計します。違う年の同月度の比較ができます。

※受注予測のデータにおいて、数量が 0 の場合は、計算処理対象

ですが、登録の際に 数量または、日付が空白の場合は、計算

処理対象になりません。実績数が有っても、上表においてその

月度のデータ ( 例-- 15(実績10)などの表示 )は空白となります。

●【受注所要と生産】の表で状況の確認をします。

表は、該当 レコードの 表示と、当月含む12か月分のクロス集計表

です。 表示方法の選択は2種類あります。

表示方法1 ---【詳細】 該当データを全て表示します。

表示方法2 ---【合算】該当データを❝状況別❞ に合算して表示します。

---- 表示項目、集計表の説明 ----

・代表製品KEYについて、

製品の代替えKEYで集計計算と表示をします。

・状況と顧客と受注番号について、

状況------顧客---------受注番号-----------(説明)

①準備----特定せず---"安全在庫"

(安全在庫データが該当します。)

➁受注----顧客名------受注番号

(実受注のデータが該当します。)

➂引合----顧客名------引合番号

(引合い・フォーキャストが該当します。)

④予測----顧客名---ID番号と現時点の受注数+引合数

(受注予測データが該当します。)

(表示画面で、④予測のデータをクリックすると、

引当てる生産予測計画の登録が可能です。)

・計画数

データの元の総数

・数合計

過去月度の場合は、参考データなので、空欄。

当月度以降は、

a: 受注・引合データは、計画数とします。

b: 予測データは、予測残数とします。

・実所要と受注予測過不足 (集計表)

製品keyを指定した場合、"実所要" と "受注予測" の過不足数の

計算結果を単月度ごとに表示します。

・受注予測と生産過不足 (集計表)

製品keyを指定した場合、"生産計画" のデータと所要の過不足

数の計算結果を単月度ごとに表示します。

これで、受注予測のデータの登録と選択が完了です。

簡易引き当てとなる生産予測のデータは、この画面で登録は可能ですが、

別画面のMRP引き当て処理にて、生産予測のデータを登録する方法を

【6の①--受注・生産引当て】の記事で解説する予定です。

更に、生産予測のデータを利用し、部品展開して、❝部品所要予測❞ を

算出していきます。

今回の記事の外部操作ファイル(accdb改造可能)はありません。

以上で、5の⑦--受注・生産予測 は終了です。

お疲れ様でした。

---次回につづく---

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?