科学史から見た量子力学の間違い①

考えるための序章

始める前に少し長い前置きを書いておきたい。私たちは学校で様々なことを習うが、たった一つ習わないことがある。正しく考える方法だ。学校では教科書と先生の言うことをどれだけ正確に覚えたかを試す。しかし、自分で勝手に考えると厳しくダメを押される。知識だけでなく考え方も知識として教え込まれるが、これは考えないように躾けられていると同じだ。考えることはスポーツと同じで練習しないとできない。適切な年齢で適切な訓練が必要だ。ほとんどの人は学校で12年から16年も考えない訓練を強いられる。学歴が高いほど、合理的に考えることが出来なくなるのは当然のことだろう。

「科学的」に考えることとは何だろう。よく科学では巨人の肩の上に乗って考えることができるという。しかし、誰も巨人の肩が間違っていたらどうする? とは考えない。じつは科学的に考える方法は17世紀にデカルトが正解を出している。デカルトは自然は機械時計のように物と物が組み合わさってできていると機械的世界観を主張した。機械的世界観は近接作用、還元主義という科学の重要な思想の元になっている。17世紀に起きた科学革命は、実用的科学を主張することで、貴族や商人から寄付を募ることに成功した。実用的科学を裏付ける考え方が機械的世界観だったのだ。

自然現象が物と物の組み合わせで起きているなら、物を操作することで自然も操作できる。17世紀当時、自然は圧倒的脅威で人間を脅かしていた。人間は馬をあやつり少しの荷物を運んだり、風の力を帆に受けて海上を弱弱しく進むことしかできなかった。強大な自然に対して機械的世界観は人間が対抗できる可能性を示したのだ。近代を生んだ産業革命は機械的世界観の上に成り立っている。

物と物は接して力を伝える、近接作用だ。ところが17世紀に登場したニュートンの万有引力は遠隔作用だった。しかも、引力だけで惑星の公転が維持できないため、敬虔なキリスト教徒だったニュートンは、公転のかなめに神の力が働いていると考えた。科学の中心に神を隠したのだ。「神は死んだ」と19世紀末にニーチェは言ったが、ニーチェもこれには気がつかなかった。

デカルトはきまぐれな軌道を描く惑星がぶつからないのは、惑星からなんらかの反発する力が生まれていると考え、渦動論を主張した。

ところがニュートンの万有引力はこの反発力を無視する結果を招いた。これは現在にも続いている。

また、惑星が引き付ける力、反発する力を伝えているのは、宇宙に満たされた液体のようなものーエーテルだと考えた。遠隔作用ではなく近接作用なのだ。エーテルは形を変え、「場」、「空間」となって今も残っている。

18世紀末にボルタの電池が発明されると19世紀は電気が研究対象になった。ファラデーをはじめとして多くの研究者が電気を実験しまくった。ファラデーは磁石同士を近づけると反発したり、引き付け合うことから、力を伝える伸び縮みするものがそこらじゅうを満たしていると考えた。ファラデー以前にも近接作用を説明するために力能ーpowerという概念があった。ファラデーは力能を電磁気力の原因と考え、現在の場に近い概念として捉えた。

しかし、場は物ではない。人間が自然現象を都合よく理解するために創設した概念だ。この辺から電磁気学は誤りを含むようになったと思われる。クーロン力の伝達を現した電気力線はプラスとマイナスが中和すると考えられている。

しかし、クーロン力自体には相手を感知する機能はない。ただ、真っすぐに進むだけである。

クーロン力が途中で中和するように見えるのは、対象に作用した力のベクトルが内部で合成される様を見ているのだ。このことは本編で重要な要素になる。

19世紀末に行われたマイケルソン・モーリーの実験によって、エーテルは否定されるが、電磁気学の場はそのまま残ることになる。

もうひとつ、重要な「考え方」がある。よく、「自然現象の背後にそれをつかさどる法則が実在するというのが、自然科学の基本的な発想」と言われるが、これはとんでもない勘違いだ。単純に見える自然現象が複雑なメカニズムによって起きている場合、この考え方では原因を追究できない。べつの記事で説明するが重力は単純に見えるが複雑なメカニズムを持っている。

「自然現象の背後にある法則は数式で表される」というのは、ピタゴラス主義という宗教思想に則っている。相対性理論ではしばしば数式を変形させた結果から自然現象を説明するが、これは「自然は数式で表されるべき」というピタゴラス主義そのものだ。もちろん、機械的世界観とは相いれない。

簡単な量子力学の解説

量子力学がどこで間違ったかを説明する前に、量子力学とは何か?を簡単に説明しよう。量子は英語ではquantumで、飛躍的なという意味がある。量子が初めて物理学に登場したのが、プランクが発見した黒体放射のエネルギーだ。それまで物理学では自然界の現象は連続していると考えられていた。ところが黒体放射のエネルギーを調べていたプランクはE=nhvという数式がもっとも観察にあうことを発見した。nは自然数なので、1,2,3,4・・・と飛び飛びの値を示している。これが1900年だった。

次に量子力学で最も重要な概念がアインシュタインによって主張された。1905年に光電効果を説明した論文が発表された。光電効果とは金属に光を当てると電子が飛び出してくる現象だ。波長の長い光を長時間当てても電子は飛び出してこない。ところが波長の短い光を当てると金属から電子が飛び出してくる。

それまで光は波であると広く考えられていた。ところがアインシュタインは光は場合によっては粒子であり、波長が短いと光子の持つ運動量が大きいため、金属原子が持つ自由電子に光子が当たると電子を弾き飛ばすことができる、と説明した。

その後、ラザフォードが原子模型を発表、それをボーアが改良した原子模型、ボーアの原子模型を1913年に発表した。ボーアの原子模型では、中心にプラスの電荷をもつ原子核が存在し、その周囲をマイナスの電子が飛び飛びの軌道で回っていると言うものだった。電子が飛び飛びの軌道を持つことは水素原子が発光するスペクトルが複数の輝線を持つことから類推された。

ここで問題が生じる。原子核はプラス、電子はマイナスなので、軌道電子はいずれ原子核に落下してしまう。プラスとマイナスは引き付け合うからだ。原子核の周りをまわって遠心力で釣り合っていると考えても、円周運動は加速度を伴うため、電子は電磁波を放射してエネルギーを失うはずだ。ところが原子は依然として存在する。何が起きているのか?

そうこうしているうちに1920年にラザフォードは原子核内部に電子が存在することを実験で証明した。通常これは科学史から削除されている場合が多い。

1924年にフランスのドブロイが、軌道電子は波の状態ではないかと主張する。光が波と粒子の2つの状態をとるのなら、電子も同じではないかと考えたのだ。ドブロイ波を使うと水素原子の輝線スペクトルをうまく説明することが出来た。

1925年にドブロイ波を受け、ハイゼンベルクが軌道電子を行列式で記述した。翌年、シュレディンガーが熱力学の手法を使い、軌道電子の記述に成功する。ハイゼンベルクの行列式とシュレディンガー方程式は、数学的に同じと証明される。

しかし、シュレディンガー方程式は粒子の存在を確率的に記述しているため、そのままでは粒子がいつ実体になるのかが確定できない。そこでハイゼンベルクは1927年に不確定性原理を主張した。そして1931年にチャドウィックが中性子を発見すると原子核は陽子と中性子から成ると現在と同じに考えられた。ここあたりまでが量子力学の基礎が作られた過程だろう。

量子力学はどこで間違ったか

ちょっと前置きが長くなったが、なぜ量子力学が間違っているかを説明していこう。歴史はそれを書き記す側の視点から書かれることが多い。中国の歴史書は皇帝が変わるごとに正史が書き換えられていた。科学史も同じで、現在主流の「標準理論」から見て正しいことしか記さない場合が多い。そのため、研究者の中には科学史は不要だと言う者まで現れる始末だ。どこでおかしなことが起きたかを考えながら量子力学の成立する歴史を振り返ってみよう。

• 1895 ペラン、陰極線の負の電荷を発見

• 1899 トムソン、電子の電荷を計算する

• ラザフォード、アルファ線、ベータ線を分離

• 1900 プランク分布の発見→空洞放射のエネルギーを表す式がとびとびの値を示すことがわかった。エネルギーの量子仮説

• 1905 アインシュタインの「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」

「特殊相対性理論」←プランクが認めた

• 1911 ミリカンが電子の分離に成功 ラザフォードが原子模型を発表

• 1913 ボーアの原子模型 1914~1918 第一次世界大戦

• 1918 ラザフォード、陽子の発見 1918~1921 スペイン風邪

• 1920 ラザフォードの核内電子説

• 1923 コンプトン効果、光量子仮説を確認

• 1924 ドブロイ波の導入

• 1925 ハイゼンベルク 行列式。 パウリの排他原理

• 1926 シュレディンガー方程式

• アインシュタイン 神はサイコロを振らない

• 1927 ハイゼンベルク、不確定性原理 コペンハーゲン解釈

• 1931 チャドウィック、中性子の発見

• 1932 フォン・ノイマン 隠れた変数の否定

• 1933 湯川秀樹、中性子への疑問

• 1935 シュレディンガーの猫 EPRパラドックス

1937 ラザフォード、木から落ちて死亡

1938 各国が原子爆弾の研究に入る

• 1939 第2次世界大戦

*大戦が終了しても冷戦が続き、1980年代まで核物理は軍事機密の中にあった。

歴史のイメージとして20世紀の初頭から量子力学は一直線に発達してきたように見える。しかし、量子力学が成立したのは1931年の中性子の発見以降だ。さらに一般に普及するようになったのは第二次大戦後の1955年から1970年代にかけてだ。

量子力学が成立する過程ではたくさんの議論が行われたがその要点をまとめてみた。

• プランク 量子論を回避し、その影響をできるだけ少なく

• ラザフォード 原子核は陽子が電子のマイナスで結合している―核内電子説

• シュレディンガー シュレディンガーの猫 波束の収束

• アインシュタイン 神はサイコロを振らない 隠れた変数?

• 湯川秀樹 中性子は電子を放出して陽子になる。中間子は電子のようなものでは? 複合粒子としての中性子

量子を発見したプランクは終生量子力学に懐疑的だった。これはシュレディンガーも指摘しているが、量子力学は統計力学から生まれたからだと思える。

また、ほとんどの人は聞いたことがないかもしれないが、1920年代はラザフォードの核内電子説が大勢を占めていた。ラザフォードはベータ崩壊の実験から原子核内部に電子が存在すると主張していた。これがチャドウイックの中性子の発見により否定され、量子力学は物理学の主流になった。湯川秀樹はその時に、中性子は陽子と電子が結合した複合粒子ではないかと疑問をメモ書きしている。

量子力学はボーアの原子模型を説明するために誕生した。ボーアはラザフォードの原子模型とバルマーによるスペクトル線から、軌道電子が飛び飛びの半径をもつと考えた。

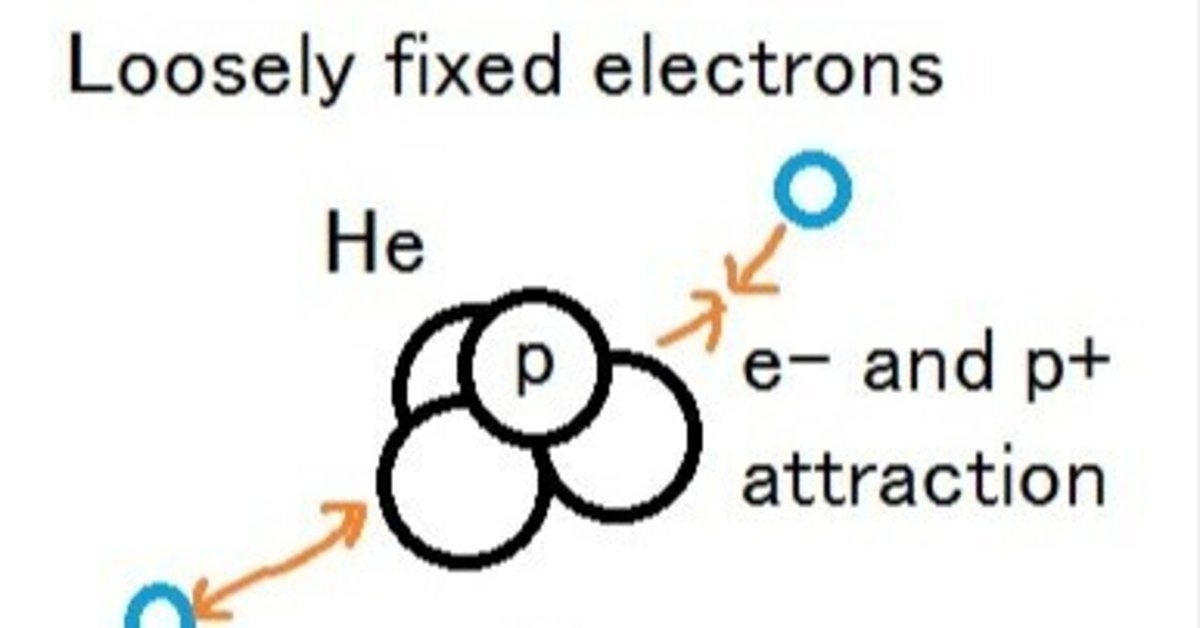

この当時、ラザフォードの実験から原子核はプラスの電荷をもつことがわかっていた。原子核の周りにある電子はマイナスだ。プラスとマイナスは引き合うので、このままでは電子は原子核に落下する。仮に電子が原子核の周りを周回して、遠心力で釣り合っているとすると、古典的な考え方では、周回する電子は電磁波を放射してエネルギーを失うので、やはり電子は原子核に衝突してしまう。しかし、自然界では電子は原子核に落下しない。

これを説明するためにフランスのドブロイは電子は波の様な状態ではないかとドブロイ波を主張した。ドブロイ波が量子力学の発端となっている。プランクの量子ではない。現在、よく言われる電子は確率的存在というのはドブロイ波から来ている。

ドブロイ波が提案された

ドブロイ波である軌道電子がとる周期運動を行列式で表したのがハイゼンベルクだった。すぐにシュレディンガーが同じものを線型方程式で表して、両者は数学的に同じだとされた。余談だがハイゼンベルクの行列式とシュレディンガー方程式が数学的に同じというのが、量子コンピューターの元になっている。

ここで留意してほしいのは、軌道電子が飛び飛びの半径を持つー量子跳躍はシュレディンガー方程式で表されるが、その原因にはまったく言及されていないことだ。同じ軌道に同じスピンをもつ電子は入らないというパウリの排他原理もそのメカニズムは不明のままだ。この二つは、数式で現象を説明しているだけで、物と物の関係で説明されていない。ピタゴラス主義*であって、機械的世界観ではないのだ。

*自然は数式で表されるべきだという宗教的教義

ラザフォードの核内電子説は生き残っている

もう一度、19世紀末から1934年ごろまでの問題点を見てみよう。

ボーアの原子模型において軌道電子がなぜ落下しないのか?

同じく、なぜ電子軌道は飛び飛びの値をとるか? 量子跳躍

この2つを満たすためにドブロイ波が導入された。この時代背景にあるものは熱力学だった。

• ドブロイ波は統計力学からもたらされた→電子の確率分布

• 量子力学を構築した物理学者のほとんどが熱力学の専門家

• 19世紀は熱力学の時代だった!

• ボルツマン→プランク、マクスウエルも熱力学

• シュレディンガー→量子力学は統計力学から生まれ、統計力学に終わる

• アインシュタイン→隠れた変数

量子力学は1個の電子を統計的に捉えようとして生まれたと言える。中性子が発見されるまでの約10年間、ラザフォードの核内電子説が主流だったと書いた。核内電子説はいくつかの反論があって廃棄されたとあるが、具体的な理由を見ると十分ではないことがわかる。英語版のwikipedia、中性子の項に核内電子説が否定された内容が載っている。(ここはSEAMで解説しているので飛ばしてもらっていい。)

Ralph Kronigは、1926年に、観測された原子スペクトルの超微細構造が、陽子-電子の仮説と矛盾していることを指摘しました。この構造は、軌道を回る電子のダイナミクスに対する核の影響によって引き起こされます。想定される「核電子」の磁気モーメントは、ゼーマン効果と同様の超微細なスペクトル線分裂を生じるはずですが、そのような効果は観察されませんでした。[39] [8]:34 それはまるで電子が核内にあるときに磁気モーメントが消えたように見えた。

原子核内部は陽子と陽子が電子(中間子)により結合されていると考えられる。ゼーマン効果は、小さな半径を周回する電子軌道が揃うことで生じる、励起エネルギーの差だ。核内電子は固定されているので、ゼーマン効果は生じない。

1929年のフランコラセッティによる分子のエネルギーレベルの観測は、陽子電子仮説から予想される核スピンと矛盾していました。[8]:35 [40]二窒素(14 N 2)の分子ラマン分光法は、偶数の回転レベルからの遷移が奇数レベルからの遷移よりも強いことを示したため、偶数レベルがより多く存在します。[1]量子力学とによるパウリ排他原理のスピン14の N核の整数倍ことであるHは(プランク定数を減らした)。[41] [42]しかし、陽子と電子の両方が1/2固有スピン搬送 時間、及び±半スピンの奇数(14個のプロトン+ 7つの電子= 21)を配置する方法がない 時間であるスピンを与えることが整数倍ħ。

これも、核内電子はスピンしないので、当てはまらない。

クラインのパラドックス、[43]によって発見オスカル・クライン 1928年には、核内に閉じ込められた電子の概念にさらに量子力学的異議を提示します。[39]ディラック方程式から導かれたこの明確で正確なパラドックスは、ポテンシャル障壁に近づく高エネルギー電子が障壁を通過する確率が高いことを示した。どうやら、電子はポテンシャル井戸によって核内に閉じ込められなかったようです。このパラドックスの意味は、当時激しく議論されていました。[39]

核内電子は陽子の一部に食い込んで陽子同士を結合しているので、エネルギーが高くても原子核外に出て行くことはない。

1930年頃までに、原子核の陽子-電子モデルを量子力学のハイゼンベルグ不確実性関係と調和させることは困難であると一般に認識されていました。[39] [1] :299この関係、Δ X ⋅Δ P ≥半Hは、領域に閉じ込められた電子は原子核のサイズが有することを意味期待 10~100メガ電子ボルトの運動エネルギーを。[1] [44] [45]このエネルギーは、核から放出されるベータ粒子の観測エネルギーよりも大きい。[1]予想される電子エネルギーは、核子の結合エネルギーよりも大きく、アストンなどは核子あたり9 MeV未満であることを示しました。[46]

どうやら電子は運動エネルギーを持つことで、エネルギーつまり電圧が高くなると考えていたようだ。電気的地球科学では、電圧は電子の大きさであると主張している。大きさが変化することで、パイ中間子、ミュー粒子、電子などに変化する。

ラザフォードの核内電子説は反論されたが、それは適当ではなかった。

さて、ここまで、波動関数の導入が適切ではなかったこと、核内電子説は生き残っていることを解説してきた。ではどうすればいいのだろう? ボーアの原子模型までは間違っていなかった。次回は核内電子説を「正しく」考えてみる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?