ポール・オースター『ガラスの街』と「仕組まれた偶然」

ポール・オースターには「推理小説」を書くことに「照れ」を感じる、と『幽霊たち』の項で書いたのだが、それはもちろんポール・オースター名義のデビュー小説である『ガラスの街』においても言えると思うし、むしろこのデビュー作の方がその「照れ」が強いような気がする。

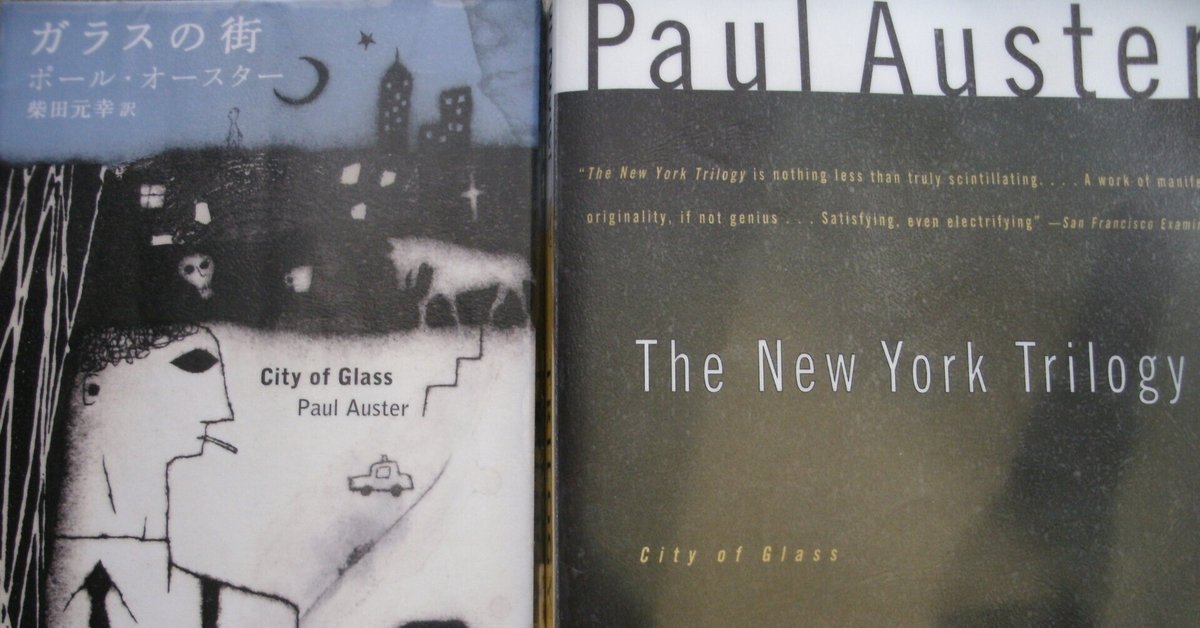

まずは『ニューヨーク三部作(The New York Trilogy)』(Penguin Books 1990)から『ガラスの街』の冒頭を引用してみる。

It was a wrong number that started it, the telephone ringing three times in the dead of the night, and the voice on the other end asking for someone he was not. Much later, when he was able to think about the things that happened to him, he would conclude that nothing was real except chance. But that was much later. In the beginning, there was simply the event and its consequences. Whether it might have turned out differently, or whether it was all predetermined with the first word that came from the stranger's mouth, is not the question. The question is the story itself, and whether or not it means something is not for the story to tell. (p.3)

次に柴田元幸訳を新潮文庫から引用してみる。

そもそものはじまりは間違い電話だった。真夜中にベルが三度鳴り、向こう側の声が、彼ではない誰かを求めてきたのだ。ずっとあとになって、自分の身に起きたさまざまなことを考えられるようになったとき、彼は結局、偶然以外何ひとつリアルなものはないのだ、と結論を下すことになる。だがそれはずっと先のことだ。はじめはただ単に出来事があり、その帰結があった、それだけだ。違った展開になっていた可能性はあるのか、それともその知らない人間の口から発せられた最初の一言ですべては決まったのか、それは問題ではない。問題は物語それ自体であり、物語に何か意味があるのかどうかは、物語の語るべきところではない。(p.5)

次に角川書店版(1989.4.15)の山本楡美子と郷原宏共訳を引用してみる。

それは間違い電話で始まった。真夜中に三回かかってきたが、相手が話したかったのは彼ではなかった。ずっと後になって、このことを考えられるようになったら、彼はすべて偶然にすぎなかったと思うだろう。しかし、それはずっと後のことだ。初めは、ただその事件と、事件のなりゆきがあったにすぎない。違った結果になっていたらとか、また、相手の口から出た最初の言葉ですべては始まっていたというようなことは問題ではない。問題は物語自体であって、それが何かを意味しているか否かは、物語の知ったことではない。(p.3)

次に拙訳を試みてみる。これも既約とほぼ変わらない。

始まりは間違い電話で、真夜中に電話は三回鳴り、向こう側が呼び出した者は彼ではなかった。ずっと後になって、彼が自分の身に起こった様々なことを考えられるようになった時、彼は偶然以外に現実化するものは何もないのだと結論を下すことにした。しかしそれはずっと後になってからのことである。最初は単に出来事があってその成り行きがあった。それが違った展開になるのかどうか、あるいは見知らぬ者の口から発せられた最初の一言で全てがあらかじめ決まってしまうのかどうかは問題ではない。問題なのは物語そのものであり、物語に何か意味があるのかどうかは、物語が語るべきことではないのだ。

ここでポイントとなる文章は、本人がずっと後になって気づいたものの「偶然以外何ひとつリアルなものはないのだ(nothing was real except chance.)」と主人公が下した結論である。つまり物語というものは作者が「仕組んだ」ものなのだから作者が意図しない「偶然」以外に「リアル」のものはあり得ないとしているのである。最後も同様で「問題は物語それ自体であり(The question is the story itself.)」という宣言も、もしも意味が生まれるとするならば、それぞれの読者の心の内だと暗に示しているのである。

ところで本作の主人公は一体誰なのかという疑問がすぐに湧いてくる。何故ならばとりあえず本作の主人公らしい「ダニエル・クイン」のことが引用した文章の後で「説明」されるためで、当然ながら説明している人が主人公ではないのかと誰もが思うからである。

しかしミステリー作家のダニエル・クインはペンネームを「ウィリアム・ウィルソン」としており、ミステリー好きならば誰でもこれはエドガー・アラン・ポーの自分の分身の存在に苦しむ短編小説の主人公の名前であることに気がつくのだが、さらに間違い電話で引き受けた探偵業の本来の依頼された人物の名前はポール・オースターという『ガラスの街』の執筆者と同じ名前なのである(ところでウィリアム・ウィルソンは『スクイズプレー(Squeeze Play)』を執筆していると何故か訳されている(p.96)のだが、原著では「Suicide Squeeze(自ら招いた窮地?)」(p.64)であり、ポール・ベンジャミン名義でのポール・オースター本人の経歴と微妙に違う。因みに角川書店版では「自殺志願」と訳されており、これは正しいと思う)。

クインが依頼された仕事はピーター・スティルマンと彼の言語療法士で妻のヴァージニア・スティルマンを精神病院から退院して息子のピーターを襲ってくるかもしれない父親のピーター・スティルマン(同姓同名!)から守って欲しいということだった。

クインはコロンビア大学の図書館へ行ってコロンビア大学の教授だったピーター・スティルマンが執筆した『楽園と塔 初期の新世界像(The Garden and the Tower: Early Visions of the New World)』を読む。内容をごく簡単に説明するならば、バベルの塔の神話を踏まえて、本来言葉とその対象物は同一だったのだが、だんだんと乖離していったということである。

その後、グランドセントラル駅でスティルマンが現れるのを待っていたクインは二人のスティルマンを目撃し、クインは仕方がなく第二のスティルマンを追うことにする。クインは赤いノートにスティルマンに関して可能な限り全ての細部を記録することにしたのだが、尾行を始めて十三日も経つと価値が見いだせず厭きてしまい、ついにスティルマンと接触することにする。三回会って言葉を交わしたものの、クインが知らないうちにスティルマンはホテルをチェックアウトしてしまい、取り逃がしてしまう。

手立てを失ったクインは電話帳で「ポール・オースター」という名前を見つけて彼のアパートを訪ねて行くと、作家のポール・オースターが現れる(オースターの息子の名前はダニエル!)。二人の会話で最も印象的な話題はドン・キホーテは「強弁」で嘘も真にしてしまうということで、これは『楽園と塔』の意見と対照的なものである。

第11章の冒頭は「クインはもうどこにもいなかった(Quinn was nowhere now.)」という文章で始まる。スティルマンを見失ったクインは自分の居場所もなくしたという展開は『幽霊たち』でさらに洗練させて再現され、第12章ではポール・オースターの友人の「著者(the auther)」が現れクインの顛末を説明するところも似ている。クインは赤いノートに書き込むスペースを失った時点で「いなくなった」のである。

さて、改めて冒頭の文章に戻ってみたいのだが、「偶然以外何ひとつリアルなものはないのだ」という文章の「偶然」とは本作においては名前の一致、あるいはドッペルゲンガーなのであるが、物語を面白くさせはするものの、この「仕組まれた偶然」がリアルなものであるかどうか疑問が湧かないでもない。

しかしもしも作者の意図に関係なく「偶然」がただ純粋に物語のリアルを生じさせるのだとするのならば、これは一つの発見ではないだろうか。