百済はなんと読む

百済をどうして『くだら』と読むのかよく理解していなかった。

読み方は、『くだら』『ひゃくさい』『べくちょ』など。

新羅はどうして『しらぎ』と呼ぶのだろう。『しらき』『しらぎ』『しら』『しるら』などと読み習わされている。

福岡県には『.....羅』と呼ばれている地名が多い。ただ地名は音が優先されて字はあくまでも縁起の良い文字に置き換えられていることが多い。

早良はおそらく『沢羅』、井原は『岩羅』、香春は『川羅』と書かれていたのだろう。日本各地に『.....羅』の地名が散在している。

安曇の磯良、これは安曇の『磯羅』だと思われ、和歌山の由良これは『由羅』、鹿児島の姶良これは『姶羅』、佐賀県の太良これは『太羅』であろう

渥美半島の田原、静岡県の蒲原、海岸を検索すると『.....羅』に関連しそうな地名が目に着く。

『.....羅』の地名は安曇族の活躍した地域ではないかと勝手に推測して、安曇族の関連付がありそうな地名を探してみた。

志賀の島の志賀海神社に『安曇』、大分県宇佐に『安心院』、愛知県に『渥美半島』、長野県に『安曇野』、静岡県に『熱海』、山形に『温海』

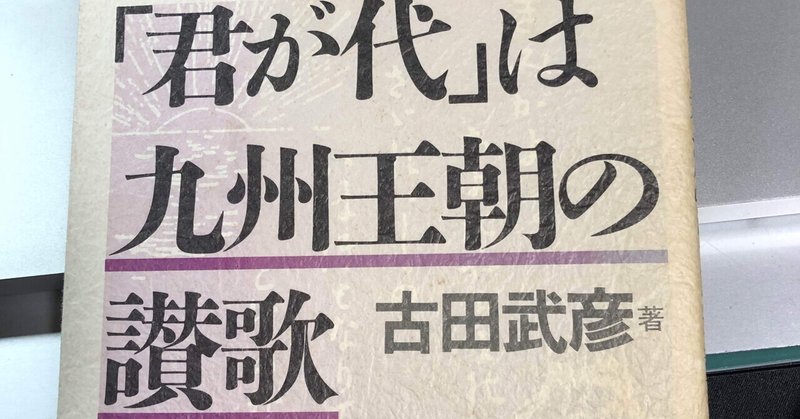

安曇族を調べていたら本棚にこの書籍があるのを発見した。1990年だから30年ほど前購入したものだ。

これらの動作を行うさいの楽器、それは拍子木ようの「笏拍子」だけ。これは二枚の木だから、「金属器前」の縄文時代にもさかのぼれる古式である。次に「櫓」がもち出される。それを一人がもち上げ、いきなり、のべられる。「君が代は千代に八千代にさざれいしの巌となりてこけのむすまで」これは、禰宜二良の役割。(君が代は九州王朝の讃歌 古田武彦)

驚くことに『君が代』は、志賀島の志賀海神社での祭礼で執り行われる大祓で奏上される祝詞であった。との体験を書かれている。

古事記の冒頭に出てくる安曇族がここでも中心に取り上げられている。今まであまり注目されていなかった安曇族に注目してみたい#。また、この時代の日本国の版図に興味が湧いてきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?