オープンワールド論 定義と歴史から現代ゲームの本質を捉えなおす

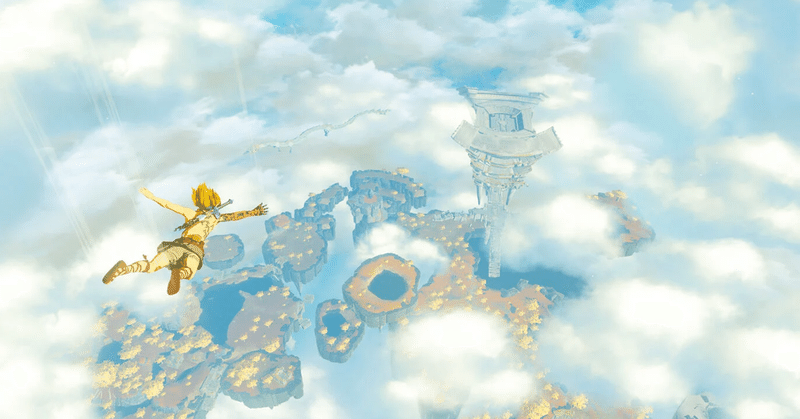

2023年5月12日、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』(以下、TotK)が発売された。結論から言おう。本作は傑作の中の傑作である。まだ完全にクリアしていないが、極めて高い確率で『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(以下、BotW)を超えた傑作だ。

そこでさっそく『TotK』のレビューにうつりたい……と考えたのだが、ここで少し問題となったのが『TotK』を語るうえで当然避けられない「オープンワールド」というワードについて、実のところ筆者を含めまともな定義がされず、『BotW』から近年のオープンワールド作品がそうであったように、かなり主観的で偏った議論になりかねないのではないか?という懸念が浮かんだのだ。

オープンワールドは、現代のビデオゲームにおける一大トレンドである。『TotK』のみならず、今年は

『ホグワーツレガシー』

『Atomic Heart』

『STAR WARS: Jedi Survivor』

『Marvel’s Spider-Man 2』

『アサシン クリード ミラージュ』

『スターフィールド』

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl』

の発売が予定・完了している。

また昨年2022年は

『ELDEN RING』

『Horizon Forbidden West』

『ソニックフロンティア』

『ポケットモンスター スカーレット バイオレット』

『Ghostwire Tokyo』

『Dying Light 2 Stay Human』

『Forspoken』

『Saints Row』

『ゴッサムナイツ』

が発売されており、ストアページを見ることオープンワールドのごとし、ゲーマーも歩けばオープンワールドに当たるという有様である。巷で「オープンワールド疲れ」が嘆かれるのもまた仕方ないことやもしれぬ。

そんなわけで『ゼルダの伝説』どころか、現代ビデオゲームを語るうえで、オープンワールドをちゃんと理解することは最早避けられない。同時にオープンワールドをどんぶり勘定で語るとゲーム自体がぼやけてしまう。だからこそ、今、改めてオープンワールドとは何なのか。それも数々の資料や開発者の証言を元に、より客観的で具体的なオープンワールドの本質を探るべきタイミングにあると思う。

そこで「オープンワールド」とは結局のところ何なのか、筆者なりの暫定的な考えとして、過去の資料や開発者の発言などを参考にしながら紐解きたい。

前書き:オープンワールドとは何か?

先に断っておくと、「オープンワールド」という言葉は実のところ明確な定義があるわけでもなければ、そもそも開発者たちが率先して用いる言葉でもない。

例えば、「週刊ファミ通 2015年5月28日号」に掲載された「オープンワールドゲーム特集」では、オープンワールドの定義として

「その1 空間内で自由な移動や行動が可能である」

「その2 目的を達成する手段はユーザーの手に委ねられる」

「その3 その世界に”生きている”感覚をユーザーにもたらす」

の3つの条件が挙げられている。またこうしたオープンワールドゲームの系譜として、まず1999年の『シェンムー 一章 横須賀』が「きっかけ」となり、「各社がさまざまなオープンワールドゲームに挑んだ」結果として『侍』(2002年)、『ファイナルファンタジー11』(2002年)、『Grand Theft Auto 3』(2003年)、『龍が如く』(2005年)等の作品が列挙されている。

さて、このファミ通の定義や例については、2023年現在では少々疑問を抱く点がいくつかある。例えば、初代『ゼルダの伝説』(1986年)は「その1」~「その3」までの定義を満たしているのでないかとか、『GTA3』が『シェンムー』から影響を受けたと考えるのは時期的にも内容的にも違いすぎないかとか、他にもMMORPGの『FF11』がオープンワールドなら『World of Warcraft』はどう扱うかなど、筆者でなくともこの特集を一概に受け入れられるゲーマーは少ないと思う。

誤解のないよう断っておくと、筆者はファミ通の記載を批判する意図はない。ここで明らかにしたかったことは、ファミ通に限らずメディア、SNSなどで語られる「オープンワールド」の定義が散漫かつ曖昧であり、明確なものが少ないということだ。実際、他のサイトやメディアのオープンワールドを調べても「自由」「広大」といった言葉が用いられやすいぐらいでその定義はまちまちである。例えば、軽く書籍などでオープンワールドの定義が調べると、以下のようなものが挙げられていた。

「ゲーム世界が継ぎ目なく連続しており、その世界を自由に旅しつつ、様々な働きかけを世界に対して行えるゲーム」(徳岡正肇『ゲームの今 ゲーム業界を見通す18のキーワード』)

「シームレスに描写される広大な世界を自由に探索しながら、任意のペースでメインストーリーを攻略したり、脇道のやりこみ要素に没頭できるよう調整された主にリアルタイムなアクションによって進行するタイプの作品群」(中川大地『現代ゲーム全史』)

「オフラインでもオンラインのMMORPGでも増加している。これらのゲームでは、よりゲームを構成する虚構世界の「リアルさ」や細かいディティールが再現されるようになった」(大石真澄『多元化するゲーム文化と社会』)

「広大なフィールドを自由に移動して探索、攻略できるようにしたレベルデザインのことを指す。『GTA』シリーズの世界的ヒットをきっかけに、アクションゲームからレースゲーム、RPGなどさまざまなジャンルの作品で用いられるようになった」(東浩紀『ゲンロン8』)

「そのゲームの舞台を自由に動き回りイベントの探索や攻略できるように設計されたゲームデザイン。特徴の一つとして、定められた攻略の順序が要求されない自由度の高さや、フィールド画面の切り替えがほとんどないことが挙げられる。」(福岡デザイン&テクノロジー専門学校)

このように、現状オープンワールドの定義や事例は「自由」「シームレス」「攻略順」ぐらいしか共通項がなく、それは「ゲームデザイン」なのか「レベルデザイン」なのか「ジャンル」なのかもはっきりしていない。

その状態で「この作品は良いオープンワールドである」「このオープンワールドは悪い」などという話をしても議論がかみ合わないのは必然と言えるだろう。そこでまず(あくまで暫定的・総称的なものとしての)オープンワールドの定義を過去の資料から行い、そのうえでオープンワールドの変遷を作品ごとに追いたい。

第一章:欧米の「オープンワールド」、日本の「箱庭」

さっそくオープンワールドがいつ生まれたのか、という歴史(不穏)を鑑みるにあたって、まず「オープンワールド」は様々な作品から後天的に策定されたジャンルである点を踏まえていただきたい。実際、オープンワールドという言葉自体はかなり新しく、筆者の調べた限り本格的に使われ始めたのは2005~2007年からのようだった。

例えば、海外のディベロッパー向けメディア「GAMASUTRA」にはジョン・ハリスによる「Game Design Essensitals: 20 Open World Games」と題した記事が2007年9月に公開されている。ここでは「オープンワールドの定義」として「プレイヤーが巨大かつシームレスな世界を自由に冒険するもの」と、先述したオープンワールド論にほど近い定義が提示されている。また英語版Wikipediaに「Open world」の項目が作成されたのも2008年7月であり、少なくとも2000年代後半には「オープンワールド」は人口に膾炙していたと考えてよいだろう。

ここで興味深いのは、「オープンワールド」は少なくとも代表的作品『GTA3』よりも、かなり遅れて普及した言葉だという点である。そもそも、開発者が自分たちの作品を「オープンワールド」と主張することはあまりない。「オープンワールド」はメディアやコミュニティの中で、ゲーマー側が作り出した言葉なのだ。

では、「オープンワールド」が言葉として普及する以前、何と呼ばれていたのだろうか。2001年に北米IGNに掲載された『GTA3』のプレビュー記事には、米IGNの記者が「『GTA3』は信じがたいほど巨大かつオープン(Open)であり、世界に果てがないようだった(an almost endless world)」と絶賛する様子が記録されている。また『GTA3』の開発者(サム・ハウザー)も同作を「制約なきゲーム世界」と論じており、まだ「オープンワールド」と呼ばれてこそいないものの、要点は現代のオープンワールドとほとんど変わらない。

一方、日本においてはオープンワールド的な概念に対する当時の解釈はやや異なっている。

「週刊ファミ通 2003年9月25日号」に掲載されたクロスレビューの中で『GTA3』は「自由度が高い。何をしても許される。それが新しいゲーム性だと気づくのにしばらく時間がかかった(浜村通信)」「確かに無法、いや自由(キッシー嵐山)」「反道徳的行為といえ、これもゲームの世界(奥村キスコ)」など、どちらかといえば(アンモラルな世界観とゲームデザインを同一視した)「自由度」が注目されている。世界の広大さについて触れた文脈でも、またオープンワールドという言葉も用いられず「箱庭」と呼ばれている。(実際、当時はオープンワールドより「箱庭ゲー」という言葉がネットで散見された)

『GTA3』と並びオープンワールドの代表格、あるいはオリジナルともみなされる『シェンムー』の反響も日米でやや異なっている。2000年に掲載された米IGNのレビューでは「信じられないほど探索できるワールドと無数のアクティビティ」として絶賛している一方、「週刊ファミ通 1999年12月29日号」では「箱庭」の評価もさることながら、会話の豊富さや人物造形を評価する声が大きい。ゲームとしての評価は日本でも高いものの、その方向性や受容は『GTA3』のような北米オープンワールドというより、よりコンパクトかつディティールに富んだアドベンチャーゲームとしてなのだ。

事実、開発者の鈴木裕も『シェンムー』のシステムを「FREE(Full Reactive Eyes Entertainment)」と呼称し、その狙いは単に「広い」「自由」なだけでなく、より綿密かつコンパクトな世界を志していた。鈴木自身、「その後にオープンワールドという言葉が生まれて、お金がかかるゲームの代名詞のような存在になりました。オープンワールドは広い世界を表現できるゲームデザインであることは間違いありませんが、広いからといってプレイヤーが完全に自由になれるわけではありません。」とオープンワールドと意図的に距離を取るような発言もしている。この点からして、そもそも『シェンムー』は多くの人が定義に挙げる「広さ」のように、膨大かつ派手な欧州・北米的なオープンワールドとは対照的である。

この日米のオープンワールドに対する温度感は、ゲーム市場における成否にもはっきり現れる。日本の中で「オープンワールドに近い試み」だった『シェンムー』の売上本数が120万本だったのに対し、『GTA3』は全世界で1500万本の売上を達成している。さらに『シェンムー』が『2』で長期的に頓挫した一方、『GTA』シリーズは軒並み数千万本を売り上げ、現在まで続く超大作シリーズと成長している。

『GTA3』『シェンムー』いずれも日米で評価されたゲームでありながら、(ハードウェアの差異はあれど)市場的な結果としては日米で大きな差異が生じているのは、のちに「オープンワールド」を形成するうえで日米のゲーム産業に大きな影響を及ぼした。

なぜなら、日本では『シェンムー』の停滞と共に「オープンワールド的な作品」が『侍道』『龍が如く』などの「箱庭」的な後継作品、あるいは『ゼルダの伝説 風のタクト』や一部JRPGのように既存のゲームへの限定的な採用として継承されていった一方、北米では『GTA』の大成功を受けて、多くの企業が『GTA』のようなクライム要素の強い作品(『Saints Row』『Crackdown』等)、あるいは広大さを別の方向へ活かした『Far Cry』『GhostRecon』『Assasin's Creed』などの作品も生まれ、メディア側もこれらを総称する概念として「オープンワールド」を誕生させたからだ。

よってここまでの「オープンワールド」という概念の経緯をまとめると、以下のようにまとめられるだろう。

2000年代前半:『シェンムー』『GTA3』など「オープン”な”ワールド」を用いた作品が成功

2000年代中期:『GTA3』のような作品(GTAクローンとも)、また広大な3D空間を用いた作品の増加

2000年代後半:メディアによって作品を包括する「オープンワールド」概念が確立

ただしこれは欧州・北米的史観であり、日本(2000年代)は『シェンムー』『天誅』のような小さく、充実した、より個性的な「箱庭」として独自のゲームデザインを構築することに成功した一方、欧米的なメインカルチャー的な巨大オープンワールドは日本では経済的なリスクに対するリターンが十分ではなかったため、少なくとも2000年代の間、日本はオープンワールドゲームの開発は停滞することになった。

第二章:国産オープンワールドの発展

では日本で「箱庭」ではなく「オープンワールド」が成立したタイミングはいつなのか。Wikipediaの履歴を辿ると、英語版にやや遅れた2010年には「オープンワールド」の日本語版項目が作られており、多少のラグはあれど日本でも恙なく「オープンワールド」の言葉自体は輸入されている。

この背景として考えられるのは、本来PCなどで細々とプレイされてきた「洋ゲー」が、2007年に『The Elder Scrolls』シリーズの公式翻訳版『オブリビオン』が日本で初めてリリースされるなど、オープンワールドに象徴される北米ゲームが積極的に「輸入」され始めたことで、日本の大衆的なゲームファンも触れはじめたことが大きいだろう。

ただし、その内容を読むと興味深い点がいくつかある。項目ができた当初は「英語におけるコンピューターゲームの用語」と前おかれ、編集履歴も「open worldは海外の言葉です」という指摘もある。また内容もほとんどが英語版の直訳で、事例のほとんどは海外のオープンワールド作品であることから、あくまで日本では「オープンワールド」は消費者向けに「輸入」するものであり、作品の後から言葉として「オープンワールド」が作られた欧米と異なり、日本ではむしろ言葉から先に導入されていたと考えられる。

実際、2010年時点で日本で遊ばれている3Dオープンワールドゲームのほとんどが欧米のタイトルであり、そもそも当時の日本ゲーム産業は明らかに失速していた。そこで予算・技術で日本を上回る欧米ゲーム産業の象徴として、ある種の出羽守的に使われたのが「オープンワールド」という言葉でもあった。ちょうど2010年に放送されたNHK「世界ゲーム革命」で、欧米の開発規模に圧倒される日本という構図で紹介されていたように。

しかし、2010年代に入る頃には日本も本格的なオープンワールドゲームの開発に力を入れる。まず国産オープンワールドとして早期に台頭したのが、カプコンの『ドラゴンズドグマ』(2012年)だ。

広大なマップは街・ダンジョンをシームレスに移動可能で、自在に触れられるオブジェクトや闖入する強敵などイマーシブさも実に欧米的なオープンワールドを研究している。一方でカプコンらしい手ごたえのあるアクション、何よりJRPGのパーティ制度から着想を得たAIサイドキック「ポーン」を使った戦いなど、北米作品で見られないオリジナリティを鑑みれば、本作が「国産オープンワールドゲーム」として結実した、最初の試みと考えられる。

それからも、大作としての国産オープンワールドは2作続く。それがコナミの連作『メタルギアソリッドV』(2014・2015)と、スクウェア・エニックス『ファイナルファンタジーXV』(2016)である。

まず『メタルギアソリッドV』は有名シリーズ『メタルギア』新作にして、世界的ゲームディレクターの小島秀夫が手掛けた初のオープンワールドである。

それぞれグアンタナモ・アフガニスタン・南部アフリカを舞台に、お馴染みのステルスアクションで攻略するというモチーフで、仏Ubisoftの『Far Cry』シリーズからの影響を思わせる「戦場しかない」「主に敵勢力しかいない」という制約でうまく簡易化しつつも、『メタルギア』らしい段ボール箱などの実に多様で独特なガジェットを使い、なおかつ長大かつ重厚なサーガを秘めたストーリーを楽しむという点で、日本でしか作れない国産オープンワールドゲームとして世界的に評価されている。

『ファイナルファンタジーXV』はいうまでもなく日本で最も有名なゲームブランドの『ファイナルファンタジー』最新作という点で、非常に注目が集まる作風だった。

しかも北米のオープンワールドを少なからず参考にした形跡のある『ドラゴンズドグマ』『メタルギアソリッドV』と異なり、「日本の歌舞伎町的な服装の主人公たち(出身地も明らかに新宿)」「移動手段はほぼ車、かつ四人一組の同行」「キャンプや料理への傾倒、またBLを思わせる男性間の関係性」という点で、圧倒的なまでに日本独自の「オープンワールド」となった。これも国産オープンワールドゲームを決定づける例と言えるだろう。

そして2017年、国産オープンワールドゲームの決定的な作品として『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』が発売される。

本作の評価は次回詳しく論ずることになるが、欧米で育まれたオープンワールド的なスケールとゲームデザインを踏襲しつつも、日本ゲームデザインを牽引し続けた任天堂、またその代表的タイトル『ゼルダの伝説』のオリジナリティを見事に融合させた本作こそ、国産オープンワールドゲームの完成形であり、それ故に世界各国へ「輸出」することに成功した記念碑的作品だ。

本作については次回、『ティアーズオブザキングダム』の批評の中で、より詳しく扱うので割愛する。

かくして2000年代、日本の「箱庭」に対して、欧米では市場・批評的に活況をもたらした「オープンワールド」は、2010年代に至りカプコン、コナミ、スクウェア・エニックス、そして任天堂といった日本企業によって研究、踏襲された上で、日本独自の「国産オープンワールド」として確立し、世界に発信するに至った。

2020年代の現在では、むしろ1980年代から蓄積した日本のゲーム開発のノウハウが、オープンワールド的なフォーマットを介して海外へ輸出され、再び日本のゲーム作品は評価され、またゲーム開発自体がよりグローバルなものへと変化しつつあるのだ。

(余談だが、第二章では「箱庭」と「オープンワールド」を対照的なものとして見てきたものの、「国産オープンワールド」はまさに「箱庭」と「オープンワールド」のちょうど折衷に位置する文化と言えるかもしれない)

さて、ここまででオープンワールドにおける歴史的経緯、中でも日本と欧米の文化的な差異を鑑みてきた。しかし、オープンワールドを語る上で、非常にありふれた疑問の一つに「1980年代には既にオープンワールドを確立していたのではないか?」というものがある。

筆者の考えではこれらは「オープンワールド」でも「箱庭」でもないのだが、実はこの疑問にこそ、上述した様々な定義を含めた多くの人が考える「オープンワールド」に対する印象における欠落と、それに準じるオープンワールド成立の重要な鍵があると考えている。

そこでここからは2000年代よりさらに前、1980年代におけるオープンワールド的な想像力が、一体どのようにして2000年代以降のオープンワールド作品に回収されていったのか、より歴史を遡りながら考えたい。

第三章:初代ゼルダの伝説がオープンワールド”ではない”理由

オープンワールドという単語について語るとき、多くのゲームマニアは「既に1980年代には同じようなゲームが存在している(だから『GTA3』『シェンムー』はオープンワールドの”起源”ではない)」といった旨の主張をしやすい。実際、このような意見は部分的に正しい。実は「自由」「広大」なゲーム自体は決して現代ゲームの専売特許ではないのだ。

そもそもオープンワールドのメルクマールとなった『GTA3』からして、『3』の前に発売された『1』(1997年)『2』(1999年)では「自由」「広大」なフィールドを、好きな順序でミッションをこなし、平穏な街を破壊することもできるという点で、少なくともゲームデザイン上の理念は限りなく「オープンワールドの定義」に順ずる。

他にも冒頭で少し触れた『ゼルダの伝説』(1986年)も、まず広大な大地が拡がり、そこから自由な順序でダンジョンを攻略していくゲームプレイは、現代におけるオープンワールドそのものと言ってもよい。後にオープンワールドの代表格となった『ゼルダの伝説 BotW』は「原点回帰」をうたっているのがその証拠だろう。

そのほかにも『The Elder Scrolls』シリーズは『Skyrim』(2011年)で大きく評価されたが、その原点『Arena』(1994年)でも広大なマップを描いていたし、『Might and Magic Book One : the Secret of the Inner Sanctum』(1987年)は『Arena』よりも早くその理念を追及している。

少なくとも冒頭で提示した多くの「オープンワールドの定義」にあてはめた場合、1980年代からその定義に沿った作品は多数リリースされている。この点を踏まえると、オープンワールドのはじまりは『GTA3』や『シェンムー』ではなく『ゼルダの伝説』や『M&M』であるべきとポジショントーク気味に言い張ることも可能なように思える。

しかし、筆者はこうした1980年代を含めた広義の「オープンワールド論」に否定的である。率直に言ってしまえば、『GTA1』や初代『ゼルダの伝説』はオープンワールド「ではない」。それは何故か。

「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。