2023年に考える『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』の功績

2023年5月12日、ゲーム業界を揺るがす衝撃が走った。『ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム』(以下、ゼルダTotK)の発売である。まず本作は傑作である。具体的には2023年における最高傑作なのはほぼ確定として、恐らく2020年代において本作を超える傑作はもう出ないのではないかと早くも思わされるほどの傑作であった。

筆者も批評を書く人間として、さすがに『ゼルダTotK』について語らずにはいられなかった。しかし、本作を語る上で大きな問題が一つあった。それは前作『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』(以下、ゼルダBotW)の世間の評価が、あまりに納得できかねる不十分なものだったため、続編の本作を理解することを一層困難にしていることだった。

確かに『ゼルダBotW』が「傑作」であるという「結論」は、既に確立されている。数々の賞を総なめにし、SNSでも史上最高の作品という声もあり、筆者も本作が傑作とみなす「結論」には全く意義がない。確かに本作はゲーム史に残るべき傑作であり、ビデオゲームの次元を確実に一つ上げたことに疑いの余地がない。

しかし、この「結論」は合っていても、それを導く「証明」には全く同意できない。2017年の発売以来、国内外問わず多くのメディア、インフルエンサー、一般人が本作について「ここが新しい、ここがすばらしい」と語っており、筆者もその多くに目を通したが、未だ納得のいく「証明」には出会えていない。大げさに喩えれば、これはまるで仮説を1670年にぶちあげたが、1995年に至るまで証明には至らなかった、かの有名な定理を思わせた。

そこで筆者は『ゼルダTotK』の批評の前に、長らく課題であった『ゼルダBotW』の批評に正面から向き合うことにした。たった一本のゲーム作品の批評であるが、構成を含めて半年は費やしており、恐らく筆者の執筆した批評で最も長いものとなった。無論、批評の性質上、客観的に誰もが納得できる「証明」になりえないかもしれないが、少なくとも既存の「ゼルダBotW論」が指摘しそこねた様々な論点を補填し、さらに和洋ゲーム史の文脈と接続することで、『ゼルダBotW』『ゼルダTotK』両方のより深い理解を促すことは可能ではないかと思われる。

とはいえ、本稿は(有料の)批評である以上、もちろんただ「ゼルダはすごい」と「推す」だけのものではない。『ゼルダBotW』を通じて他のジャンル、作品への再評価も行うし、『ゼルダBotW』そのものに残った「課題」が、のちに『ゼルダTotK』でどのように克服されたのかという点も含め、恐らく世界でも例をみない規模の『ゼルダBotW』批評になっているはずだ。

『ゼルダBotW』はゲームデザインの「シルクロード」

まず最初に反論したいのは、『ゼルダBotW』における「新しさ」「発明」として指摘されている点は、既に北米と西欧(欧米)のゲームデザインの中で試されている点だ。文化庁のメディア芸術カレントコンテンツに掲載されている「自由を設計する「オープンエアー」という思想」という記事には以下のような結論で締めくくられている。

「本作の開発途上でオープンエアーというコンセプトが発表されたとき、単なるオープンワールドの言い換えであると見て取る向きも多かった。しかしながら、このオープンエアーの思想は、見事にゲームジャンルの基準を塗り替えることに成功した。自分の行動が世界に対して作用するという、最初にビデオゲームに触れたときに覚えたような感動を、再び引き出すことが、このゲームの根幹を形づくっている。ゲーム史に残る作品であることは間違いない。」

しかし、欧米ゲームデザインの中にはオープンワールドの中で「自分の行動が世界に対して作用するという、最初にビデオゲームに触れたときに覚えたような感動」を実現できたゲームは多く存在する。詳細は下記にあるが、実は『ゼルダBotW』で作られた感動、任天堂のいう「掛け算の遊び」や「オープンエアー」の発想は、欧米ではそれ自体が一つのジャンルとなるほど発達していた。

この記事に限らず、『ゼルダBotW』の見解に見られる誤解は、はっきり言ってしまうと1990年代から現在に至る欧米ゲームデザインへの無知と偏見を指摘せざるを得ない。筆者自身、長らく海外ゲームに触れてきた経験からも、この偏りは痛感するところだった。

しかし、欧米のゲームデザインを知り、惹かれた筆者故に『ゼルダBotW』の本当の意味での「偉業」に圧倒されたのも事実で、これはThe Game Awardsを含めた欧米のメディアや批評家も『ゼルダ』を絶賛することからも明らかだろう。(欧米の批評にも大きな見落としはあるにせよ)これは「結論」は同じでも「証明」が異なる最大の原因となっている。

では『ゼルダBotW』の「偉業」とは何か、これは章題にある通り「ゲームデザインのシルクロード」となっていることだ。

シルクロードとは、東アジアから欧州までを結ぶユーラシア大陸の交易路。絹(シルク)を含めた物品に、文化や宗教を相互に取引し、ひいては近代以降の歴史に大きく貢献した。

『ゼルダBotW』はまさにシルクロードのように、欧米的なゲームデザインと日本的なゲームデザインにおける極めて多様なジャンル、作品を接続し、編纂し、それをこともあろうに一つの作品、一人の体験にまで落とし込むことで、辛うじて交わりきらなかった日本と欧米のゲームデザインを「冒険」の名目に落とし込み、ひいては、今後のゲームデザインにおける両地域の接続を可能にしたという点で「偉業」なのである。

(北米大陸はシルクロードに繋がってないだろうというのは置いといて)

オープンワールド ミミクリ的な欲望から生じた「劇場」

先ほど、筆者は『ゼルダBotW』を「シルクロード」と評した。「シルクロード」は東と西を繋ぐ道。日本人であろう読者にとって任天堂を含む「東」のゲームデザインは体験をもってよく理解されているはず。一方、「西」における文化はこの限りではない。実際、日本で欧米のゲームがコンソールで遊ばれ始めたのは2000年代の後半からだ(レア、ノーティドッグのような例外はある)。

そのため、『ゼルダBotW』について語る前に、そもそも欧米ゲームデザインの過去と現在について論じ、そこから『ゼルダBotW』の「接続」について語る必要があるだろう。そこで最初に触れたいのが、「オープンワールド」だ。任天堂が本作のコンセプトを「オープンエアー」と呼ぶことは既に知られているが、プロデューサーの青沼自身、公式の動画の中で「今回はオープンワールドにした」と呼ぶほど、強く意識されたジャンルである。

このテーマについて筆者は先月、これまた長い文章を書いているので読んでいただけると嬉しい。

この「オープンワールド論」の中で筆者が特に重視したものは、欧米ゲームにおける組織、技術、市場といった産業的背景とオープンワールドとの相関関係であり、これまでの「オープンワールド」に対する安易な批評を客観的に改めることだった。そのため「オープンワールド」論ではゲームデザインにまでは大きく踏み込めず、本稿では改めて産業ではなく文化として何故オープンワールドが発達したのかという点から論じたい。

まず思い出してほしいのが、「オープンワールド」という単語自体、メディアやゲームファンによって後天的に作られた言葉という点だ。少なくとも『Grand Theft Auto Ⅲ』が発売された当初、本作はオープンワールドとは呼ばれなかった。つまり、当時の「オープンワールド的な作風」は日本どころか欧米でも「亜流」に位置しており、むしろ主流はリニアなゲームだった。

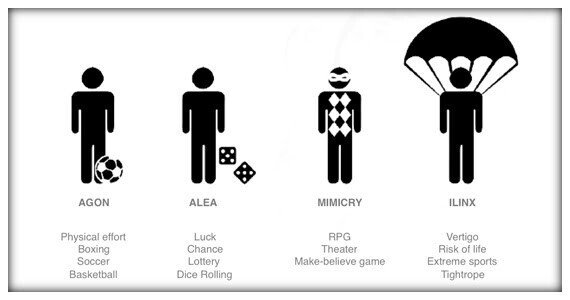

それではオープンワールド黎明期における作品は、主にどのような特徴を持っていたのか。これは広大な世界を舞台に「行きたい世界を観光する」「物語体験のための劇場として活用する」「多数の人物とドラマを築く」といった遊びが主だっている点だと思う。これはロジェ・カイヨワの古典的な遊びの分類のうち「模倣・ミミクリ的な遊び」と言い換えることもできる。アゴン(競争)・アレア(運)・インクリス(めまい)といった遊びではなく、ある種のごっこ遊び(=ミミクリ的な遊び)を追求しようと試みた人々が、オープンワールドの黎明期を築いたと筆者は考えている。

これを説明するために、欧米オープンワールドの先駆けでありながら現在も批評的に確立した『Grand Theft Auto Ⅲ』のルーツを考えてみたい。

本作に対するありがちな誤解の一つは、本作がアメリカを舞台にした「アメリカ開発」のゲームだということだ。ところが実際に開発したのはスコットランドのエジンバラに居を構えていたDMA Design。また開発の中心となったハウザー兄弟もイギリスのロンドンに生まれ、共にオックスフォード大学を卒業した生粋のイギリス人である。

そもそも本作は、イギリスに生まれ女優の母を持つハウザー兄弟が、自然とノワールやウェスタンといったアメリカ映画にのめりこみ、ひいてはその舞台となったアメリカへの「憧憬」が原型にある。ハウザー兄弟はフィクションを通じて培った幻想的アメリカの中で、実際に歩き、走り、時には映画のような犯罪に手を染めたいという願望を抱いており、これを模倣・ミミクリするための手段として、まず2Dの『GTA1』『GTA2』を開発し、2001年には3Dのオープンワールド『GTA3』を開発した。

実際、『GTA』シリーズにおける主人公とは、主人公を取り巻くアメリカ社会そのものではないかと思うほど、世界観を何より丁寧に構築している。現実のアメリカを模した地形は無論、時に映画のオマージュや社会風刺が幾重にも練りこまれ、虚と実が入り乱れる空想世界となっている。この現実のようで少し異なる「憧憬」としてのアメリカを実際に自分の足で歩き、時に犯罪を冒しても生きていくという「世界」が本作の本質であり、そのほか銃撃戦やドライブといったゲームプレイはその手段に過ぎない。

このようなミミクリ的願望から生じた『GTA3』は累計1000万本を売り上げる商業的成功を達成する。この成功こそ、欧米におけるオープンワールド開発の添加剤となり、同作の成功を受けて開発されたオープンワールド作品は、まさにこの「ワールド」をいかに構築し、それを堪能するかという一点において確立していることがわかるだろう。

『GTA』以外の作品を見ても、ミミクリ的な願望は他のオープンワールドの多くに共通する。例えば、オープンワールドゲームは現実上の地球上を再現、あるいはアレンジした世界を舞台にするものが多い。『GTA3』と同時期に開発された『シェンムー 一章 横須賀』も、日本の横須賀を等身大のサイズで再現しようと試みている。フランス・Ubisoftは『アサシンクリード』シリーズをはじめ『Far Cry』シリーズや『Watch_Dogs』シリーズも現実の地形を参照している。『The Elder Scrolls』シリーズや『Witcher』シリーズなどは全く架空の世界を舞台とするが、それでもトールキン、サプコフスキらの原典の下地がある。これらの作品は、実際にプレイヤーが訪れてみたいと考える世界への「観光」的な楽しみ方がある。

またストーリーにおける質・量も、長らく欧米的オープンワールドで問われてきた点である。例えば主人公に注目した場合、アフリカ系アメリカ人を主人公に有色人種の団結を描いた『GTA:San Andreass』や、両親の存在を知らない女性が自身のルーツを探す旅を描いた『Horizon: Zero Dawn』、社会に居場所を持たない異端者を主人公にした『Witcher 3』など、主人公のアイデンティティと対比的に巨大な「劇場」としてオープンワールドが使われている。一方、『The Elder Scrolls』シリーズや『Fallout New Vegas』の場合、プレイヤーが自由なロールプレイをするための論理的な背景として、オープンワールドが使われている。

このように、「行きたい世界を観光する」「物語体験のための劇場として活用する」「多数の人物とドラマを築く」といった「ミミクリ的願望」に基づいて構築されたオープンワールドは、あくまでリニアなレベルデザインでは実現できない「広大で説得力があり、奥深い世界観」「主人公が活躍するための未開地」「膨大な登場人物が現われるためのステージ」といった側面から起用され、発展してきた。

言い換えれば、多くの欧米のオープンワールドは、戦闘や成長といったゲームデザインを中心に設計されているわけでない。『GTA』シリーズはTPSとしては平凡だし、『ウィッチャー』もRPGの割に成長要素に乏しい。ゲームプレイはあくまで物語やロールプレイのための補佐的な手段であり、場合によっては、あくまでビデオゲームを商品として成立させるための建前とも解釈できるだろう。

余談:『GTA3』の1年後に発売されたオープンワールドゲームに『Mafia』という、現代も高く評価されるオープンワールドのマイルストーンが存在する。20世紀初頭のアメリカを舞台に、マフィアギャングとして犯罪社会をのし上がるという内容だが、実はこちらの開発もチェコ・プラハを本拠地とするIllusion Softworksで、開発の主導も生粋のチェコ人ダン・ヴァヴラだった。かつてソ連の一部だったチェコでは、映画から伝わるアメリカの姿はとても遠く、故に明るかった。イギリスにせよチェコにせよ、「外部化されたアメリカの幻想」がオープンワールドの原点となっているのは、とても興味深い。

こうしたオープンワールドが日本に輸入された時、どちらかといえばミミクリ的な側面よりも、より困難を乗り越えるゲームデザイン、アゴン的な側面がフォーカスされていく。

これは『ゼルダBotW』以前の国産オープンワールドの『ドラゴンズドグマ』『メタルギアソリッドⅤ』にもはっきりと現われている(『ファイナルファンタジーⅩⅤ』はやや例外的なのだが)。『ドラゴンズドグマ』の「グランシス半島」は取り立てて興味深い歴史がなく、「ポーン」は非常にメタ的な設定なのだが、その分、カプコンらしい本格的なアクションを楽しめる。『メタルギアソリッドV』の「アフガニスタン」や「アフリカ」は現実の地形から程遠いが、歴代シリーズから継承した様々なガジェットやシステムによって、ステルスゲームとして最高峰に仕上がっている。

「オープンワールド論」でも論じた通り、日本のゲームスタジオは海外オープンワールドから技術・組織・市場といった産業的背景は踏襲しながらも、その文化的にはオープンワールドをミミクリ的願望から見出した欧米と、アゴン的願望によってオープンワールドを換骨奪胎した日本で、大きく異なっている。

言い換えれば、既に「ミミクリ的」オープンワールドが十分発達した海外と同じ土俵で戦うのではなく、日本が伝統的に研磨してきたゲームデザインをいかにオープンワールドで解釈するのかという、新しいオープンワールドの形を提示したと言える。

しかし『ゼルダBotW』が欧米から影響を受けたのはオープンワールドだけではない。もう一つ、欧米における極めて重要なゲームデザインの文脈を踏襲しているのだ。

「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。