仕切り直し樗堂一茶両吟/藪越やの巻

廿八

有明の猿に木槿を礫つゝ 一茶

頭巾に秋の霜置し舟 樗堂

名オ十句、爰、水に漂う旅人あり。一服の絵のような句でした。

〇

頭巾に 頭や顔を包む布の被り物。きぬ頭巾、苧屑頭巾、錣頭巾、角頭巾、丸頭巾、気儘頭巾、御高祖頭巾、竹田頭巾、宗十郎頭巾、山岡頭巾、舟底頭巾、焙烙頭巾、猫頭巾、抛頭巾、韮山頭巾、突かい頭巾など。(「守貞遺稿」)

秋の 季は秋

霜置し 「霜置し」で時間の経過をあらわす。

舟 水に浮かぶ旅人。

〇

ありあけのさるに むくげをつぶてつゝ

ずきんに あきの

しもおきし

ふね

薄い月明かりに照らされて小舟がゆく、旅のひとの頭巾には霜がおりて白くなっているではありませんか。いったいどこに行こうとしているのだろう、、、、。

〇

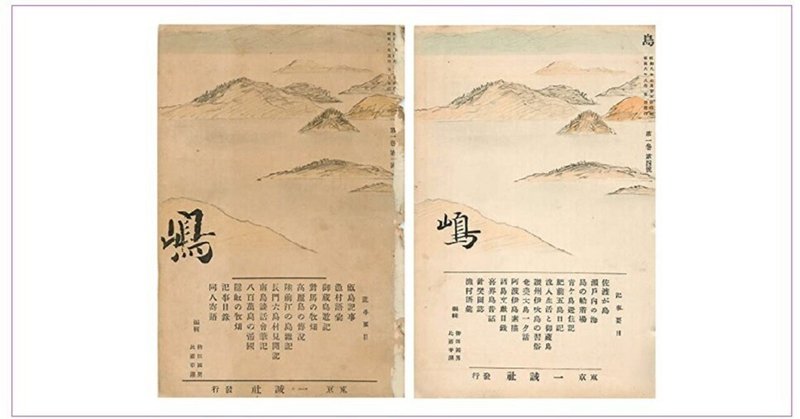

先のある年、享和二年(1802)のことでしたが、樗堂は御手洗(広島県呉市豊町御手洗)を訪ねました。

そこには、芭蕉の「野ざらし紀行」の途次に巻かれた歌仙「海くれて鴨の聲ほのかに白し」の句を「海久礼亭鴨能声本のか耳白し」と刻んだ句碑がありました

やがて樗堂は、松山から居を移し御手洗に庵を結び、ついに文化九年(1812)この地で終焉を迎えたのです。

〇

歌仙は寛政八年のこと、<将来の樗堂の姿を予言していた>なぞと因縁噺をする気は毛頭ありません。

瀬戸内では、四国、中国の陸地をジカタと呼び、海に浮かぶ島をシマと呼んでいました。

ジカタであれシマであれ、浦々のむらには海渡る人々の交流の来歴が残されていました。あの島この島と、その移動の歴史は意外に古くからあったのですが、ことに近世、近代になって、島々の家をたたみ先祖の位牌を抱えて海を渡った人々が実に多くありました。

「頭巾に秋の霜置し舟」もとよりそれは俳諧の作り事に過ぎ過ぎません。しかし、人々の来し方の記憶のなかにあっては、それが例え、立ち現れては消える幻影のようなものであったとしても、決して<嘘>ではなく「他人事にできない」<真>に迫った歴史があったのです。

14.9.2023.Masafumi.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?