AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録〈前編〉

まえがき・註

「AIで紡ぐ」という触れ込みですが、本文は全て人間が執筆しています。各章各節について、AI(GPT-4)に都度感想を求めながら書き進め、また画像生成AI(DALL-E3およびMicrosoft Copilot)により各シーンに適切な挿絵画像を生成しました。物語の発案、構成、および執筆は全て人間によるものですが、画像生成と監修を含めた総体的な作業についてAIとの協業の側面があるため、表記の通りのタイトルとしました。

なお、30万字以上の保存ができなかったため、前後編に分けております。

第1章

第1節『神秘の扉』

「やった!」

喉の奥を突いてついて飛び出しそうになる歓喜の声を押し殺して、その若いウォーロックはあたりを見回した。あぶないあぶない。ここは禁忌とされる裏路地の法具屋『アーカム』の店先。こんなところにいるところを治安維持部隊にでも見つかろうものならたちまち捕り物騒ぎになる。実際のところ、ここは権力の犬どもが手柄を上げようとうろうろしているアカデミーの目と鼻の先なのだ。

コイル巻きの暗号と呼ばれる複雑な迷路暗号を解き、この街の通りという通りを様々な仕方で歩いてやっとたどりつくことができたのだ。ここで下手を打つわけにはいかない。彼女は息を切らしながらも、最高潮に達するその胸の高まりを必死に飲み込もうとしていた。手の震えを懸命に抑えながら、ドアノブへと手を伸ばす。見たことのない古い錬金金属でできたそのノブは、彼女の興奮とは裏腹に季節外れの冷たさをたたえていた。

すっと一息ついて、彼女は一気にドアを引いた。その刹那、外の世界とは違う埃と黴にまみれた咳を誘う乾いた匂いが彼女の嗅覚を捉えた。制服の袖口で口元を覆い、彼女は薄暗い店内へと足を進める。店内にこれといった明かりはなく、入り口から一本、埃っぽい道が奥へと続いていた。その両側には見たこともない魔術具や魔法具であろうものが乱雑に積み上げられている。そこらのものにぶつからなうよう身体をよじらせながら先へ進むと、一層奥深いところにぼんやりと明かりがともっており、カウンターのようなものの奥にはっきりとはとらえられない人影のようなものが見えた。

その場所に向かって、恐る恐る足を進める。数ある裏路地の魔法具店の中でも一級と言われるこの店に今いることは、彼女のとめどない好奇心を大いに満たしていた。店主はいったいどんな人物か、今自分はどんな禁忌に触れているのか、その精神はこれから次々と明らかになるのであろう事柄に思いを巡らせることでいっぱいであった。少しずつ、奥のカウンターが近づいてくる。

「いらっしゃい。」

店主と思しき者の声が聞こえる。店主?ウォーロックの脳裏に不自然な違和感が走った。幼すぎる。ここは政府とアカデミーの第一級指名手配を受ける名うての裏法具屋だ。子どもの声などするはずがない。奥のカウンターに目をやるが、明かりに乏しいその一帯はうすぼんやりで、人影の詳細までは直ちには分からなかった。更に奥へと足を進めた。

「いらっしゃい。」

再びその声がして、あたりがぱっと明るくなった。その時の光景は今後長らく忘れられないものとなるであろう。目の前に現れたのは齢十にも満たぬ、あどけない少女であった。ブロンドのドレッドヘアで、透きとおるエメラルド色に輝く瞳をもつその少女は静かに語った。

「私はアッキーナ。アッキーナ・スプリンクル。この店の店主です。今日はどのような御用ですか?」

アッキーナ!?政府とアカデミーの双方が血眼になって探す第一級指名手配犯の、あのアッキーナ・スプリンクルがこの少女だというのか?ウォーロックの動揺をよそに、奥からもう一人の声がした。

「これ、アッキーナ。あまりお客様を驚かせてはいけませんよ。」

そう言って姿を現したのは、フードとヴェールでしっかりと顔を隠した聡明な口調の女性であった。

「まあ、いらっしゃい。今日はまた随分とお若いお客様ね。驚いたでしょう?でも、この子がこの店の店主というのは本当です。それで、今日は何をお探しでいらしたのかしら?」

「えっと…。」

ウォーロックは言い淀んだが、居住まいを正して、話し始めた。

「私は、ずっとここに来たかったのです。外の世界では決して見ることのできない数々の神秘的な品々を集めているというこの店に。コイル巻きの暗号のことを知ったときは、胸躍るような心地でした。これでアーカムに行けるのだと。そして、街の通りという通りをその暗号が示すであろう手順で、歩いて、歩いて、そして…。」

その胸の高鳴りは最高潮に達していた。興奮に押されて、自分が何を話しているのかわからぬままに言葉を矢継ぎ早に紡いでいた。

「あらあら、お若いのにあの暗号を解かれるなんて。あなたはとても優秀なのね。」

フードの女性は目元に笑みをたたえながらやさしくその言葉を遮った。

「お疲れになったでしょう?お茶でもいかがですか?」

一瞬のためらいの後、ウォーロックは頷いて答えた。

「アッキーナ、お茶を入れてちょうだい。」

「はい、マダム。」

少女はそう答えるとカウンターの奥に消えていった。かびた古書が放っているのか、神秘の香りがあたりに充満している。自分を取り囲んでいるその未知の品々が一体どのようなものであるのか、どうしてこうも禁忌とされる物品がここにはあふれているのか、そんなことに思いを巡らせながら、若いウォーロックはあわただしくあたりを見回していた。

「まぁまぁ、時間はゆっくりあるのですから、落ち着いてお掛けなさいな。」

マダムと呼ばれたその女性が椅子を差し伸べてくれる。彼女はそこにゆっくりと腰を下ろした。

「それで、何か、お探しのモノがあるのかしら?」

「いえ、ただ、とにかくここに来たかったのです。あらゆる秘術が揃うと言われるこの場所に。今、ここにいることがまだ信じられません。」

そんなとりとめもない言葉を交わしていると、カウンターの奥の扉が開いて、少女が3人分のお茶をのせた大きなお盆を両手いっぱいに抱えて出てきた。

「お待たせしました。マダム。べランドリウムのお茶しかありませんでしたが、それでよろしかったですか?」

少女がたどたどしく語る。べランドリウム?聞いたこともない銘柄である。お茶であるのかどうかすらウォーロックには判らなかったが、瑠璃色の深い色味と芳醇な薬香を称えるその液体は、何とも興味をそそるものであった。

「それでかまわないわ、アッキーナ。あなたも一緒にいただきましょう。」

少女は小さく頷いて、ウォーロックが座っているそばに置かれた小さな樽に飛び乗った。

「さぁ、召し上がれ。」

女性の促しに小さく目礼をして、カップに手をかける。口元までそれを運ぶと香りがふっと強くなった。嗅いだことのあるようなないような不思議な感覚だが、魔法学の講義で扱った東洋という地域の乾燥薬の匂いに似ているかもしれない。ウォーロックはカップを静かに口元に運ぶ。その瑠璃色の液体は、なんとも甘酸っぱい、柑橘類のような味わいに、生姜のような独特の辛みがあった。

「こほこほ。」

隣で、少女が小さく咳をしている。

「あら、アッキーナにべランドリウムはちょっと刺激が強すぎたかしら?」

「いえ、大丈夫です、マダム。」

「美味しいです。」

ウォーロックは静かに言った。

「これはどのような飲み物なのですか?べランドリウムという名前は聞いたことがないのですが…。」

「そうね、外の世界では知られていない、もう忘れられた古いお茶よ。葉もこの店に残っているぶんだけしか、きっと残っていないわね。」

「そんな貴重なものを頂いてよかったのですか?」

「ええ、久しぶりのお客様ですもの。もてなすのが私たちの務めですわ。」

そう言うと、彼女は静かにカップを傾ける。

「せっかくおいでになられたのですもの。お茶が一段落したら、店内をご覧になりません?」

「ぜひ!」

その瞳に宿る好奇の輝きを一層大きくして、鈴の転がるような声でウォーロックは答えた。女性はソーサーにカップを置くと静かに立ち上がり、手招きしてウォーロックを誘った。彼女はその導きに吸い込まれるようにしてその後についていった。カウンターの奥には更に店が広がっており、初めて目にする、何に使うのかもわからない魔術具や魔法具が所狭しとひしめいていた。

「これがね…。」

知性をにじませるその声が商品を説明していく。

生きたまま冥府の門を通過することができるが、うっかりすると自分が幽霊になってしまうかもしれないローブ、強い魔力に応じて敵をひとりでに打ち倒してくれるが、それを使う者を永遠の眠りに閉じ込めるという魔法の剣、天使への信仰を断ち切り、寿命を代償として捧げることで妖精王の力を授かることのできる着衣、健康と引き換えに膨大な魔力を一度に得ることのできる劇薬…、それからどれほどの時間がたったであろう。ウォーロックは神秘の品々について歌うように語るその女性の声に心奪われ、時が過ぎるのを忘れてしまっていた。その店のあらゆる品々が若い好奇心を捉えて離さなかった。全てが魔法の糸、スペル・バインで編まれたという、目に見えないローブをウォーロックが思わず身に付けようとしたとき、小さなアッキーナが慌ててそれを止めた姿はなんともほほえましいものであった。後から聞いたところでは、そのローブを一度身に付けると、永遠にこの世から姿が消えてしまうのだというではないか!

ひとしきり店内を見て回った後、三人は再びカウンターのある場所に戻ってきた。ウォーロックと女性は椅子に腰かけ、アッキーナはいそいそと奥の台所らしきところに向かって姿を消す。

まるで白昼夢を見ているかのように神秘の中で陶酔していたウォーロックは、かちゃりとカップをソーサーに置く音で我に返った。

「おかわりをどうぞ。」

アッキーナが、べランドリウムのお茶を運んできてくれたのだ。カップからは湯気が揺蕩っている。

「ありがとう、アッキーナ。あなたもそこに座ってクラッカーでもお食べなさいな。」

女性の優しい声の響きに、ごそごそとクラッカーの箱をつつく音が続く…。そして、サクサクという心地よい音が店内を包んでいった。

「せっかくここにいらしたのですから、一つ頼まれてくれないかしら?」

女性がウォーロックに語りかける。

「なんでしょう?私でお役に立てることなどあるのでしょうか?」

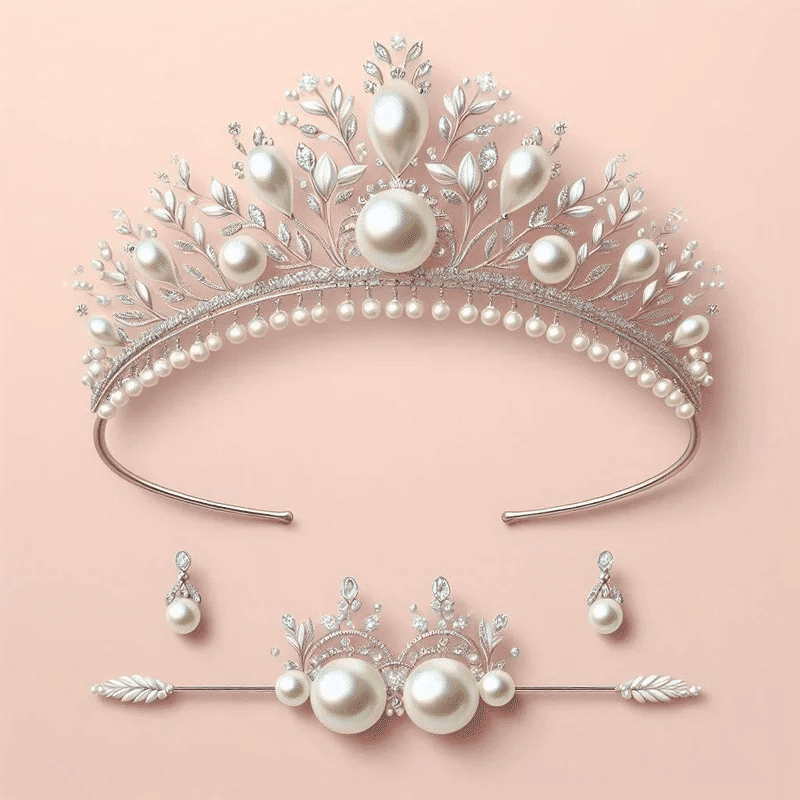

「実はね、最近この店に泥棒が入ったの。やってくるだけでも大変なこのお店に泥棒なんておかしいことだけれど、でも本当のことなのです。その実、犯人は常連さんなのよ。盗まれたのは『アッキーナの瞳』という、あの子の瞳と同じ色の法石が載った指輪。それは生命の神秘と霊性の安定を司るガブリエルの加護を受けた法石なのだけれど、って、アカデミーで魔法を学ぶあなたには今更いうまでもないわね。」

目元を少し緩めて女性が続ける。

「彼、あぁ、泥棒のことね。彼は、裏取引でその指輪を売りさばくつもりらしいの。でも、実はその指輪はちょっとわけありで、できれば取り返したいのです。でも、アッキーナはここを離れることはできないし、私はこの店とのかかわりを公にはできません。それになにより、このお店の性質上、警察に届け出るなんてできない相談ですから。」

女性は更に目を細めた。

「それでね、あなたにお願いしたいの。アッキーナの瞳を探して取り返してきてくれないかしら?」

「でも…、私はその男性のことを知りませんから、探しようがありません。」

「それは大丈夫。アッキーナの瞳は、ガブリエルの加護にある法石だから、それが取引されるのは、生命と霊性の安定に関する物品がやり取りされる闇市のはずよ。それがいつ、どこで開催されるかさえ突き止めることができれば、その取引の場に、彼はきっと現れるわ。ほら、最近アカデミーをにぎわしている看護学部の制服の横流しがあるでしょう?それが取引されるのと同じ闇市よ。なにかの手掛かりにならないかしら?」

ウォーロックの瞳に、俄かに若々しい好奇の色が満ち満ちてくる。

「はい!私にやりおおせるかどうかわかりませんが、看護学部の制服の横流しは学内でもちょっとした問題になっていますから、調べればきっとわかると思います。私も今年初等部の後期課程に進んで、ちょっとした護身はできるようになりました。きっとお役に立てるようにやってみます!」

その声は意気に彩られ、上ずっていた。

「じゃあ、お願いね。もし困ったことがあったらいつでもここを訪ねていらっしゃい。私はいつもここにいるわけではないけれど、アッキーナに言いつけてくれれば、連絡は直ぐに取れるわ。」

女性は立ち上がり、奥に向かって進み始めた。

「よろしくお願いね、かわいい魔女さん。」

そういうと、カウンターの奥の暗闇へ、その姿は溶けていった。

「帰り道は分かりますか?」

アッキーナが問う。

「コイルを逆順にたどればいいのよね?」

「そうです。それではお気をつけて。」

そういうとアッキーナは樽から立ち上がり、クラッカーの欠片をぽろぽろとこぼしながらウォーロックの手を引いて出口へと案内してくれた。来た時と同じひんやりしたドアノブに手を伸ばす。静かにドアを押し開け、アッキーナに手を振ると、彼女もまたモミジのような小さな手を振って返した。店を出た時、明日から訪れるであろう新しい生活の変化に、ウォーロックはその胸の高鳴りを抑えることができないでいた。

「これで、つまらないアカデミー生活ともおさらばよ!」

そう言って、彼女は来たときとはに暗号の道順をたどり、アカデミーの宿舎へと帰路についた。

陽が大きく傾き、魔法の街の石畳を赤く照らし出している。その赤さは、ウォーロックの心のうちに燃える好奇の色と重なるようでもあった。

「明日は早いわ。」

そう言うと、彼女はアカデミーの門の中へと消えていった。

第2節『看護学部の制服はおいくらで』

どこの世界にも好事家というのはいるものだ。そんなことをぼんやり考えながらネクロマンサーはベッドに身を横たえて、夜が白むのを待っていた。

最近、私の所属するアカデミーの看護学部ではおかしなことが流行っている。女学徒が自分の制服を闇市に密売するというのだ。若い女性の美しさを示すシンボリックな物品というのものは、一部の好事家やいわゆる変態と呼ばれる人々には大枚をはたいても惜しくはないということがあるらしいが、そうした感覚は全然わからない。ただ、周りの看護学部の同級生たちは、しきりに小遣い稼ぎに勤しんでいる。なんでも最近では、値段を吊り上げるために着装者の魔術記録を添付する「お顔付」なるものが人気を博しているそうで、お顔を美しく記録するために魔術記録に様々な細工をして盛るのが流行りなのだという。事程左様に、教室からは制服が次々と消え、汚損を理由とした再支給の申請が後を絶たない。アカデミーの事務方は頭を抱えているそうだ。

まあでも、私にはそんなことは関係ない。

私は、本科を死霊科に置き、看護科を掛け持ちするネクロマンサーにすぎない。地味な私の制服など欲しがる者は、余程の物好きでもいないだろう。なにより、その闇市とやらがどこで開催されているのか、そんなことは知らないのだ。それより、二科の掛け持ちで忙しい日々をどう前向きに紡いでいくかの方が遥かに大切で、よそ見をしている暇などなかった。

寝返りを打つと、壁に掛けた制服が目に入る。こんなものが、とんでもない値段で売れるこの社会はどうかしているわ。もしかして、私の制服も皆のようにお顔を盛ったりすれば売れたりするのかしら、そんなことを思いめぐらせているうちに、薄明りの窓の外から小鳥の早朝のさえずりが聞こえ始めた。朝だわ。

彼女はゆっくりとベッドから起き上がり、やかんを火にかけた。小さなテーブルにつき、パンとハムを用意する。コーヒーも入れよう。やかんが沸騰を告げる。ひととおり朝食の用意を済ませ、乾いたパンと塩辛いハムをコーヒーで喉に運んだ。陽が少しづつ高くなる。

用意を済ませ、寮の自室を施錠する。今日は看護学部の回復術式の実習の日だ。いつもなら赤と黒の禍々しい死霊科の制服を着て出かけるところだが、今日は一部で「桃衣」として人気を博しているらしい看護学部の制服に身を包んでいる。明け方の思索ともつかないものふけりのくだりを反芻しながら、彼女は看護学部棟の方へ歩みを進めていった。

寮から看護学部等までは少し距離がある。小高く丘になったところ、そこには食堂などがあり、昼間には多くの学徒で賑わいを見せる、その場所の脇を通り抜けて丘を下りつつ、大教室棟の方へ向かう。そこには暗黒魔導士科と魔術師科の教室が軒を連ねている。彼女たちは華々しいが、暗黒魔導士科の学徒たちは少し能天気であけすけだし、魔術師科の学徒たちは純血魔導士科の優秀な学徒たちに負けまいと目を血走らせて勉学に励んでいる。そのがつがつとした向学心は正直あまり得意ではない。

そんなことを考えながら丘のくだりに差し掛かったころ、ちょうど暗黒魔導士科の教室への入り口があるあたりだ。そこから私を呼び止める声が聞こえた。

「ねぇ、ねぇってば!聞こえてるんでしょ。」

振り返ると同じ年頃のウォーロックの子が私を呼んでいる。気づかぬふりでとも思ったが、こちらが気づいたのを察したのか、ずんずんと近づいてくる。

「ちょっと、聞こえてるなら返事くらいしてよ!」

「え、はい。あの、ごめんなさい。」

「ねぇ、死霊科の4年生で看護科と掛け持ちしているネクロマンサーって、あなたのことでしょ?教えてくれない?その制服ってどこで売ってるの?」

「あの、何のことですか?」

「だから、その制服を売っている場所を教えて欲しいのよ。」

「これは看護学部の支給品ですから、買うことはできないかと…。」

「そんなことを聞いているんじゃないわ。だから…」

「あの、これが欲しいのですか?」

「あなたの着古しなんて興味ないわよ。そうじゃなくて、この制服が取引される闇市のことを知りたいの。」

合点がいった。しかし、このウォーロックはなぜそんなことを聞くのだろう。

「あの…、看護学部の制服が最近不正に取引されていることは私も知っていますが、残念ながら私は制服を、あの…、まだ売ったことがないので、闇市の詳しいことは知らないんです。」

「ふーん。あなたみたいな美人の制服なら絶対高く売れてるはずだと思ったんだけど、眼鏡違いだったかな?」

よくわからないことを言う。しかも、勝手に眼鏡違いとは失礼きわまる人だ。これ以上関わっても仕方ない。そう思ってその場を離れようとするが、声はまだ続く。

「ねぇ、お願いがあるの。私に手を貸してくれない。事情があってその制服が取引される闇市の開催日時と場所を突き止めたいのよ。」

ますますわからない。しかも、こちらのことはお構いなしだ。

「実はね。私、あるものを探しているの。どうやらそれはガブリエルの加護を受けたものらしくて、看護学部の制服が取引される闇市で売りさばかれる可能性が高いらしいのよ。それで、闇市のことを調べてるの。」

それが、私と何の関係があるのか?

「それで、秀才で美人と噂の掛け持ちネクロマンサーのあなたを探していたわけよ。」

「あの、残念ですが。私ではお役に立てません。別の看護学部の方に当たってください。」

「そうはいかないわ。手伝ってもらうには一通りの護身ができる人じゃないと困るもの。」

手伝う?なぜ私が手伝うことになっているのか?それに護身とはどういうことだ?

「相手はね、泥棒なの。それに闇市なんかに踏み込んでいくわけだから、攻撃術式の一つもできる人と一緒じゃないとね、なにかと困るのよ。回復術式や治療術式しかできない看護学部の人を連れて行ったって、足手まといになるだけでしょ?」

ウォーロックは思うままにしゃべる人が多いとは聞いていたがこうまでとは思わなかった。

「それでね、あなたを探してたの。死霊科との掛け持ち生って思ったより少なくてね。4年生ではあなただけでしょ?ねぇ、私に力を貸してくれない?あなた、攻撃術式や召喚術式は使えるのでしょ?」

「はい。それはもちろんできますが…。」

「なら、決まりよ!」

何が決まったのだろう。遠くで予冷の鐘が鳴るのが聞こえる。

「いけない!授業が始まるわ。今日遅刻すると補習なのよ。もう行くわね。お昼に丘の横の泉のほとりで待ってるわ。絶対来てよ。いいわね!」

そう言い残しながら嵐が去るようにそのウォーロックは駆けていった。何だったのだろう。とりあう筋合いもないが、私にもそんなことを考えている余裕はない。急がなければ遅刻してしまう。看護学部棟へと足を早めた。

* * *

思いがけない嵐に遭遇したが何とか間に合った。教室に入ると、中が騒然としている。どうやら、また制服の密売がアカデミーの事務方に露見したらしい。教卓には随分と不機嫌な事務方教員がいる。

「全員席につけ!」

その不機嫌が声の形を得た。

「またしてもアカデミーからの支給品である看護学部の制服を闇市に売りさばいた不届きものがいる。君たちはいったい制服を何だと考えているの

だ?」

「お金の種です。」

そんな小声が聞こえた気がした。

「とにかく、今後は制服の支給は汚損品との交換を前提とする!」

「えー!」という抗議の声が上がる。

「これからは汚損品との交換でなければ新しい制服の支給はしない。いいか!制服を売りさばく不届きものは今後は下着で講義を受けてもらうからそのつもりでいたまえ。パンツェ・ロッティ教授の点数を稼ぐにはまたとない機会となるだろう!」

そう言うと教員は席をけって教室を出て行った。教室内が一気に騒然となる。

「どうしよう、今月の寮賃、制服売って捻出しようと思ったのに、困ったことになったわ…。」そんな声が聞こえる。耳をそばだててみると更に色々と聞こえてきた。

「心配ないわ。お顔付の制服ほどいい稼ぎにはならないけど、看護学部の物品なら大抵何でもお金になるんだから!よかったら、今度一緒に闇市に行かない。帽子でも手袋でも何でも売れるわよ!近々だしね。」

その口調から察するに彼女は闇市の常連のようだ。確かにきれいな顔立ちをしている。彼女のお顔付であればさぞ高く売れるのだろう。そういえば、彼女のお顔付の制服が史上最高値を更新したとか何とかいう話を以前に聞いたことがあるような気もする。

闇市は文字通り禁忌の場所である。治安維持警察に見つかればもれなく逮捕・補導だ。アカデミーの学徒とて例外ではない。普通の神経ならそんなところに出入りする気にはならないわけだが、やはりお金の魅力はそれだけ大きいということなのだろう。私は、これまでそうした場所には関心すら寄せてこなかった。ところが、今朝方から俄かにしてそうした黒い誘惑が私の周りをしきりにうろつく。どうしたのだろう?いずれにしても、そのような場所に出入りして、悪銭を稼ぐなどとは世も末だと思うが、しかし、先ほどのウォーロックが喜びそうな話ではある。私の耳は自然とその話に聞き入っていた。

「ねぇ、知ってる?今度の闇市には人為のロードクロサイトが出品されるらしいのよ!あの石、回復術式の力の引き出しに抜群の効果があるらしいから、今度の試験に使えるかもね!」

人為のロードクロサイト!?聞かなくていいことを聞いてしまった…。人為のロードクロサイトとは、つい最近、錬金術と魔法による人為的な錬成が成功した法石で、生命と霊の領域に極めて強い効力を持つとされているものだ。それがあれば、アンデッドの制御を非常によくすることができるという。私は今、メダリオンを使ったアンデッド錬成の儀式について学んでいるが、メダリオンにその法石を使えば、非常に強力なアンデッドを生成できるらしい。また、ロッドにその石を据えてゴーストを召喚すれば、とても特徴的な魂魄を召喚できるという。

私はゴーストの召喚が好きだ。あの独特のシルエットは何とも愛らしい。とくにあのぷりっとしたおしりがたまらない。スケルトンなんて、ガリガリでなんのかわいげもないが、ゴーストのあのぷりぷりしたおしりを眺めているだけでネクロマンサー冥利に尽きると言ってもいいかもしれない。それは言いすぎか…。いずれしにしても、人為のロードクロサイトを据えたロッドがあれば、召喚するゴーストの姿形をかなり思い通りにできると聞く。俄然興味が沸いてきてしまった。

「あの…。」

自分でも驚くことに私は思わずその女学徒に声をかけていた。

「その闇市は、…どこで開かれるのですか?」

「驚いた!あなたみたいな優等生が闇市に興味があるの?」女学徒は目を丸くする。そんなに意外か…。

「いえ、あの、どういうところで看護学部の品物が売れるのか少し関心があって…。」

「ふーん。いいわよ。教えてあげる。確かに闇市では何でも売れるけど、制服ほどいいお金になるものはなかなかないわよ。下着でも売ればべつだけど。」

彼女はいたずらっぽく笑った。まさか下着を売ったことがあるのか?

「でも、ただで教えるって訳にはいかないわね。」

その口元が意地悪く歪む。

面倒なことを言う…。

「あの、どうすればいいですか?」

「あなたもアーカムのことは知ってるでしょ?そこで売っている『恋のしずく』と交換ってのはどう?」

アーカム…、禁断の法具屋。聞いたことはあるが、そこに至るためには知る者だけが知る特別な暗号を解かなければならないとされる秘密の店だ。そういえば先月魔法雑誌で特集されていたが、そんな所への生き方なんかわかる訳がない。関わるのではななかったかもしれない…。若干の後悔にさいなまれながらも二の句を継ぐ。

「もし、それを持ってくれば、闇市のことを教えてもらえるのですか…?」

「ええ、『恋のしずく』さえあれば、あの泥棒猫に取られた彼を取り戻せるもの。ちょっとした荒治療だけどこの際仕方がないわ。」

そういう彼女の瞳は色濃い光を放っていた。

「そうですか…。探してみますね…。」

「ええ、もし手に入ったら、交換条件よ!」

そういうと彼女は踵を返し、その取り巻きたちと闇市では何が高く売れるかという話に花を咲かせている。聞こえてくるところでは、彼女たちはお金のためには本当に下着を売るらしい。どこのブランドのものが高く売れるとか、お顔の魔術記録をどう盛ればいいか等、その話は尽きることがない。どうやらロコット・アフューム製の物品が闇市では人気だそうだ。確かに、あそこのブランドの服飾はかわいい。私のような地味な女にでも欲しいと思わせるものがある。

本鈴が鳴って、教科担当の教授が入ってきた。授業が始まる。講義は昼まで2コマ、みっちりと続いた。

* * *

午前の講義終了を告げる鐘がなった。さて、どうするか?彼女は丘の横の泉のほとりで待つと言っていた。そして今、私には、断片的にではあるが闇市に関する情報がある。なによりその闇市には人為のロードクロサイトが出品されるというのだ。いつもの私なら、こうした危険からは身を遠ざけて、安全第一の判断をする。ただ今回ばかりは?思案しながらも私は丘を登って、泉の方へと向かっていた。

「やあ!」

今朝以来の声が聞こえてくる。彼女だ。

「やっぱり来てくれたんだね!」

まだ決めたわけではないが…。

「で、どう?手を貸してくれる気になったから来てくれたんだよね?」

その疑いを知らぬ目が期待に満ちた輝きを増す。

「あの、とりあえず、闇市のことがちょっとだけわかりました。」

「そうなの!どんなこと!?」

「私の看護科のクラスに、どうやら闇市の常連と思しき人がいるんです。」

「で、で?」

「その彼女に闇市のことを訪ねたところ、交換条件を持ち掛けられまして…。」

「うんうん。」

「闇市開催の日時と場所の情報と引き換えに、アーカムで売られている『恋のしずく』を持ってきてほしいと、そう言うんです。でも、あなたも知っての通りアーカムはとても有名なお店ですが、そこに行く方法がわからなくて….。」

「なあんだ!そんなことなら問題なしよ!」

ウォーロックは大きな目を一層見開く。どういうことだ?

「ここだけの話だけどね。」

彼女はもったいぶって言葉を続ける。

「本当は秘密にしておくべきなんだろうけど、私とあなたはこれから運命共同体だから話しておいてもいいかもね。」

運命共同体!?何のことか?

「実はね、私の探し物というのはアーカムからの依頼なのよ。」

驚いた。この子はアーカムに行ったことがあるというのか?

「この間ね、私、ついにアーカムに至る道を見つけたの。あのコイル巻きの暗号を解いたわけね。」

なんということだ!ただのお調子者かと思ったが、あの暗号を解いたというからには、魔法使いとしての力は本物なのだろう。興味が沸く。

「それで、アーカムを訪ねたんだけどね。そこで出会った人に、最近アーカムで起こった窃盗事件について相談されたの。その時盗まれた法石を私に取り返してきて欲しいってね。それで、その法石が、ガブリエル関係の物品がやり取りされる闇市、つまり看護学部の制服が売られるその場所で売却される可能性が高いということらしのよ。それで貴方に声をかけたわけ。」

なるほど。

「ということは、あなたは再びアーカムに行くことができるのですか?」

「もちろん!再びでも三度でも、何度だって行けるわ!」

「それなら、『恋のしずく』を手に入れることもできる訳ですね。」

「もちろんよ。」

彼女は水筒の代わりにしているのであろう薬瓶の水を一気に飲み干すと、大きく息をついてこう続けた。

「これで話は決まりね。早速アーカムに行きましょう!今日の放課後、いいわね!」

相変わらず他人の都合を一切気にしない人である。しかし、人為のロードクロサイトのこともある。お金はかかりそうだけどいざとなれば、何か売ってでもお金は作れる。でも、私の下着なんて売れるのかしら?おかしな考えが頭をよぎる。禁忌の場所に近づくというのは正直気乗りしないが、見返りは悪くない。

「それでは、放課後ゲート前で…。」

気が付けば私の方から場所を指定していた。腹をくくるべきか?

「でも、裏取引の場に踏み込むなんて危険ではありませんか?」

「大丈夫よ!」彼女の顔は自信に満ちている。

「私、こう見えても閃光と雷の領域は得意なのよ。まだ4年だけど、『雷:Lightning』の術式が使えるわ!」

すごいことだ。人となりはともかく、魔法使いとしての力量は確かに違いない。

「あなただって、『魂魄召喚:Summon Ghost(s)』くらいはできるのでしょ?いざとなればあなたのゴーストをけしかけて、私たちはスタコラよ!」

「ええ、まぁ、魂魄召喚は使えますが…。でも一度にそんなにたくさん召喚できるわけではありません…。」

「大丈夫よ。あなたが優秀であることはいろんなところから聞いているもの。あなたと私の二人ならきっと何とかなるわ!」

何だろう、この様子だと作戦も何もなしにその場に踏み込むつもりなのだろうか?それともアーカムに応援でもいるのか?複雑な感情が脳裏をよぎる。しかし面白そうでもあるのは確かだ。なにより、人為のロードクロサイトが手に入る機会を得られるというのが大きい。あの法石はまだ錬成されたばかりで市場には出回っていないのだ。

「わかりました。では、放課後、ゲート前でお会いしましょう。アーカムまでの道案内をお願いします。」

「いいわ。よろしくね!」

「はい、こちらこそ。」

とうとう話がまとまってしまった。午後の講義をどのように過ごしたのかよく覚えていない。どうしたのだろう、私も禁忌の狂気に取りつかれたのだろうか?放課後を告げる鐘が鳴り響く。とにかくゲートに急がなければ。

第3節『再訪』

講義が終わった。

汗が首筋を流れ落ちる。既に夕刻に差し掛かるが、夏の日は高く、これからまだ何事か成そうというには十分な時間が残されていた。夜まではまだ長い。ゲートの柱に背をあずけて、誰かを待つ若いウォーロックはしきりに看護学部の方を見やっていた。昼間の約束は果たされるのか、ほんの少しの心細さとともにそこに佇んでいた。

彼女は昨日からのことを思い出していた。コイル巻きの暗号と呼ばれる迷路に気づいたのはつい先月のことだった。この魔法の街の地図を広げて全体を俯瞰すると、ところどころに電磁コイルを巻いたかのような一連の流れが現れるのだ。それを見出した時の興奮といえばなかった。そのコイル状の通りの連鎖にはいくつかのパターンがあるが、なかなかその全容はつかめなかった。分からないならば試すしかない。若いウォーロックは持ち前の好奇心と行動力に身を任せ、全てのパターンを総当たりで試してみることにした。その道を左巻きにたどるべきか、右巻きにたどるべきか、最初はそれすらわからなかったが、あるとき、とある一連の通りを右巻き辿るとクリーパー橋のところでうまくくるりと線が回らなくなることに偶然気づくことができた。それできっと左巻きが正解なのだろうと思い定め、それから毎日、候補となる通りをひとつひとつ変えながら、ひたすら左回りにその街を彷徨った。思えば、コイル巻きの暗号というのもずいぶん怪しい情報だった。週間魔法誌の特集にたまたまアーカムのことが載っていた。記事は面白おかしくそこにたどり着くための秘密について書き連ねており、その中に「コイル巻きの暗号」という言葉があっただけだ。コイル状に通りを巡っていけばアーカムにたどり着けるかもしれないというのは、彼女の思い付きでしかなかった。そもそもその雑誌記事は、本気でアーカムを取り上げるでもないただの娯楽記事にすぎなかった。

しかし、昨日、彼女はついにその道筋を見つけたのだ。その突飛な思い付きは当たっていた。アーカムへは、特定の通りを特定の順序で踏破することでたどり着けた。ポイントとなる通りは5つで、クリーパー橋の西の切れ目から、マーチン通り、アカデミー前、リック通りを経てクリーパー橋の下の高架下を通りぬけ、最後に南大通りを南下する。すると本来は別の店があるはずの南大通りとアカデミー前の交差点にアーカムが現れる!肝心なのは、クリーパー橋を渡るのではなく、その高架下を行くことであった。この通りに進んでいくと、クリーパー橋の高架をくぐるあたりから周囲が霧に覆われてくる。南大通りを南下するに従ってその霧は次第に濃くなり、アカデミー前との交差点に差し掛かるころには、周囲数メートルしか見えないほどにその霧は濃さを増していって、そのただなかにアーカムはあった。アーカムといえば、違法店の中でも、政府とアカデミーから第一級の指名手配を受けている特別の存在だ。だから、それがアカデミー前と南大通りの交差点に位置しているというのはあまりにも意外だった。木を隠すには森の中ということか。いずれにしても濃霧の中に『アーカム』の看板を見つけた時の感動は生涯忘れることはできないだろう。クリーパー橋の南の切れ目から、通りの頭文字を繋ぐと、マーチン通り:Martin Street、アカデミー前:Academy Avenue、リック通り:Rick Street、クリーパー橋の高架下:under the Creeper Bridge、南大通り:South Avenueで、M.A.R.C.S.となる。このマークスというのは、魔法社会に住む者なら誰でも知っている古いおとぎ話に出てくることばで、「魔法のお印」というような意味だ。偶然の一致かどうかはわからないが、そのお印の位置にアーカムは確かにあった。街全体には他にもコイル状に通りが巡っている個所はいくつかあるが、その頭文字が有意な意味を持つのはこの組み合わせしかなかった。

* * *

そんなことを思い出していると、看護学部棟のほうからこちらに小走りで向かってくる人影が見えた。彼女だ!黒髪のネクロマンサーは、昼休憩の約束を反故にはしなかった。これで冒険が始まる。若いウォーロックの心は、興奮と好奇に満たされていった。

「遅れてごめんなさい。」

「いいのよ。看護学部棟からここまでは遠いもの。そんなに待ってもないし。それより随分走ったみたいね。大丈夫?」

「ええ、大丈夫です。回復術式の実習が長引いてしまって。それから、制服転売についての注意と指導が講義後にもあったりしたものですから…。」

「そうだったの。それにしてもその制服、そんなに良く売れるのね。ウォーロック・コースのこの黒いのも売れないかしら?まぁ、色気の違いってやつかしらね。」

ウォーロックは苦笑いを浮かべる。

「さあ、行きましょう!といっても結局はここに戻ってくるんだけどね。」

「どういうことですか?」

「アーカムはここからすぐのところにあるのよ。昨日と同じならね。でも、随分遠回りをするわ。結構時間がかかるからすぐに行きましょう!まず、クリーパー橋の西端までいかないと。」

「そんなに遠くまで行くのですか?目的地はこの近くなのに?」

「そうなのよ。そこが出発点。クリーパー橋の西を行き切って、マーチン通りから始まるわ。そこから特定の道順でここまで戻ってくるの。面白いわよ。」ウォーロックはころころと笑った。

「さぁ、出発!」

「はい。」

二人は歩みを進める。道すがら、二人は色々な話をした。お互いの名前、専攻科、それを選んだ理由、将来の夢にはじまり、好きな魔法具のブランドから好みの異性の特徴まで、話に花が咲いた。面白かったのは、最初よそよそしい感じのしたネクロマンサーの少女が、思いのほか少女趣味で、ぬいぐるみやマスコットなどの外観のかわいらしいものをとてつもなく愛好しているという話であった。特に召喚したゴーストのおしりをめでるのが好きで、いかにかわいらしい姿のゴーストを召喚できるかに多くの情熱を傾け、アカデミーでの研究に没頭しているというくだりは、アカデミーで習う魔術や魔法学など退屈だとしか感じていないウォーロックにとってはとても新鮮に感じられた。その時のネクロマンサーの語り口はとても流暢で、朝方の遠慮がちに話す姿とは実に対照的であった。ネクロマンサーの方もまた、ウォーロックのする、屈託なく気の置けない話し方に幾分かは慣れたかのようであった。途中で休憩することも考えたが、二人とも興味の方が勝ったようで、そのまままっすぐにマークスを辿って行った。

昨日と同じように、クリーパー橋の高架下を抜け、南大通りに差し掛かったあたりから、天候の良さとは不釣り合いな濃い霧があたりを覆い始めた。南大通りからアカデミー前通りに戻るころには、あたりはすっかり真っ白で、照り付けていたはずの太陽は、霧のヴェールの外でぼんやりとした輪郭をだらしなくゆらしていた。霧は夏の暑さを強調し、ふたりとも汗がやまない。アカデミー前の交差点は、石畳が整備され清潔な場所のはずであるが、あたりの空気には不思議と土や草の香りが入り混じって、その場所のもつ特別な時代性を醸し出していた。やがて『アーカム』の看板が二人の前に姿を現す。

* * *

「ここよ。」

声を弾ませてウォーロックはネクロマンサーに言った。

「ええ、驚きました。本当にこんなところにアーカムがあったのですね。」

ネクロマンサーの美しく黒い瞳もまた好奇の光で輝いて見えた。

「さぁ、行きましょ。さらに驚くことがあるわよ。」

ウォーロックはいたずらっぽく笑うと、昨日と同じ見慣れぬ錬金金属のドアノブに手をかけた。そのときと同じ冷たさがてのひらに伝わる。

「あれ?」

「どうしたのですか?」

「開かないわ。」

「でも、ドアには『商い中』とありますよ。」

「そうよね。でも開かないの。昨日は簡単に開いたのに…。」

必死にドアを引っ張るウォーロック。その手に力がこもる。

「もしかして、押すんじゃないんですか?」

「え?でも昨日は引いて開けたのよ。」

「代わってみてください。」

そういうとネクロマンサーはドアノブに手をかけ、ドアを押して見せた。 ゆっくりとドアが開く。

「ほら。」

ウォーロックは狐につままれたような顔でただ目を白黒していた。

「さぁ、いきましょう。」

ネクロマンサーに促されてふたりは店内へと足を進める。店内の様子は見た目には昨日と変わらない。細い通路の両脇にはありとあらゆる魔術具や魔法具が乱雑に積み重なっており、その多くは埃をかぶっていた。でも何かが違う。ウォーロックにはそう感じられた。香りだ!昨日この店に入った時には、埃と黴の入り混じった独特の咳を誘う匂いが鼻についたが、今日はハーブのような芳醇な香りが店内を満たしている。

「素敵な香りですね。」

「そうね。昨日はこんな感じじゃなかったんだけど…。」

言い淀みながらも共に奥へと進んでいく。狭い通路を抜けると例のカウンターが見えてきた。だがその様子もまた違っている。昨日は誰がそこにいるのか直ちには分からないほどのうすぼんやりとした明かりだったが、今日は瀟洒な飲食店の入り口のように、明るい光に照らされている。奥から、聞き覚えのあるようなないような声が聞こえてきた。

「いらっしゃい。」

本当なら、そこには見知ったあの幼い少女が姿を現すはずだった。少なくともウォーロックはそれを期待していたし、それと違うことが起こるとは考えてもみなかった。ところが、実際に目の前に姿を現したのは、ブロンドのボブカットでエメラルドの瞳をたたえた少年だった。

全体的な容貌だけは昨日の少女に似ていないわけではない。美しいブロンド、透きとおるエメラルドの瞳。白い肌。それは同じだ。でもそれ以外が全く違っている。背丈は二人と同じかそれより高いくらいで、樽の上で脚をぶらぶらクラッカーをかじっていたあの幼子の面影はない。声も心なしか太く感じる。どうみても男の子だ!

「やあ、あなたでしたか。昨日ぶりですね。いらっしゃい。」

明らかな驚きと動揺の表情を浮かべているウォーロックを見てネクロマンサーが小声で声をかける。

「どうかなさったのですか?こちらが店主の方で?」

「え、え、その、そうね。そう…なのかしら…。」

言葉にならない。ネクロマンサーはその顔をじっと見入っている。

「おかしな人ですね。昨日会ったばかりじゃないですか?もうお忘れで?僕ですよ。アッキーナです。アッキーナ・スプリンクル。」

それを聞いてますます頭が混乱する。

「アッキーナですって!?でも、昨日は確か…。」

「あはは。面白い人だ。昨日も今日も僕は僕ですよ。神秘の魔法具屋『アーカム』へようこそ。再訪を歓迎します。今日もべランドリウムでいいですか?」

「え、ええ。そうね。お願いするわ。でも…。」

いましがた確かにアッキーナと名乗った少年はいそいそと、カウンター奥の台所らしきところに消えていった。

「どうしたのですか?様子が変ですよ?大丈夫ですか?」

ネクロマンサーが心配そうに彼女の顔を覗き込む。

「アッキーナさんって、もしかしてアカデミーと政府から第一級指名手配されているあの彼ですか?手配の魔術記録とは全然違いますけど…。」

彼?彼…!?。確かに先ほどアッキーナと名乗った人物はちょうど二人と同じ年恰好の少年であった。

「そ、そうね。それはそう。でもね。私の頭がおかしくなったのかもしれないんだけど…。彼、そう彼ね。彼は私の知っているアッキーナとは違うのよ。」

ネクロマンサーは意味が分からないという風に眉をひそめた。

「昨日確かに私はアッキーナに会ったの。でもね、それは年端もいかない女の子だったのよ。確かにそう、あれは女の子だったわ。」

ネクロマンサーはますますわからないという顔をする。

「でも、先ほどの方がアッキーナさんですよね?彼は昨日もあなたが来たと言ってましたよ。昨日は別人とお会いになられたのではないのですか?」

「いえ、ちがうわ。確かに私は昨日ここにきて、そしてアッキーナに会った。それしか確かなことは言えないんだけど。でも、それだけは確かだわ…。私は昨日、ここでアッキーナ・スプリンクルに会ったのよ。」

「でも、それは彼とは違う少女だった、と。」

「そうなの。私は夢でもみているのかしら。アッキーナは昨日そこの樽でクラッカーをかじっていたわ。ほら見てよ、まだクラッカーの欠片が散らばってるでしょ?」

ウォーロックが指さした先の樽の下には、確かにクラッカーの屑が散らかっている。誰かがそこでつい最近クラッカーを食べていたのは間違いないようだ。今朝方の強引で押しの強い自信満々の姿とは対照的に、あからさまに動揺を見せるウォーロックの姿がさほど新鮮だったのか、ネクロマンサーは思わず噴き出した。

「笑うことないじゃない!?」

「いえ、ごめんなさい。でも闇市に泥棒を捕まえに行って法石を取り返そうと息巻いていたあなたが、あの男の子ひとりに手玉に取られていて、大丈夫なのかなって。」そう言いながらネクロマンサーは笑いを堪えている。

「な!?でも、こっちが全然知らないのに昨日会ったなんて言われたらびっくりするのは当然よ。だって…。」

ウォーロックがいよいよ取り乱しているところに件の少年が再び姿を現した。昨日は両手いっぱいに抱えていたのと同じお盆を片手に載せて悠々とカウンターまで運んでくる。そこに昨日と同じ独特の色と香りのべランドリウムのお茶がしつらわれていた。

「どうぞ。」

少年はふたりの前にお茶を供し、席を進めてすすめて自分もカウンターの向こうに腰かけた。今日は樽ではなく椅子に。

「どうしました?冷めないうちにどうぞ。」

「あ、あの。今日はあの方はいらっしゃらないの?」

ウォーロックは混乱と動揺の中で、声を絞った。

「あぁ、マダムですね。彼女がここにいることはめったにありません。昨日のあなたはラッキーでしたよ。ここで彼女に会えるなんて。それで、法石の行方は分かりましたか?」

それを聞いてウォーロックは俄かに我にかえった。

「ええ、もちろん。そのことで来たのよ。でも、ごめんなさいね。私がおかしいのかもしれないけれど、あなたは私が昨日会ったアッキーナではないわ。そして今日はマダムもいない。彼女から託された大切な話を、確信の持てない相手に話すことはできないわ。はっきり聞くわね。あなたは誰なの?」

少年は何か得心したような表情浮かべたあとで、口を開いた。

「あなたの驚きは分かりますよ。確かに昨日あなたが会ったのは今の僕ではありません。でも間違いなく、昨日あなたが会ったのも、僕もアッキーナ・スプリンクルです。訳あって事情は話せません。また、昨日のに会わせろ言われても今すぐはできないんです。でも、僕はアッキーナで、昨日あなたが会ったあの子です。今は男ですが。もしなんならマダムと連絡しましょうか?彼女の言葉なら信じられるでしょう?」

返事に一瞬窮する。

「いえ、いいわ。ここにはあなたしかいなくて、あなたはマダムと法石のことを知っている。そして私のことも昨日のことも。それは嘘とは思えないわ。だからひとつだけ。私は昨日あなたに助けられたことがあるの。それが何だかわかる?」

「スペル・バインの透明ローブのことでしょ?いやぁ、あの時は肝が冷えましたよ。説明も聞かないでいきなり着ようとするんですから。あれを着てしまったらこの世界から姿が消えてしまうんですよ。」

本当にそれは一大事だったという、そんな表情と声色で少年は話した。

「そう、その通りよ。分かったわ。目の前の事実は信じられないけど、あなたという人とあなたの言葉を信じることにするわ。」

「わかってくれてありがとうございます。本当は説明すべきだと思うんですが。ちょっといろいろ複雑なんです。実は、さっき少しだけ嘘をつきました。本当は、昨日の姿に今ここでなることはできるんですよ。でも、それをやってみせたら、それこそあなたはびっくりでひっくり返ってしまうでしょ?だから今日のところはこの辺で勘弁してください。」

申し訳なさそうな、いたずらっぽそうな表情を浮かべてアッキーナは続ける。

「で、法石の方はどうなりました?」

「闇市の開催場所と日時を知っている人物と接触できたわ。でも交換条件をもちかけられたの。このお店に『恋のしずく』という品物があるでしょ?それと引き換えに情報を教えてくれるそうよ。」

「そうですか…。」少年の表情が俄かに曇った。

「あなたたちはアレがどんなものかご存じで?」

「惚れ薬でしょ。若い子たちの間では割と有名よ。」

「それは、市販のやつですよね。ここのは…。困ったな。今日はマダムもいないし…。」

「どういうこと?それがあれば、法石の場所がわかるのよ?ためらうようなことじゃないじゃない?」

「うーん…。」少年の返事は重い。

「あれは惚れ薬なんかじゃあないんですよ。巷に出回っているのは、『恋のしずく』の模造品で、まあ、要するにまやかしなんですが、本物のアレは飲んだ後に見た相手の虜になってしまうという代物なんです。」

「やっぱり惚れ薬じゃない!」ウォーロックはいらだつ。

その横ではネクロマンサーがべランドリウムのカップを静かに傾けていた。

「その、虜になるというのが問題なんですよ。それは文字通り虜になるわけで、飲まされた相手は金輪際、自分とその相手のことしか認識できなくなるんです。」

「どういうこと?」

「まったくそのままの意味でして、この世界に二人きりの人間のことしかわからなくなるんです。飲まされた相手の世界にはもはや自分と相手しかいません。周りにどれだけ人がいようともうそれを永遠に認識することはできなくなるんです。」

「それって…。」

ネクロマンサーもさすがに驚きを隠せなかったようだ。カップを傾けたままその黒い瞳をこちらに向けている。

「そんな危ないもの渡せるわけないじゃない!」

ウォーロックは怒りを隠さなかった。

「だから、困ってるんです。法石の在りかを知るには今のところそのなんとかさんの協力を得る必要がある訳ですよね?ところがそのためにはその何とかさんのかわいそうな想い人を犠牲にしなければならない。そういうのはなかなか困るんですよ…。」

「その通りね…。」

場にしばし沈黙が訪れた。

「あの…。」ネクロマンサーがその静寂を破る。

「それなら、模造品を彼女に渡してはどうですか?どのみち本物のことは当の本人も知らないでしょうから、誰も傷つけないならそれが一番に思うのですが…。」

「でも、それは彼女を騙すことにならない?」年並みの正義感をのぞかせるウォーロック。

「確かにそうですが、アッキーナさんのお話を聞いてしまった以上、そのお薬を彼女に渡すことができないのは確かです。この際、嘘も方便ということにはなりませんか?」

「いえ、それはできないわ。他人を騙すというのは気が進まないもの。そうねぇ、少なくとも嘘ではない解決策がないものかしら?」

そう言うウォーロックに向かって少年が手を打った。

「こうしましょう!」

二人の瞳が少年に注がれる。あたりをべランドリウムの柔らかい香りが包んでいる。

「このべランドリウムのお茶は、かつて『恋人たちのお茶』というニックネームがついていたんですよ。なに、初めての逢引のときにこれを飲むとその恋が成就するというありきたりなものなのですが、幸いにして外の社会にはもうこのお茶はありません。だから、このお茶のいわれをちょっと誇張して、その何とかさんに差し上げることにしましょう!そうすれば少なくとも嘘にははならずにすみますよ。」

「いいわね。」

「はい。」

ウォーロックとネクロマンサーは顔を見合わせた。

「それじゃあ決まりですね。お茶を包んできますよ。それらしくね。」

そういうとまた少年はいそいそとカウンターの奥に消えていった。その後ろ姿には確かにきのうのよちよちとしたアッキーナの面影が微かにあるようにも感じる。そんなことを考えながらウォーロックはその後ろ姿を見送っていた。

「いい案があってよかったですね。こうした古い『いわれ』って意外に効果があったりするものですから、もしかしたら彼女の復縁も本当に適うかもしれませんね。」

「そうね。確かにそうよ。とにかく、あんな危険なものを渡すことはできないもの。嘘もだめだし。」

そんなことを話していると、クラッカーをくわえ、手に小さな薬瓶を持った少年が姿を現した。

「お待たせしました。葉っぱのまま包もうかと思ったのですが、腐るものではないので、薬瓶につめてそれっぽくしてみましたよ。その何とかさんには、想い人と二人でお茶をするときに、その飲み物は何でもいいので、このべランドリウムのお茶を数滴それに加えるように伝えてください。サイン入りの添え書きにもその旨を書いておきました。これで体裁は整うでしょう。あとはこの古い言い伝えが嘘ではないことを祈るだけですね、っと。」

そういうと、少年は薬瓶を添え書きとともに小箱にしまって包みをし、ウォーロックに渡した。

「頼りにしてますよ。」

「ええ、任せておいて。」

「お帰りは分かりますね?」

「コイルを逆順でしょ?」

「はい。」

* * *

こうして、ウォーロックとネクロマンサーの二人はアーカムを後にした。マークスを逆順にたどるにはおよそ1時間かかる。ふたりが再びアカデミー前に帰り着いたころには、西の空が赤く燃え、アカデミーの学舎を美しく彩っていた。

「じゃあ、これをあなたに預けるわ。きっと、お願いね。」

「はい、明日彼女にこれを渡して闇市について教えてもらってきます。」

「それにしても、真面目で優等生のあなたが、私のこんな道楽に付き合ってくれるとは、正直思っていなかったわ。ゲートで待ってるとき、本当はふられた気分だったのよ。」

「それはごめんなさい。あの、そういえば、私とあなたは確か運命共同体なのでしたね?だから話しますけど、私にも欲しいものができたんです。」

「欲しいもの?」

「はい、なんでも今度の闇市には人為のロードクロサイトが出品されるそうなんです。私はそれが欲しくて。」

「まぁ、あなたって意外と現金なのね!」

「現実的と言ってください。」笑いながらネクロマンサーは続ける。

「さっき、アーカムに行く途中でゴーストのことを話したでしょ?人為のロードクロサイトがあれば、召喚するゴーストの姿をかなり自由にデザインできるようになるんです。それはあくまで幽霊ですが、女の子を男の子にしたり。」

「アッキーナのことね。」

「はい。彼を信用して大丈夫なのですか?」

「そうね…。正直、自信はないわ。でもあの透明ローブのことは、あの場所にいなければわからないはずよ。それを語る、えっと、彼ね、彼の言葉に嘘はないように思えたわ。だから信じることにしたの。」

「そうなんですね。人為のロードクロサイトが手に入ったら、私の手でアッキーナさんを女の子にかえてみましょう!」

「まぁ、それって、アッキーナを幽霊にするってこと!?」

「うふふ、そうなってしまいますね。もちろん今のは冗談ですが、私にも私の目的ができました。だからあなたのお手伝いをすることに決めたんです。」

「そう、ありがとう。心強いわ。」

「こちらこそ。」

「じゃあ、明日よろしくね。」

「わかりました。お昼にまた今日と同じ場所で会いましょう。」

「ええ。」

そうして二人はそれぞれの寮へと向かって歩き始めた。太陽が西の地平線でゆらゆらと揺れている。生暖かい夏の風がさっと通りを吹き抜ける。それは、まるで退屈な日常を掃き飛ばすようでもあった。星がちらちらと輝き始め、静かに夜の帳がおりてくる。

第4節『闇に消える桃衣』

「お待たせしました。」

聞きなれた声を聞いて安堵する。

今、夜の10時15分を回ったところだ。合流は無事に出来た。すべてはこれからはじまる。

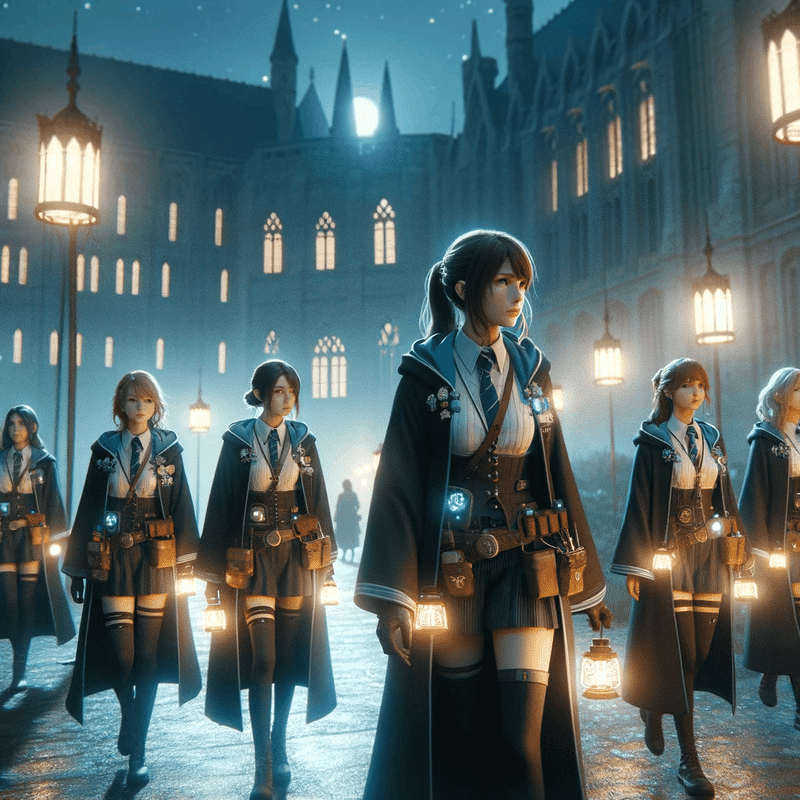

深夜11時から、ここポンド・ザック街の一角で、大天使ガブリエルにまつわるさまざまの品物をやり取りするという闇市が開催される。アーカムで手に入れた恋の秘薬と引き換えにその情報を得たのは、今から4日前のことだった。黒髪のネクロマンサーは、この闇市の常連らしいケイティという名の少女から、見事にその情報を引き出すことに成功した。恋の秘薬を手に入れたケイティの機嫌は上々で、この闇市のどこで何が扱われているかまで、その知る限りを懇切丁寧に教えてくれたという。必要な情報はいま私たちの手中にあらかた揃っていた。真夏の夜の、むっとした暑さと湿気があたりを取り巻いている。

声の主の姿を見て、ウォーロックは少し驚いた。

「まぁ、あなたそのままの格好で来たの?それって例の看護学部の制服でしょ?」

「ええ、着替える時間がなくて。どうやらアカデミーでも今日のこの闇市については把握しているようで、講義の後にそれはそれは随分と長いお説教と警告があったんです。本当は一度寮に帰って、ネクロマンサーの制服に着替えてから来るつもりだったのですが、ここまでの移動のことを考えると、その時間がありませんでした。」

「そんなに遅くまでお説教とは、ずいぶんね。」

「はい。木曜の看護科は準夜間講義ですから、終わるの自体が午後8時です。そこからあのお説教が始まって、私たちが解放されたときには、時計はもう9時に差し掛かっていました。アカデミーからここまで歩いて1時間少々かかりますから、着替えていたのでは間に合わない目算が高かったのです。それで、そのまままっすぐここに来ました。」

「なるほどね。でも耐性の方は大丈夫なの?」

そう言われたネクロマンサーは改めてウォーロックの装束を見た。彼女が身に付けているのは、ブラウスとコルセット、そして丈の短いプリーツスカートから成る、術士の制服と呼ばれるいわゆるアカデミーの制服だが、特にコルセットはいくつかの防御呪印を配置することで、物理的と魔法的の両方の耐性を高めた特別のものを身に付けていた。ブラウスとスカートにも工夫があるようだ。確かに、これから闇市で窃盗犯に接触しようというのだ。せめて死霊科の制服にだけは着替えて来るべきだったかもしれない。ネクロマンサーの脳裏に後悔の念がめぐったが、今更いってみても仕方がない。

「ずいぶん、耐性に配慮した構成ですね。私ももっと考えるべきでした…。」

「私たちの学年だとまだローブは着られないから、せめて制服だけでもと思ってね。」そういってウォーロックはコルセットを強調して見せた。

「もうすぐ10時40分か。そろそろね。会場の方に移動しましょう。」

ポンド・ザック街は普段から人通りの多い繁華街で、メインストリートの周辺は様々な商店や飲食店、趣味の店などが所狭しとひしめいて賑わっている。しかし、それとは反対方向の、何本か通りを奥に入り込んだあたりからポンド・ザック川にかかる小さな橋に向かう方角にかけては、蜘蛛の巣状に古い通りが入り組む迷路のような構造になっており、ケイティの話ではその橋にほど近い、特にたくさんの小さな裏路地が複雑に入り組む辺りが今日の闇市の会場なのだということだった。

正直、こんな深夜に女二人でそんな場所に出向くというのはぞっとする話だ。好奇心よりも不安と恐怖が勝る。まして、これから接触しようというのは、あの有名な神秘の法具屋『アーカム』から法石の指輪をまんまと盗み出したという名うての盗人なのだ。ふたりの顔に緊張と心配の色がにじむ。

狭い裏路地を幾重にも重ねていくうちに、あたりはどんどん光を失っていく。また、先ほどまで気味悪いほどに静かだったその場所に、にわかに人影が現れ動き出すのが感じられた。ひそひそとした声と物音がしきりに聞こえてくる。どうやら少しずつ、その闇市とやらが胎動を始めたようだ。

ケイティから、制服を売るならここだと教えられた場所にとりあえずやってきた。

「10時55分。少しずつだけど取引はすでに始まっているようね。」

緊張に震える声でウォーロックが語る。

「そうですね。急に人影が多くなりました。会話する声も目立ちます。始まったのは間違いないみたいです。」ネクロマンサーも周囲の気配に気づいていた。これから件の男を探し出さなければならないが、アーカムの店主、アッキーナの瞳と同じ色の法石の指輪を持つ男という以外に手掛かりはない。じっとしていても、その男と邂逅できる可能性は低いだろう。ウォーロックが一つの提案をした。

「闇市は午前1時までよね。ふたりでずっといっしょでは効率が悪いから、まずは別々にそれらしい男を探しましょう。それで、12時にまたここで落ちあって情報交換よ。」

その提案は、合理的なものに思えた。なにより人知れず「自分の目的」を探す時間的猶予もできたわけだ。ネクロマンサーの内心は踊る。

「それがいいですね。そうしましょう。万一の時はポンド・ザック橋を抜けるところまで逃げて、そこで落ち合うということで。」

「わかったわ。そうしましょう。じゃあひとまず12時にここで。」

「はい。」

そういってふたりは別れた。11時を回って、ますますその闇市の舞台はひそやかな活況に包まれてくる。ところどころに人だかりができ、競売のようなことが行われている。声を出すのは具合が悪いのであろう、誰もがなにやら手を頭上に高く挙げて、指を折ったり曲げたり、見たこともない仕方で値段らしきものを伝えている。ときどき、静かな歓声があがる。売買が成立したのだろう。

狭く入り組んだ裏路地をあちこちに行ったり来たりするが、一向にそれらしい男の姿は見えない。というよりも怪しさで言えば、どれもこれもがそれらしくて仕方がない。酒の匂いを振りまきながら千鳥足で通りを蛇行する老人、人目をさけるようにこそこそと裏路地のより深いところへ消えていく男、袋小路に座り込んで、客を待っているらしい商人、どれがその盗人なのか見当をつけることも難しかった。

そうこうしているうちに、早くも約束の12時が近づいてくる。この街では、深夜12時の少し前から、自警団が夜回りと火の用心の鐘(といっても騒がしいものではないが)を鳴らす。その音が遠くから聞こえてきた。ひとまず戻ろう。ウォーロックはさきほどと同じところ、看護学部の制服を売るならここ、の場所に踵を返した。

* * *

見知った姿が見える。

「どうだった?」

「だめです。人が多すぎて…。それらしい人物は見つけられませんでした。」

「同じくよ。」

「これからどうしますか?」

「そうね、やみくもに歩き回っても駄目だということはわかったわ。困ったわね。いざという時のためにも、これからはできればふたり一緒にいたいし。」

「同感です。」

そんな相談をしているときだった。

「もし。」

聞きなれない声が背後から聞こえた。

「あのう、それ。そちらのお嬢さんが着てらっしゃるのは、アカデミーの看護学部の制服でございますよね?」

慇懃無礼な言い回しが不快に耳に絡みついてくる。ネクロマンサーは脅えて身構えた。

「だったらなんだというのかしら?」ウォーロックは強気に応じた。

その声の主は一見初老の紳士風であったが、その口元は少し下卑ていて、いかにも好事家といういやらしい表情にも見えた。

「いえね。へへ。お恥ずかしい話ですが、今日の私めの目的は、そちらのお嬢さんのお召し物なのでして。」

ぞっとする話である。こんな初老の男が、女学徒が今まさに身に付けている制服をよこせというのだ。ふたりは背中に何とも言えない気味悪さを感じた。早くこの場から立ち去りたいというのが、共通の思いだった。

「あなた、自分の言ってることがわかってるの?ここでこの子をひんむこうってわけ?どうかしてるわ。」

そう息巻くウォーロックの後ろで、ネクロマンサーは片手で胸元をキュッと握り込み、身体を小さく固くしている。心なしか震えているようだ。

「これはこれはお手厳しい。何もただでと言っているわけではございませんじゃあないですか。なにせここはガブリエルの闇市ですから。そうですね。とてもかわいらしいお嬢さんのお顔を直に拝見できましたから。へへ。お顔付でなければこれくらいですが。」

そういって、甲を向けた左手の指を二本立てながら、

「生のお顔付ということで、これくらいでどうでしょうや?」

男はその二本指を三本指に変えて見せた。

その刹那、ふたりはおもわず息をのんだ。

あった!!

男が示す三本目の、老いぼれたその薬指に、『アッキーナの瞳』に違いない美しい指輪が輝いている。ここで逃すわけにはいかない。邪険にすることもできなくなった。

「そ、そうね。悪くないわね。」

それがいくらを指すのか、ウォーロックには見当もつかなかったが、とにかく興味はあるというそぶりを見せなければと思わせぶりに返して見せた。

「で、ございましょう?これでも十分破格だと思うところに、これですから。へへ。悪くはない話でございましょうや?」

男はその指を二本にしたり三本にしたりしながらにやにやとふたりの顔を覗き込んでくる。生理的嫌悪を必死に抑えて、彼女は続けた。

「それでも安いくらいだわ?あなた、この子が何者か知っているの?」

「いえ、特段存じあげませんが。でもまぁ、お美しい方であることだけはこの目に映ってございまして。」いちいち気味が悪くて仕方がない。

「この子は綺麗なだけじゃなくて、4年でただ一人、死霊科と看護科を掛け持ちする秀才中の秀才よ。だから、この子の制服をここで引きはがそうというならそれ相応のものをもらわなきゃね。」

後ろでネクロマンサーがもうやめてくれという泣きそうな顔で、胸元を握っているのとは反対の手でウォーロックのスカートの裾にしがみついていた。

「ほぅほぅ。それはそれはなんとも素晴らしいお話で。で、お嬢さん方はこの老いぼれの何を欲しいとおっしゃるのかな?」

くいついた!!

「そうね。見たところ、あなた、ずいぶんと分不相応な指輪を身に付けてるじゃない?それと交換というのはどうかしら?」思い切って本題に切り込んでみた。

「おやおや、この指輪に目を付けるとはお目が高い。しかしですな。これは、お嬢さんたちもご存じでしょう。行きたくても行けない神秘の法具屋『アーカム』から手に入れた極上の逸品でして。私めと致しましてもおいそれと差し出すわけにはまいりませんので。」

まあそうだろう。

「『アーカム』から手に入れたが聞いてあきれるわ。それはあなたが盗ったものでしょう?ネタは割れているのよ。さっさと返してちょうだい!」

「おやおや、盗んだとは心外な。盗んだというならそれは『アーカム』の方でございまして。へへ。これはもともと正真正銘私めのものでございますから。」

どういうことだろう?しかし今はそんなことを問答している暇はない。

「まあ、それはどうでもいいことよ。いい。あなたはこの子の着ている制服が欲しい。そして私たちはあなたの指にあるその指輪が欲しい。需給は一致していると思うけど?」

「へへ、これは一本取られましたな。なんとも賢いお嬢さんで。よござんしょう。あなたの提案で手打ちと致しましょうじゃあありませんか?」

慇懃無礼なその物言いがとにかく耳について仕方がないが、上手く話しはまとまった。困ったのはネクロマンサーの方である。ウォーロックの背に小さく身体を隠しながら顔を小さくふるふると横に振っている。

「なによ。腹をくくりなさいよ!これで一件落着なのよ。制服くらいなんとでもなるじゃない。いざとなれば、死霊科の制服で看護科の講義に出ればいいだけだわ。」ウォーロックはそう小声で言い放ったが、ネクロマンサーはいよいよその黒い瞳をうるわせ始めた。

「なによ?」

「あ、あの、だって…、だって私いま…。」とうとう泣き出しそうである。

「ああ、そういえば、それもそうね。」何やら思いついたようにウォーロックが男に告げた。

「もう一つ、欲しいものがあるわ。」

「こりゃあ何とも欲深いお嬢さんで。なんですね?」

「今あなたが着ている、その薄汚いコートよ。いくらなんでもここでこの子をひんむいたままにしておくつもりじゃないんでしょ?」

「へへ、そりゃあどうも。気が付かないことで。失礼致しやした。よござんしょう。この指輪とコートを差し上げますから、私めにはそのお嬢さんの、肌のぬくもりが冷めないうちのやつをひとつおねがいしたいんで、へへへ。」

気持ち悪さに我慢も限界だが、ここは耐えるしかない。

「まずは指輪よ。着替えるには場所を移さなないといけないわ。だからまずは指輪を渡してちょうだい。」

「よござんす。」

そういうとその老紳士は静かに指輪を抜き取り始めた。

その時である。壊れた蓄音機のように乱れた響きが彼らの耳に届いた。

「おい。その指輪をこちらに渡せ!」

* * *

ふりかえるとそこには真っ黒な魔帽とローブを目深にかぶり、顔を隠した気味の悪い風体の男が立っていた。

「もう一度言う、その指輪をこちらに渡せ。」

「なによ、横取りするつもり?残念だけどあなたに渡すつもりはさらさらないわ。さっさと消えなさい。」

その刹那だった。その魔法使いの手から炎がほとばしる。『火の玉:Fire Ball』の術式だ!

あぶない!その熱球がウォーロックの額をかすめた。髪の毛の焼ける嫌な臭いが鼻を刺す。

「なによ!?問答無用ってわけ?」

男はなおも手を緩める気配がない。

「お嬢さん方、こりゃあ危のうございます。とにかくまずはひと気のないところまで参りましょうや。」老紳士が言う。

「そうね。さあ!」しがみつくネクロマンサーを促す。

「どっちに向かうの?」

「そうですねぇ。ここは人通りが多くていけません。そうざんす。ポンド・ザック橋へ向かいましょう。この時間のあそこらへんは殆ど閑古鳥です。」

「わかったわ。」

そういうと三人は一斉に走り出した。

黒づくめの男は走るというよりは転がるような姿でその後を追ってくる。

「何よあいつ、なんであんなに気味が悪いのよ!?」

ふらふらよたよたとよろめきながらも、しかしその男は三人の後を追ってくる。すぐに追いつかれるというのではないが、背後から襲ってくる火の玉がやっかいだ。その騒動に気づいて周りも騒然とし始めた。野次馬ができては非常にまずい。厄介ごとはごめんだ!

「急ぎましょう!」ネクロマンサーにも力が戻る。

火の玉を巧みにかいくぐりながら、できるだけひと気の少ない真っ暗な通りをいくつか抜け出て、ようやくポンド・ザック橋を見据えられる小道に出た。ひと気の方はすっかりついえたようだ。あとは、とにかくあいつを何とかしなければ!

「あの…」

「なによ、こんな時に」

「『雷:Lightning』の術式はどうしたんですか!?」

「っつ!」

「ここまでくればもう魔法を使っても大丈夫なはずです。あの男ひとりなら、『雷:Lightning』で退けられるでしょうに!どうして使わないんですか!?」

「お嬢さんはそのお歳で『雷:Lightning』の術式がお使いになられるんで?」

老紳士も魔法には詳しいようだ。

簡単に言ってくれるわね。ウォーロックはバツが悪そうに言う。

「使えるには使えるけど…。」

息を切らしながらウォーロックは続けた。

「私の『雷:Lightning』は、威力は超一級だけど、命中精度は三流以下なのよ!」

「なんですかそれ!?私たちの力じゃ、『雷:Lightning』が使えるのはせいぜい1回ですよね?どうするつもりなんです?あなたを当てにしてたのに!」

「わかってるわよ。だから何とか…」

そういうウォーロックの頭上を火の玉が再びかすめる。

「何とか狭いところに追い込めないかを考えてるわけ!使えるのは一回こっきり、外したらそれまで、魔力枯渇よ!」

「それじゃ、まるであなたがお荷物じゃあないですか!?」

「わかってるわよ!」

以前に、護身のできない看護学部生では足手まといになると言ったのを憶えられていた。その唇は呪文を詠唱しようと微かに動き出すが、思いがどうにも定まらない。機会は一度しかないのだ。こんなところで万一にも魔力枯渇を起こしてしまえば、それこそ一貫の終わり。美女の姿焼きの盛り合わせ、変態添えのできあがりである。冗談じゃない!

「それじゃあですね…。」

老紳士が割って入ってきた。老練というべきか、彼の足腰は年齢不相応に強健で、ふたりについてくるというより巧みにふたりを誘導するかのごとく、道筋を的確に選びながら橋に向かっていく。

月は厚い雲の中にその顔を隠しており、辺りは漆黒の闇に覆われていて、ろくに周囲の様子を確認することもできない。足元が走りやすい石畳なのがせめてもの救いだ。橋がますます近づいてくる。それは欄干の低い石造りの古いもので、人がなんとかすれ違うことができるくらいの道幅しかないものであった。長さはそれほど長くないが、狭さという点ではうってつけである。

「あの橋の真ん中に追い込みましょうや!」

たしかに、あの橋の上であればまず外すことはない。

「でも、そのためには挟み撃ちにする必要があるわよ!どうやって!?」

「それなら、任せてください。」ネクロマンサーがきっぱり言い放った。

「さっきから気になっていたのですが、あの男、私たちを追っているというより、いちいち動くものに反応しているようなところがあるんです。だから、こうすればきっと!」

『現世に漂う哀れな霊の残滓よ。我と契約せよ。我が呼び声に応えるならばその彷徨える魂に仮初の影を与えん!魂魄召喚:Summon of Ghost(s)!』

制服のポケットから小ぶりのワンドを取り出してそう詠唱すると、ネクロマンサーはたちまちのうちに自分たちにそっくりな背格好の霊を三体同時に召喚して見せた。4年生にして同時に三つ、しかも霊の姿形を適切巧みに造形している。すごい!ウォーロックは息をのんだ。老紳士も感心しているようだ。

案の定、黒づくめの輩はその影の方に気を取られたようである。相変わらず歩くともこけるともつかないしぐさで今度はその影を追い始めた。

「今でござんす。」

そういうと、老紳士はふたりの魔法使いのからだを路地横の防火井戸の陰に押し込んだ。黒づくめはそれに気づくこともなく、橋に向かう霊の影の方を追っていく。しめた!三人はその背後をとることに成功したのだ!

やがて橋のなかほどまで差し掛かれば、霊の影と後を追う三人で、あれを狭い橋の真ん中にくぎ付けにできる!

井戸の横をそれが通り過ぎた後、しばしの間隔をとって気取られぬように三人はその後を追い始めた。相変わらず壊れた操り人形のような奇妙な動きを連続させながら、その男のような生き物は一心不乱にその前を行く霊の影を追っていく。それが繰り出す火の玉の明かりだけが頼りというほどにあたりはどんどん暗くなっていった。

いよいよ、霊の影がその狭い石橋に差し掛かる。それを追って蠢く黒い生き物。橋の中ほどで、霊の影はぴたりと止まった。

「追い詰め、め、た、たぞ。」冷たく壊れた声が響く。その手に火の玉を宿しながら、それは霊の影との距離を詰めた。

「ゆ、指輪を、指輪をわ、わたせ、せ、せ、せ…。」それはいよいよ人間離れした様子を呈し始めた。

「今です!」

ネクロマンサーの合図に続いて詠唱の声がこだました。

『天候を司るものよ。わが手に閃光をともせ。雲を呼び集めよ。雷光をもってわが敵を打ち払わん!雷:Lightning!』

一瞬、昼光のまぶしさがあたりの造形物の詳細をありありと照らし出す。ウォーロックの手から鋭い雷がほとばしり、それは正確にその黒づくめの身体の中央を貫いた!雷が大木を引き裂く音の後、狭い石畳の橋の真ん中あたりで、その生き物の身体は激しく燃え上がった。炎に包まれながら、いよいよ壊れたゼンマイ仕掛けの機械のような、およそ人間のもがきとは明らかに異なるしぐさを紡いで、それはよろよろと欄干にもたれかかり、そのまま下の川の中に燃え落ちていった。不思議だったのは、そのローブの材質の所以だろうか、炎の色が普通の色とは違って、薄気味の悪い白味がかかったピンクとも紫ともつかない色を発していたことである。その最期は焼け崩れて闇に消える桃衣のようであった。

* * *

「おみごとでござんす!お嬢さん方、お見かけ以上でやすね。」

老紳士がふたりに賛辞を贈った。

「ええ、まあね。それにしてもあなたすごいじゃない!どうやってあんな召喚ができたの?姿形を私たちに似せた上で同時に三体なんて、びっくりだわ!」

「これを使ったんですよ!」そう言ってネクロマンサーはふたりにひとふりのワンドを見せた。

「これってもしかして。」

「はい、手に入ったんです、人為のロードクロサイト!初めて使うから、うまくできるか分かりませんでしたが、噂通りの法石です。私たちを助けてくれました。」

「へぇ~、ずいぶんと値が張りそうだけど、どうやって手に入れたの?」

「内緒です。」そういってネクロマンサーは小さく舌を出した。

「ふーん、あなたって、お金持ちなのね。」

この子、こんな表情もするんだ。ウォーロックにとってそれはとても新鮮だった。つい先日知り合ったばかりの、彼女のそんな新しい一面を垣間見られて、素直にうれしかった。ネクロマンサーがなぜそうまで顔を真っ赤にしているのかはわからなかったが…。

「それじゃあ…」老紳士が口をはさんだ。

「よござんすでしょうか?我々の取引を再開しようじゃあありやせんか?」

「そうね。丁度いい具合にあそこに姿を隠せるくらいの木戸があるわ。私たちはそこでこの子を着かえさせるから、先に指輪とコートを渡してちょうだい。」

「よござんす。」そう言うと老紳士はその指から『アッキーナの瞳』を外してウォーロックに渡した。

「私めの方もお忘れなく。楽しみにしてやすんで。」その顔が助平そうに笑った。

「わかってるわよ。さぁ、行きましょ。」ウォーロックが促すとネクロマンサーは首を振った。

「大丈夫です。一人でできますから。」

そう言うと男からコートを受け取って、彼女は木戸の裏に身を隠した。するすると着衣をとく乾いた音が聞こえる。男はその音がたまらないというふうに聞き入っている。どうにも気持ちのいいものではない。

そのとき、ふと手元に視線を移すと、ウォーロックは『アッキーナの瞳』の中に何かの像を見た気がした。なんだろう?そこには天使のような姿をしたウォーロック自身らしき姿と、プラチナブロンドの美しい長髪に透きとおる空色の瞳をたたえた者の姿が一瞬映し出されたが、それはたちまちに解像度を失って霧消した。しかしウォーロックは、さしてそれを気にもしなかった。

ほどなくして、コートをしっかりと着込み、両手に看護学部の制服を抱えたネクロマンサーが木戸の裏から姿を現した。

「どうぞ。」そっとそれを男の前に差し出した。

老紳士はこれぞ至福というような、ぞっとする表情を浮かべて、両手でうやうやしくそれを受け取った。心なしかその息遣いは荒い。

「ありがとうございやす。それじゃあ、私めはこれで。今夜は実にいい取引ができやした。その上、素晴らしいショーまでお目にかけて頂いて、大満足でさぁ。」そういうと踵を返し、その狭い橋を渡って夜の帳の中にそのいやらしい姿を消していった。心なしか、黒づくめが川に焼け落ちたあたりで、歩みをわずかに遅めたような気もしたが、そんなことはもはやどうでもよい。あの貴婦人からの依頼を見事にやりおおしたのだ!ウォーロックの心は、興奮と満足で満たされていた。ネクロマンサーもその小さな体に合わない大ぶりのコートの中で、笑顔を浮かべている。

「さぁ、私たちも帰りましょう。」

「そうですね。」

「こんな時間だし、いろいろ気を付けないとね。」

「はい。」

そんな言葉を交わしながら、ふたりもまた漆黒の闇の中に溶けていった。

夏の夜空を満点の星々が彩っている。月あかりがない分、星々の輝きは増しているように見えた。様々の星座が、漆黒のキャンバスを縦横無尽に彩っている。川面からは流水の香りが漂う。星座群の瞬きは、ふたりの初陣を祝福しているかのようでもあった。真夏の夜が更けていく。

* * *

後日アーカムを訪れたふたりから『アッキーナの瞳』は無事に返還された。そのとき偶然に居合わせていた例の貴婦人は、少女アッキーナとともに大いにふたりを歓待しては、たくさんの古い魔法のお菓子をお土産に持たせたりした。

彼女たちが店を去った後、アーカムを急な静けさが襲う。

少女は奥の戸棚でなにかごそごそとやっている。

「やっぱり、狙ってきたわね。」

「はい。ガブリエルと聞くと見境いないようです。」

「困ったことになりそうだわ…。」

ふぅ、と一息つくと、貴婦人はそっとささやいた。

「とにかくも、ご苦労だったわね、アッキーナ。」

「いえ。」少女はその小さな頭をふるふると横に振る。

「でも、それを着るのは、女の子の時だけにしなさいね。」

「はい。」

そういうと、アッキーナは何かをしまった戸棚の扉を、その小さな手で静かに閉めた。アーカムに神秘の静けさが戻っていく。

第2章

第1節『赤い瞳の苦労人』

「ったくよぅ!ふざけんな!」

そういうと、少女はその年齢の割に随分と年季の入った『輻輳の手指』を乱暴にロッカーにぶちつけた。

「おもしろくねぇ。」

「あら、今日も朝から口が悪いわね。」

「うっせぇよ。」

「また、例の銀髪女?」

「そうだよ。ったく、おんなじ6年なのにどうしてこうも違うんだ!?ちくしょうめ。」

「だってさ、あちらはご貴族様の天才ご令嬢だもの。自称たたき上げのへっぽこウィザードとは格が違うのよ。」

「わーってるよ。でも悔しいじゃねぇか。なんでいつもこうなるんだよ!リズ、あんただってそう思うだろ?」

リズと呼ばれた少女は、また始まったというような顔をして言う。

「だってさ、相手はあんたがひょろひょろした火の玉をなんとかかんとかひとつ作り出す間に、10も20も氷塊を繰り出してくるんだから。どう逆立ちしたって勝てるわけないじゃない?」

「そりゃそうだけどよ。同い年だぜ?才能ってのはそんなに大事なのかよ。それがなきゃ駄目ってんなら、努力なんて意味ねぇじゃねぇか…。」その語気が少し威勢を失う。

「だから、才能っていうんじゃない?」リズはいたずらっぽくそういった。

「そうだけどよ…。ったく、やってらんねぇよ。」

若き金髪のウィザードはすっかり消沈してしまった。

「そんなに悲観することないんじゃない?」リズは慰めるように言った。

「ウィザード科の中じゃ、あんただって名うてなんだし。なんせ、前期課程の段階で『輻輳の手指』の着装を許されたのはあんただけなんだから。その努力は十分実ってると言えるんじゃない?」

「つまんねぇ…。」

そう言ってうなだれると、ベンチから立ち上がって制服に着替え始めた。

ウィザードは魔法を使える術士である。だから魔術師と呼ばれる訳だ。しかし、生まれながらにして魔法の素質に恵まれているウォーロックや、代々の遺伝によって破格の素質を最初から受け継いでいるソーサラーに比べれば、その生来の素養は比べようもなく乏しい。だから、魔法の模擬戦や競技大会では、いつも臍を噛まされる。特に、年若く、まだその努力が十分に結実しない初等科の時期においてはなおさら彼女たちとの素養の差は際立ち、人知れず劣等感に苛まれることが多い。

その実、随分な悪態をついていたこの少女は、今年のウィザード科では、飛びぬけた能力を発揮していた。生まれもった魔法的素養はほとんど皆無だったが、アカデミーはその努力と成果を十分に評価していた。初等科の前期課程では、普通ウィザードには『保護の手袋』と呼ばれる魔力暴発から手指を守る基礎的な装具の着用しか許されないが、彼女はその時点で既に『輻輳の手指』と呼ばれる、魔法力の強化に資する手袋の着用を許されていた。それは、その努力と成果がその年齢にして並々ならぬことを示す証でもあった。

彼女たちは今、来月開催される『全学魔法模擬戦大会』に向けた練習に励んでいた。それは各学年ごとのウォーロック、ウィザード、ソーサラー、ネクロマンサーがクラスごとにチームを組んで、魔法の模擬戦を繰り広げるというもので、異国で言うところの体育祭に相当する、全学を挙げた一大イベントだ。普段の勉学と教練の成果を遺憾なく発揮できるその場に、自分の将来と可能性をかける学徒は多い。事実その大会には各種職能ギルドのスカウトが多く観戦に来ており、その目に留まった者はギルドから職の斡旋を直々に受けることができる。また特に優秀な者は、アカデミー固有の自警団である『アカデミー治安維持部隊』へのスカウトを受けることすらある。それは、経済的に条件がよいというのみならず、学内における一種のステータスであり、一部の者にとっては、若く未熟な自尊心を満たすための重要な事柄であった。

そこに向けた朝練習の後に、先ほどのやりとりは繰り広げられていた。この時期、その大会に代表選手として出場する学徒たちは、午前講義の前と、午後講義の後に、懸命に練習に励み、美しい汗を流す。彼女もまたその中の一人であった。

着替えを終えると、その若きウィザードは憮然とした表情で、ひょいと学生かばんをひっかけ、更衣室を出ようとした。

「ちょっとまった。」呼び止める声がする。

「あぁ?」

「今朝の努力賞よ。あげるわ。」

リズが水薬の瓶を差し出した。

「お、『怪物栄養』じゃねえか?いいのかよ?」

「あなたは私たちの希望だもの。これからも頑張ってもらわなきゃね。それを飲んで、そのしょげた顔をなおしてちょうだいな。」

リズは屈託ない笑顔をウィザードに向けた。

『怪物栄養』というのは、今若者たちに人気の、いうなればエナジードリンクである。それなりに値の張る品で、そんなものをポンとよこしてくれるリズは随分と気前が良い。その気遣いがやさぐれをほぐしてくれる。

「なんだよ…。」少女少し気恥しい表情をのぞかせた。

「サンキュな。」

そう言ってその若きウィザードは更衣室を後にした。

晩夏の太陽が朝からギラギラと照り付けている。もうすぐ9月に入るが、まだまだ残暑どころか酷暑である。厳しい練習は激しく彼女たちの体力と魔力を奪うが、それはまた、優れた魔法使いとなるために必要な、重要な教練のひとつでもあった。太陽はますますその高度を上げていく。遠くで予鈴が鳴り響いていた。午前の講義が始まる。

朝の練習に臨んでいた魔法使いたちは次々と更衣室を後にし、各々が所属する教室棟へと足早に歩みを進めていった。今日も一日が始まる。

* * *

教室についたころには、若きウィザードはもうへとへとであった。リズからもらった『怪物栄養』は、喉の渇きを満たすには十分であったが、その触れ込み通り怪物となるには少々物足りないものであった。

午前講義の開始を告げる本鈴が教室内に鳴り響く。本来ならここからが学業の本番であるが、極度の疲労と眠気が彼女を襲った。持ち前の真面目さで必死に目をこするが、その美しい茜色の瞳の中では銀の砂が耐えようもなく舞っていた。

「寝るわけにはいかねぇ。」ウィザードは必死に耐えている。

「今日の魔法要素理論の講義には、あのくそ銀髪に一泡付加すヒントが絶対ある筈なんだ。ちゃんと聞いておかないとまた今朝の二の舞になる。」彼女は、唇をかみしめ太ももに爪を立てる。しかし疲労感と眠気は容赦なくその小さな体を襲ってきた。

気が付くと午前講義の1コマ目が終わっていた。

「やっちまった…。」深い反省がウィザードの胸を締め付ける。

こういうと、彼女の努力なるものが所詮まやかしに聞こえるかもしれないだろう。しかし、それは無理からぬことでもあるのだ。全学魔法模擬戦大会においては、その代表選手に選抜されるだけで随分とハードルが高い。そのためには過酷なトレーニングと魔法力の強化が求められる。彼女たちはそれを朝晩欠かさずずっとやっているのだ。今朝方のように、ソーサラー科の手練れにコテンパンにされることも少なくない。年若いウィザードにとって、基本術式の『火の玉:Fire Ball』を行使するのは精神的にも肉体的にもまだまだ負担が大きい。それに対して、ソーサラーが得意とする『氷礫:Ice Balls』の術式はその威力と効果に不相応に、初等術式に属しており、その優れた遺伝的魔法力の優位を活かしてソーサラーは余裕綽々でその術式から存分に力を引き出して襲い掛かってくる。リズの、勝てるはずがないというのは現実的に正鵠を射ていた。実際のところ、初等術式にろくな対抗手段をもたないウィザードが同じ学年のソーサラーとある程度渡り合えるだけでも大したものなのである。それは、才能というものの生来の優位性を嫌というほどに思い知らせるものであった。担当教授が不覚にも居眠りをしてしまったウィザードを叱責して起こさないのは、そうした彼女たちの悲哀と現実をよく知っているからである。

「まだ、2限がある。1限目のやつは今晩やりなおしだ!」

そう言って居住まいを正すと、リズのくれた『怪物栄養』の残りを一気に飲み干した。もう銀の砂は舞わない。二限目の彼女は魔法書と黒板にかぶりつくようにして、聞こえてくる教授の言葉を一言たりとも漏らすまいという勢いでノートに書きなぐっていった。その並外れた集中力は時間の流れをも歪めるのか、2限目の修了を告げる鐘はあっというまにそこに鳴り響いた。

「よし!」2限目は満足だった。

「火の玉だけがウィザードじゃねぇんだよ。あいつをとっちめるには、別の工夫がいる。あのうっとうしい氷の玉の生成をさせる時間を与えないことがきっと鍵になる筈なんだ。そのための術式がきっとどこかにある。」そうつぶやいて、席を立つとウィザードは食堂の方へ駆けて行った。

ウィザード科の教室棟から食堂に向かう小高い丘を駆け抜ける途中で見たくない顔に遭遇した。くそ銀髪の舎弟野郎だ。くそ銀髪も嫌いだが、あいつには実力がある。その一方でこの舎弟野郎はくそ銀髪の威を笠に着て、ウィザード科を見下しているだけのどうにもいけ好かない最低野郎だ。

「今朝もお嬢にコテンパンにされたらしいじゃない?」

「だからなんだよ?」

「あんたら劣等種が、お嬢に挑むなんて、むりむりかたつむりだってまだわからないの?」余裕をかます嫌な物言いだ。バカにしやがって。

「うっせえな。なんならここで相手になってやろうか!?」

「馬鹿言わないでよ。私はこう見えて理想家の平和主義者なのよ。ウィザードなんか相手にしたって、ロッドが痛むだけだわ。お断りよ。」

むかつく野郎だ。初等部の癖に生意気にロッドなんか使いやがって。

「てめぇがすげえんじゃなくて、親が金持ちなだけだろうが!」

「そうよ。私のお父様は魔法省の高官だもの。だからさっきも言ったじゃない?私たち純血魔導士と、あんたら劣等種じゃ所詮釣り合わないのよ。正直、あんたがお嬢に食い下がってくるの、私たちのチームにとっちゃ迷惑なのよね?わかんないかしら?お嬢と私たちは、今年、ソーサラーギルドのスカウトを本気で狙ってるのよ。初等科の段階でスカウトを受ければ、ソーサラー科全体の大きな名誉なの。そのために私たちにはしなきゃならないことが山ほどあるってわけ。あんたに付き合ってる暇は正直全然ないのよ。だから、これ以上お嬢に絡むのはやめてくれる?」

高圧的でいちいち鼻につく物言いだ。

「それはあたしの勝手だろうが!。今に見てろよ。今年の大会では、このあたしがあんたの大好きなそのくそお嬢に泣きべそかかしてやるからな!」

「負け惜しみを。まあいいわ。これ以上は時間の無駄だし、さっさと行ってちょうだい。」

「あたしに、くそ銀髪にかかわるなというなら、てめぇこそリズをいじるのをやめやがれ。」

この女は今の調子でリズのことを見下して罵倒してくる。いわゆるいじめだ。こいつの取り巻きも一緒になってやりやがる。今のところ暴力や過激な行動には出ないが、そのやり方は陰険で汚い。リズはあんな感じだから気にする様子をみせないが、正直胸糞が悪い。そう思いながら、ウィザードは食堂に駆けていった。

「ふん、劣等種が。」舎弟野郎と呼ばれた少女は吐き捨てるようにその背後を見送った。

昼の太陽は相変わらずぎらぎらとアカデミーの敷地全体に照り付けている。その酷暑は若いウィザードの小さな自尊心を徹底的に焼き尽くすかのようであった。

「くだらねぇ。」

ひとことだけ呟いて、ウィザードは食堂の中に消えていった。束の間の休息である。また午後からは講義が始まり、その後には過酷な教練が待っている。憔悴している暇はない。とにかくやるしかないのだ。彼女は自分に強く言い聞かせていた。

太陽がほんのわずかに西に傾く。

* * *

午前2コマ目に続いて、午後の講義は充実していた。引き続き魔法要素学の講義だったが、なにも自分の主たる加護大天使に属する要素だけをバカ真面目にやることだけが能じゃないことがわかった。

ウィザードを加護するのは火と光のエレメント(要素)を司る大天使長ミカエルだが、それは極めて厳格な天使で、努力を重ねて十分に力が実るまであえて庇護者に強力な力を与えない厳粛さをもっている。それ故に、基本術式の『火の玉:Fire Ball』でさえ、ソーサラーの初等術式である格下の『氷礫:Ice Balls』の術式に性能的には及ばないのだ。これはミカエルが課す一種の試練でもあった。

その上を修得しようと思えば、中等術式の『砲弾火球:Flaming Cannon Balls』になる。これが使えればいう事なしだが、初等科の学徒がそれを身に付けるのにはかなりの無理がある。修得の為に学ぶべきエレメントの領域が広く、仮に魔法の素養に恵まれていたとしても、講学上の理論的知識がそれに追いつかないのだ。ミカエルというのはこのように少々厳格過ぎてやっかいな側面をもっている。だからウィザード科では中退者が耐えない。みんな嫌気が差すわけだ。

しかし、諦めていたのでは、あのくそ銀髪にほえ面かかすことはできない。何としても別の方法を模索する必要がある。それで気づいたのが、専攻大天使のエレメント以外の領域まで勉学の幅を広げることであった。ソーサラーと同じウリエルを選択したのでは、相対するミカエルの力が弱まってしまい、結局はこっちが不利になる。天才相手に同じ土俵で遣り合うなんて無茶が過ぎる。だから、それ以外の選択が必要だ。ガブリエルは強い力を寛容に与えてくれる慈悲の大天使として知られているが、回復・治療と召喚に特化したその特性はベクトルが違いすぎて応用の仕方が分からない。それなら、時間と空間、閃光と雷を司るラファエルはどうか?時間と空間はウォーロックでも中等部に入ってからだから、初等部のウィザードは門前払いだが、閃光と雷なら火と光とは相性がいい。

「これだ!」ウィザードはうっかり講義中に声を挙げそうになったのを必死に飲み込んだ。でもやれる。ラファエルの領域には天候に関するものもあるから、上手くやればあのむかつくくそ銀髪を炎の雨でちりちりにしてやることだってできるかもしれない。自慢の銀髪をそんなにされたら大べそ必至だ。そんなことを考えながら講義に没頭していった。

魔法要素学は嫌う学生が多い退屈な理論講義だが、野望に燃えるウィザードにとっては、それはまさに宝の山に見えていた。

そんな具合で、午後の講義はあっという間に2コマとも終わった。実に得るものの多い講義だった。満足の表情を携えてウィザードはいそいそと教室を後にした。今日の日程はまだ終わらない。今度は大会に向けた準備をチームのメンバーとしなければならない。

午後講義後の自主教練というのは、異国で言うところの部活動のようなものであるが、それは肉体的、魔法的教練だけに限ったものではない。朝の教練では、身体が元気なうちに肉体と魔法を鍛えるが、午後には魔法学理論を仲間と一緒に深めることに費やされることも多い。その日の午後教練もそれが予定されていた。

午後教練のための教室に移動すると、もうリズたちの姿があった。

「やあ、午前中はお疲れだったね。あれじゃあ怪物にはなれなかったかな?」そう言ってリズが笑う。

「1コマ目は不覚をとったけど、2コマ目はあんたのおかげでばっちりだったぜ!」そう言って席に着くとリズが隣に腰を下ろした。

「また、夜中にひとりでせっせと復習するつもりなんでしょ?」

そういうと、リズは午前中1コマ目のノートの写しを差し出してきた。

「なんだよ?」

「まあまあ。今朝も言ったけど、あんたは私たちの大切な希望だからね。その希望をサポートするのも私たちの務めってわけよ。」

そう言うと、リズはウィザードが不覚にも眠ってしまっていた間に進められた講義の内容を丁寧に教えてくれた。それでウィザードは、夜更かしから解放されるのである。

「どう、だいじょうぶ?」

一通りの説明を終えたリズがウィザードに問う。

「ああ、ありがとな。本当に助かったよ。」

「どういたしまして。」

リズが解説を始めてくれてから、かれこれ1時間半が過ぎていた。陽が大きく傾き、オレンジ色の光線が教室に幾本も走っている。

「どうよ、今日はこれくらいで。あんたにとっては休むのも大切な仕事よ。」

リズは優しい。こうした配慮はなかなかできるものではない。こいつは看護科向きなんじゃないか?ウィザードはそんなことを考えた。

「そうだな。たまには少しばかり早く帰るか?」

「そうしましょ。」

そういうと、ふたりは他のメンバーに別れを告げて、教室を先に出た。

「ごめんね、お先に。」

周りも、ウィザードの人並みならぬ努力は承知である。咎める者は誰もいない。

「また明日ね。明日こそ、あの銀髪女の鼻っ柱をへし折ってよね!」そんな声も聞こえる。

「ああ、任しとけ!」

ふたりが教室棟を抜けて寮棟に向かう道に出た時には、太陽は一層傾き、ふたりの前に長い影を落していた。

「あんまり無理は駄目よ。」そう語り掛けるリズに、

「リズたちが、みんながいるからね。大丈夫さ。」そう返して石畳を歩いていく。

ふたりの影は西日を受けて一層長くなる。角を曲がって寮棟にたどり着いた。

「じゃあ、私はこっちだから。」

リズはそう言って自室のある方向に向きを変える。

「ああ、また明日な。」

そういってふたりは別れた。

晩夏の暑さはこの時間になっても一向に衰えることを知らないようだ。あたりは蒸しかえり、石畳には陽炎が立っている。まだまだ秋は遠い。西の空に、ひとつ、ふたつと星の輝きが見えた。その星々が浮かぶ赤い空を濃紺の夜が塗り替えていく。それによって、星は一層の輝きを得る。その瞬きは、何を示すのだろうか?運命はよく星にたとえられる。「星の下に生まれる」とはよく言われる言葉だ。すぐれた星の下に生まれた者だけしか、すぐれた人生を歩むことはできないのか?そんなことはないはずだ。そう自分にきっといいきかせて、ウィザードは自室の中に消えていった。

夜の帳がますます降りてくる。生暖かい風が、寮棟の前の芝生を揺らしてていた。大会の日にまた一つ近づいていく。

第2節『銀髪の天才ソーサラー』

やれやれ、毎日毎日飽きないものだ。

今日もウィザード科のあの子は私に喧嘩を売ってきた。私ってそんなに嫌な女かしら?あの子に恨まれる心当たりなんてとんとないんだけど…。

更衣室の鏡を覗き込みながら、銀髪のソーサラーはひとりそんなことを考えていた。

だいたい、喧嘩するにしてもああもワンパターンだとやりようがないのよね。基本術式の『火の玉:Fire Ball』は確かに初等術式である『氷礫:Ice Balls』より上位の術式だけど、模擬戦で重要なのはスピードと手数、威力は二の次なのよね。輻輳して繰り出される彼女の火の玉のひとつひとつは重いけれど、生成速度の遅さと手数の少なさは致命的だわ。その間に私はいくつも氷礫を彼女に向かって繰り出すことができる。そのうち彼女は詠唱もままならなくなるわ。要するにやりようなのよ。それさえ分かれば、結構いい線行ってるのに、残念だわ。

でも、こう毎日だとさすがに困るわね。特にハンナたちがイライラしているのが気になる。あの子たちもひとりひとりはそんなに悪い子じゃないんだけど、集団になると嵌めを外しがちになるから正直ちょっと心配だ。ウィザード科のあの子が、私たちの練習に水を差しているのは事実だけど、それくらいのことで揺らぐようなら、それはむしろ私たちの方の実力が足りないというだけのことだ。少々の雑音はものともしないで、臨機応変に対応できるチームワークと集中力がなければ中等部の上級生は相手にできない。ハンナたちにもそれがわかるといいんだけど、まぁ、彼女たちには彼女たちの考えがあるだろうから、言っても仕方がないわね。一度あの子とはゆっくり話してみたい気もするけど、相手があの剣幕じゃ無理かしらね…。

そんなことを考えているところにハンナとその取り巻きたちが連れ立って更衣室に入ってきた。室内は一気ににぎやかになる。

「さすがお嬢ね、今朝もあの金髪バカはコテンパンよ!」

ハンナがあけすけに言う。まぁ、喧嘩に勝ったのは事実だ。

「私たちには、劣等種のウィザードを相手にしている暇はないって、昨日もあいつに言ってやったのに全然懲りてないんだから、こっちが参っちゃうわ。まったくバカの相手は疲れるわね。」

そんなことがあったのか…。あまりエスカレートしなければいいが。一抹の不安が脳裏をよぎる。私とあの子の喧嘩くらいは大したことではない。喧嘩といっても公式のルールにのっとった模擬戦をやっているだけだし、第一お互いに選手権を持つのだから、練習試合を申し込む権利も受ける権利もある。私はただ、彼女の挑戦を受けているだけで他意はない。

でも、ハンナたちの敵愾心には、時々、私でもちょっと怖くなるものがある。特にハンナたちが、あのウィザードの親友なのだろうか、いつも一緒にいる女の子に執拗に手を出しているのは前々から気がかりで仕方がなかった。今のところはただの言葉の応酬だけで、大事には至っていないし、相手も差して気にしていないようだけど、この大事な時期にエスカレートされると、私としては正直そっちの方が困る。

「ねぇ、お嬢。いい加減あいつらいっぺん分からせてやった方がいいかもね。」ハンナが言う。

「馬鹿なことはやめてよね。厄介事はごめんよ。第一、同学年のウィザード科なんて相手にもならないわ。今朝も見たでしょ?目標はもっと上に置かないと。同じウィザード相手なら中等部の上級生を相手にするくらいじゃないといけないわ。そうでしょ?」

「やっぱりお嬢ね!考えてることが違う。大丈夫、お嬢の快進撃の邪魔は誰にもさせないわ。今年こそ、ソーサラー科初等部の選手権チームは、その実力をギルドに見せつけてスカウト獲得よ!」

「おー!」だの「やー!」だのいう威勢のいい声が更衣室中にこだまする。私は正直そんなことには興味はない。まあそう言いきってしまうと嘘になるが、ハンナたちが考えているような壮大な野心は私にはないし、他人を見下して軽んじるというのも本当は好きじゃない。誰しもにそれぞれの事情があり、みな自分が置かれた場所で一生懸命にやっている。私だってそう。『貴族のご令嬢』なんてもてはやされてはいるけれど、現実はそんなにいいものではない。血統、伝統、格式、戒律、あれはだめ、これはだめ、あれをしろ、これをしろ、正直うんざりだ。本当のことをいうと、貴族の『お嬢』じゃなくて、ひとりの人間として向き合ってくれる友人が私は欲しい。もし今、我が家が没落して、名声を失えば、私がどんなにソーサラーとして優れていたって、ここにいるみんなは一人残らず私を見限るだろう。それは分かっているんだ。はぁ…。

「どうしたのお嬢?浮かない顔して。」

「別に、どうということはないのよ。気にしないで。」

「やっぱりあいつね。あいつのしつこさにうんざりしてるんでしょ。わかるわ。私たちに任せておいてよ。お嬢の邪魔は金輪際させないわよ。」

「大丈夫、そんなんじゃないわ。」

午前の講義の予鈴が聞こえてくる。

「急がなきゃ遅刻よ。」

チームリーダーとして、みなを急かす。

「遅刻者は特別訓練メニューをこなしてもらうからそのつもりでね。」

「お嬢にはかなわないわね。」

そんなことを口々に言いながら蜘蛛の子を散らすようにみな更衣室をあとにした。さあ、私も急ごう。

* * *

その日のお昼のことだった。食堂わきの少し開けた場所に私たちの選手権チームの面々とハンナの取り巻きが一堂に会しているのを見た。彼女たちは何事かを計画しているような様子だったが、私に声がかかっていないということは、私が気にすることではないということなのだろう。しかし、10人余りも集めていったい何をしようというのだろうか?今朝、去り際にハンナがいった言葉が急に思い出される。「金輪際邪魔はさせない」とは、いったいどうするつもりなのだろうか?本人には昨日直接伝えたが効果がなかったと言っていた。まさか…。いや、いくらなんでも彼女たちだってそんなに短慮ではない。ましてや大会を一か月後に控えたこの時期に集団で問題なんて起こせば、選手権それ自体に影響することは分かっているはずだ。そう自分に言い聞かせるようにして私はその場を去った。まさか、その判断が致命的な後悔をもたらすことになるとは、その時はまだ知る由もなかった…。

* * *

「おら、てめぇ、なめてんじゃねえぞ!」

ただごととは思えぬ怒号が、普段から人影のない研究棟の裏に響く。時刻は夕方5時を回ったころだ。陽は傾斜を強め、オレンジ色の光がぐるりと何かを取り囲む10人余りの人だかりを照らしていた。

「わかってんのか?あいつのせいで、お嬢も私らもずいぶん迷惑してんだよ。」

その一団に取り囲まれて、ひとりの少女がうずくまっている。ひどい暴力を受けたようだ、顔は痛みに歪み目からは涙がこぼれている。

「そのくらいでいいんじゃない。劣等種だけど、死なれても困るし。」そう言ったのはハンナだった。彼女は一団から少し距離をおいたところで一部始終を見物していた。どうやら彼女たちは放課後にリズをここに呼び出し、集団で暴行を働いたようだ。ついに一線を越えてしまった。

ハンナはリズに近づくと、片手で彼女の髪の毛の生え際を雑に握り、ぐいとその顔を持ち上げた。

「あの金髪もとんだバカよね。まあ、そんなの最初からわかってたけど。これだから劣等種は嫌いなのよ。」心底からの嫌悪を向ける。

「昨日のこの私の忠告をちゃんと聞いてれば、かわいそうなあんたはこんな目に合わずに済んだのにね。恨むならあいつを恨んでね。私を無視する方が悪いのよ。」

そう言うとハンナは手荒にリズの身体を振り払った。

「劣等種の分際で貴族にたてつくなんて、反吐が出るわ。悔しかったら何かやってみなさいよ、この劣等種!」

ハンナの言葉はどんどんエスカレートする。周りの取り巻きの中にも、その態度に動揺を見せる者が出るほどだ。

「なにもできないでしょ?劣等種だものね。それがあなたたちの運命なのよ。才能も素質もないくせに、私たちと同じ魔法使いですって!冗談じゃないわ。乞食と一緒にされちゃ迷惑なのよ。」

ハンナの心はどうしてこうまで歪んでいるのか?その見下し方には憎しみというより一種の狂気が宿っているようにすら思えた。

「悔しいでしょ?悔しいなんて高尚な感情が劣等種にあるのか知らないけど、あはは。」

ハンナは高らかに笑う。その瞳の色は尋常でない色と輝きをたたえていた。

「ねぇ、いつまでもはいつくばっているのってどんな気持ち?私たち貴族には永遠に分からないのよ。教えてくれないかしら。あははははは。」

その罵倒と侮辱は留まるところを知らない。

「そんなかわいそうなあなたにね。いいものをあげるわ。このハンナがあなたに力というものを教えてあげる。」

そう言うとハンナはリズの前にしゃがみこんだ。

「これはクリスタル・スカルという禁忌の魔法具よ。冥府の力を直接取り込むことができる代物でね。あなた方劣等種はもともとが空っぽだから、きっとたくさん取り込めるわよ。そしたらちょっとは強くなれるんじゃないかしら。どう?試してみる?」

ハンナはリズにその魔法具を見せつける。

「どう、これが力よ。私たちとあんたら劣等種を隔てる絶対の壁。でもこれがあればあなたも私たちに近づくことができるかもよ?」

不気味な表情でリズに迫る。全身に走る痛みでリズは答えることができない。

「ふん、やっぱり劣等種ね。何も言えないなんて全くの屑だわ。いいわ。ここに置いておいてあげる。使う使わないはあんたの勝手だけど、私たちにも我慢の限度ってのがあるのは覚えておいてね。もし、あの金髪バカがまたお嬢を煩わせたら、今度あいつの番だからね。次は半殺しでは済まないかもよ。」リズがキッとハンナの顔を見据える。

「なによ、まだ足りないの?まあ、あんたをこれ以上痛めつけてもしょうがないから、自分に何かできると少しでも思うんなら、それを使って私たちを止めてみることね。」そういうとハンナは立ち上がって一団を見た。

「帰るわよ。」

その言葉につき従って一団はその場を去っていった。

すっかり陽が落ちていた。その陰りの中に、リズと魔法具だけが残されている。初秋を思わせる少し乾いた風がその場を吹き抜けた。リズは倒れ込んだまま、唇を固く噛み締め、目から大粒の涙をこぼして泣いていた。唇には痛々しく血が滲む。

更にあたりは暗くなる。やがてリズは痛みに耐えながら、その魔法具を右手に握りしめて立ち上がった。その姿はハンナたちの仕打ちの凄惨さをありありと物語っていた。

彼女は寮棟の方へ向かって痛む足をゆっくりと引きずり始めた。

幾分か、夜空が高くなっているように見える。涙のしずくのように、星々と星座の瞬きが宵闇の虚空を彩っていた。

* * *

翌朝のウィザード科の更衣室である。

今日も朝の練習がこれから始まろうとしていた。そこに一人の少女が駆け込んでくる。

「ねぇ、聞いた!?」

「朝からうるせぇな、なんだよ?」

「あいつら、ついにやりやがったわ!」

「やったって何を?」

「あんた本物のバカなの?この時間にリズがいないのを何とも思わないわけ?」

「それって…、まさか!!」

「そう、そのまさかよ。あいつら昨日、研究棟の裏でリズをリンチしやがった。」

「なんだと!?ちくしょう、許せねぇ!」

そういうが早いか、ウィザードは更衣室を飛び出て、ウィザード科の練習フィールドに向かって一目散に駆けて行った。あたしが気に入らねえなら、あたしに言えばいい、なんでリズを。ゆるせねぇ!怒りがこみあげてくる。前後の見境など、もはや考えられる状態ではなかった。

階段を駆け上がると、ソーサラー科のフィールドが視界に開けてきた。

「くそ銀髪、出てきやがれ!」

そのソーサラーは、フィールドの一角で、朝の教練に備えて準備運動をしていた。

「また、あなたなの?今日はまたずいぶんな剣幕ね。」

「すかしてんじゃねえぞ、この野郎!てめぇ、よくもやりやがったな!あのクソ舎弟を使ってリズに手を出すなんて、きたねぇんだよ!」

それを聞いてソーサラーはハッとする。俄かに昨日の昼の光景が脳裏によみがえった。

「まさか…。」

「まさかも、さかさもあるか!リズの仇だ、覚悟しやがれ。」

「お願いよ、ちょっとまって。少し落ち着いてちょうだい。」

「おちつけだぁ?てめぇ、ふざけてんのか!?」

「とにかくお願いよ。」

その騒動を聞きつけてソーサラー科の選手権メンバーたちが集まってくる。もちろんそこには首謀者のハンナもいた。

「なによ、コイツ。あれだけやってもまだ懲りてないの?」

その声の方向をウィザードはにらみつける。

「てめぇ、よくもリズをやりやがったな!ぶっ殺してやる!」

「なによ、劣等種の分際でまたしても私の忠告を無視するつもりなのね。許せないわ。そっちこそ覚悟しなさい!」

「しゃしゃあと、冗談抜きで容赦しねぇ!」

いよいよふたりがやりあおうかというところで、大きな声がこだました。

「お願いよ、やめなさい!!」

声の主はソーサラーだった。その美しい姿のどこからそんな声が出るのか、その場に居合わせた者がみな一様に同じ驚きを隠せないでいる。

「ハンナ、どういうこと?」

「だから、こいつが毎日毎日お嬢の邪魔をしないように…。」

パァン!!!

乾いた音が辺り一面に響いた。

「お嬢、何を!?」身体を横たえ、左の頬に手を置いて、ハンナは目に涙をにじませている。ソーサラーが思い切りその頬をはったのだ。

「誰がそんなことを頼んだの?」

「だから、こいつが…」

「誰が一体そんなことを頼んだのよ!」

先ほどと同じ大きな声が響き渡る。

「ご、ごめん。」ハンナがしおらしい声を絞り出す。

「謝ってすむことじゃないわ。ハンナ、あなたは自分のしたことがわかってるの?」

「っつ!」それ以降、ハンナは口を利かなかった。

ソーサラーはウィザードの方に向きを変えると、静かに膝まづいた。

「謝って済むことでないことはよくわかっています。」その声が震える。

「でも今の私にはこうすることしかできません。実は、私にはハンナたちの非道に気付く機会がありました。でも、それを見過ごしてしまったのは私の落ち度です。結果的には全部私の責任です。ほんとうにごめんなさい。」

学年一とも言われる高貴な純血のソーサラーは、ウィザードの前に手をついて深々とその銀髪の頭を下げた。周りも、その光景が俄かには信じられないという面持ちで様子を見守っている。さすがのウィザードもすぐには言葉が出なかった。

「何だってんだよ、ちくしょう。」そうつぶやくのが精いっぱいだった。

「頭をあげてくれ。そこのクソ野郎の独断で、あんたが煽ったわけじゃないことだけはわかったよ。だからと言って、そのくそ野郎とはきっちり落とし前を付けるが、あんたにそうされたんじゃあきまりが悪すぎる。頼むよ、頭をあげてくれ。意地を張ったあたしも多分に悪かったんだ。謝るよ。」

そういうとウィザードはソーサラーのもとに膝まづきその手を取った。ソーサラーはそれに応じてゆっくりと頭を挙げる。

「本当に、ごめんなさい。あなたのお友達にはどうお詫びしていいか…。」

「それはいずれきっちりやってもらう。でも今はとりあえずわかった。」

そういうとウィザードはソーサラーの手を引いて立ち上がった。居住まいを正し、ソーサラーは威厳のある声で言った。

「本当にごめんなさい。ソーサラー科を代表して、正式にウィザード科のみなさんに謝罪します。お怒りはわかりますが、ソーサラー科の中の問題として、まずは私たち自身で今回の件を清算する機会を与えてください。お願いします。」

清水が岩にしみいるような、静かでいて威厳のある説得力を称えた物言いだった。だれもそれに異論をさしはさむ者はなかった。むしろ昨日の件に加担したであろう面々は、身の置き所がないという表情で、バツが悪そうにしている。

予鈴が遠くで鳴り響く。

「お前たちそこで何をしている!予鈴は鳴ったぞ。さっさと教室に行かんか!」見回りに来た指導教授が声を張り上げる。

ソーサラー科の面々は、それぞれの午前の教室に、ウィザードも自分の教室に向かわざるを得なかった。その日の朝の騒動はそうしていったん幕が切れたのであった。それから…。

* * *

放課後、教練用の教室に向かうとそこにはリズがいた。他の仲間も彼女を囲っている。

「遅刻よ。」リズがいつものいたずらっぽさで言った。

「大丈夫なのかよ?」

「あたりまえでしょ。あれくらいなんてことないわ。」

そうはいうものの、あちこちにばんそうこうをはり、あざをたくさん作っているその姿はあまりにも痛々しかった。

「リズ、すまねぇ。ほんとうにごめんよ。」

「なんであんたが謝るのよ。」

「だって、あたしがつまらない意地さえはらなきゃ、こんなことにはならなかったわけで。本当にすまなかった。」

「そんなのいいわよ。」リズはいつもの優しい笑顔を向けてくれた。

「ところで、あんたこれ要る?」

リズがクリスタル・スカルを片手に持ってウィザードに見せる。

「なんだよそれ?」

「なんでもね、理性と慈しみと引き換えにものすごく強力な魔法の力を冥府から授かることができる禁忌法具なんだって。『神秘の雲』で調べたらそう書いてあったわ。これがあればくそ銀髪にも勝てるんじゃない?」

「そんなのいらねぇよ。」

「そうよね。あんた、慈しみは最初からないからいいとして、その雀の涙ほどの理性をひきかえちゃったら、さしずめ火の魔法を使う猿だもんね!」

「うっせぇ。あたしが火だけじゃないってとこを今度みせてやるぜ。」

「へぇ、大した自身ね。」

「あたりまえだろ。あたしだってやるときゃやるぜ!」

「期待してるわ。」

理性と慈しみを奪うか…。この魔法世界には恐ろしい禁忌があるものだ。耐えがたい苦痛と屈辱に負けてあのときリズがそれを使わなくてよかったと、ウィザードは心底からそう思った。刹那、彼女はリズのその痛々しい身体を抱きしめていた。

「ちょっとやめてよ。私にそんな趣味ないんだから。」リズが笑う。

「あたしにだってねぇよ。なんていうか、チームワーク確認のスキンシップってやつさ。」

「そうね、ありがとう。」

そこにいあわせた仲間たちからあたたかい拍手が自然的に巻き起こる。

「おい、みんな。今度の大会はリズの弔い合戦だ!派手にやろうぜ!」

「ちょっと、勝手に殺さないでよね。」

教室全体があたたかい笑いにつつまれた。

時刻にすると、昨日の事件と丁度同じころだった。沈みゆく太陽も、涙のしずくのような輝きをたたえていた星々や星座も、同じ姿をていしている。しかし今日はその温かさがはっきりと違っていた。固定された環境、出自、運命、そうしたものに捕らわれていたとしても、人は自分の意思と可能性を自ら選び取ることができる。自然や運命はそれを入れるための器でしかない。器で中身が決まるわけではない。中身が器を彩るのだ。

教室のその談笑のあたたかさは、その夜遅くまでその熱を保っていた。

第3節『アーカムへ至る邂逅、そして』

私はなんて馬鹿なんだろう。気付く機会はいくらもあったというのに、そのすべてをことごとく見落としてしまった。ちがう、見落としたんじゃない。故意に見ようとしなかったんだ。今回のことの責任は全部私にある。ハンナが更衣室で不穏なことを口走った時、簡単に流すんじゃなくて、せめてもう少し彼女と言葉を重ねておくべきだった。あの小さな誤解さえ解いておけばこの事態は避けられたはずだ。また、あのお昼にしてもそうだ。ひとこと私が声をかけてさえいれば、彼女を傷つけることはなかっただろう。

そのことを考えると酷い心痛に襲われた。でも、チームのリーダーとして、この問題は私の手で決着をつけなければならない。少なくとも、ソーサラーの科の内側の問題だけでも、私自身が解決を導く必要がある。それが私の責任だ。

そう決意してソーサラー科の練習フィールドへと歩みを進めていた。そこに向かう階段に差し掛かった時、見知った人物が立っていた。

「よう。昨日は…。」ウィザードのあの子だ。

「こちらこそ。昨日は本当に…。」

「いや、それはもういいんだ。それよりあんたに見て欲しいものがある。」

何だろう?不思議に思っていると彼女はポケットから透明なガラスのようなものでできた、頭骨のオブジェクトを取り出した。

「あんた、これが何だかわかるか?」

「いえ、初めて見るものよ。何なの?」

「これは、あんたの舎弟が『力が欲しいなら使え』と言ってリズによこした、クリスタル・スカルっていう禁忌魔法具だそうだ。」

ソーサラーの顔に緊張が走る。

「で、こいつについて調べてみると、慈愛と理性と引き換えに冥府の魔法知識を使用者に授けるというトンデモない代物だった。」

まさか、ハンナがそんなことまで…。

「もしリズがこいつを使ってたらと思うと、あたしは怖くてたまらねえんだ。リズから力と引き換えにあのやさしさと理性を奪うなんて、考えたくもねえんだよ。それは人殺しと同じだぜ。」

全くその通りだ。胸が激しく痛む。

「だからあんたに頼みがある。今回のことは、あたしが勝手にムキになってあんたに挑戦したことがそもそもの原因だ。そのことについては本当にすまなかった。もう二度としねえよ。そのかわり、あんたたちも金輪際、こんな危ない真似はやめてくれ。」あの勝気がしおらしく首を垂れる。

「まったくあなたの言う通りよ。こちらこそ本当にごめんなさい。この問題はソーサラー科の側できちんと決着をつけるわ。」

「ありがてえ。で、もう一つ頼みがあるんだ。」

彼女はいよいよ深刻な面持ちになる。

「こんな危ねえもんを、なんであの女が持っていたのか気になって仕方がねえんだ。第一にこんなもんを持ってるなんてあいつ自身にも危険があるにちがいない。だから、コイツの出所と、あいつが持ってた理由をあんたに調べて欲しいんだ。」

「もっともね。でも、ごめんなさい。私はそうした禁忌や神秘についてはうといのよ。再発防止は私の責任で確実にやるけれど、その調査についてはどうしていいかわからないわ。」

「まあ、そうだよな。あたしにも見当もつかねぇ。」

ウィザードは言葉を続ける。

「それでだ。実はあたしらと同級にこういうめんどうな品物や厄介ごとについてやたらに詳しいウォーロックがいるって聞いたことがあるんだよ。」

その噂は私も知っている。

「で、今日の昼、そのウォーロックのところに行こうと思うんだが、あんたに一緒についてきてもらいてぇんだ。知っての通りあたしはこんな性格だろ?初めて話す相手に小難しいことをちゃんと説明できる自信がねぇんだ。だから、あんたに同行を頼みてぇ。」

「わかったわ。もとはと言えば私たちの側が引き起こしたことだし、ハンナの行動には私にも責任が大きいの。あなただけの問題じゃないわ。一緒に行きましょう。」

「ありがてぇ。ウォーロック科の教室は幸いあたしらウィザード科の隣だ。午前の講義が終わってからすぐに向かえば首尾よく捕まえられるだろう。そんなわけで、悪いけど、午前の講義がはけたらすぐウィザード科にきてくれねぇか?」

「もちろんよ。そのあと一緒に行きましょう。」

「すまねぇな。」

「そんな、誤るのはこちらの方よ。」

「よろしく頼むぜ。」

ウィザードの顔から緊張が解け、安堵の表情が広がる。

「じゃあ、私は行くわ。これからソーサラー科のメンバーと今回のことについてきちんと話して、それなりに責任のある結論を出すつもりよ。そのことについてはまた別の機会に話すわね。」

「わかったよ。よろしく頼む。」

そう言うと、ウィザードは踵を返し、自分たちの練習フィールドの方に向かっていった。私もしっかりしなければ、決意を新たにして、ソーサラーは階段を昇って行く。

まだ随分と暑いが、それでも幾分か吹き抜ける風の中に秋の装いを感じられるようになった、そんな日の朝だった。窓の外では、木々が青々と茂ったその枝をゆっくりと踊らせている。葉と枝の間をきらきらと光が揺蕩っていた。

* * *

午前の講義が終わった。さすがに今日ばかりは努力家を絵に描いたようなウィザードも、講義中気もそぞろであった。教室を出るとすでにソーサラーが彼女を待っていた。

「待たせてすまねぇ。」

「大丈夫、ウォーロック科の教室はすぐそこよ。さぁ、行きましょう。」

昼休憩の時間、あたりは騒然としていた。

ふたりがウォーロック科の教室にいままさに入ろうとしてしたとき、偶然にも件のウォーロックがそこから姿を現した。

「あの、すまねぇ。」ウィザードが声をかけると、ウォーロックは屈託なく言葉を返した。

「なにかしら?」

「突然ですまねぇんだが…。ああ、あたしはウィザード科の6年で、こいつはソーサラー科の同級なんだけど、あんたにこれを見て欲しいんだよ。」

そう言うとウィザードはポケットから例の禁忌具を取り出した。それを見たウォーロックは驚きを隠さなかった。

「まあ、クリスタル・スカルじゃない。そんな危ないものどこで手に入れたの?」

あたりだ!彼女ならきっとこれについて何かわかるにちがいない!

「実は…。」ふたりはここ数日の出来事について詳細な事情を彼女に伝えた。ウォーロックは難しそうな、心配そうな表情を浮かべている。

「事情は分かったわ。私にはそれがクリスタル・スカルであることはわかるけれど、その出所まではわからないわ。ただひとつ言えることは、アーカムから出たものではないということね。」

『アーカム』!!!ウィザードとソーサラーは顔を見合わせた。彼女はあのアーカムを知っているんだ。好奇と期待の色がふたりの特徴的な瞳に浮かんでいた。

「あんた、あのアーカムを知ってるのか?」ウィザードは驚きを隠さない。

「ええ、常連よ。」ウォーロックは冗談ぽく笑顔でそういった。

「これについて手掛かりを得る、何かいい方法はないかしら?」

ソーサラーが彼女に質問を振り向ける。

「そうね、さっきも言ったように、私自身が禁忌法具のことを全部把握している訳じゃないから、専門家に相談する必要があるわね。」

「そんな人がいるの?」

「もちろん!ただ、会うためにはアーカムに行く必要があるけどね。」

「頼むよ、あたしらをアーカムに連れて行ってくれねぇか?どうしてもコイツの出所を突き止めていろいろなんとかしてぇんだよ。」

「『いろいろなんとか』って、それじゃどうしたいのか全然わからないじゃない。」ウォーロックはころころと笑った。

「いや、すまねぇ。とにかく頼むよ、あたしらをそこに連れて行ってくれ!」

「おねがいよ。」ソーサラーも一緒に頭を下げた。

「あなたたちの話だと、事は急を要するみたいだから、早速、今日の放課後というのはどう?」

「ありがたい!頼むよ。」

「それじゃあ、ゲート前で待ち合わせしましょう!」

「わかったわ。」

「おうともよ。」

ふたりの顔に期待の色が輝く。これで前進を得られるかもしれない。

「ああ、そうそう。」その場を去ろうとするふたりを、ウォーロックがが呼び止めた。

「あそこの常連はもう一人いてね。その子も連れて行っていいかしら?」

「ぜんぜん構わねえぜ。」

「人数が多い方が心強いわ。」

「じゃあ後ほど。」

そう言ってふたりはウォーロックと別れた。

その後、ウィザードとソーサラーは一緒に食堂に向かい、昼食をともにした。つい数日前まで、毎朝、毎朝、ソーサラー科の練習フィールドで模擬戦をやり合っていたことが嘘みたいである。

太陽は真昼の位置にあった。その光はあかるくアカデミー全体を照らしている。にぎやかで活気ある学徒たちの声があちこちであがっている。穏やかなひと時であった。

* * *

約束の時間が来た。ウィザードとソーサラーは期待と若干の不安を共有しつつ、アカデミーゲートにウォーロックが現れるのを待っていた。秋が近づいてきたためであろう、心なしか陽の傾くのが早いような気がする。とはいえ、陽が沈むまでには、まだまだ時間は残されている。

「おまたせ!」今朝聞き覚えたばかりの声に続いてもう一つ声が聞こえた。

「おまたせしました。」

その声の主が、ウォーロックの言っていたもうひとり連れていきたいという人物なのだろう。それは黒髪と黒い瞳が美しいネクロマンサーだった。

「面倒かけてすまねぇな。」今来たふたりにウィザードが言った。

「よろしく。」ソーサラーがそれに続く。

「いいのよ。さぁ、行きましょう!でも、ちょっと遠いわよ。すぐ近くだけどね。」

不思議なことをいう子だ。遠いけど近い、どういうことだろう?彼女の天真爛漫に翻弄されながら、4人は例のマークスを辿って行った。

例のごとくクリーパー橋の高架下に差し掛かったあたりから、周囲が霧に覆われていく。そしてその霧は、南大通りを南下するに従って、一層濃くなり、アカデミー前との交差点に戻ってきたときには、あたりはもうほとんど何も見えなくなった。

「すげぇ霧だな。」ウィザードがつぶやく。

「そうね。こんなに濃い霧は初めて見るわ。」ソーサラーも驚いている。

「アーカムはここにあるわ。」

そういってウォーロックが指さした先に『アーカム』の看板があった。

「すごいわね。」ソーサラーの黄金の瞳が輝く。

「まじですげえ。」

「でもよ、ここってもしかして『キュリオス骨董堂』があるとこじゃねえか?」

「うふふ、そうね。私たちが知っている日常ではね。でも、ここはちょっと特別なのよ。」ウォーロックがいたずらっぽく言った。

「ほら、本当ならここは全部石畳で覆われているはずでしょ。でも土と草、そして水のかおりがしない?」

言われてみると、いつもの場所とは匂いが明らかに違って感じられた。匂いだけでなく、霧の切れ目からかすかに見える周囲の様子や地形も、本来そこにあるべきものとは微妙に違っていた。ふたりが不思議にとらわれているところで、ネクロマンサーが扉に手をかけた。押しても引いてもその扉は開かない。得心のいった顔で彼女は言った。

「今日は彼女ですね。」

そうしておもむろにドアを横に引いて見せた。そのドアは静かに横開きに開く。

「ちょうどいいわね。」ウォーロックがそんなことを言った。

アーカムの店内はいつもの通りだった。狭い一本通路の両脇に、埃をかぶった未知の魔術具や魔法具が乱雑に積み上げられている。

「広え。いや、この通路は狭えけど。」ウィザードが驚く。

確かに、彼女が指摘する通り、アーカムの店内はそのあるべき敷地より奥側に随分と広い。それはここが単に物理的に建設された場所ではなく、魔法的に構成された空間であることを意味していた。魔法は、これはラファエルの領域のものだが、空間や時空に対しても影響力を行使することができる。たとえば、時間を早めたり、止めたり、遅らせたり、空間を広げたり狭めたりといったことができる。本当に奇跡的な術式には、時空や空間をまるごと消し去るようなものまであると言われている。真偽のほどは定かではないが…。新参のふたりはその店内の禁忌と神秘の空間にすっかり心をうばわれ、夢ごこちの中にいるかのように、古参のふたりに誘われて奥のカウンターへと歩みを進めていった。

「いらっしゃい。」

ふたりには聞き覚えのある、もうふたりにははじめての声がカウンターから聞こえてきた。アッキーナである。

「まぁ、あなたたちでしたか。」

ふたりの姿を見とがめてそう言う。

「あら、今日はお友達もご一緒なのですね。」

「お久しぶりです、アッキーナさん。」

先頭を歩いていたネクロマンサーが彼女と真っ先に挨拶を交わした。それにウォーロックも続く。今ではすっかり常連となったふたりも、ここに来るのは久しぶりのようであった。

「どうも。」

「こんにちは。」

新客の二人もまた彼女と言葉をかわした。

「あらあら、今日は賑やかでうれしいわ。禁断の法具屋『アーカム』へようこそ。ご来店を歓迎いたします。私は店主のアッキーナ、アッキーナ・スプリンクル。」

その名前を聞いてふたりの顔に俄かに緊張が走る。

「アッキーナって!?」

「あの一級指名手配犯のか!?」

「違うわよ。まあ、そうでもあるけど。」ウォーロックが笑って言う。

「心配しないで、彼女は信頼のおける人よ。大丈夫。」

「はい、それは私たちが保証します。」ネクロマンサーも言葉を添えた。

ふたりはわかったようなわからないような顔をしながらも、当初の緊張は解けたようである。

「それで、今日はいかがいたしました?」

「見て欲しいものがあるのよ、アッキーナ。」ウォーロックが口火を切った。

「さあ、あれを見せて。」

ウォーロックに促されて、ウィザードがポケットから例の魔法具を取り出す。それはこの神秘の空間にあって禍々しい光を放っていた。

「アッキーナ、これの出所が分かるかしら?」ウォーロックが訊ねた。

「クリスタル・スカルのように見えますが…。」

それをウィザードから受け取ったアッキーナはひとしきり眺めまわす。

「大丈夫です。よくできてはいますが、これはまがい物です。ここにある本物のクリスタル・スカルではありません。おそらく最近あちこちに姿を現している『裏路地の法具屋』のどこかから流れ出たものでしょう。幸い、麻薬的な魔法がいくつかかかってはいますが、大したことはありません。本物にあるような破滅的な副作用はありませんね。これが、どうしましたか?」

「それじゃあ、これを使っても!」ウィザードの声が上ずる。

「はい、特段のことは起こりません。副作用もない代わりにこれといった作用もありませんが。使用すると幾分か魔力量と魔法威力が上がるくらいです。」

場の緊張が一気に解けた。特に、件のふたりにとってはその重荷からいくぶんか解放されたような、ある種腰の抜けるような心持ちとなったようである。

「実は…。」

ソーサラーがこの度の出来事を説明し始めた。さすが、学年1の天才と言われるだけのことはあり、その語り口は理路整然として的確かつ精緻であって、今回の事情を余すところなくアッキーナに伝えた。ウィザードはその姿にあっけにとられていた。

ソーサラーの話の中に、アッキーナがところどころ怪訝な表情を浮かべる個所があった。

「ところで…」アッキーナが口を開く。

「その、ハンナさんという方は昔からそのような感じの方なのですか?」

それを聞いてソーサラーがハッとする。確かに彼女は昔から、高飛車で他人に対して高圧的なところはあったが、今回ほど極端に他人を見下して罵倒したり、まして暴力沙汰を起こすような子ではなかった。むしろどこかにさびしさをかかえ、甘えられる先を探しているようなところすら持っていた。そういえば、彼女は貴族の令嬢ではあるが、いわゆる妾腹で、家族とは微妙な関係にあると別のチームメンバーから聞いたことがある。彼女には彼女なりの苦悩があったのかもしれない…。

そう思い返すと、ここ数日のハンナの様子が明らかに尋常でないことは確かであった。ソーサラーはその旨をアッキーナに話した。

「やはり、そうでしたか…。実はそのハンナさんについて気になっていたのですが、今の話を聞いて確信が持てました。彼女は『ケレンドゥスの毒』におかされている可能性があります。

俄かに騒然となる。

「その、なんとかの毒ってなんだよ!?」ウィザードがまくす。

「『ケレンドゥスの毒』は低レベルな錬金術といくばくかの魔法を使って錬成される薬です。程度の悪い『裏路地の法具屋』で最近盛んに扱われています。それは、不快感の軽減と緊張の緩和に効果があり、簡単に言えば『手軽に嫌なことを忘れられる一種の麻薬』です。ただ、少々副作用が深刻で、長期間連用すると服用者の精神は徐々に蝕まれ、その人格を極めて攻撃的かつ破滅的に変容させるのです。そのハンナさんの瞳に、呪印のようなものが浮かんでいるのを見たことはありませんか?」

「それはまだありません。」ソーサラーがすぐに応える。心なしか震えているようだ。

「そう、それはよかった。末期の症状になると、瞳に呪印が浮かび、正気を失います。思い込みが激しくなり、狙い定めた相手に見境なく襲いかかるようになります。」

「彼女を救うことはできないのですか?」ソーサラーの声が涙ぐむ。

「できなくはありません。ただ少々難しいものになります。」

「どうすりゃいいんだよ!?」

「『ケレンドゥスの毒』を解毒するためには、まずその毒を手に入れなければなりません。それを基にして解毒薬を魔法的に錬成します。ただそれは特効薬という訳ではありません。治療にはまず長期間にわたる治療薬の服用が必要になります。服用を止めると場合によって再発することがあります。また、全く完全に症状を治療することはできません。本人がある程度いまの自分を受け容れて、前向きに生きていこうとする気持ちを持たなければなりません。実はそれが一番難しいところです。変わった性格は完全には元通りになりませんが、本人の意思さえ強ければ、新しい人生を前向きに紡いでいくことは可能です。」アッキーナは静かに語った。

「完全には治らねぇのかよ。つまらねぇな。」

「そうですね。お気持ちは分かりますが、彼女自身の生きようとする力が試されると思ってください。」

「わかりました。」ソーサラーは涙をこらえる。

「ところで。」アッキーナが再び話し始める。

「実は最近、あちこちの『裏路地の法具屋』でその『ケレンドゥスの毒』が出回っていて、あの方も私もずいぶん心配しています。どうも何者かが資金を荒稼ぎするためにばら撒いているようなのです。先ほどの『クリスタル・スカル』もおそらく同じような事情で出回ったものでしょう。それで、あなた方にひとつお願いがあります。それらの出所について調べてもらえませんか?なにせ私は…」

「この店を離れることはできないし、あの方もこことの関係を公にできない、でしょ?」

「このお店の性質上、警察には届けられない。そうでしたね?」

ウォーロックとネクロマンサーが茶化して言う。

「まぁ、おふたりはもう本当にここの常連さんですね。」アッキーナも笑った。

「とにかく、そんなわけで調べて欲しいのです。お願いできますか?」

「もちろんよ!あなたたちも手を貸してくれるわね。」

ウィザードとソーサラーは互いに顔を見合わせる。

「いいぜ。」

「もちろんよ。」

どうやら話はまとまったようだ。なにより、ハンナを救うためには、いずれにしたってその『ケレンドゥスの毒』を手に入れなければならない。アッキーナの依頼はそのついでといえばついでである。

「じゃあ、また来るわね。」

「はい、お待ちしています。お帰りは分かりますか?」

「コイルを逆順に!」ウォーロックとネクロマンサーが声をそろえた。

4人がマークスを逆順にたどって再びアカデミー前に戻ってきたときには、もうすっかり日が落ちていた。確かに秋は近づいている。やらなければならないことができた。明日からは忙しくなりそうだ。

ゲートをくぐると、めいめい別れを告げてそれぞれの寮棟に向かって歩いていった。空はいよいよ高くなり、星々と星座がその天空のキャンバスを思いのままに彩っている。心なしか、秋虫の声が聞こえてくるような気がする。夜はしずかに更けていった。

第4節『決戦の朝』

ああ、いらいらする。腹が立って仕方がない。どうして私だけがこんなに惨めな思いをしなくちゃいけないの!お嬢もお嬢よ、なにも皆の前であんなふうにぶつことないじゃない!おかげで大恥よ。あの女、許せないわ。お父様にだって未だかつてぶたれたことないのに!…ふふ、お父様が私をぶつことなんてないわね…。お父様はなんでも与えてくださるけど、私にもお母さまにも本当の意味での関心も愛情もお持ちじゃないわ。私たちを手元においているのはご自分の対面のためだけですもの…。それは最初から分かっていたわ。私はお姉さま方とはちがう。奥様の娘であるお姉さま方は、お父様から本当の愛情を注がれている。それに対して私は…。いいえ、そんなことはどうでもいのよ。頭にくるのは、あの金髪の劣等ウィザードと、私に恥をかかせたあの女よ。ふたりとも絶対に許せないわ。そうね、まずは全ての種をまいたあの劣等金髪ウィザードを何とかしなくちゃいけないわ。そもそも、あいつがあの女につきまとったりしなければ、私たちは順調に練習を積んで、大会に臨み、上級生のチームにも勝利して、ギルドからのスカウトを受けることができたのよ!そうすれば、あのお父様だって、きっと私のことを見直してくださったはずだわ。そしてそうすれば、お母さまをもっと大切にしてくれたはずだもの。そのはずだったのに、あの劣等種のバカな金髪のせいで全てが台無しになってしまった。

あの女も、何が贖罪で責任だか知らないけれど、勝手に今年の大会エントリーを取り下げたりして。いったい何様のつもりよ!学年一の天才なんてもてはやされているけれど、私たちが助けてやらなければあんな金髪のバカひとり、対処しきれないくせに。いつでも自分は一格違うというふうにすかしていて、気に入らないったらないわ。いつかあの女とも決着をつけてやる!

でもまずはあのバカの劣等金髪よ。あいつだけは本当にただでは済まさないわ。私のこの手でずたずたに引き裂いてやる!そうよあの金髪を生かしておいたのでは、私の今後の人生はどんどん悪くなる一方よ。自分の身は自分で守らなければいけないわ。そのためにも、邪魔者は徹底的に排除しなければいけない!そう、あの劣等金髪に引導を渡す時よ!!

そう言い募ったハンナは、自室の机の上に置かれたカップから何かを一気に飲み干した。見てなさい、劣等種どもめ。この私がこれから皆殺しにしてやる!!

カップを置いた彼女の顔を映す鏡には、光の反射とは違う何か別の輝きが見て取れた。

* * *

朝の練習フィールドでは、ウィザードとそのチームメイトたちが教練のためのフィールド整備を行っていた。まだまだ暑いが、少し乾いた心地よい風が吹いている。その時だった。

「劣等金髪、出てきなさい!」

ハンナの声だ。しかしそれは何か不気味に揺れている。何事か?

「なんだてめぇ、やろうってのか!?」

「そうよ、まずはあんたから。そして次にはここにいる全員血祭りにあげやる!」もはや普通の女学徒の言葉ではなくなっている。リズは明らかにおびえていた。

喚き散らすハンナの顔を見て、ウィザードはハッと気づく。

「呪印だ!」

そう、ハンナの瞳には、アッキーナが『ケレンドゥスの毒』の末期症状だとして教えてくれた魔法の呪印が不気味に浮かんでいる。その時が来てしまった。とにかくソーサラーたちにこの状況を知らせるためにも、まずは正気を失っているハンナを止めなければならない。

「いいぜ、返り討ちにしてやる!」

ウィザードは彼女を止める覚悟を決めてそう言い放った。

ふたりはフィールドの真ん中にじりじりと進み出る。

「劣等種の分際で、よくも何度も私を無視してくれたわね!絶対許さない。」

その表情は怒りと狂気で大きく歪んでいる。なにより瞳の呪印が禍々しい。

「へっ、上等だ。かかってきやがれ。」

「ふん、あなたの弱点なんてお見通しなのよ。すぐに終わらせてやるわ。」

『水と氷を司るものよ。この手に氷の礫を繰り出す力を与えたまえ。氷礫:Ice Balls!』

ハンナの手から4、5個の大きな氷礫といくつかの小さな破片がウィザードに向かって繰り出された。

「へ、ずいぶんしけた数じゃねぇか!」ウィザードはさっと身をかわす。

「くっ、バカにして!」

続けざまにハンナは氷礫を繰り出す。その数についてはあの天才を相手にする場合とは比べるまでもなく問題にならない(あの天才は、一度の詠唱で15から20個近い氷礫を繰り出してくる)。しかし、ハンナの詠唱スピードは速い。うかうかしていればいつかは捉えられる。

「うってきなさいよ。あんたのへなちょこ火の玉を!」

ハンナが氷礫を立て続けに繰り出しながら挑発する。さすがに初等術式だ。詠唱が短い分反覆速度が半端ではない。しかもこの氷礫の魔法は魔力消費量が小さいため、連続で使用してもソーサラーのもつ魔力があれば、そう簡単には魔力枯渇は起こさない。氷礫をかわしながら、ウィザードはフィールド全体を所狭しと走り回る。「これならやれるぜ!」そう自分に言い聞かせた。しかし、しょせん火の玉:Fire Ball の術式では、詠唱速度の遅さと、命中精度の問題で、ハンナ相手と言えども話にならない。しかも魔力消費量はこちらの方が大きいときている。チャンスはそう何度もある訳じゃない。とにかく相手を疲れさせて詠唱のリズムが乱れた時を狙わなければ!あのしけた氷礫ごとぶっとばしてやる!

「どうしたのよ!そんなのであの女に勝てるつもりでいたの!?笑わさないで。最初からあんたなんてこの私で十分だったのよ!」

ハンナはなおも執拗に氷礫を絶え間なく一定のリズムで繰り出してくる。しかし、数が知れているのでかわすのは難しくない。なおもウィザードはフィールドを駆けまわる。

「炎しか能のない劣等ウィザードが、私たち優れた血統のソーサラーに勝てるはずなんてないのよ!」

その声が揺れる。疲れが見え始めた。

次第に氷礫を繰り出すリズムに乱れが生じ始める。

「はぁ、はぁ、ちょこまかと!くらえ、『Ice Balls!』、ちっ、もう一度、『Ice Balls!』」

明らかにリズムが悪くなった。リズムが整っていた内は、フィールドに常に合計10個前後の氷礫と欠片でウィザードを追うことができていたが、今では、5、6個に落ち込んでいる。そろそだな。

「炎しか知らない、一つ覚えのバカが!逃げ回ってばかりいないでかかって来なさいよ。」その声はいよいよヒステリックになってきた。よし!

「へっ、なめんじゃねぇ。ウィザードが火と光だけじゃないところを見せてやるぜ!」そういうと彼女は詠唱を始めた。

『天候を司るものよ。水と氷を司るものとともにしてわが手に雲を成せ。空気を振動させ、風を巻き起こせよ。周囲を飲み込め!竜巻:Tornado!』

そこに居合わせた誰もがその詠唱を聞いて息をのんだ。ミカエルの術式じゃない!

ウィザードの手からは雷が天地逆方向にほとばしり、その稲妻の周りに重苦しい積乱雲が瞬く間に形成される。刹那、積乱雲と大地の間に大きな竜巻が形作られ、それはやみくも一直線にウィザードを追うだけだったハンナの単純な軌道を的確にとらえた!繰り出されていた氷礫ごと彼女の身体をそれは飲み込んでいく。

「きゃあぁぁぁぁぁぁぁ!」

ハンナは、竜巻にぐわっと高く持ち上げられた後、激しく地面にたたきつけられた。それきり、彼女の動きは止まった。その身体はうずくまったまま痙攣している。

「おいだれか!」ウィザードの声がその場の緊張をやぶった!

「すぐにあのくそ銀髪…、じゃねぇ、今すぐあいつを呼んできてくれ!」

そういうと彼女は倒れ込んだハンナのもとに駆け寄った。

「大丈夫か?」

ハンナの顔は恐怖と狂気に引きつり、痙攣はますますひどくなるばかりでとても尋常な様子ではない。その瞳には陽炎のようにゆらゆらと怪しく『ケレンドゥスの毒』による呪印が揺れている。

「こりゃいけねぇ、あいつはまだか!?」

その場に人手はあるのだから、適当に助けを請うことはできた。しかし今のこの異常極まるハンナの姿についてどう説明すればよいか見当もつかない。ソーサラーと二人であれば、ハンナを安全な場所に移してやることもできる。そう思って、ウィザードはその到着を待っていた。

ほどなくして、ソーサラーが駆けてきた。リズが彼女を呼んでくれたようだ。

「何があったの?あ…!」

「あたしがぶっとばしたら、ハンナがこんなんなっちまった。こいつの目を見てくれ、末期の症状が始まってやがる。」

その呪印はうらめしくハンナの瞳に留まり続けていた。

「とにかく、どこかに運ぼう!」

「じゃあ、私の部屋へ!ここからなら角部屋の私の部屋が一番近いわ!」

そう言ったのはリズだった。

「わかった!」

どのみちリズにゃあ説明してやらなきゃいけねぇし。三人はハンナを助け起こし、ウィザードとソーサラーがその痙攣の続く身体の両脇を支え、リズが先導して進んでいった。

リズが部屋の戸を開け、ふたりがハンナを運び入れて、ベッドに寝かせる。その時には、いくぶんか痙攣は収まっていたが、瞳の呪印は消えず、ハンナの顔は苦悶に引きつっていた。

「すまねぇが、あいつらを呼んできてくれ。」それは、ウォーロックとネクロマンサーのことだろう。

「わかったわ。すぐに戻る。」そう言ってソーサラーはリズの部屋を後にして駆けて行った。

それから4、5分のうちに、その戸は再び開いた。

「どうしたの?」

「大丈夫ですか?」

ウォーロックとネクロマンサーが駆け込んでくる。ハンナを見るや、

「これは不味いわね。何とかできる?」

「はい、おそらく回復術式と治癒術式で、いくらか改善は見込めると思います。」そう言うとネクロマンサーは詠唱を始めた。

『慈愛に満ちた我らが加護天使よ。その慈愛の憐憫を垂れたまえ。その傷を癒さん。癒しの光:Healing Light!』

ハンナの痙攣が幾分弱まる。

「治癒も頼むぜ。」

「わかってますが、私たちの学年ではまだ治癒術式は使えません。代わりにこれを使いましょう。」

そういうとネクロマンサーはカバンから『万能薬』の薬瓶とシリンジを取り出した。シリンジの先の針をその薬瓶に立てて、手早く薬液をシリンジに移す。別の小瓶を取り出し、その中の液体でハンナの腕を消毒して、そこに万能薬を注射した。さすがは看護科併科のネクロマンサーだ。そこにいるだれもがその手際の良さに感心した。

注射をしてから、しばらくして、ようやくハンナの痙攣は収まり、瞳の呪印も消えて、普通の色を取り戻した。

「ハンナ、私よ。わかる?」ソーサラーが声をかける。

「お、お嬢…?」

よかった、意識が戻った。

「あの、私…。」

「いいのよ、大丈夫?」

「ええ、もう痛みは引いたわ。気分もいくらかよくなったように思う。」

そういうとハンナはゆっくりベッドの上で上体を起こした。一同の顔に、安堵の色が見える。

* * *

「ねぇ、ハンナ。」ソーサラーが本題を切り出す。

「『ケレンドゥスの毒』って知ってる?」

ハンナは、なぜそれを知っているのか、という驚きの表情をした。

「やっぱりお嬢にはかなわないわね。なんでもお見通しなんだから。私はいつでも空っぽの道化ね。」

「自分をそんな風に言わないで、お願いよ。」ソーサラーが声を震わせる。

「私は『ケレンドゥスの毒』の、そうね、いわゆる常習者よ。」

ハンナは静かに、自虐的な笑みを浮かべてそう言った。

一同が固唾をのむ。

「いったい、どうしてそんな?」

ソーサラーがハンナの手を取った。

「お嬢、私の出自については知ってるでしょ?」

「ええ。」

「私ね、いつも寂しかったの。家では誰も私を本気で相手にしてくれる人がいなかったわ。お母さまでさえ、お父様のお心をつなぎとめることに必死で、私を相手にする暇はないの。お姉さまたちが、そんなお母様と私を見下しているのは明らかだった。だからきっと悔しかったのね。」

ハンナの手を握るソーサラーの手に力がこもる。

「アカデミーでもね。私は本当はお嬢に嫉妬してたんだ。バカみたいでしょ。私なんかがお嬢に追いつけるはずないのにね。名門ソーサラー貴族の嫡出令嬢で稀代の天才ソーサラー、もし私がそんなだったら、きっと家族の見る目もかわるのになって、いつもそう思ってたわ。私はお嬢に憧れていたし、同時に憎らしいほどに嫉妬していたの。ごめんね。だから、純粋無垢にお嬢に向かっていけるあなたがうらやましかった…。」

そう言って、ハンナはウィザードの顔を見た。

「だからいっぱい意地悪しちゃった。」

「あれは意地悪ってレベルじゃねえけどな。」

憮然としてウィザードが言う。

「リズになんか言うことがあるんじゃねえのか?」

「そうね。その通りだわ。」

ハンナは申し訳なさそうに上目遣いでリズをみる。リズはいつもの慈愛に満ちた笑顔を保っていた。

「リズさん、本当にごめんなさい。謝って済むことじゃないけど…」

「いいわよ。よくわかんないけど、薬のせいなんでしょ。しょうがないじゃん?」

「本当にごめんなさい。」ハンナは激しく嗚咽して泣き崩れた。

「本当に…」そういうハンナの肩にリズはそっと手を置いた。

「で、私だけいまいちこの状況が呑み込めないんだけど、要するにそのなんとかの毒をこれから抜かなきゃいけないんでしょ?」とリズが言う。

「そのとおり。ハンナ、あなたはこれから『ケレンドゥスの毒』の解毒治療を受けなければいけないわ。今は、薬によって一時的に回復してるけど、時間が立てば、また毒が回ってくるわ。」ソーサラーが続ける。

「その治療は時間のかかる困難なものなの。それに…」

一瞬言い淀んだ後、意を決して告げる。

「完全に治ることは残念ながらないわ。でも、あなたに今の自分を受け容れて、新しい人生を自主的に紡いでいく強い意思があれば、きっとうまくいく。だから治療をしましょう!」

「ありがとうお嬢。」涙をしゃくりながらハンナは頭を下げた。

「それで、そのためには、その毒が要るんだ。」ウィザードが切り出した。

「あの毒と、あとクリスタル・スカルをどこで手に入れたのか、あたしらに教えてくれねぇか?」

「そうよね。わかったわ。」ハンナは頷く。

「あれは、昨年の秋、ちょうど大会が終わった日のことよ。私たちは残念ながら準決勝でウィザード科の中等部に負けてギルドのスカウトを逃したわ。私はそれに賭けてたから、どうしようもなくむしゃくしゃしてたの。そのときよ。憂さ晴らしに『スカッチェ通り』を歩いていたら、なんとも怪しい風体の男に声をかけられたわ。『ずいぶんお腹立ちですね。これを飲めば楽になりますぜ』って。それが『ケレンドゥスの毒』との最初の出会い。初めは禁忌法具だとは知らなかったわ。でもそれは実によく効いたの。それを飲んでしばらくすると、大会のことも、アカデミーのことも、家族のことも全部忘れられて、それはそれはよい心地だったのよ。気がついたら、私は自ら『スカッチェ通り』をうろついてその男を探すようになっていたわ…。」

一同が静かにその告白に聞き入る。

「あるとき、そんなにこれが気に入ったのなら、いつでも好きな時に買えるようにと『裏路地の法具屋』の場所…、正確にはそこに行く方法を教わったわ。教わったというか買ったのね。」

「で、その方法というのは?」ソーサラーが尋ねる。

「『スカッチェ通り』の小道に35段の階段がある場所があるわ。その階段の左端を登って左端を降り、もう一度左端を上って今度は右端を降りるの。そしてさらに左端を上ると、左手にその店は現れるわ。『P.A.C.ストア』というのがそこの名前よ。右端を降りるときに階段の数を数えてみて。35段の階段が36段になっていれば成功よ。その後でもう一度左端を登れば店の入り口が現れる仕組みになってるわ。クリスタル・スカルもそこで買ったのよ。」

そう言うとハンナは再び申し訳なさそうにリズの顔を見て、それから目を閉じた。

「少し眠らせた方がいいと思います。」

ネクロマンサーがそう言った。ソーサラーは静かにハンナの身体をベッドに横たえる。

「ハンナさんの治療のためには、その店に行って、同じ毒を手に入れる必要があります。私たち4人はすぐにそこに向かわなければなりません。そこでリズさんにお願いがあります。3時間おきに、夜中も含めてです。3時間ごとにハンナさんにこの万能薬を飲ませてください。」

ハンナのためにリズがそんなことを引き受けるだろうか?事態の詳細をつぶさに知るウィザードとソーサラーのふたりは気が気でなかった。

「まかせといてよ。それで彼女は助かるんでしょ?」

いつもの笑顔でそう答えるリズの表情には一片の躊躇いもなかった。

「大丈夫です。私たちに任せてください。」ネクロマンサーは答えた。

「それじゃあ、みんな。行くわよ!」

ウォーロックが号令をかける。

残る三人は深く頷いた。

『スカッチェ通り』はここから歩いて30分ほどのところにある比較的閑散とした地区だ。その上にかかる『スカッチェ大橋』は観光名所となっているが、通り自体はどちらかというとさびれている。だから『裏路地の法具屋』に目をつけられたのだろう。

4人は、アカデミーのゲートを抜け出ると一目散にそこに向けて駆けて行った。午前の講義はサボタージュである。だが今はそんなことを言っているときではない。急がなければ!

第5節『努力と才能、可能性とその外延』

「ここね。」

今4人は、ハンナが教えてくれた『スカッチェ通り』の脇に入り組むいくつかの裏路地のうち、35段の石段のある場所にいた。彼女の言う通り、狭い階段が下の路地から上の路地へと続いており、その段数は下から数えると確かに35段あった。上の路地には古びた集合住宅のような建物がひしめいているが、いまのところ商店らしいたたずまいは確認できない。

彼女が教えてくれた、そこに至る魔法を実践する必要があるようだ。

「とにかく、ハンナが教えてくれた通りにやってみましょう!」

ウォーロックの言葉に続いて、4人は石段を登り始めた。その石段は、狭い横幅に似合わず、その中央を不自然な亀裂が貫いており、各段は確かに左右に分離しているように見えた。最初は確か左端をのぼるのだ。

慎重に数を数えながら登っていくと、それは確かに35段あった。次はそのまま左端を降りる。段数を数えてみるとのぼったときと同じ35段ある。ある意味当然だ。ハンナはもう一度、左側をのぼれといった。

石段の中ほどに差し掛かったあたりから、こころなしか晩夏のこの時期とは思えない肌寒さを4人は覚えた。ほどなくして上の通りに到着する。問題は次だ。ハンナは、次にその石段の右端を降りろと言っていた。その際、慎重に数を数える様にと言い添えて。

その通りに実践してみる。1、2、3…、慎重に足元の階段を数えながら下まで降りた時に、一同は顔を見合わせた。

「36段ある!」

さきほど感じた肌寒さが一層強くなった。あたりがほんのりと霧に覆われてきたように思える。

「次でたどり着けるはずね。」ウォーロックはそう言った。

4人の顔に緊張が走る。

「最近、こんなのばっかりだな。」とウィザード。

ソーサラーは興味深そうにその黄金色の瞳を美しく輝かせている。

「さぁ、行きましょう!」ネクロマンサーが先導した。

石段を登るにしたがって、肌寒さは一層ひどくなってきた。もう肌寒いというより明らかに寒い。

「くそ、えらく寒いじゃねぇか。」ウィザードがこぼした。

いよいよあたりの霧も濃さを増してくる。足元も白く覆われ、階段の段差を目視するのが難しくなってきた。上の路地は真っ白で、そこに何があるのか、石段の途中からでは認識できなくなった。

それでも4人は進んでいく。ついに上の路地に出た。あたりは濃霧に覆われて満足に状況が分からない。『スカッチェ通り』はさびれた地区だが、倉庫街などがあるためそれなりに人の往来やその声が絶えることのない場所だ。ところが気が付いてみると周囲は不気味な静寂に包まれていた。

あたりを慎重に見まわす4人。

「あったわ。」とソーサラーが言う。

「ここのドアの上の小さな表札に『P.A.C.ストア』とあるわね。」

「どうやら、ここで間違いないようですね。」ネクロマンサーが確認した。

「みんな、心の準備はいい?行くわよ。」

ウォーロックがみなを促して、そのドアノブに手をかけた。

「いつでも、いいぜ!」ウィザードは強気だ。

押すのか?引くのか?

そんなことを考えながら、ウォーロックは試しにドアを引いてみた。はじめてアーカムを訪れた時と同じように…。

ドアノブがかちゃりと音を立て、思いの外新しいその木戸は静かに開いた。

* * *

店内は青白くぼんやりとした間接的な明かりに照らされていた。外観よりも店内はずっと広い。ちょっとした競技用フィールドくらいの広さはあるかもしれない。そのだだっ広い感じが独特の不気味さを演出していた。おそらくここも内部の空間を魔法的に拡張しているのだろう。

店内には、その内周を取り囲むように商品棚が整然と並んでおり、各棚には怪しげな物品がところせましと陳列されていた。4人は2人ずつ二手に分かれて、店の中を見て回り始めた。干からびた黒い人骨のようなもの、なんとも不気味な色の光をほんのり放つ液体を詰め込んだ薬瓶、衣類や装具、その他には、きっと偽物であろうが法石のようなものも扱っているようだった。神秘というよりは不気味な感じで、どの物品も『アーカム』のものとは少し違っている。それは、いわゆる品物の級の違いであるように思えた。

特筆すべきは、その店の一角に、最近誕生したばかりの『錬金銃砲』とその弾丸にあたる『法弾』の専用コーナーがあったことだ。それは非常に充実していて、それらがこの店の目玉商品であることに間違いなかった。特に法弾の種類が豊富で、一般の錬金法弾はもとより、『魔法銀の法弾』から、貴重な『炎鉄の法弾』まで各種が取り揃えられていた。さながら違法銃砲店といった装いである。

「あったぜ!」ウィザードが小声でそう言った。

三人は、その声のもとに集まった。彼女が指さす先には、あのまがいものの『クリスタル・スカル』とまったく同じものがショーケースに収められていた。

「ここで、間違いなようだな。」

「そうね。あとは『ケレンドゥスの毒』を探し出さないと。」

ウィザードとソーサラーがそんなことを話しているときだった。青白く不気味に薄暗かった店内がぱっと一気に明るくなった。

「いらっしゃいませ。お買い物ですか?」

聞き覚えのない、何か軽薄でいやらしい感じの声がそのやたらだだっ広い店内の奥から聞こえた。まもなくして、その声が姿を現した。それは、やせこけた30前後の比較的若い男で、薄気味の悪い真っ黒なローブを身に付け、酒にでも酔っているかのような足取りで4人に近づいてきた。

「P.A.C.ストアへようこそ、今日は何をお探しで?」

男は言った。

刹那、ウィザードがとびかかりそうになるのをソーサラーが静止して、4人はその男と対峙する。

「『ケレンドゥスの毒』を探しに来ました。取り扱いはありますか?」

ネクロマンサーが男にそう語り掛けた。

「それはそれは、ございますとも。そういえば、みなさんお若いのにずいぶんとこわばった表情をしておいでで。特にそちらのブロンドのお嬢さんは、どうにも怒りっぽくていらっしゃる。お疲れが溜まっているのでしょう。そんなみな様にあれはうってつけの商品でございます。」

そう言って男はにやにやと笑った。

「こちらでございます。」

男についていくと、そのだだっ広い店内の中央に配置された大きな陳列台の真ん中に、いかにも目玉商品でございという体でそれは陳列されていた。

「おいくらほど、ご入用で?」そのにやにや声が問うてくる。

「全部よ。」ウォーロックが毅然と言い放った。

「おやまぁ、それは何とも景気のいいお話しで。よいですとも、この棚の上のすべてをお譲り申し上げます。」

「そういう意味じゃないわ。」ウォーロックが声を厳しくする。

「そう、おっしゃいますと?」

「金輪際、それが市場に出回らないように、原料の残りかすまで、全部いただくわ!」

「なるほど、なるほど。そういう御用で…。」男の声の調子が変わった。

「みなさまは、治安警察かなにかのお方ですか?それにしてはずいぶんとお若くいらっしゃるようですが。」

「違うわよ。そんなんじゃないわ。」ウォーロックは続けた。

「へぇ?それじゃあまたどうしてそのようなご注文を?」

「友達のためよ。あと、そうね。あなたのそのイライラする口を黙らせるためかしら?」ウォーロックが挑発して見せる。

「左様でございましたか。私どもも商売でございますので。その邪魔しようという方々にはそれなりのおもてなしをしなければなりません。」

そう言うと、男は店の奥を振り返って、指笛を鳴らした。

それを聞いて、奥から7人の用心棒らしきのが姿を現した。

「おい、こいつらを始末しろ!」今までとは全く異なる攻撃的な声色で、男は命じた。

連中が襲い掛かってくるが、そうなることは織り込み済みだ。互いに少しずつ距離をとって、4人はさっと身構えた。

男たちは手に光るものを抜いた。

「どうやら、魔法使いではないようね!それなら!」

そういうが早いか、ソーサラーは詠唱を始める。

『水と氷を司るものよ。この手に氷の礫を繰り出す力を与えたまえ。氷礫:Ice Balls!』

さすが天才と言われるだけのことはある。1回の詠唱でその手が繰り出す氷礫の数はハンナの魔法の比ではなかった。20個近い氷礫が、2人の男をに襲い掛かり、その身体や頭を矢継ぎ早に強打する。氷礫に急襲された2人は、その場に伸びた。

「やるじゃねえか!じゃあ次は私の番だ。どうせこんな店、ぶっ壊しちまっていいだろ!」そう言うとウィザードは詠唱を始める。

『天候を司るものよ。水と氷を司るものとともにしてわが手に雲を成せ。空気を振動させ、風を巻き起こせよ。周囲を飲み込め!竜巻:Tornado!』

店内を大きな竜巻が駆け巡る。陳列棚はひっくり返り、商品は舞い上がる。その後、ガラガラと耳の裂けるようなけたたましい音を立ててそこら中に散らばった。その竜巻は、更に2人の悪党を捉える。彼らは竜巻に飲み込まれ、そのなかでもみくちゃにされながら、左右の壁に激しく打ち付けられて、そのまま動かなくなった。あと3人だ。用心棒をけしかけたその男は、最奥のカウンターに身を潜めている。

「私たちも負けてはいられないわね!一気に片付けてやるわ!」

『水と氷を司るものよ。その水を穢して毒を成さん。霧に変えて我が敵を蝕め。毒の霧:Poison Cloud!』

ウォーロックはその両手から濃緑の毒々しい霧を発生させ、残る三人の悪党どもを包み込んだ。男たちは、初めはその霧を払おうと手にした剣やらその他の武具を懸命に振り回していたが、次第にその動きは緩慢にになり、やがてもがき苦しみ始めた。毒が効いたようだ!なすすべなくその場に倒れ込んでいく。

「ざっとこんなものね。」ウォーロックがそういうが早いか、別の詠唱が始まる。

『現世に漂う哀れな霊の残滓よ。我と契約せよ。我が呼び声に応えるならばその彷徨える魂に仮初の影を与えん!魂魄召喚:Summon of Ghost(s)!』

詠唱を終えるとネクロマンサーは5,6体の霊魂を召喚し、店の最奥に身を潜めていたあのにやにや男にけしかけて取り囲み、ついに追い詰めた。

「くそう、役に立たねぇ野郎どもだ。」男は悔しそうに舌打ちしている。

4人は男に詰め寄った。

「さぁ、ありったけの『ケレンドゥスの毒』を出してもらうわよ。

「さっさとしやがれ、さもねぇと…。」

ウォーロックとウィザードが距離を詰める。

「なめやがって。これで終わりだと思うなよ。」

「なによ?これ以上、どうするっていうの?」

「へへ、こうするのさ!」

そういうと男は詠唱を始めた。

『呪われた者どもよ、わがもとに集え。その穢れた力を用いて我が敵を滅ぼせ!Summon of P.A.C.!』

大小様々の魔法陣が床に幾重にも描き出され、そのひとつひとつから全身黒づくめのおぞましい存在が姿を現した。

ウォーロックとネクロマンサーには、その異形の姿に見覚えがあった。信じられないのはその数で、ざっと30は下らないだろう。

4人は素早くそれらとの間に距離をとった。相手はいまやちょっとした軍団という様相を呈している。やられた!

「へへ、お嬢さん方。いかがなさいました?先ほどの威勢はどちらへ?」

男と異形がじりじりと近づいてくる。

「形勢逆転だな!」

確かにその通りだ、先の戦いでそれほどの魔力を消費したわけではないが、更にこれだけを一度に相手にするというのはどう考えても無理だ。しかも店内が無駄に広いため、効率よく逃げ出すということも難しい。そうこうにらみ合っているうちに4人はじわじわと店内の一角に追い詰められ、退路を断たれてしまった。万事休す。だれもがそう思って覚悟を決めた。

その時だった!

『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者也。わが手に数多の剣を成せ。氷刃を中空に巡らせよ。汝にあだなす者に天誅を加えん!滅せよ。氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords!』

まばゆい光に包まれ両手を掲げるソーサラーの周囲にはおびただしい数の氷の剣が形成されていた。その瞬間、それらの氷刃は雨のようにして異形の集団に降り注ぎ、瞬く間にそれらをすっかり切り刻んでしまった。そのただなかで、あのへらへらした店主と思しき男もまた、全身を切り裂かれて息絶えていた。

その場に、静けさが戻った。

「すげぇ…。」ウィザードはその茜色の瞳をこれ以上ないくらい大きく、丸くしている。ウォーロックとネクロマンサーも驚きを隠さない。

銀髪の天才はその身に発散魔力の残滓をまといながら静かにたたずんでいた。

「今のって、高等術式ですよね!」

「しかも、大規模集団攻撃魔法だわ。」

ウォーロックとネクロマンサーは顔を見合わせる。ウィザードはただポカンとしているだけだ。若干、初等科6年にして高等術式の大規模集団攻撃魔法を使いこなすとは、ソーサラーは評判以上の本物の天才であった。

「勘弁してくれ。」ウィザードがそうつぶやいた。

「あんたいったい何者なんだ。なんであんなのができんだよ!?」

「私のとっておきよ。今度あなたにも使ってあげるわ。」

すずしい顔で、しかし親しみのこもった声でソーサラーはそう笑った。

「いや、勘弁してくれ…。まじですげぇ天才だ…。」あの勝気がすっかり黙り込んでしまう。

いずれにしても、4人は危機を脱することができた。あまりの衝撃にしばらくぎこちない空気がその場に流れたが、しかしやがて4人は当初の目的を思い出す。

「『ケレンドゥスの毒』を持ち帰りましょう。」ウォーロックがみなを促した。

「そうですね。」ネクロマンサーも続く。

ウィザードの竜巻とソーサラーの氷刃によって店内はすっかりめちゃくちゃだったが、幸いにして『ケレンドゥスの毒』はすぐに見つかった。

「とりあえず、在るだけ全部持って帰りましょう。」

「そうですね。」

4人はあちこちに散らばったその毒の小包をあるだけ全部拾い集めて、一つの大きな荷物にまとめた。

「それじゃあ、とりあえずこのまま『アーカム』に向かいましょう。」

ウォーロックの提案にみな賛同し、その狂乱の法具屋を後にした。帰り方がよくわからなかったが、1度石段の左側をそのまま降りるだけで、気温は元に戻り、霧はすっかりはれていった。どうやら、完全に同じ逆順を辿る必要はなかったようである。

そのまま4人はマーチン通りまで移動して、そこからいつものようにマークスをたどって『アーカム』を目指した。

* * *

今日の扉は押し開けだった。そんなわけで、4人を少年アッキーナが出迎えてくれる。いつものアーカムのカウンター。

「おかえりなさい。首尾よく『ケレンドゥスの毒』は手に入ったようですね。」

その姿を初めて目にするウィザードとソーサラーのふたりは大いに混乱している。お決まりの場面だ。どういうことかをネクロマンサーがかいつまんでふたりに説明している。

「ええ、手に入ったわ。これよ。」

ウォーロックが荷物を開いて、その中の『ケレンドゥスの毒』をアッキーナに渡して見せた。

「確かにこれです。これがあれば治療薬を作れますよ。ちょっと待っててくださいね。とりあえずの分だけこれから作ってきます。あとは在庫を置いておきますから定期的にここに買いに来てください。」

そういうといつもの調子でカウンター裏の台所らしきところへいそいそと姿を消しっていった。しばらく時間がかかりそうなので、めいめい店内を散策することにした。ウィザードとソーサラーは興味津々である。ウォーロックは以前の経験を踏まえて、商品に触れるくらいはよいが、絶対に身に付けたり手に取ったりしないようにふたりにきつく忠告した。ここの商品はどれもそれくらい危険なのである。

30分もしたであろうか、それぞれがそれぞれの興味に任せて店内を見て回っていたところに、アッキーナがカウンターに姿を現した。

「お待たせですよ、っと。」

その声を聞いて4人もカウンターに集まる。

「これが治療薬です。朝昼晩、日に三回、欠かすことなく服用してください。最初は治療薬の方に副作用があって、不安が強くなったり、気分が悪くなったりすることがありますが、その症状は慣れればすぐにやみます。ですから、絶対に勝手に服用を中止しないでください。」

「ええ、わかったわ。」ソーサラーがその薬瓶を彼から受け取る。

「とにかく大事なのは、現在の自分を否定しないこと、将来の希望をもって治療に当たることです。実はこれが本当に難しくて、薬に限界があるというよりこれが出来なくて治療がうまくいかない場合が多いんです。きっとみなさんの助けが必要になると思いますよ。」

「わかってるよ。任せとけってんだ。」ウィザードが返事する。

ソーサラーも何か意を決したような表情をしている。

「ところで…。」ネクロマンサーが口を開いた。

「アッキーナ、P.A.C.という召喚魔法について聞いたことがありますか?」

「P.A.C.ですか。なるほど。みなさんがこれを手に入れたのは P.A.C.ストアだったわけですね?」

アッキーナはその店を知っているようだ。

「そこはある組織が裏金を稼ぎ出すために営業している『裏路地の法具屋』のチェーン店だということが最近分かりました。詳細は今調べてるところなんですが、どうやらそこそこ面倒な連中みたいです。まぁ、それでもお話を伺うに、どうやら今日その本店をみなさんが潰してくれたようなので、しばらくは静かにしているでしょう。僕もあの方も目を光らせておきます。それで、P.A.C.の召喚術についてですが、その術式で召喚されたモノを間近でみましたか?」

「それが…」

「こいつがすげえ魔法で跡形もなくずたずたにしちまったんで、ろくすっぽ見てねぇよ。」

「そうですか。ひとまず、ちょっと特殊なアンデッドの集団を召喚する術式ぐらいに思っていてください。これからもそれを使う連中がきっと現れるでしょう。」

「まじか!あんなのとしょっちゅう顔を合わすなんてごめんだぜ。」

ウィザードが今の自分ではどうにもできないというような面持ちで言う。

「私が召喚するアンデッドとは違うのですか?」

「そうですね…。」アッキーナが言葉を濁す。

「ちょっと訳あって今はお話しできないんですが、普通のアンデットとは違います。その証拠に水と氷の術式でも十分な効果があったでしょ?」

確かにそうだ。肉体を残している、残していないに関わらず、アンデッドは水と氷には強い。殲滅魔法でも殲滅しきれずに犠牲者がでることがあるくらいだ。しかし、今日の相手に、ソーサラーの水と氷の魔法は極めてよく効いた。

「とにかく、その術式で召喚される存在は、アンデッドではあるけれど、もう少し人間に近い異形の存在。そんな風に思っていてください。説明できる時がきたら話します。ところでみなさん、お茶でもいかがですか?」

「じゃあ、今日は『アインストンの血涙』がいいな。」ウォーロックが言う。

「私もそれで。」ネクロマンサーもリクエストする。

「よくわかんねぇから、あたしらにもおんなじ物を頼むぜ。」

「おねがいします。」

新参の二人もそれに決めたようだ。

「『アインストンの血涙』ですね。では少々お待ちください。」

「よっこらしょっ、と。」

お茶を載せたお盆を携えてアッキーナが奥から戻ってきた。

「お待たせしました。『アインストンの血涙』です。」

「へぇ~、きれいなお茶ね。見たことないわ。」

ソーサラーはじっとそのポットを見入っている。

4人とアッキーナは、しばしの時間、アーカムのカウンターを囲んで楽しく談笑した。時の流れを忘れるようなひと時であった。

その後、いつものようにコイルを逆順にたどってアカデミー前に戻った4人は、すぐにリズの部屋を訪れ、ハンナに薬を与えて、その夜はみなで彼女を見守った。