第21回 賢治の建築石材を探して

あるサラリーマンの生と死

見出しは、佐藤竜一さんの、『宮沢賢治あるサラリーマンの生と死』(集英社新書)から頂いております。こちらを読んで、より一層東北採石工場で働いたサラリーマン賢治を理解しようとしていました。なかでも気になったのが、東京方面で売り出そうとしていた、建築用材料でした。どうも石が見えてこないのです。

"(筆者註 昭和六年)七月一九日には工場から壁材のサンプルが送られてきた。 赤間石による赤、赭(あかつち)、黄、青、紫、大理石の灰色の計六色を得たことになる。見本を各一貫くらい送ってもらえれば、サンプルを調整して確実な注文を得たいと、工場へ返事を出す。

七月二〇日には、蛇紋岩砕石サンプルが届く。それに対し、「あれならば何とも申分無之」と書き、前日に連絡した分と一緒に送ってほしいと返事を書く。

建築材料をめぐり、頻繁な工場とのやり取りが続いている。"

佐藤竜一 著

具体的な鉱物は、蛇紋岩、赤間石のみである。それ以外は分からない。ただ、赤間石は岩手となるか微妙だった。江戸時代(18世紀)中期からは厚狭(あさ:現在の山陽小野田市厚狭)で採石され、赤間関で硯に加工されていたものと聞いた。硯石に使われたというので、岩手県一関市東山町特産の紫雲石が相当するのか疑問も残ることになる。まずは自分で調べようと、再度 #石と賢治のミュージアム を訪問することにした。

建築石材のサンプル

早速の訪問で、建築用材料は建築石材サンプルとして展示されていることが分かった。これは後日作成されたサンプルだとミュージアムから案内された。

大きさは、30cm角程、厚さ10cm 以上のもので表面は、タイル状に、紫雲石、黒曜石、大理石を砕石したものだった。自分の印象としては壁材料かと判断した。ありそうで見たことがなく、これが昭和六年だとしたら相当モダンという印象を得た。しかし、これでは赤、青(黒曜石の砕石は青くみえました。)、灰の3色しか分からないということになった。

これに別途、蛇紋岩砕石を検討していたような節があります。そもそも経緯としては、賢治が農繁期に炭酸石灰(タンカル)を多いに販売していたが、農繁期が終わると需要が途絶え、新規事業として考えられたのが人造石の建築石材だったのだ。石っこ賢さんの本領発揮というところだったのか。

書籍から見えてくる賢治

#石と賢治のミュージアム には図書室がある。そこからヒントを得られる文献があった。

早速引用しよう。

"その日の夕方私は彼を自宅に案内して夕食を共にし、夜遅くまで話し込んだ。彼はその当時東北石灰工場で働いていること、石灰粉は胸の病気によいこと、石灰搗粉は土壌改良に有効なこと等話して居た。又石灰粉の需要は時季的に不同性があるので、閑期には色々の石粉を配合した化粧煉瓦を造って売る計画を説明し、その試作品を携えて名古屋方面迄売込宣伝に行って来ると張り切って居り、胸が悪い様子は全然感ぜられなかった。色々な試作見本を取り出して示されたが、石粉といっ ても、この場合はそんなに細かい粉末ではなく角ばった角礫砕砂であり、色彩大理石の屑や、古生層に特有な濃い赤褐色や青紫色の輝緑凝灰岩、蛇紋岩等の砕屑をセメントで固めたタイル様の物であった。今で言えば人造大理石、小型テラゾーというところであろうか。表面は磨かず、古典的な渋味もあって、洋風建築の外装に張り付ければ面白そうであった。彼はその色味に応じて北欧風とか独逸風などと説明し「これなんか教会にいいじゃごわせんか」などと一人で喜んでいた。見本に は一々銘を付けていたようだったが私は忘れてしまった。"

宮城一男 著

この概略は、『新校本宮沢賢治全集 年譜編にも見られる。底本は、『周辺』の「賢治と私( 三)」からか。

昭和六年九月十九日、仙台で賢治が盛岡中学の先輩、加藤謙次郎氏とバッタリ出会い上記のやり取りをしたと言う。化粧煉瓦、様々な石の砕屑をセメントでタイル状に固めたものとある。ミュージアムのサンプルはかなり的を得ているいるのではないだろうか。しかも、石については詳細で加藤謙次郎も造詣が深かったので、このような記述が残っている。これら濃い赤褐色や青紫色の輝緑凝灰岩を足して、佐藤竜一さんの言説の6色の石ではないか。そう考えもする。これはもはや解決できない問題なのかもしれない。継続し、関連書籍から信憑性の高い言説を取るしかない。

また、もう一冊魅力的な本を見つける。40kgの革トランク問題だ。宮沢清六の、『兄のトランク』から有名になったのだが、疑問を呈している方を見つけた。#鈴木東蔵 の息子

#鈴木実 さんだ。鈴木実の、「宮沢賢治と東山」の書籍に記載があったのだ。こちらも、紹介しよう。

"採石工場は秋から冬、春と實

のシーズンでしたが、夏から初秋は暇になりました。 この間の操業をするため、壁材料の生産がくふうされました。奥地の猿沢、田河津、磐井里などに紫雲石、蛇紋岩など、赤や青の美しい原石があり、これを材料にした製品で、建築業者に注目をされておりました。

賢治は、これにも着目し、自分でコンクリートにその粉末を塗り、タイルのような見本 をつくって、広告のはしに「当地は天然の富源に恵まれてあるので、壁材料として、世に稀なる、 独得の石材が多量に埋蔵されてありますので、これを採石して製品を揃えてあります。 多少に拘らず御用命を願います」との一文を付し、宣伝をはじめました。大量の消費は東京方面でしたので、賢治は肥料展覧会の仕事が終るや、いろいろ準備を整えて上京しました。賢治が問屋などを調べて作ったノートが残っておりますが、それは綿密なものです。出発にあたり、賢治は東蔵に、来年は仙台に出張所をつくりましょう、となみなならぬ力の入れ方でした。何か賢治は仙台にひかれるものがあったようでした。

花巻ではご両親が心配され、上京をいろいろとひきとめましたが、医者が上京もよいと 許しましたので、九月十九日に重いトランクを持って出発しました。(その重さ四十キロ と書いたものがあり、専門家にただしますと、三十キロがぎりぎりの線で二十キロでも重いといっておりました。二十キロあたりでしょうか。)"

鈴木実 著

賢治の東京方面行きの革トランクは十貫(約40kg) というお話もありますが、現実的には20kg程度ではなかったかと想定しています。

おわりに

今までの、佐藤竜一さんの6色までは到達できなかったが蛇紋岩を入れて4色までは到達出来たのではないかと思っている。しかし、昭和六年おこなった、石灰技師のサラリーマン賢治は営業マン、共同経営者でもあり、農学校教師、羅須地人協会と同じ熱意で取り組んだ仕事ではなかっただろうか。宮沢賢治の手紙が約500通残っているとされるが、117通は鈴木東蔵宛という。出会いから4年間、業務連絡が主体といえ、それだけ晩年の賢治には東北採石工場は大事であったのだ。宮沢賢治の観光は花巻の宮沢賢治記念館、イーハトーヴ館、宮沢賢治童話村に頼りがちですが、一関の、#石と賢治のミュージアム も重要と思われます。ぜひ機会がありしたら訪問してみてはいかがでしょうか。オススメいたします。

付記 国柱会の曼荼羅、御書について

職員の方とお話できたので、思い切って、曼荼羅についてお聞きしました。過去に国柱会の団体が #石と賢治のミュージアム も訪問し、それが縁となり、国柱会から送られたということでした。勝手に宮沢賢治と入った曼荼羅をコピーする訳がないと思っていたので納得しました。縁とは深いものですね。もっとも、掛軸までが国柱会で、仏壇は #石と賢治のミュージアム で用意したとのことでした。

もう一点、国柱会がらみで発見がありました。大正十年に家出した際、頭の上に落ちてきた「御書」です。

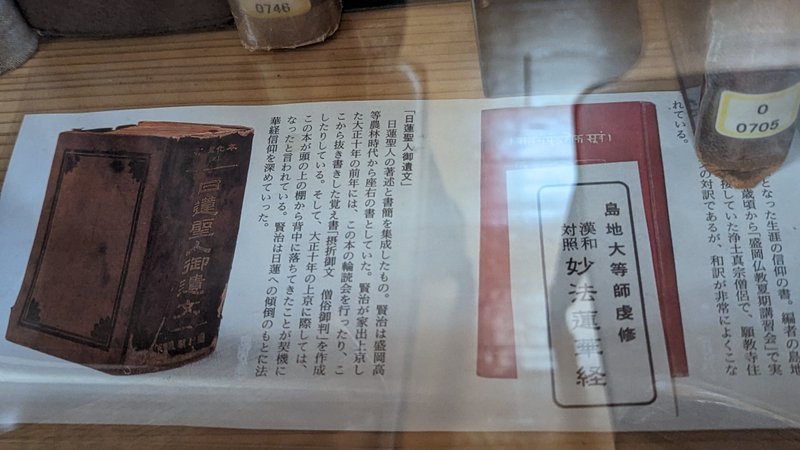

以下、上記の写真解説です。

"日蓮聖人御遺文」日蓮聖人の著述と書簡を集成したもの。賢治は盛岡高等農林時代から座右の書としていた。賢治が家出上京し 大正十年の前年には、この本の輪読会を行ったり、ここから抜き書きした覚え書「摂折御文 僧俗御判」を作成したりしている。そして、大正十年の上京に際しては、 この本が頭の上の棚から背中に落ちてきたことが契機になったと言われている。賢治は日蓮への傾倒のもとに法 華経信仰を深めていった。"

賢治の遺物ではないにせよ、こちらが「御書」で間違いないものと思われます。行った際、図書室にある曼荼羅の下の段に置いてありますので是非ご覧ください。

御礼 #石と賢治のミュージアム の職員の方々、お忙しい中お話を聞かせて頂きありがとうございました。また、再訪時時間がありましたらよろしくお願い致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?