人間中心設計入門3.1 読み解き&寄り道

HCDライブラリー発刊の人間中心設計入門書を読み進めています。重要なところを、寄り道と感想をまじえながら自分なりにまとめていきたいと思います。抜け漏れなどあると思いますがやさしく見守っていただけると嬉しいです。

第1章と2章

内容的にイントロダクションに近いのかなと思いました。ビジネスにおいてこんなことあるよねっていうケーススタディとHCD学んでプロジェクトに生かすと、ほらこんないいことあるよっていうケーススタディが紹介されている感じでした。ぱらぱら流し読み程度でも良さそうです。ということで第3章から深堀していこうと思います。

第3章 人間中心設計

3.1 うれしい経験、苦い経験

HCDの目的

苦い体験を嬉しい体験へすること

HCDのメリット(ISO9241-210)

HCDのメリットとして提示されている7つはISO9241-210をサマったもの。ふむふむ。これは、HCD-netの資料にもたくさん記述がありました。たしかISOに対応しJISもあった記憶です。

1.ユーザーの生産性や組織の作業効率の向上

2.訓練やサポート費用の削減

3.ユーザビリティの向上によりアクセシビリティが向上

4.ユーザーエクスペリエンスの改善

5.不快感とストレスの緩和

6.ブランドイメージと競争力の向上

7.サスティナビリティへの貢献

ISO 9241-210

ということで、ISO9241-210 検索しISOのサイトをのぞいてみました。

んで、目的のISO 9241-210はというと

当たり前ですが、英語… DeepLさんで翻訳してみました。

ヒューマンシステムインタラクションの人間工学

Part 210: インタラクティブなシステムのための人間中心設計

インタラクティブなシステム…

このタイトルだけみるとめちゃくちゃデジタルの操作画面を連想するけどいまやデジタル以外の領域にも広がっている。。もともとはデジタルが起点だったんだなーと思いました。下にスクロールすると

● Abstract

● General Information

● Life Cycle

があったのでAbstoractをDeepLさんに翻訳してもらいました。っていうかAbstoractってなに…💦ここでもDeepLさんにお願いして教えてもらいました。

概要 みたいなことなのか。

ということで本文を翻訳してもらいました。

この文書は、コンピュータベースのインタラクティブシステムのライフサイクルを通じて、人間中心設計の原則と活動に関する要求事項と推奨事項を提供するものである。この文書は、設計プロセスを管理する人々が使用することを意図しており、インタラクティブシステムのハードウェアとソフトウェアの両方のコンポーネントが、人間とシステムの相互作用を強化する方法に関するものである。

注 :コンピュータベースの双方向システムは、その規模や複雑さがさまざまです。例えば、既製(シュリンクラップ)ソフトウェア製品、カスタムオフィスシステム、プロセス制御システム、自動銀行システム、ウェブサイトやアプリケーション、自動販売機、携帯電話、デジタルテレビなどの消費者製品などです。本書では、このようなシステムを一般的に製品、システム、サービスと呼ぶが、簡略化のため、1つの用語のみを使用することもある。

本書は、人間中心設計活動の概要を説明するものである。人間中心設計に必要な手法や技法を詳細に網羅しているわけではなく、また健康や安全面についても詳しく述べているわけではありません。人間中心設計の計画と管理について述べていますが、プロジェクト管理のすべての側面について述べているわけではありません。

本書は、インタラクティブ・システムの設計・開発を行うプロジェクトの計画・管理責任者が使用することを意図しています。そのため、人間工学の技術的な問題については、設計プロセス全体における人間工学の関連性と重要性を理解するために必要な程度にしか扱っていません。また、人間中心設計に携わるヒューマンファクターやユーザビリティの専門家のためのフレームワークを提供します。詳細なヒューマンファクター/人間工学、ユーザビリティ、アクセシビリティの問題は、ISO 9241の他の部分(付属書Aを参照)や人間工学の大原則を定めたISO 6385を含む多くの規格でより詳細に扱われています。

本書の要求事項および推奨事項は、人間中心の設計・開発に携わるすべての関係者に有益である。付属書Bは、本書への適合性を主張するために使用できるチェックリストを提供する。

ISO 9241-210の概要をサマってみた

想定している読み手

設計開発プロセスを計画管理する人

メリットのある読み手

人間中心の設計開発に携わるすべての関係者

記載内容

●人間とソフトウェアの関係を強化する方法を記載

●人間中心設計活動の概要を説明するもの

●人間中心設計の手法や技法は網羅していない

●人間中心設計に携わるヒューマンファクターの提供

●ユーザビリティの専門家のためのフレームワークを提供

関連するISO

ISO 6385(人間工学の大原則)

ISO 9241-210の更新

2019年7月

ISOを検索したのは、初めてでした。

全文読みには購入するのか!とちょっとびっくりしました。国際標準規格って売り物なのか…

全文の冒頭に「ISOとは」の文章があり、ISOは電気技術標準化に関するあらゆる事柄について、国際電気標準会議(IEC)と緊密に連携しているっていうのを初めて知りました。

ISOって工業製品全般をカバーしてるものなのかなって勝手に思ってましたが電気機器のものだったんですね💦その点も良い気づきでした。

Donald Norman

ノーマン先生も今までなんども目にしてきました。ノーマン先生についてもちょっと掘り下げてみます。

第3章では下のような説明がありました。

アメリカの認知工学者

著書「誰のためのデザイン?」で人間中心設計のアプローチを提示

HCDとは哲学と進め方であり、

インダストリアルデザイン

インタラクションデザイン

エクスペリエンスデザイン

の3つのデザイン分野が注目する領域のことである

HCDの哲学と進め方は、製品やサービスが何でも、主な注力点はどこでも、デザインプロセスに人間のニーズについて深い考察と検討を付け加えるものである

これだけだと、ノーマン先生がいかにキーパーソンか伝わってきにくいけど

入門書という立ち位置だからこの程度なのかな…

自分もノーマン先生が偉大な人だというのは知りませんでしたが今回HCD検定やUX検定の勉強を始めて、時代的にかなり重要で偉大な方なんだとわかってきました。

Donald Norman先生のWEB

Wikiとかいろんな情報が存在してますが、ご本人は何を語っているのかノーマン先生ご自身のWEBがあったので覗いてみました。

About Don Norman

やさしそうな先生。実際どんな授業をするんだろう~。ここでもDeepLさんに翻訳をお願いしていきます!

私は複数の人生を生きてきました: 大学教授、企業経営者、コンサルタント、キーノートスピーカー、そして作家。

どのような分野ですか?電気工学、認知心理学、認知科学、コンピュータサイエンス、デザイン。大学教授、産業界の重役、多数の学術・産業諮問委員会および取締役会のメンバー。そしてコンサルタントでもあります。

1993年にカリフォルニア大学サンディエゴ校を退職したのを皮切りに、5回退職しています。5回目の退職は、2014年にUCサンディエゴに戻り、デザインラボの創設ディレクターになった後です: 2020年12月31日、5年間の任期中の7年目に退職しました。

他の3つの退職は何だったのでしょうか?ノースウェスタン大学、ニールセン・ノーマングループ、そしてイリノイ工科大学デザイン研究所の評議員として。

私は、ユーザーエクスペリエンス/ユーザビリティのコンサルティング会社であるニールセン・ノーマン・グループの共同設立者であり、代表を務めており、現在は名誉職を務めています。

私はIDEOのフェローであり、シカゴにあるIITのInstitute of Design(現在はIITの名誉教授)の評議員の一員でもあります。その間、Appleの副社長、HPの重役、スタートアップ企業では投資家、アドバイザー、取締役などさまざまな経験を積んできました。

私は3つの名誉学位、認知科学とコンピュータ科学のためのフランクリン・インスティテュート・メダル、そして全米工学アカデミーの会員になっています。

2021年10月、私はロンドンに行き、2021年のデザイン教育への特別な貢献に対するサー・ミシャ・ブラック・メダルを受賞しました。ロンドンでは、エレン・マッカーサー財団の方々と、"The Waste Age "の展示が始まったばかりのロンドン・デザイン・ミュージアムで、3日間を過ごしました。どちらの場所でも、「デザインに何ができるか」が大きなテーマで、サーキュラーデザインの原則で、サーキュラーエコノミーのためのデザインをメーカーやデザイナーに納得してもらう方法について話し合いました。この訪問は、副題に「Meaningful, Sustainable, Humanity Centered」とある「Design for a Better World」という本にとって重要なものでした。サステイナビリティは、この本のおよそ1/3を占めています。

なんかやっぱすごい人なんだ!そして、今なお活躍中!!!!しかもWordで経歴をダウンロードできるようになっていました。下記はノーマン先生のWEBからダウンロードできるバイオグラフィです。

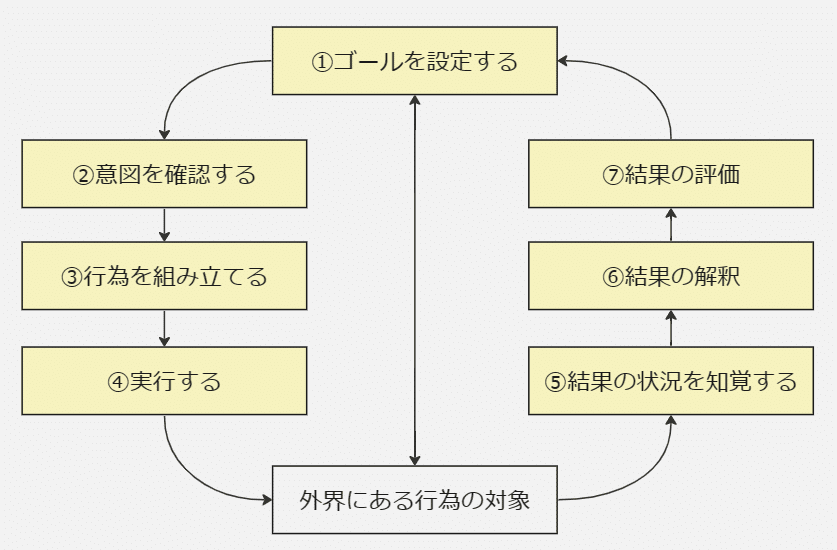

Donald Norman 行為の7段階理論

Donald Norman先生が著書「誰のためのデザイン?」でHCD中心のアプローチを提言し、そのときに7段階理論を提唱。この本は要チェックな気がするのでおいおいちゃんと読みたいと思います。

この本は2013年に改訂されていて、当時のエッセイとしてノーマン先生のWEBに記事があり、そこで基礎的な入門書として簡潔にまとめていると述べているので、おいおい読みたいと思います!

Finally, one important component of the original edition was its brevity. The book could be read quickly as a basic, general introduction. I kept that feature unchanged. I tried to delete as much as I added to keep the total size about the same. The book is meant to be an introduction: advanced discussions of the topics, as well as a large number of important, but more advanced, topics have been left out to maintain the compactness.

3.1 まとめ

寄り道をだいぶしてしまいました。3.1のまとめです。今回はmiroでまとめてみました。今後、どのツールがいいかは試行錯誤していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?