息子と二人ヨコハマ・トリエンナーレ2020へ

春から夏にかけてはコロナ禍もあいまって、個人的な引きこもり傾向がさらに強化されたこともあり、そうこうしてる間に仕事も忙しくなって来て。しかし、気にはなっていたのだ。

また、普段から、横浜美術館はじめ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団には仕事でもいろいろと付き合いがあることもあり、会期終了間際ということで、オフィスには招待券まで送っていただいて。(招待券は社員のみなさまに譲ったけれど)さらに、最近は文化庁の仕事なんかも始まって、文化芸術クラスターの方々に囲まれて仕事する場面も増えている。

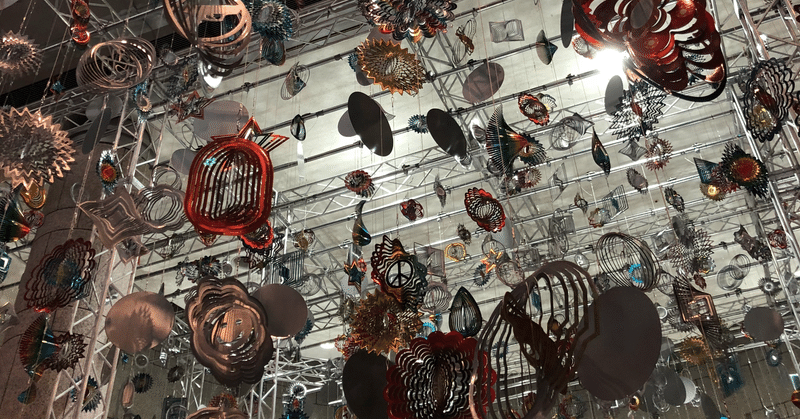

SNSでは日々謎な作品写真とともに、「行ってきたレポート」も流れてくるし。それらを見る度、なにやら後ろめたいような気にさえさせられてきたのである。

ということで、一念発起、最終日前日の土曜日の夜に翌日日曜日のチケットを予約。18時〜という遅い時間しか空いていなかったので、一瞬ためらわれたけれど、家族の許しも得て、さらに、息子(高校1年生)も連れだって「ヨコハマ・トリエンナーレ2020」へ出かけるということに相成った。息子は、正直そこまで乗り気な様子はなかったが、夕飯の焼き肉を約束して、説得に成功したのだった。

息子は覚えているかわからないが、彼が小さかったころ、ヨコハマ・トリエンナーレにもなんどか連れて行ったし、越後妻里大地の芸術際にも2度ほど家族で出かけたことがある。大地の芸術際では目を離した隙に、草間彌生の花の上に乗ろうとしていた息子を抱きかかえて制止した記憶がある。

昨年の秋にはバルセロナ〜リスボン〜ポルト〜パリと二人で一緒に旅行して(バルセロナまではぼくの両親も一緒)、パリではルイ・ヴィトン財団でやっていたシャルロット・ペリアンの回顧展(コルビュジエやレジェの絵も展示されてた)やポンピドゥーセンターも見学した。

なので、少しは現代アートにも慣れているのではないかと思うのだ。

思い起こせば、ぼくの両親はどちらかといえば、ルネサンス以降のキリスト教の宗教画の方が趣味だったのだと思う。そんな環境だったので、ぼく自身も現代アートとは接点もないまま育った。はじめて、現代アートを意識したのは、サンフランシスコのSFMomaに行ったときで、20歳くらいだったろうか。父のシリコンバレー出張にひっついて初の海外旅行に行ったときのことだ。その頃のぼくはデザインに興味を持ち、そうした活動も始めていた頃だったから、おそらく、父はお堅い古典絵画よりも興味を持つだろうと考えたのだろう、SFMomaに連れて行ってくれた。正直、どんな展示だったかはあまり記憶にないのだけれど、巨大なガラクタのようなものが鎮座していて、観衆はそれに熱心に見入っているものだから、そちらの状況の方が不思議で記憶に残っている。

それ以降、不可解なものを理解しようと、努力、いや、努力はしていないな。けれど、関心は持ち続け、ことあるごとに、展覧会や美術館には足を運ぶようにしている。その後、妻と結婚して長男がうまれて、長女がうまれて、ぼくの現代アートをとの付き合いは家族ぐるみになったということだ。

ヨコハマ・トリエンナーレについては、今回の展示がどうのこうのと評論するつもりはないが、ヨコハマ・トリエンナーレには過去までさかのぼって、思い出が沢山ある。なにしろ、ぼくがいまの仕事ができているのも、きっかけはヨコハマ・トリエンナーレだったといっても過言ではないのだ。

SFMoma以降、現代アートに興味関心をもっていたので、地元横浜で開催される国際的な現代アートの展覧会であるヨコハマ・トリエンナーレにも自然と興味が沸いてきた。観客としてではなく、もう少し踏み込んだところで関与してみたいと思い、ヨコハマ・トリエンナーレ2005では、ボランティアとして市民広報の活動でウェブサイトの構築運営に携わることにした。作家の制作の過程などを取材してレポーティングするというのがチームの主な活動の内容だった。ぼくは、取材にはいかず、ウェブサイトのメンテが中心だったが、会合にはたびたび参加した。右も左もわからない中、集まる人々はクセの強い人ばかりで面食らったのを覚えている。

日本大通りにある、いまは、ベイスターズカフェになっているが、旧関東財務局の古い建物が横浜のアート拠点のひとつになっていて、そこの一室や、ときには野毛の中華飯店ということもあったか。ディープな横浜コミュニティの末席からそうした世界を眺めて、刺激的な日々であった。

思い出したが、旧関東財務局の建物、地下に留置所だったスペースがあったと思うのだが、ぼくが出入りしていた当時、その元留置所は、薄暗い暖色系の雰囲気のある照明の中、見るからに高価そうなソファーや什器、そしてオーディオが並ぶといった、ラグジュアリーな空間となっていた。地上階は建物の耐震補強工事を待つ暫定利用の期間でどのフロアもほぼスケルトンのまま、壁も塗り直さず、古材廃材で仕切った中にどこからか寄せ集めてきた古い家具を並べるような質素な空間ばかりだったので、そのギャップに驚いたのであった。あれは、誰がなんの目的で作った空間だったのか、教えてもらったような気もするが忘れてしまった。

話がそれた。

ぼくは幼少の頃から横浜に住んではいたが、2005年に知ったディープ横浜はぼくの知っていた横浜とは違うものであった。それは、ぼくがまだ若輩者だったからということではなくて、いくら歳を重ねたとしても外からはわからない、一歩踏み込まないと見えてこない世界があるということをそのときに知った。

それ以降、ぼくは芸術文化の情報やローカルな情報をウェブを使って共有知化するということに取り組むようになり、いまもそのような仕事をやっている。人生どう転ぶかわからないものだ。

高校1年生の息子の目に現代アートがどのように映っているのかはわからないが、自分の中の世界を押し広げるには現代アートを鑑賞・体感することは良いエクササイズになることは間違いない。ぼくがいまこうして駄文を書いているように、数十年後に思い出して、少しは感謝するようなことがあれば良いな。

ちなみに、駆け足でトリエンナーレをひととおり鑑賞した後、夕食は約束の焼き肉へ。とても旨かったのだけれど、息子史上初の高級焼き肉の思い出ばかりになってしまっては困るなぁ、と少し心配している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?