マンガの中の少女マンガ/家:里中満智子「コミック天使」(1970-71)

里中満智子のデビューは『週刊少女フレンド』1964年39号に掲載れた「ピアの肖像」だ。この作品は第1回の講談社新人漫画賞で首席を獲得し、それでそのままデビューをしたというわけだ。

里中によれば、このデビュー作の執筆は水野英子に送ったファンレターがきっかけのひとつだという。ファンレターにカットを描いたものを添え「私の絵でマンガ家になれるでしょうか?」と質問したところ「絵だけ見ても分からないので、次の作品ができたら送ってきなさい。読んであげるから」と返事があり、水野に見せようと思い執筆した作品を講談社の漫画賞に投稿した。里中はそのように語っている。(注1)

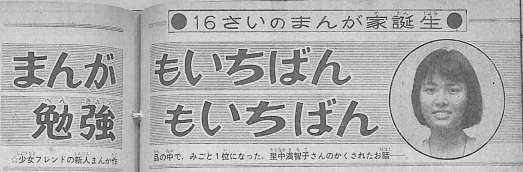

ともあれ、当時の里中は若干16歳。その登場は全国のマンガ家志望の少女に大きな衝撃を与えたことはよく知られている。『少女フレンド』の誌面でも「ピアの肖像」本誌掲載の前号である1964年35号には「16歳さいのまんが家誕生 まんがもいちばん勉強のいちばん」と題して里中を紹介する2ページの記事が掲載されている(図1)。注目しておきたいのは、ここでも「まんが家」という言葉が使われており「少女マンガ家」というカテゴリは用いられていないことだ。ちなみに同年54号には、里中、そして同じく当時16歳だった青池保子の初の連載を告知する記事「特別ニュース 16さいの少女がはじめてかくつづきまんが」が掲載されているのだが、同記事の見出し使われているのは「おねえさんまんが家」である。

当時のメディアで「少女マンガ家」ということばがまったく使われないわけではないのだが、使われる場合も「少女マンガ」の作家を意味することばというよりも、「マンガ家の少女」を意味するものとして使われるのがしばしばだ。(注2)

前置きが長くなったが、弱冠16歳にしてマンガ家デビューした里中は、当時のマンガ家志望の少女たちにとっての目標となりうる存在であり、新たな描き手育成の必要に駆られていた少女向け雑誌の誌面でも、彼女にそうした役割を担わせようとしていたようだ。

そんな里中がマンガ家を目指す少女を主人公にした作品が、本作「コミック天使」である。『なかよし』(講談社)の1970年8月号から1971年3月号にかけて連載されている。

ちなみに【図1】は里中が同誌で前号まで連載していた「マリアンヌ」最終回の末尾に掲載されていた「コミック天使」の予告だ。かつての雑誌では人気作家が休みなく次の連載を始めると言うのは恐ろしいがザラにある話なのだが、この予告編を見ればわかるように、本作の主人公の名前は「まんが」である。いくらマンガに人生を捧げているからって母親からの異論も当然ですよ、お父さん。

という記述にも注目だ。

あらかじめ述べておくと、この「コミック天使」が厳密な意味で「少女マンガ家マンガ」とは言えるかというと微妙なところである。作中で「少女マンガ家」ということばは出てこないし、少女マンガ雑誌、少年マンガ雑誌と横断的に描く男性のマンガ家も登場する。

そのことを作品の内容を確認しておく。主人公の朝木まんがはマンガ家を目指す中学生だが、家の暮らし向きは豊かではない。というのも父親の朝木太郎はかつては人気マンガ家だったが、その童話的で夢のある作風はすっかり時代遅れになってこの10年まともな仕事の注文はひとつもない。しかしこだわりを捨てられない太郎はその作風を堅持していて、母親が夜の仕事へ出て一家の生活を支えているのだった。モデルにしたというわけでもないだろうが、優れた実力を持ちながら童心あふれる健全な作風へのこだわりから時代の変化についていけないという父親像には、なんとなく寺田ヒロオを連想させられる。ちなみに、母がバーで働いていることは第一話で露見して父を憤慨させる。そして母は家を出ていってしまう。ちなみに再会した母は出版社の社長と交際しており、まんがが恋人の娘と知った社長は仕事を斡旋しようとするが、当然ながら彼女はこれを断るのであった。

「コミック天使」では、まんがの父に象徴される良心的な児童マンガの理念と表面的な華やかさだけの流行マンガが対比されていて、主人公は前者の基本的には理念を抱えて自身の「まんが道」を進んでいく。

その道の中で彼女に関わる人物はさまざまだが、まんがのクラスメイトで眉目秀麗、家も裕福ながら高校進学せずにマンガ家になろうとする北小路は後者、流行マンガ路線の象徴的な存在として描かれることになる。マンガの原稿が入っている封筒を踏みつけても悪びれることもない驕慢さが素晴らしい。

その他、まんがの片想いの相手である人気マンガ家・水上譲は、流行マンガの極で活躍しながら、良心的マンガへ向けて再起する人物である。少女マンガから少年マンガまでジャンル横断的に描く人物である。ただし、注意して読むと「少年マンガ」ということばは出てきても、「少女マンガ」ということばは基本的に用いられない。水上に刺激されてまんがが「あらゆるジャンル」を描きたいと意気込みを語る場面でも「現代もの 時代もの コメディー 悲恋物語 動物もの アクションもの そしてもちろん 少年まんがもかきたいわ」と口にしており、「少女マンガ」というカテゴリは出てこない。(図3)これはまんがにとって自身が描いているのはただ「マンガ」であるということなのか、あるいは自身が属するジャンルが「少女マンガ」なのは自明だということなのか。判然としない。

それはともかく、この水上譲という男がかなり最低の男でいろんな女にちょっかいを出しては飽きるとポイというタイプなのである。その犠牲となったのが人気マンガ家の阿部マリアである。水上に恋し、献身的に尽くすマリアは自身とのデート中に事故で怪我をした水上の代わりに自発的に代原を描いたりまでする(そのせいで代原を依頼されていたまんがのデビューは据え置きになってしまう)のだが、水上はそんな彼女を鬱陶しがり約束をすっぽかして他の女と遊んでいる。傷心のマリアは服毒自殺を果たす。マリアの死後、水上は自身が実は彼女を深く愛していたことに気づき、喪失の悲しみから一時期はマンガを描くことから遠ざかるが、やがて描くことこそが贖罪であり彼女へのだと気づき…という展開なのだが、正直いって何を悲劇の主人公ぶってるんだこのクソ野郎、という感じである。いや、マジで。

その他、まんがの父の良心的な作風に深い理解を示す先輩作家や編集者も登場するのだが(注3)、本作で面白いのはこのように良心的なマンガが理想的なものとして提示されている点で、むしろ、典型的な少女マンガとしてイメージされるようなきらびやかでロマンチックな作風については距離が取られている。ただし、恋愛を描くこと自体が否定されているわけではなく、たとえばまんがが父の前で構想を語る「赤いバラの恋」は一人の男性をずっと想いながら生涯を終える女性の物語であり、まんがは「愛するひとを ただひたすら まつ…… そんなかなしい 初恋を きれいに かいてみたいの」と語る(『なかよし』1970年12月号)。

愛を描く物語が表面的なものとして否定されているのではなく、表面的なきらびやかさでを追い求めるのではなく、人間の心に真摯に迫るものこそを描くべきということだろう。このあたりは里中自身の創作姿勢に通じるものが読み取れそうだ。

いずれにしろ、この作品でも少女向け媒体で描く作家のことを「少女マンガ家」と呼ぶことはないし、「少女マンガ」というジャンル名も出てこない。ただし、『なかよし』の誌面自体ではすでに「少女マンガ」という言葉は使われているし、1970年の時点では「少女マンガの作家」という意味で「少女マンガ家」という言葉が使われることは一般化しつつある。(注4)にもかかわらず、この作品では良心的マンガという理念が前景化しているために「少女マンガらしさ」との関係をまんがが意識することがあまりないのだ。

ちなみに、「コミック天使」連載時の『なかよし』では、同作と関連した企画ページが掲載されている号もある。たとえば1971年3月号には「今月のまんが教室」として「あなたもまんが家になれます まんがちゃんのまんがスクール」というコーナーがあり、読者投稿作品の講評が掲載されている。ただし、「まんがスクール」自体は従来から存在するコーナーであり、この号が「まんがちゃん」とコラボレーションしているということだろう。

1970年11月号には「まんがちゃんとシローくんのまんがで売り込め」というカラー口絵の記事が掲載されている。シローくんというのは「サインはV」などで知られる原作者・神保史郎のことで、まんがちゃんを出版界に売り込むために神保と連れ立って「あしたのジョー」の矢吹丈をはじめとした人気マンガの主人公に取材にいくという企画だ。(図4)もっとも実際に回答しているのはそれぞれの作品の作者である。

なお、里中満智子もキャラクターへの質問という形式をとらずに本人が登場している。(図5)

こうした企画からは、マンガを描くことや職業としてのマンガ家に対する読者の関心を掘り起こそうという編集部の狙いが感じられる。「コミック天使」自体も、読者のマンガ家になりたいという気持ちを刺激するための役割を誌面の中でになっていたのだろうか。

7つの顔をフルに活用するということだが、ここでは自分自身をアピールすることとキャラクターを生き生きと多面的に描くことが重なりあっているように見えるところが興味深い。

注1:『マンガ研究』第30号、日本マンガ学会、2024年、p.260。里中満智子『漫画を描く―凛としたヒロインは美しい』(中央公論社、2024年)でも同様のことが語られている。

注2:このあたりについては、以下に論文としてまとめている。

岩下朋世「少女マンガ家のメディア表象 : 1960年代までの雑誌メディアにおける「少女マンガ家」記事について」『メディア情報研究』第10号、相模女子大学学芸学部メディア情報学科、2024年、pp.85-93。https://cir.nii.ac.jp/crid/1050863097247092480

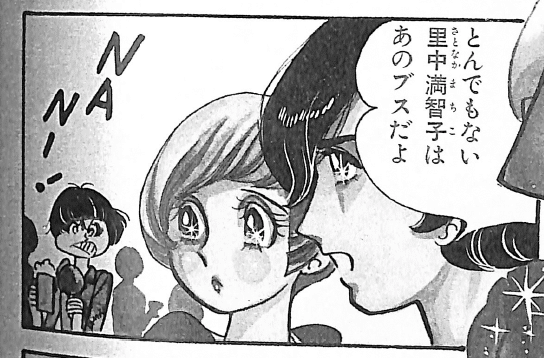

注3:ちなみに、里中満智子自身も出版社のパーティーの場面で登場する。初登場の阿部マリアを見たまんがが「この人が 美人で 有名な里中満智子先生 かしら?」と言ったのに対して水上が「とんでもない 里中満智子は あのブスだよ」と応える。そのコマで「NANI!」と憤慨しているのが里中である。

注4:このあたりも細かい話は上述の論文に書いておいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?