「野球父子」の確執と和解:日本未公開野球映画を観る(8)

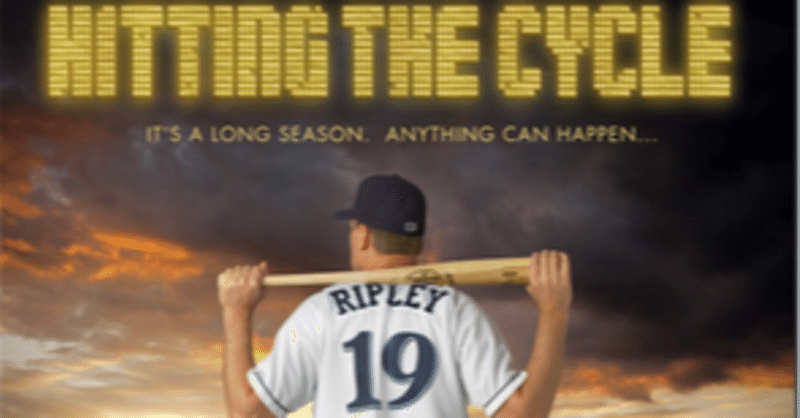

Hitting the Cycle (2012)

父や学校との確執

これも「野球後の人生」の映画ということになるだろう。

メジャー経験もあるベテランのマイナー・リーガーのジミー・リップは、ドミニカ共和国の若い選手を昇格させるために解雇されるが、父が重病という留守電のメッセージを聞いて故郷セイアービルに帰る。

高校の野球部のコーチを続ける父や校長とジミーは長い確執があるらしく、卒業以来母の葬儀にも弟の結婚式にも帰郷していなかったが、病院で会った看護師で高校の同窓生サマンサ(彼は憶えていないが)を糸口に過去と向き合い始める。

確執の原因は、高校時代にジミーの飲酒運転が警察に見つかったとき父も学校も彼をかばわず、最後の州大会出場と大学進学を諦めてプロ入りしたことだとわかる。この飲酒という問題は今に至るまで父もリップも克服できていない。

サマンサの説得で最期を迎える前に父に会ったジミーは思いの丈をぶちまけるが、そこで聞いた真実は、飲酒運転をもみ消すべきでないと主張したのは優しかった母だというものだった。そして父の死後、ジミーは高校のコーチの仕事を引き継ぐことを決める。

華々しい過去と挫折

表題のHitting the Cycleはサイクルヒットのことだが(hitting for the cycleの方が一般的だと思うが、forをつけないこともあるようだ)、メジャー初昇格のニューヨークでの試合でこれを達成した華々しい過去と、最後のマイナーの試合で3安打してあとはホームランだけになった最終打席の大飛球が結局アウトになるのが対比的に描かれる。おそらく酒の影響もあってジミーは膝の故障に悩まされてきた。

ジミーがプレーするマイナー球団はケンタッキー州のレキシントン・レジェンズで、A級のサウスアトランティック・リーグに実在する球団だが、メジャーで実績のあるベテランが故障明けのリハビリ目的以外でいるはずはない(このクラスのリーグには年齢やプロ経験年数の制限がある)。こういう選手がいるとすればAAA級なので、実在のレキシントンの球団を撮影上の舞台として「借りている」といったところだろう。

野球映画に「定番」の設定

現役生活の終わりを感じたマイナー・リーガーが疎遠な家族の暮らす故郷に帰るのはBrampton's Own(2018)、自分は憶えていない高校の同級(同窓)生女子が新たな一歩を踏み出すきっかけをくれるのはBaseball and the Ballerina(1999)と共通する設定で、野球選手のキャリアを物語にするときにリアリティや魅力を感じられる設定なのだろう。従って他の作品にも出てくると思われるし、このように野球映画でよく使われる設定(プロットデバイスと呼べばよいか?)やキャラクター(ストックキャラクター?)は他にもいろいろ見つかりそうだ。それから、父と息子の確執はより普遍的な設定であることは言うまでもないが、アメリカで野球が父から息子へ教えられるスポーツとされている以上、両者の確執はさらに不可避なものとなる。

数多くの野球映画を観ることで読み取れる様々な(フィクションとしての)構造や、その背景にある現実については、今後考えていきたい。

偉大な「野球父子」の確執に関して、ケン・グリフィー・Jr.の引退に際して書いた原稿を載せておく。

偉大なる「キッド」

(「アメリカ野球雑学概論」第389回、『週刊ベースボール』2010年6月28日号)

ケン・グリフィー・Jr.が引退した。昨季限りで引退かという観測を覆して現役を続行した今季は開幕から精彩を欠き、「居眠り騒動」もあって自ら身を引いた形だったが、会見もせずの引退発表(2日)にイチローすら試合中混乱した状態だったという談話が、はからずも多くの人々の思いを代弁する形になった。

グリフィーの選手としての能力と実績についてはあらためて語るまでもない。筆者がこの目で見た中で最高の野球選手だったことは断言できる。しかしここで取り上げたいのは、彼がプロ入り後に自ら命を絶とうとしたことだ。

グリフィーは87年のドラフトで全体の1番目にマリナーズに指名され、17歳でのプロ1年目をA級ノースウェスト・リーグのベリングハムで過ごした。そこで54試合に出て14本塁打と早くも才能を見せ、アリゾナでの秋季リーグにも参加したが、そのオフの88年1月、自宅のあるシンシナティ郊外でアスピリンを277錠飲んで自殺を図った。幸い一緒にいたガールフレンドの母親が病院に急送し、集中治療室で治療を受けて命をとりとめたが、処置が遅れれば死に至る可能性もあったという。

彼はこの件について、スターダムにのし上がった後(92年)に語ったが、自殺を図った理由は、球場で受けるのと同じようなプレッシャーを家庭でも強いられることに耐えかね、生きていくのが嫌になったからだという。こうした状態で当時彼の生活は乱れ、父は父で息子を扱いかねてただ厳しく当たるだけだった。自殺未遂後の病室でも父子は口論になり、息子は激昂して自分の腕から点滴の針を引き抜いた。

天賦の才能を持つ息子とその才能を伸ばそうとする厳しい父の確執といえば、マイケル・ジャクソンを思い出す。二人は結果的にスーパースターになったが、父に「奪われた」子ども時代を取り戻したいという願望を持ち続けたことでも共通しているように思える。ただグリフィーの場合、父との関係は史上初めて親子が一緒にメジャーでプレーすることを通じて修復し、何かの陰や不幸の気配を感じさせることはなかった。彼は野球の原点に忠実に、まるで子どものように野球を楽しみ、その姿をファンも心から楽しんだ。40歳になっても「ジュニア」「キッド」と呼ばれ続けた理由はここにある。また彼は子どもという存在もことのほか大事にしたが、その愛情は、子どもへのサインを決して断らないなどの形であらわれ、社会的に是認されないような形とは無縁だった。

しかし、二人にはもっと根本的な共通点がある。言うまでもなく、黒人であることだ。グリフィーは自殺未遂に先立つプロ1年目に、チームに近いある人物から執拗に差別的な嫌がらせを受け、命の危険まで感じていたという。スポーツや音楽という、黒人が比較的認められやすい世界で飛び抜けた実力を示しても、彼らが生きていくことはまだまだ極めて困難なことなのだろう。

しかし、グリフィーはそれも含めてあらゆる障壁やプレッシャーに打ち克ち、子どものように天真爛漫に野球を続けた。それはむしろ、類い希な「成熟」だったように思える。子どものボール遊びを大人が真剣にプレーするのがプロ野球だが、グリフィーはその意味でまさに偉大なる「キッド」だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?