No,113.高齢化による市民生活の問題(家庭ごみの排出を例に)

※この記事は3分で読めます。

最近やたらとSDGsという言葉を耳にするので、いろいろ調べていたらSDGs→環境問題→リサイクル→ごみ→住んでる地域のごみ問題って深ぼりしてしまったのでつらつらと書いてみる。

※SDGsとは、Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標が掲げる「地球上の誰一人として取り残さない」という誓いらしいです。(出典:https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4087.html)

前回は広島市の分別について調べてみたので、興味ある方は読んでください(゜o゜)👇

今回は高齢化とごみ問題についてざっくり調べてみた。

研究背景と問題意識

現在我が国では、先進国の中で特に少子高齢化が進んでおり、さまざまな問題を抱えている。その中でも高齢者が地域から孤立し、孤独死などの悲しい事件などが全国で発生している。本レポートでは、広島市の現状を把握し、ごみの排出にむけた施策および地域の中での高齢者世帯に重点を置き、地域と行政の連携による対策を検討する。

第1章 広島市の高齢者対策への取り組み

1.1 広島市の高齢化人口の現状

現在日本は高齢化社会による、さまざまな深刻な問題がある。その中でも独居老人の問題は社会背景もあり、対策が急がれるであろう。内閣府の調査によると、一人暮らし高齢者が増加傾向であり、65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、1980年には男性約19万人、女性約69万人、高齢者人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、2010年には男性約139万人、女性約341万人、高齢者人口に占める割合は男性11.1%、女性20.3%となっている。

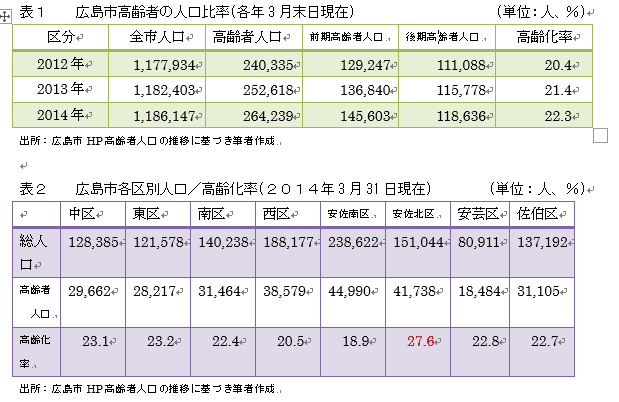

次に、表1は広島市の前期高齢者(65~74歳)後期高齢者(75歳以上)の人口と表2は区別の高齢者(65歳以上)の人口である。

その中で、広島市高齢者施策推進プラン2015によると、広島市の一人暮らし高齢者及び高齢者世代の数は、2005度から2011度の6年間で26,000人増加し2011年度118,095人である。要支援・要介護認定数55,650人、認知症の数34,800人となっている。

(1) 高齢者対策の取り組み

広島市高齢者施策推進プランを立て「高齢者一人一人が、健康で、その能力を発揮し、生きがいを感じ、住み慣れた地域で安心して暮らせる高齢社会の形成」を目指し取り組んでいる。社会参加の促進のための「ひろしま情報a-ネット」や「またづくり市民交流プラザ」など市民活動やボランティア活動の情報を発信している。また、広島駅前の再開発地区に建つビルの52階の5階、6階部分にシニア活動の支援など、各種団体の交流の場として提供予定である。これら支援を広島市では、自助、共助、公助の中で、共助の部分を充実させていく方針である。

1.2 高齢化対策の課題

本稿では広島市内に住む高齢者世帯を重点に施策検討する。ニッセイ基礎研究所(2011)は、

セルフ・ネグレクトを構成する要素があてはまる事例は、生命に大きなリスクをもたらすという点に着目していく必要が あり、その状態が最後には孤立死に至るという視点で、孤立死のリスクを想定した予防に向けた関わりが必要であるものと思われる。

と提言している。セルフ・ネグレクトとは、高齢者が通常一人の人として、生活において当然に行うべき行為を行わない、あるいは行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ることと定義されている。それにより、高齢者世帯や1人暮らしの高齢者が地域の中で、孤立をしない対策が検討される。桝田ら(2009)は、実際に見守りを実施している地域と、していない地域との比較研究を行った。研究では高齢者の孤独死の人数について、見守りを実施している地域の方が有意に少ないとしている(p<0.01)。その理由として、地域との交流が少ないことが、孤独死の可能性が高くなるとされており、フェイス・トゥ・フェイスによる、訪問、関わりが重要としている。

1.3 高齢化対策の実例

地域包括ケアである、介護・予防・医療・住まい・生活支援の各サービスの中で、予防対策として、すでに宇治市や八王子市など各自治体はすでに、ごみ収集作業による安否確認を実施している。宇治市の環境部に2015年3月4日にヒアリングをおこなった。

宇治市では、利用者及び関係者の方から、収集時やごみ減量推進課あてに送付される、手紙や年賀状の内容が、職員の内発的動機に繋がっているという。

これらの言葉は、職員の自尊欲求が刺激され、さらなる地域との連携に向けて、自ら行動する自律性が高まることが考えられる。

また、2015年7月25日の朝日新聞の社説にて「広がるふれあい収集」という題で記事の掲載がされた。内容は、「東京都町田市内の集合住宅にて、市の職員が、独り暮らしの80代の女性宅の玄関にごみが出ていないことに気付き、呼び鈴を押しても、応答がないため、市のケアマネージャーを通じて近くの息子に連絡し駆けつけると、脳梗塞の疑いがあったため、救急車で搬送し、命に別条がなかった」など数件の例が掲載され、それ以外に、ごみ屋敷の予防対策にもなるという。

1.4 安否確認の施策案

個別収集を行う対象者は、要介護認定において、要介護度1から5及び障害の程度が1級又は2級に該当する1人暮らしの者で、介助、介護を必要とする生活状態、ごみステーションまで、ごみを出すことが困難な高齢者である。受付窓口は各環境事業所とし、申請は、利用者本人のほか家族、担当ケアマネージャーによる代理申請なども含む。代理申請時に調査し、職員、申請者、第三者立会いのもと、申請者宅で実施。本人確認、現在のごみ出し状況、収集の説明、敷地内の収集場所の決定を行う。

調査→開始決定→収集開始の流れにより、安否確認による把握と収集作業を実施する。

基本は担当ケアマネージャーが緊急連絡先になってもらい、収集時に「ごみがない」、「安否確認がとれない」等の連絡、確認を取り合うことが地域内でのケアの部分を担うことになる。一時的な停止、長期的な停止等の収集日程調整も同様にケアマネージャーとおこなう。また不定期でアンケート調査をおこない、そのデータをもとに検証し、今後の方針を決める指針とする。

結論

以上、高齢化対策は最も身近な問題であると同時に、環境行政で対策を試みることができるであろう。啓発活動や、安否確認の実施については、特に現場での活動の中で、対応が可能なことが示唆されている。しかし安否確認を実施している宇治市などと、広島市では都市の規模が違う。安否確認の対象者である、要介護度1~5認定者数と身体障害者手帳1級、2級取得者の比較では、2013年3月末現在で広島市では52,264人、宇治市10,130人であり、約5倍にのぼるのため、参考にすることは難しい部分もあると思われる。それを踏まえた上でも、実施には市民、民間企業、行政が連携することで、はじめて成果があらわれるので施策である。

問題の全体をとらえ、市民と行政が総合的に連携を図り、行政サービスを充実させることにより、いかにして市民に還元するのかが重要である。これらの施策効果の充実は、より一層市民の理解を深めていく活動が求められる。行政が市民との信頼関係を保ちつつ、イニシアチブを取ってゆくために不可欠な施策である。

最後まで読んでいただきありがとうございます( *´艸`)

参考文献

『朝日新聞』 2015年7月25日朝刊 「社説」

広島市(2015)『広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 -ゼロエミッションシティ広島への挑戦-』

松井康弘・大迫政浩・田中勝(2004)「ごみ分別に関する行政施策の市民参加への影響予測に関する研究」『廃棄物学会論文誌』第15巻、第5号、pp.325-335

桝田聖子・大井美紀・川井太加子・臼井キミカ・津村智恵子(2009)「A市における地域住民を主体とした地域見守りネットワーク活動の現状:地域別比較を通して」『甲南女子大学研究紀要. 看護学・リハビリテーション学編 Studies in nursing and rehabilitation』第3号、pp.111-120.

参考URL

株式会社ニッセイ基礎研究所(2011)

http://www.nli-research.co.jp/report/misc/2011/sn110421.pdf>2015.09.06アクセス

他市の家庭ごみ有料化実施状況

http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/documents/22-3_shingikai-sanko-shiryo_1.pdf#search=%27%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%94%E3%81%BF%E6%9C%89%E6%96%99%E5%8C%96%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E7%84%A1%E6%96%99%E5%8C%96%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%95%B0%27>2015.09.20アクセス

内閣府

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w2014/zenbun/s1_2_1.html>2015.09.06アクセス

広島市

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1111913457351/index.html>2015.09.06アクセス

広島市高齢者施策推進プラン

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1332914743109/files/gaiyou1.pdf>2015.09.06アクセス

平成24年度高齢社会フォーラム報告書

http://www8.cao.go.jp/kourei/kou-kei/24forum/hiroshima-s5.html>2015.09.13アクセス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?