19世紀フランスにおける「交響曲」の変遷 〈ISP magazine note.1〉

Writer / ぼんぬ

ベルリオーズとデュカ。同じフランスに生まれた作曲家といえど、生きた時代はほぼ重なっていません。そんな2人の「交響曲」と名のつく作品をISP-Season5-では演奏するわけですが、歴史的に「交響曲」というのはドイツのものがメインでした。このnoteでは5回の連載に分けて「音楽史」「楽典」「分析」について連載していきます。今回は、そんな「交響曲」がフランスでどういった扱われ方をしていったのか、「音楽史」の視点から見ていきたいと思います。

ISP magazine note.1

#フランス革命後のパリ音楽界は 「オペラ」と「サロン音楽」全盛の時代だった!

#その中でもベルリオーズは数少ない 「交響曲」に目を付けた人だった!

#情勢が変わるのは普仏戦争後 。新たな「フランスらしさ」を目標にフランス人作曲家の「交響曲」がいっぱい書かれるようになった!

オペラと器楽

さて、「交響曲」の話をする前に、まずは当時の音楽界がどういう状況だったのかを説明した方がよいでしょう。1789年に勃発したフランス革命。ルイ16世が断頭台の露と消え、ナポレオンが皇帝に即位することで、実権は貴族から民衆へと移りました。そうなると、次こそは自分たちが贅沢を!となるのが人の常。ブルジョワジーたちにとって「音楽」とは、社交界で生きる上でのステータスだったのです。

[写真1] 19世紀のブルジョワジー

劇場のボックス席を陣取り、自分好みの内装を施して、トレンディなファッションで華やかな舞台を観劇する。見るからに成金趣味で嫌味な客ですが、まあそのままその通りで、劇の内容や音楽の善し悪しについて本当に興味のある客は少ないようでした。有名な話といえば、舞台を最初から観ずに、お抱えバレエダンサー(≒愛人)が出演するシーンだけのこのことやってきて、オペラグラス片手にウハウハする、そんな客が娯楽消費者として中心層でありました。

● グラントペラ

さて、そうなると当然のことながら、音楽としてのメイン・ストリームなのは「オペラ」です。なかでもグラントペラ(グランド・オペラ)は避けて通れません。簡単にどういうものかというと、

①伝説や歴史、男女の愛憎といったドラマチックな構成

②豪華な合唱と描写のために様々な楽器を備えた大オーケストラ

③最新鋭の舞台装置による派手な効果と演出

と、大体こんな感じ。今でいうフルCGのアクション超大作のような「スペクタクル劇」ですから、当時の娯楽の極致です。

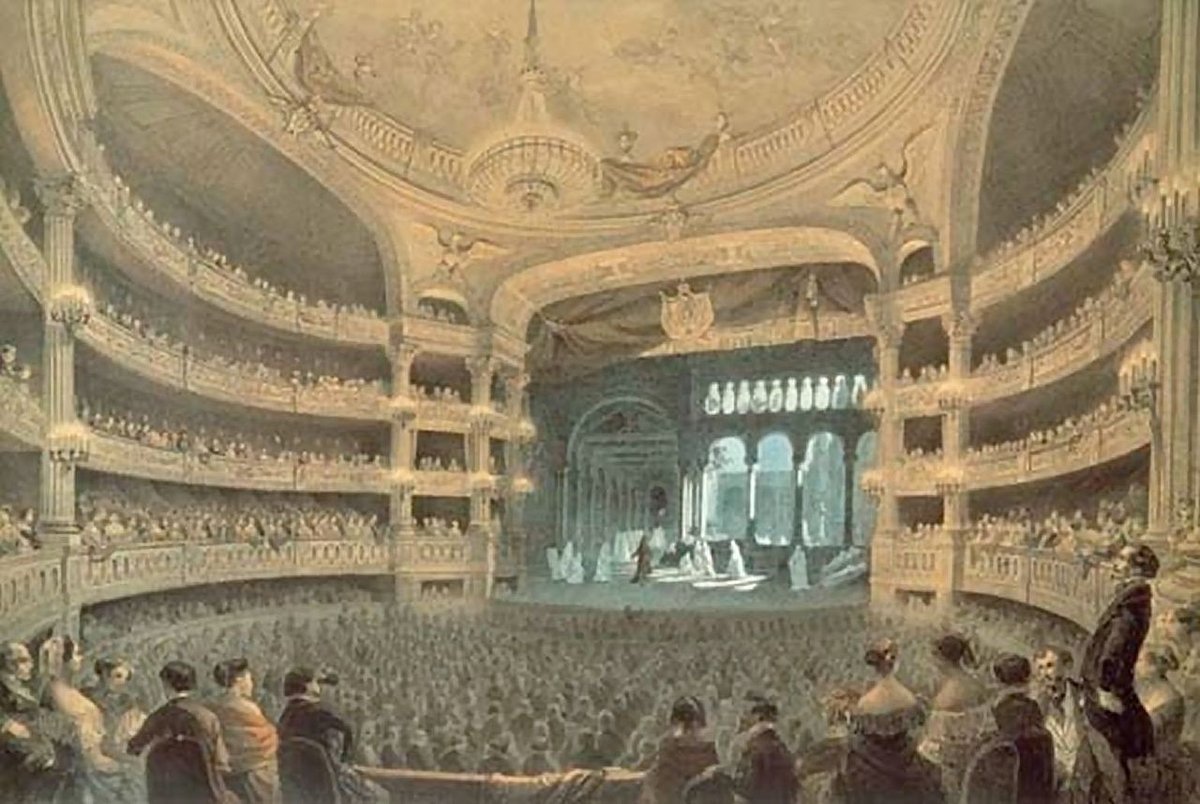

[写真2] パリ・オペラ座でのグラントペラ《悪魔のロベール》

まさに最新技術を使って流行りに乗っかったポピュラー音楽。その音楽を書いて当てた日には、一生分の名誉を手に入れられたも同然です。そんな中田ヤスタカみたいなプロデューサーになれた人といえばこの方たち。

・ジョアキーノ・ロッシーニ

《セビリアの理髪師》と《ウィリアム・テル》で有名なこの人。イタリア人で、元々本国でも最高峰に人気のある作曲家でした。パリ・オペラ座との契約により書かれた最後のオペラ《ウィリアム・テル》がフランス・オペラの様式を踏襲し、グラントペラの形を決定づけたものとして人気を博します。ちなみにこれを最後にオペラ作家を引退。フランス政府から終身年金を得ていたので、余生(50年くらい)を悠々自適に過ごした超勝ち組です。

[写真3] 《ウィリアム・テル》のリブレット

・ジャコモ・マイアベーア

オペラ作家として三大人気作曲家とされたのが、オベールとアレヴィ、そしてマイアベーア。3人とも今ではすっかり上演されない作品ばかりになってしまいましたが、マイアベーアはロッシーニに次いで少しずつリバイバルが来ている作曲家です。グラントペラの中でも悲劇を得意とし、そのスペクタクルに対して管弦楽を効果的に操る手法はベルリオーズも称賛。《悪魔のロベール》という作品で名を上げてから、続く《ユグノー教徒》が大成功。一世を風靡し、数多くの作曲家に少なからぬ影響を与えました。

[写真4] ジャコモ・マイアベーア(1791~1864)

● サロン音楽とヴィルトゥオーソ

舞台を「見る」「聴く」だけでなく、自分で「奏でる」ことも音楽業界にとっては重要なこと。産業革命の煽りを受けて楽器がどんどんと発展していった時代ですから、一人で和音もメロディーも奏でることができるピアノも、オペラと同じくステータスとして重要な位置を占めました。特に、舞台で聴いたオペラのアリアをピアノに編曲したもの、これを休日に家で嗜むことで生活の充実を味わっていたのです。

「サロン音楽」は「サロンで演奏される音楽」という意味ではなく、華やかで、実際のテクニック以上に大きな効果を得られる楽曲を指していた。

(フランス音楽史より)

今では単に「軽音楽」という程度のニュアンスで捉えられがちな「サロン音楽」ですが、もっと身近な音楽生活に根付いたものでした(ただし富裕層に限る…)。

呼応するように現れるのは技術偏重、とにかく聴く人をあっと言わせる「ヴィルトゥオーソ」の存在。超絶技巧をもってアイドル的に活躍することこそ、当時の楽器演奏者にとってはもっぱらの目標でした。そんな「ヴィルトゥオーソ」の代表的な人物が次の方たち。

・ニコロ・パガニーニ

1831年にパリ・デビューを果たしたヴァイオリニスト。本当かどうか疑わしいような伝説的逸話が多数ある彼の技術は、「悪魔に魂を売った」と言われるほど。現在では、他の作曲家の作品の主題元としてよく名前を聞きますね。特に人気なのは《24の奇想曲》の中の第24曲。リスト、ブラームス、ラフマニノフのパガニーニという名前が入っている作品で用いられている、魅惑のメロディです。

[譜例1]《24の奇想曲》より第24曲のテーマ

・フランツ・リスト

パリで活動していたリスト青年はパガニーニの演奏を聴き、衝撃を受けます。「僕はピアノのパガニーニになる!」と奮起したのち、数々の有名なとても難しい曲をいっぱい書いたので、有言実行の人ですね。ちなみにベートーヴェンの孫弟子です。その活動の幅広さと名声っぷりはすさまじく、指導者としても優秀であったことから、様々な作曲家の指針となった人でした。ベルリオーズとも親交があり、《幻想交響曲》の1855年のプログラムを含む改訂は、彼の助言によるものです。

・フレデリック・ショパン

パガニーニと同じく1831年からパリで活動を始めたご存知「ピアノの詩人」。リストとは別ベクトルでその流麗な技巧によるピアニズムを推し進めた人です。非常に繊細で色彩豊かだったと言われるショパンの演奏は、パリの聴衆を魅了しました。また、生前から作曲家としても名声を得ていたようです。

[写真5] ショパンのピアノ演奏

ベルリオーズと「交響曲」

フランスのこうした時代に生きる中で、特別に異質だったのがベルリオーズという作曲家。ただし、その指向が他と違っていたわけではありません。彼も、やはり内実としては「オペラ作家」であり続けました。医者の家に生まれましたが、夢を捨てきれず音楽家に転身。併せて「文学」、特に詩に並々ならぬ情熱を抱いていた彼は、一つの重要な作品に出合います。

ネルヴァルによってフランス語訳されたゲーテの『ファウスト』を初めて読んだ時、奇妙で深い印象を私にもたらした。このすばらしい書物はたちまち私を幻惑した。私は、もうこれを手放すことができなくなった。

(回想録より)

《幻想交響曲》にはこの『ファウスト』の影響が端々から読み取れます。そのお話は第4回で細かく掘り下げましょう。

[写真6] エクトル・ベルリオーズ(1803~1869)

なんと今年で没後150年!

●パリ音楽院演奏協会によるベートーヴェン・チクルス

《幻想交響曲》の初演指揮者を担当したフランソワ・アブネック。彼が設立した「パリ音楽院演奏協会管弦楽団(現在のパリ管弦楽団の前身)」。その理念はベートーヴェンを筆頭としたウィーン古典派の作品をフランスの聴衆に広めることであり、過去の作品を完璧に演奏するという音楽的な内容を重視したコンサートの組み立てでした。設立されたのは《幻想交響曲》が初演される前の1828年、まず最初に取り上げられたベートーヴェンの交響曲は《第3番》と《第5番》。ベルリオーズはそこで衝撃を受け、その”作曲技術とインスピレーションの驚異”に対して評論も残している程です。

●目指せ!「交響曲」と「オペラ」の融合

そもそも「文学」と「音楽」、これらの融合はロマン派音楽の大きな潮流です。シューマンはその幻想趣味で不可思議な言語の世界を、とても熱っぽい書法でピアノ曲や歌曲といった音楽へと変換していきました。リストが創始した「交響詩」も、音楽の中でストーリーを紡ぐこと、これを理念として生まれてきたものです。しかし、その自由さ、放蕩さを、強固な建造物で構築美が求められる「交響曲」に持ち込むことは、技術的にはもちろん、当時の価値観として至難でした。

《幻想交響曲》の初演と同じ年であり、7月革命によって復古王政が打ち倒された1830年、フランスの文豪ヴィクトル・ユーゴーによるロマン派戯曲『エルナニ』も初演されました。古典的な表現を廃した本作は「エルナニ合戦」という文学史上の事件となり、『エルナニ』の成功によりロマン派は勝利します。このような時代背景もあり、新しい表現と美の概念への希求が少しずつやっと隆盛してきた頃合だったのです。

[写真7] エルナニ合戦

《幻想交響曲》は「交響曲」という枠組みを利用しながらも、その中心の作法は「オペラ」に根差したものです。

以下のプログラムはオペラのセリフのテキストのようにみなされるべきであり、それぞれの楽曲を準備し、それらの性格や表現を説明するのに役立つのである。

(《幻想交響曲》プログラム(井上訳)より、太字は筆者)

プログラムの通読と理解を義務づけたのも、聴衆に対して「オペラ」というドラマの筋立てを念頭に置かせるよう意識していたからに他なりません。この曲は、名前の奇抜さと構成の異様さから、全く新しい未知の「交響曲」と捉えられがちですが、その書法を丁寧に追っていくときちんとした作法と意図で成り立っていることが分かります。こちらも、第4回で詳しく触れたいと思いますが、楽器法についてすこし見ておきましょう。

● 楽器の意味づけ

当時、楽器が音を奏でることとそこから想起される描写というのは、とても密接な関係がありました。これは、単に音色からなんとなく繋がるよね、という範疇を超えたものです。トロンボーンが遅くまで「交響曲」に用いられなかったのはまさにこれが理由であり、神聖な教会、神の声を代弁する聖歌(合唱)と結びついた楽器を、俗世の大衆音楽である器楽(交響曲)に用いるなど言語道断、と本気で考えられていたのです。ベルリオーズが《幻想交響曲》において、ベートーヴェン以上に拡大された管弦楽を使ったのは「オペラ」との融合を目指したからこそでした。

・イングリッシュ・ホルン

新世界でおなじみのこの楽器ですが、象徴するのは「田園風景」、転じて心象的な「故郷」や「孤独」です。

このわびしい音色が聴き手の心に呼び起こす不在感、忘却、つらい孤独といった感情は、もし他の楽器で演奏されたならば、これほどの強さで胸を打つものにはなり得なかっただろう。

(管弦楽法より)

これは、ベルリオーズ自身が《幻想交響曲》第3楽章のイングリッシュ・ホルンに対して述べたものです。メランコリックな音色は、牧歌と高い親和性を持っており、《ウィリアム・テル》でも野の情景を表すものとして使われています。ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》の第3幕でも羊飼いの奏でる長大なソロをトリスタンが聴き、孤独を嘆きます。《新世界交響曲》ではアメリカから故郷ボヘミアを想う郷愁そのものです。このように、実際の田園と故郷を連想させるような孤独な心象を強烈に呼び起こす楽器として使用されました。そのため、フランクが《ニ短調交響曲》にて心象や風景とは無関係に、純音楽としてこの楽器を使用したとき、聴衆から困惑された、という話が残っているようです。

・ハープ

古くからこの楽器の象徴は「吟遊詩人の語り」とその伴奏、そこから繋がる「過去」や「非現実」といったものです。ミンストレルと呼ばれる中世ヨーロッパの宮廷に仕えた職業芸人たちが、伝説や歴史をこの音色に乗せて歌ったり、祝宴や日々の食事の余興としての盛り上げ役を行っていたことに由来します。このイメージに一番ぴったりな曲の例は、やはりスメタナの《わが祖国》より〈高い城〉でしょう。冒頭のハープのカデンツァが、そのまま「吟遊詩人が城の遺構で過去の王国の栄枯盛衰を歌う」という曲の内容を象徴しています。

《幻想交響曲》第2楽章は、後者の余興のイメージでしょう。ただし、1845年版のプログラムによると描写としてかなり曖昧なものとなっています。

この芸術家は非常に変化に富んだ状況に置かれる。「祭りの喧騒」の中にいたり、自然の美しさを心静かに眺めたりするのである。だが、街でも、野原でも、どこにいようと恋人のイメージは彼の前に姿を現し、彼の心を騒がせる。

(《幻想交響曲》プログラム(井上訳)より)

題されているのは「舞踏会」で、曲も完全にワルツ、そして単純な三部形式。その割には、「祭りの喧騒」から自然の美しさ、街、野原、と様々な情景を行ったり来たりしています。実際の舞踏会を直接的に描写している、というよりも男女の邂逅や生活の雑念の暗喩としてこの楽章を置いている気がします。ハープの音色に、現実と空想の境目のようなものを乗せているのでしょうか。

巧みに使われる複数のハープ以上に、神秘的な輝きや宗教的な儀式を描くのに適した音はないだろう。

(管弦楽法より)

ベルリオーズ自身はハープの音色にミステリアスなものを感じ取っていたようです。ダブル・アクション・ハープという最新式システムを搭載したものが開発されてすぐの頃ですので、まだまだ可能性に満ちていた部分も大きいのでしょう。

・鐘

みなさんの地域には「17時の鐘」、というのはありましたでしょうか?自分が子どもの頃は、公園で遊び、この鐘(と言っても学校の放送ですが)が流れると惜しみながら友達と別れて帰路に着いたものです。現在の職場だと、夏は18時、冬は16時半と季節によって鳴る時間が変わるので、地域性があるものだと初めて知りました。

さて、鐘の象徴とはこのように時間など何かを「知らせる」ことです。中世ヨーロッパでは城門の開閉時刻を司る「時鐘」がありました。他にも教会の典礼時間を知らせる「招集の鐘」、司法判決を知らせる「裁きの鐘」、災害を知らせる「警鐘」、そして葬儀を知らせる「弔鐘」です。

この楽器は純粋な音楽的効果のためと言うよりは、ドラマティックな効果を与えるためにオーケストラに導入された。

(管弦楽法より)

つまり、鐘の音を曲中で鳴らすというのは、楽器自体の響きだけでなく、何かしらの情景や印象が喚起されるのを狙っていた、ということです。曲として用いられるのは、「オーケストラ内の楽器で鐘の音を模倣するパターン」と「実際に鐘を用いるパターン」とあります。前者は、ビゼー《アルルの女》より〈カリヨン〉やサン゠サーンス《死の舞踏》など。後者は《幻想交響曲》の他に、R.シュトラウスの《ツァラトゥストラはかく語りき》などがあります。

やはり「オペラ」においても、《ウィリアム・テル》第2幕の夜を告げる鐘や《ユグノー教徒》の大虐殺の合図の鐘といった、ドラマの中で何かを知らせるときに鐘の音は響き渡ります。ワーグナーの《パルジファル》では第3幕の場面転換〈聖騎士団の入場の音楽〉で使われます。騎士団の到来を知らせる鐘であり、「務めを果たせ!」という叫喚とともに聴こえる鐘の沈痛の響きは、《幻想交響曲》に似た不気味さがあります。

《幻想交響曲》ではそのまま「弔鐘」の象徴です。同じく葬儀で歌われる「死者のためのミサ」であるレクイエムで、審判の日を指す「怒りの日」。ともに夜宴の中でパロディ化させて同時に聴かせることにより、現実の葬儀を連想させながら、グロテスクな妄想を演出することに成功しています。

・その他の楽器たち

上記の楽器は、初演時にパリ・オペラ座から借りて演奏した、紛れもない「オペラ」の楽器です。もちろん他にも、当時のオーケストラとしては特殊な楽器たちを使い、「交響曲」を「オペラ」的に演出するよう努めています。

Es管クラリネット

クラリネット自体がドイツの片田舎で生まれた比較的新しい楽器であり、宮廷音楽の仲間には入れませんでした。(ハイドンやモーツァルトの初期作品に組み込まれないのはそのため)逆に出稼ぎの放浪音楽家たちの間では人気だったため、「大衆酒場」や「お祭り」といったイメージが近かったことでしょう。

クラリネット属は、その調が変ロ調を超えて高くなればなるほど、音の透明感、美しさ、高貴さといった性質が比例して失われていく。(中略)現代のある交響曲では、作品の劇的な意味合いが必要としていた奇妙な旋律の変質を、パロディ化し、品位をわざと落とし、(ひどい表現をお許しいただければ)堕落させるためにEs管クラリネットの音が使われている。

(管弦楽法より)

自分の交響曲のことを指して白々しい言い方をしていますが、第5楽章のソロに下品なニュアンスを求めていたことは確かなようですね。

コルネット

ピストン機構が楽器に組み込まれ、やっと完全な半音階が実現した1828年開発の金管楽器のニューカマー。トランペットと同じルーツと思われがちですが、あちらは古代から「戦いや祝典」を象徴する由緒ある楽器で、こちらはポストホルンから派生した新進気鋭の伝統も何もない楽器。そのため、小回りがきき、華やかで大衆的で「歌心」を持つ金管楽器、という役回りで用いられました。余談ですが、ベルリオーズはコルネットという楽器を非常に嫌っていたようです。

ヴァイオリンや木管楽器で演奏されればまだしも我慢できるような平凡な楽句も、コルネットの鋭い、空威張りのような、破廉恥な音色で演奏されると、陳腐で悪趣味なものになってしまうだろう。

(管弦楽法より)

びっくりするほどの悪口の応酬…。1830年の初演版ではコルネットは使っておらず、第4楽章の行進曲も、トランペット3本の華やかな音色となるはずでした。しかし、上記のような伝統的な価値観からピストンを備えることを毛嫌いされ、オーケストラのトレンドに流されて泣く泣くコルネット2本に書き換えた、という形跡が見られます。第2楽章のソロは当時の名手アルバン(英語読みでアーバン、金管教本で著名な人)による提案で追加されました。

多かれ少なかれ独創性や特徴を欠く旋律をコルネットに割り振るダンス・オーケストラの習慣や、ホルンの気高さやトランペットの誇り高さも持ち合わせないコルネットの特徴的な音色が、高尚な旋律にコルネットを用いることを非常に難しくしている。

(管弦楽法より)

と語っているので、当時のダンス・オーケストラの響きを再現するために承諾したのでしょう。ご存知の通り、我慢ならなかったのか最終稿では削除してしまいましたが…。

オフィクレイドとセルパン

オフィクレイドは1817年に開発された、これも新しい金管楽器。当時の金管楽器は低音部が不足していたため、その穴埋めのように用いられていました(1835年にテューバが開発されるので短命でしたが…)。そのため、オフィクレイドは管弦楽作品よりもフランス軍楽隊に長くその役目を置いていました。第4楽章でトロンボーンを差し置いて行進を始める箇所は、そのような習慣からきていると思われます。指定は2本のオフィクレイドですが、初演稿ではしっかりとセルパンの名前があります。こちらは16世紀ごろから使われている楽器です。

セルパンはレクイエムにおいて、「ディエス・イレ」の恐ろしげな合唱を補強するために使われている。(中略)このことから、セルパンはこれと同じような雰囲気を表現しようとする世俗作品にも使えると考えられるが、それ以外の用法は避けるべきである。

(管弦楽法より)

このように、セルパンは「怒りの日」限定楽器でした。《幻想交響曲》でも1番オフィクレイドでは足りない低音部の補強と、「怒りの日」の部分でしか用いられていないため、明らかにオフィクレイドとは違う粗野な音色を求めていたようです。

[写真8] 第5楽章「怒りの日」箇所の自筆譜

下から9段目にSerpent en Si♭とある

● 続いていく「交響曲」の「オペラ」化実験

《幻想交響曲》で「交響曲」と「オペラ」を融合させようとしたベルリオーズは、その試みに拍車がかかります。まず、1834年にヴィオラ独奏付き交響曲《イタリアのハロルド》が完成。これはイギリスの詩人バイロンの長編詩『チャイルド・ハロルドの巡礼』をベースに作られています。そして1839年、シェイクスピアを題材とする合唱付きの傑作、劇的交響曲《ロメオとジュリエット》を完成させます(翌年に《葬送と勝利の大交響曲》を書きますが、こちらは吹奏楽による機会音楽のため割愛)。結局、このあとはかねてからの希望であった純然たる「オペラ」の方面へと進み(《幻想交響曲》の前から挑戦してはいた)、1858年にグラントペラの大作《トロイアの人々》が完成します。

[写真9] グラントペラ《トロイアの人々》第5幕

と、こうして純音楽としての「交響曲」は書かなかったベルリオーズですが、フランスではついに後継者は現れませんでした。ベルリオーズに触発されて、リストが《ファウスト交響曲》といった同じ路線で作品を書きますが、そもそも「オペラ」と「サロン音楽」に比べてマイナージャンルとみなされていた器楽分野。なかでも、ベートーヴェンがあまりに大きなものに仕上げてしまった「交響曲」。グラントペラほど売れもしないものに、挑戦する人なんて皆無だったのです。そんな流れが決定的に変わってしまいます。その出来事は、ベルリオーズの死の翌年のことでした…。

普仏戦争と国民音楽協会

1848年に2月革命があったりとすべてが平穏だったわけではありませんが、1855年に第1回パリ万博が開催されるなど、多国籍で文化の中心であり続けたフランス・パリ。それを揺るがす大事件が1870年に起こる普仏戦争です。

● プロイセンに大敗するフランス

ビスマルクの挑発に乗ってしまったナポレオン3世。プロイセン側の完勝ともいえるほどの戦績っぷりで、ナポレオン3世は捕虜となり第二帝政は崩壊、それに乗じてドイツ統一を目論むプロイセン側、フランスでは臨時政府を立てるも国民の不満は収まらず、動乱が落ち着く気配はありません。そして1871年、ドイツ軍に降伏。プロイセン王ヴィルヘルム1世はあろうことかフランス・ヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝に即位、ドイツ統一を達成し、多額の賠償金を含んだ講和条約も仮調印される、というフランス国民にとって最大級の屈辱を味わわされます。国民はもちろん大激怒。自治組織パリ゠コミューンを結成するも政府により弾圧され、「血の週間」と呼ばれる市街戦を経てあえなく壊滅します。

[写真10] ヴェルサイユ宮殿でのドイツ皇帝戴冠式

このような下地の中で、特に芸術家を中心に、国全体へとナショナリズムが爆発的に広がっていきます。音楽界でも戴冠式の翌月、サン゠サーンスやフランクといった音楽家たちが一念発起して「国民音楽協会」が設立されました。

● 国民音楽協会の設立

敗戦後の混乱の中、各地のオペラ劇場は活動を行うこともままならない状態でした。そこで設立された国民音楽協会は、「アルス・ガリカ(フランスの芸術)」の御旗の下に活動を開始します。簡単に言ってしまえば、フランス人によるフランス人のためのフランス芸術(音楽)。こうしたフランスの独自性を打ち立てるため、入会条件はフランス人のみとし、今まで軽視されていた器楽作品(≒フランスにとって新しいジャンル)に注目します。

[写真11] サン゠サーンス《英雄行進曲》表紙

愛国心に溢れたこの曲が、協会主催の第1回演奏会で初演された

器楽作品、なかでも室内楽と管弦楽の分野がようやく日の目を見ることとなります。そして「国民音楽協会」を中心に、この流れは他の音楽団体へと波及していきます。

今回は「交響曲」についての話ですので、管弦楽の分野に目を向けてみましょう。

● フランスと「交響詩」

ベルリオーズのところでも言及しましたが、「交響詩」とは音楽の中でストーリーを紡ぐこと、という理念のもとで始まりました。これは大雑把に言ってしまえば、「オペラ」から声楽/歌詞(テキスト)を抜いたものが「交響詩」、という理解で概ね間違っていないと思います。「交響詩」という分野はリストが創始したものですが、その起源は「オペラ」の序曲です。「オペラ」の始まる前に演奏される序曲は、基本的に「オペラ」内の旋律を自由につなげておおまかなあらすじの紹介をする、つまりオープニング・テーマ(アニメとかのそれ)です。そこから「演奏会用序曲」という、コンサート用に独立したものへとつながります。ベートーヴェンも書いていますし、メンデルスゾーンやベルリオーズのものが著名ですね。こうして、あらすじを示す(=ストーリーを表す)ちょっとした曲が、芸術として高められて「交響詩」が生まれるわけです。

[譜例2]ベルリオーズ 演奏会用序曲《海賊》冒頭

《イタリアのハロルド》と同じバイロンの詩による管弦楽曲

これが「国民音楽協会」で活躍していた、フランスの中堅・若手作曲家の間でヒットしました。その理由は、

①ジャンルとしてもまだまだ新しく開拓のしがいがある(伝統がない)

②曲の形式は全く自由

(「交響曲」のように楽章制、ソナタ形式、といった縛りがない)

③劇や文学などを音楽にする文化と親和性が高い

(「オペラ」大国フランスならでは)

という感じに、フランスの気風とマッチしたからでしょう。そんな相性もあり、1870年代から続々と「交響詩」と題された曲が作られていきます。それに対して「交響曲」にはなかなか踏み込みませんでした。

●フランスの「交響曲」ルネサンス

遅れること約10年。1880年代に入り、室内楽や「交響詩」といった作品で自信をつけた作曲家たちは、ようやく「交響曲」の分野に手をつけ始めます。特に重要なものをいくつか抜き出してみましょう。

・カミーユ・サン゠サーンス / 交響曲第3番《オルガン付き》ハ短調

1886年初演、1887年にパリ初演。2楽章制で循環形式。みんな大好きガン付き交響曲です。その明るさと派手さから、記念演奏会御用達の曲ですね。もともとはイギリスのロイヤル・フィルハーモニー協会の委嘱ですが、1870年代の連続した交響詩群(《死の舞踏》を含む)から得た経験を注ぎ込んだ力作です。サン゠サーンスはかねてから器楽分野に着目しており、この流れが始まる前から作曲を重ねていました。番号付き以外も含めるとこの曲は5番目で、「交響曲」としては最後の作品です。

・ヴァンサン・ダンディ / フランス山人の歌による交響曲

1887年初演、コンセール・ラムルー(佐渡裕が長年、首席指揮者を担当していたあの楽団)により初演。3楽章制で循環形式。フランス・セヴェンヌ地方の民謡が用いられていることもあり、ナショナリズムが色濃く反映されているといえます。ピアノ独奏が置かれているため協奏曲の形態を採っていますが、書法は管弦楽に溶け込むよう、技巧面がかなり抑えられています。そのため名前のとおり「交響曲」の面が強い異色の作品です。

・セザール・フランク / 交響曲 ニ短調

1889年初演。3楽章制で循環形式。パリ音楽院演奏協会の委嘱によって書かれ、初演の評判は芳しくなかったものの、何度か演奏されるうちに人気が高まっていった曲です。フランスの御大将フランク(ドイツ系ベルギー人)は、作曲家・オルガニストとしての活躍もさることながら教育者として大活躍した人で、その弟子たちは「フランキスト」と呼ばれる具合でした。上のダンディもその一人。この作品は、《フランス山人の歌による交響曲》や同じ頃に初演されたラロの《ト短調交響曲(スペインじゃない方)》などに触発され、弟子たちの強い奨めも受けて作曲したもの、とされています。

[譜例3]フランク《ニ短調交響曲》冒頭

低弦の主題が循環主題となって全楽章に現れる

・その他

その波はとどまるところを知らず、多大な影響力を持っていたフランクが「交響曲」を手掛けたことで、他にも様々な作曲家によって「交響曲」が書かれます。下記はその一例です。

エルネスト・ショーソン

《変ロ長調交響曲》1891年初演。フランキスト。

アルベリク・マニャール

4曲の《交響曲》(1891~1914)。ダンディに師事。

ギィ・ロパルツ

5曲の《交響曲》(1894~1945)。フランキスト。

アルベール・ルーセル

4曲の《交響曲》(1904~1934)。ダンディに師事。

● デュカの《交響曲》

長かったフランス交響曲史もついにデュカへと辿り着きました…。流れとしては上記、サン゠サーンスやフランクなどからの影響の内の1曲です。1896年作曲、1897年初演。3楽章制で循環形式。先ほどから執拗に繰り返している「循環形式」は、第4回できちんと解説したいと思います(特にWikipediaによるとデュカは循環形式とみなされていないようなので、そこにも触れつつ…)。

ユダヤ系であり、若くからパリ音楽院へと進学。デュカも、早くにフランク(とその裏にあるワーグナー、そして大元のベートーヴェン)の影響を色濃く受けており、当初から頭角を現していました。しかし、フランス作曲界の登竜門であるローマ賞(ルイ14世の時代から続く由緒正しいコンクール/支援制度、ベルリオーズも4度の挑戦でやっと受賞)を逃し、一度は作曲家の道を諦めます。同時期に音楽評論家として活動を始め、数年後に現存する初期の傑作《ポリュークト》序曲を発表。そこから作曲家としても本格的に活動を再開。《交響曲》初演の4か月後には交響的スケルツォ《魔法使いの弟子》を初演、これがデュカの出世作となります。

[写真12]ポール・デュカ(1865~1935)

● 続いていくフランス「交響曲」

フランス音楽界を語るに絶対外せないのは、やはりドビュッシーの存在、次いでラヴェルでしょう。ただしこの2人は「交響曲」を書いていません。特にドビュッシーは、若い頃に習作としてスケッチはしていたようですが、本格的な活動を始めてからは”アンチ交響曲”を貫いています。

ベートーヴェン以後交響曲が無用となったことは立証ずみであるように、私にはおもわれる。(中略)あけはなたれた窓々から、自由な空を仰がなければならぬのであった。その窓はほとんど永久に閉ざされてしまったかのごとく、私には見える。

(『ラ・ルヴュ・ブランシュ』誌 1901年4月1日号より)

ラヴェルは「交響曲」単体は書いていないものの、バレエ《ダフニスとクロエ》を「舞踊交響曲」とみなしていたりと、その構築観として一切を捨てていたわけではなかったようです。

そもそも、この時代には「交響曲」という形態そのものが形骸化していきます。とどめを刺したのがマーラーであり、その構造のあまりの肥大化と毒塗れのパロディ化で正統的なドイツ「交響曲」は終焉します。それでもシベリウスやプロコフィエフ、ショスタコーヴィチなど周辺諸国で生き延び、フランスでもオネゲルやミヨーといった「6人組」と呼ばれる作曲家たちを筆頭に、形式も節度も瓦解した「交響曲」は作られ続けるのです。

こうして、20世紀には2つの世界大戦が起こり、夢見る甘い世界を描いていたロマン主義は完全に崩壊。政治との関係もますます切り離せなくなり、混沌とした時代へ突入するのです。この続きはまたいずれ…。

次回 ISP magazine note.2

第2回は「楽典」。「交響曲」の大事な要素である「ソナタ形式」について取り上げたいと思います。

Writer

ぼんぬ / 久保 雅斗

洗足学園音楽大学 音楽・音響デザインコース 作曲・編曲専攻 首席卒業および卒業年度最優秀賞受賞

作・編曲家/音楽指導員/楽譜制作/DTM制作

niente36.music@gmail.com

参考資料

〈書籍〉

ベルリオーズ,E.(尾崎喜八訳)(1923)『ベートーヴェン交響楽の批判的研究』仏蘭西書院

シューマン,R.(吉田秀和訳)(1958)『音楽と音楽家』(岩波文庫 青502-1)岩波書店

ハンスリック,E.(渡辺護訳)(1960)『音楽美論』(岩波文庫 青503-1)岩波書店

ランソン,G.・テュフロ,P.(有永弘人・新庄嘉章ほか訳)(1968)『フランス文学史Ⅱ』中央公論社

デュフルク,N.(遠山一行・平島正郎・戸口幸策訳)(1972)『フランス音楽史』白水社

ベルリオーズ,E.(丹治恒次郎訳)(1981)『ベルリオーズ回想録〈1〉』白水社

ベルリオーズ,E.(丹治恒次郎訳)(1981)『ベルリオーズ回想録〈2〉』白水社

浅井香織(1989)『音楽の〈現代〉が始まったとき』(中公新書938)中央公論新社

デームリング,W.(池上純一訳)(1993)『ベルリオーズとその時代(大作曲家とその時代シリーズ)』西村書店

↑田中先生ご推薦、日本語で読めるベルリオーズのトップ文献

音楽之友社編(1998)『ベルリオーズ(作曲家別名曲解説ライブラリー)』音楽之友社

ドビュッシー,C.(平島正郎訳)(1996)『ドビュッシー音楽論集―反好事家八分音符氏』(岩波文庫 青509-1)岩波書店

横張誠(1999)『芸術と策謀のパリ』(講談社選書メチエ150)講談社

ベルリオーズ,E.(井上さつき解説)(2001)『ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14』(〔ミニチュア・スコア〕OGT-0235)音楽之友社

佐伯茂樹(2002)『名曲の「常識」「非常識」 オーケストラのなかの管楽器考現学』音楽之友社

岡田暁生(2005)『西洋音楽史 「クラシック」の黄昏』(中公新書1816)中央公論新社

↑個人的おすすめ、新書なので薄くて読みやすくとてもタメになります

ベルリオーズ,E.・シュトラウス,R.(小鍛冶邦隆監修,広瀬大介訳)『管弦楽法』音楽之友社

ベルリオーズ,E.(森佳子訳)(2007)『音楽のグロテスク』青弓社

安達正勝(2008)『物語 フランス革命 ―バスチーユ陥落からナポレオン戴冠まで』(中公新書1963)中央公論新社

今谷和徳・井上さつき(2010)『フランス音楽史』春秋社

↑日本語でフランス音楽の通史を知りたければ必読

ラゴン,M.(髙橋治男訳)(2011)『フランス・プロレタリア文学史』水声社

中村亮二編(2014)『西洋の芸術史 文学上演篇Ⅱ ロマン主義の胎動から世紀末まで』(芸術教養シリーズ14)幻冬舎

木村靖二他(2016)『詳説世界史 改訂版』(世B310)山川出版社

音楽の友編(佐伯茂樹監修)(2017)『ピリオド楽器から迫るオーケストラ読本』(ONTOMO MOOK)音楽之友社

〈雑誌・コラムその他〉

佐伯茂樹,小宮正安『月刊オーケストラ』(2015年6月号,2016年1月号,2016年3月号)読売日本交響楽団

喜多尾道冬,真嶋雄大ほか『音楽の友 特集―ベルリオーズ没後150年/《幻想交響曲》日本初演90周年記念』(2019年1月号)音楽之友社

〈ウェブサイト〉

沼野雄司『第193回定期演奏会 曲目解説』(2015年4月)大阪交響楽団

http://sym.jp/publics/index/269/detail=1/c_id=661/page661=1

『ベルリオーズ資料館』(2016年~)

http://berlioz.jp/wp/

※画像はWikipediaより転載、楽譜はimslpより転載

すべてパブリック・ドメインであるものを使用しています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?