杉田庄一ノート30:昭和19年7月10日「菅野直隊長あらわる」〜「最後の紫電改パイロット」その3

マリアナ海戦後、263空は部隊再編のために一式陸攻に便乗しフィリピン南部のミンダナオ島にあるダバオに集められる。他の部隊からも搭乗員が集められ、第201海軍航空隊(山本栄司令、玉井浅一副長)が創設される。杉田や笠井さんらは戦闘301飛行隊に配属となった。昭和19年7月10日、301隊の分隊長に菅野直大尉(海兵70期)が任命される。笠井さんの記述である。

「新しい直属の上官となる戦闘三〇六飛行隊の分隊長は、(初代)三四三空「隼」部 隊の分隊長で私より五歳年上の二十三歳、宮城県出身の海兵七十期、菅野直大尉と発 表された。

「海兵七十期?それやったらろくに空戦技術もないやろうし、ほんまに分隊長がつ とまるんやろか」不安に思う同期の隊員とそんなことを陰で言い合っていたが、このとき私は、終戦直前まで菅野大尉とずっと行動をともにすることになろうとは知る由もなかった。

問もなく邀擊戦を戦ってわかったが、管野大尉は攻擊精神が凄かった。とにかく物凄かった。「ろくに空戦技術……」どころではなかった。勇猛果敢で中肉だから、のちに菅野大尉のことを「ブル(ブルドッグ)と隊員の間で呼んでいた。」 「ブル」のあだ名どおり、「文句なしに俺についてこい!」とぐいぐい引っ張っていくので、昼間の訓練指導は厳しかった。しかし、部下であるわれわれ下士官兵を殴ったりすることはー度もなかった。そして、訓練後は自由にさせてくれたので、上陸時には階級など関係なく、みな一緒にトラックに乘ってダバオの街に繰り出していき、 一杯飲んだり、官品のタバコを物々交換に使ってバナナを買ったりして束の問の休息 をとった。」

「海兵70期だから、ろくに空戦技術もないやろう」と笠井さんが思ったのは、士官を育成する海軍兵学校も70期から学修および訓練期間を圧縮しだしていたことによる。海軍兵学校70期の戦闘機専攻者37名が内地の基地で実用機教程や母艦搭乗員としての訓練を終えたのが昭和19年2月20日である。菅野は甲種予科練(甲飛)10期生を主力とする初代343空(隼)の分隊長に命ぜられる。甲飛10期も速成でようやく飛行機を飛ばせるくらいの圧縮した錬成しかしていなかったので、その実力は甲飛10 期生の笠井さん自身もよくわかっていた。ただ、菅野は違った。「隼」部隊は、半年以上必要とされた錬成を菅野は猛烈な訓練をすることにより2ヶ月で終えさせる。70期の中で菅野はちょっと違っていた。

海軍兵学校は4年制で一号生徒(4年生)から四号生徒(1年生)まで成績順に分隊に分けられ、同じ分隊で生活をともにする。「鬼の一号、むっつり二号、おふくろ三号、がき四号」と言われ、入ったばかりの四号生徒は一号生徒に徹底的にしごかれる。それは指揮系統を乱してはならないという軍隊の鉄則を身につけるためではあるが、ときとして行きすぎてしまうこともある。士官を育成する海軍兵学校が範となり、兵や下士官を育成する場も強いしごきを競い合う。学校だけでなく部隊に配属されても鉄拳やバッターでの気合いは当たり前だった。

そのような鉄拳制裁にも年度によって波がある。海兵59期は62期の生徒をよく殴った。59期には小福田租(みつぎ)、新郷英樹などが出ている。ラバウルでの戦闘隊長として活躍した。翌年の60期は63期をそれほどなぐらなかった。60期からも多くの戦闘隊長が出ている。そして61期では、鉄拳廃止という改革があった。2年続いて鉄拳が廃止されたため64期は鉄拳制裁をほとんど知らずに過ごすことになる。62期では反動で鉄拳が復活し、乱れ飛んだ。中でも恐れられたのは四元淑雄(のちの志賀淑雄)であったという。志賀はのちに343空の戦闘隊長となる。65期は「鉄拳の系譜」を継承する。波は連綿と続く、64期が一号生徒だった67期は「お嬢さんクラス」と呼ばれ、時の校長の指導によって紳士的で「殴らず指導する」を徹底して70期に接する。70期は、「殴らず指導する」生徒期間を過ごしたのだが、戦況逼迫のため67期が早く卒業してしまう。三号生徒が必然的に最上級生になる。65期から鍛えられた68期は「鉄拳の系譜」の継承者であった。そのため、これまでのたるんだ生活を立て直すとして68期から徹底的に「鉄拳の系譜」を短期間にたたきこまれることになる。そのため、70期の士官は、「殴らず指導する」と「鉄拳の系譜」の両方の期間を過ごすことになってしまった。70期であるが、菅野は一号生とになったときに下級生をよく殴っていたという。

菅野は「海兵70期」であった。このような海兵の期ごとの特徴は、身近な隊長となる士官の特性を知るためにも下士官は敏感だったであろう。笠井さんが「海兵70期だから、ろくに空戦技術もないやろう」と思ったのには、前線での経験が少ないということだけでなく「70期」ということも頭にあったのだろう。

菅野は70期の中でもちょっと違っていたと書いたが、次のような経歴をもっていた。宮城県に生まれた菅野は角田中学校(旧制)時代は、ノートに自作の詩を書きためるような石川啄木に憧れる文学少年だった。昭和13年12月に海軍兵学校に入ってからもあまり目立たず、「最後の撃墜王-紫電改戦闘機隊長菅野直の生涯」(碇義朗、光人社)では海兵同期の証言として次のように書かれている。

「海兵四号時代というのは無我夢中の時代だった。・・・この時代に特別目立ってあいつは特にえらい奴だったなあと思う者はいない。菅野君についても同様で、まさか撃墜王になろうとは夢にも思わなかった。あの当時、席を隣り合っていた男が一人大阪にいるが、彼も『鉄棒の尻上がりにも苦労していた菅野が撃墜王になるとはなあ』と感慨深く話している。」(海兵70期、真嶋四郎)

「一号のときはかなり彼の個性がよく出て来たように思うが、後年のあのがむしゃらな菅野君とはかなりかけ離れていた。むしろ兵学校を卒業し、特に部下を持つようになってから個性が出てくる例が少なくないが、菅野君なんかはその典型ではなかったか。」(海兵70期、武田光雄)

昭和16年10月、菅野は海軍兵学校を出た後、戦艦「扶桑」に士官候補生として乗り組む。当時は海軍兵学校を出るといったん水上艦での勤務が義務付けられていた。昭和17年5月、霞ヶ浦航空隊で第38期飛行学生となり、海軍少尉に任官する。ミッドウェイ海戦が起き、ベテラン搭乗員がたくさん失われた時期である。

飛行機搭乗員とくに航空隊士官の確保が急務であった。1年に2期ずつ募集していたので海兵70期からは第39期の飛行学生も出ている。昭和16年以前は、1期50人前後であったのが、36期では125名、37期は139名、38期は142名、39期は165名と大量養成時代にはいっていった。それでも間に合わず、専門学校や大学卒業者から選抜最少する予備学生・生徒制度を設け、昭和18年には8182名もの搭乗員を養成している。そのほとんどが錬成不十分なまま前線や特攻隊に出された。

昭和18年2月大分空で戦闘機専攻学生になった頃から、菅野の隠されていた才能が延び始める。「ひねり込み」をマスターしている教官との擬似空戦に立ち向かうため、教官機にぶつけるくらいに肉薄して食いつき離れないようにする。教官からは「あれは一体、何だ。貴様とはもう一緒に上がらん」とまで言わせてしまう。実弾射撃でも、曳的機が曳航する吹き流しをを標的として練習機から実弾射撃をするのだが、危険なほど吹き流しに接近しすぎるので曳的機の搭乗員はヒヤヒヤしていた。意表をつく行動が多く、飛行機をよく壊した。「学生のうちに5機は壊している」と述懐している。「九六艦戦を2、3機。ほかにも零戦も壊した。いずれも着陸の時で、命取りになる離陸時の事故でないのが菅野らしい」(戦闘機教程同期の香取頴男)。ついたニックネームは「デストロイヤー」だ。この猛烈な突っ込みは、中学生のときに相手の懐に飛び込むことで相手を倒した剣道でも海軍兵学校のとき相手の懐にはいって投げを打つ柔道でも共通していた菅野のとる戦法だった。菅野は身長160cmで当時としては平均敵身長ではあったが、体格のいい海軍兵学校では小兵であった。小兵が上背のある相手に立ち向かうには、飛び込むのが最善である。あともう一歩、相手の懐に入ることで勝機を得る戦法だ。これは後に大型機との空戦でも生かされることなる。

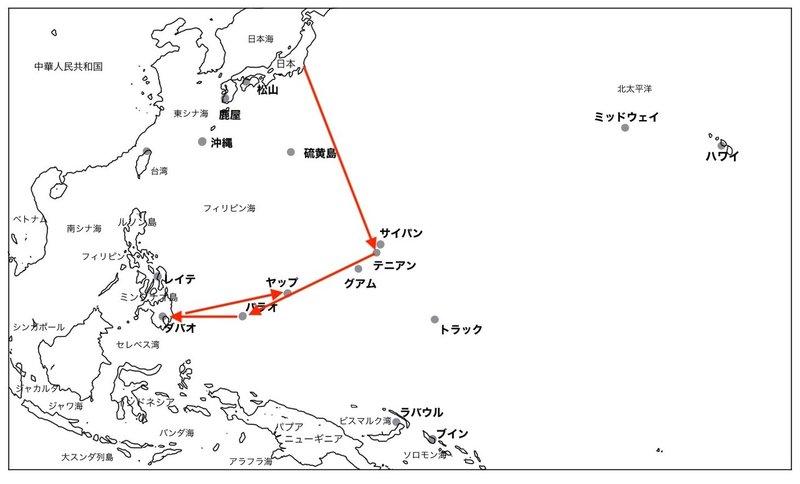

昭和18年4月、先に述べたように菅野は初代343空の分隊長として赴任する。防空を専門とする部隊で、通称「隼」とよばれていた。「隼」部隊の主力は、前年の昭和17年11月に練習機教程を終了したばかりの甲種予科練(甲飛)第10期生である。分隊長の菅野も戦闘機専攻まで出ているといっても実戦の経験はない。2ヶ月の猛訓練を行い、マリアナ空襲でほぼ全滅した第61航空戦隊の1航艦戦闘機隊を補充するためテニアン島の基地まで進出することになる。菅野は24機の零戦をつれて木更津飛行場を出発したが、テニアン島までたどり着けたのは20機足らずだった。長距離飛行の経験の浅い若い搭乗員には無理な飛行だったのだ。テニアン島基地について間も無い5月にはパラオ島に転進命令が出る。パラオ島に着いてすぐにまたパラオ諸島の南東側のアイライ基地に移ることになる。後に誤報だったことがわかる。戦線が活発に動いているのだ。6月15日マリアナ沖艦戦「あ」号作戦が展開するが、菅野はパラオにいるときだったので参加できなかった。幸か不幸か「マリアナの七面鳥狩り」にあわずにすんだのだ。7月10日、初代343空「隼」は主力搭乗員の半数が失われたため解隊する。菅野は新制201海軍航空隊に赴任、杉田や笠井のいる戦闘301隊の分隊長となる。

菅野は「文句をなしに俺についてこい!」と引っ張っていくタイプのリーダーだった。昼間の訓練指導は厳しいが、部下をなぐることは一度もなかったという。また、訓練後はみんなでダバオの街に繰り出し、飲んだり買い物をしたり自由にさせてくれた。先に着任していた杉田と同じタイプだ。分隊長、区隊長と同じタイプで士気はあがっていた。

そんな自由な雰囲気のなかで、笠井さんたち甲飛10期の同期生五人がダバオの料理屋の廊下で私服の陸軍士官と敬礼をめぐって騒動をおこしてしまう。すれちがった「えらいさん」に敬礼をしなかったのだ。海軍では私服でいるとき上官には敬礼をしないでよいことになっている。しかし、従兵らしきものをつれた「えらいさん」はなんで敬礼をしないのだ」と殴りかかってきた。血の気の多い五人は「えらいさん」(私服の陸軍憲兵大尉だった)を逆にたたきのめしたのだ。「名乗れ!」と言われ「201空の戦闘306だ」と啖呵まできってしまう。その日の夜のうちに憲兵隊が関係者を引き渡せと申し入れをしてくることになった。以下は笠井さんの記述である。

「応対した菅野大尉は『なに?貴様らは偉そうなことを言いやがって。うちの隊にはそんな者はおらんし、 もし問題があったとしてもそれは基地で処理する。俺の部下は貴様らに指一本触れさせんぞ!』と言って着任早々われわれをかばい、追い返してくれた。

しかし、つぎの日も、そのつぎの日も憲兵はやってきて、われわれの引き渡しを要求してくる。そのやりロが菅野大尉の癇に障った様子で、こんなつまらないことで大事な部下を軍法会議にかけられてたまるかと、そのつど菅野大尉は追い返してくれた。 だが、あまりにもしつこく来るので、管野大尉の計らいで、われわれ一個分隊八名は七月十三日付でヤップ島に出撃することになった。憲兵もさすがに千五百キロも離れたパラオの小島までは追ってこないだろう、と。」

そのような経緯で菅野分隊はダバオから1500km離れたヤップ鳥に行き、激闘を連日戦うことになった。ヤップ島は戦略的要衝の島で、連日アメリカ軍の重爆撃機による爆撃を受けていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?