杉田庄一ノート53昭和18年8月「ブイン基地での生活」

204空などいわゆるラバウル航空隊がコロンバンガラ島攻防戦を繰り広げているときの最前線がブイン基地である。戦闘行動調書を読んでみるとラバウル基地から直接出撃することもあったがブイン基地へいったん集結してからという攻撃もかなり多く記録されている。「ブイン」という文字が頻繁に出てくるのでどのような基地なのか気になったていたところ、『ラバウル海軍航空隊』(奥宮正武、朝日ソノラマ)に奥宮氏の記録として、その頃のブイン基地の様子が描かれていた。奥宮正武氏は、当時海軍少佐で第二航空戦隊航空参謀をしていた。

「昭和十八年七月以降、中部ソロモンおよび東部ニューギニア方面のわが陸海軍は、連合国軍の猛攻に耐えかねて、撤退につぐ撤退を繰り返していた。

この頃、ブイン基地にいたわが海軍航空部隊の任務は、ガダルカナル島方面を基地とする 米航空部隊に対抗することと、わが陸海軍の地上部隊に協力すること、およびそれらに協力する海軍艦船部隊を援護することであった。

その結果、ブインを主基地とする空の戦闘は、事実上、最前戦における彼我航空部隊の主力の、今次戦争の大勢を左右する、夜を日についでの猛烈な航空戦の象徴であるといっても過言ではなかった。両軍ともその航空兵カの主カをこの方面に集中し、がっしり四つに組んで、血みどろな死闘を展開していたからであった。

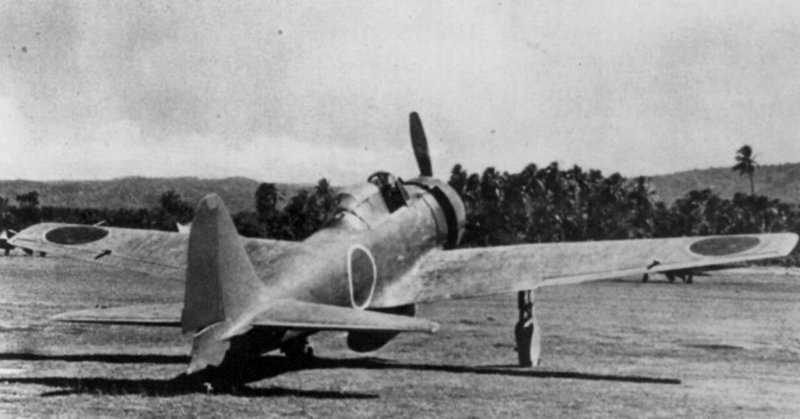

ブインの航空基地は、ブーゲンビル島の南端にあった。海岸線に近く、それと直角な滑走路が一本しかなく、基地としてはおよそお粗末なものであった。長さ約1200メー卜ル、 幅約300メートルの滑走帯のところどころから、まるでむかでの足のように、やたらに多くの誘導路が両側のジャングルの中へ導かれていて、数十の飛行機置き場が、その途中のあちらこちらに、上空から見えにくいように隠されていた。夜間にはすべての飛行機を、昼間には使用しない一部の飛行機を、これらの飛行機置き場に分散しておいて、敵機の攻擊を受けても、同時には被害を受けないようにしてあった。

航空戦隊の司令部を始めとして、航空隊の本部や宿舎は、そこから西方に約ニキロ以上もはなれた海岸の近くにあった。多くはパネルを組み立てた簡単なバラックか天幕で、これまた分散して建てられていた。宿舍はいずれも床板を地上1メートルくらい高いところに造ってあった。こうしないと、暑さと湿気が防げないからであつた。」

ブーゲンビル島は、昭和17年3月に米豪遮断作戦の一環として占領されブインに飛行場が作られた。この飛行場を基地として日本海軍航空隊は零戦を70機ほど配置した。設営隊と陸戦隊であわせて約2万人が配備された。また、陸軍も第17軍第6師団4万人が配備されている。ブーゲンビル島は前線の航空基地として重要な位置にあり、この頃、連日のようにアメリカ軍の爆撃を受けていた。

奥宮氏は、ブインでの日課も記しており、当時の基地航空隊の様子がわかる。杉田ら搭乗員の日常もうかがい知ることができる。以下は抜粋。

「ここでの私たちの日課はおおむね次のようなものであった。日の出の約三時間前には、飛行機の整備員と烹炊員(炊第係)が起床する。整備員はそのまま飛行機置き場へ急ぎ、その日の使用予定機を暗間の中から一機、ニ機と、エッチラオッチラと滑走路の付近まで運び出す。一台の牽引車もない悲しさ、すべてを人力にたよるほかはなかった。日の出の一時間前には、総員が起き出してきて各自の部署につく。搭乗員は滑走路のすぐそばにある搭乗員待機所へ集合し、待機する。そこで朝食がでる。

日の出前には、早くも偵察機(ニ式陸上偵察機あるいは陸軍から貸与をうけた百式司偵)がガダルカナル方面の日施偵察(毎日行う偵察)に飛び立つ。使用可能の全戦闘機は、基地の防空のためにいつでも発進できるように準備を整えて、偵察機の報告や、ブインよりさら に敵方に近い島々にある見張所からの警報に耳をそばだてる。

やがて、敵機の来襲が方々の見張所から伝えられてくる。基地の指揮官は、これらの情報から敵機の来襲時刻を推定し、その時までに防空戦闘機隊が敵編隊よりも高い高度に占位できるように早目に発進させる。空中戦闘では、敵機よりも高く飛んでいれば、降下速度を利用できるので、挑戦、避戦ともに自由がきくからである。

戦闘機が飛び立った後は、基地はがら空きとなり、まるで留守の飛行場のようになる。敵機が南の空に現れる。敵の爆撃機隊は、地上の獲物を求めて、飛行場に向けて突進してくる。 そうはさせじとわが零戦隊が襲いかかる。敵の援護戦闘機が反擊する。彼我入り乱れて、空にまんじ巴の格闘戦が始まる頃、敵の爆撃機は滑走路といわず、飛行機置き場といわず、目ぼしい目標を定めて所きらわず爆弾の雨を降らせる。口径八センチの高角砲が数門あったが、 私はこの部隊が敵機を撃墜したのを見たことはなかった。

地上には多数の大穴があく。運悪く整備中の飛行機に命中して大火災が起こることもある。 空では、敵味方いずれとも知れぬ戦闘機が、相手の機銃弾を浴びて、紅蓮の尾を曳きながら、 流れ星のように消えてゆく。その後に落下傘がニつ三つ、くっきりと青空に浮かぶことがある。最後の爆弾が投下されると同時に、飛行場の設営隊も、整備員も、防空壕から飛び出して、全力をあげて、まず滑走路の穴埋め作業にかかる。そこへ傷ついた戦闘機がよろめきながら滑り込んでくる。整備員は、つぎつぎに着陸する飛行機を素早く滑走路の両側に並べて、 機銃弾と燃料の補給を急ぐ。着陸した搭乗員は指揮所に集まってきて、空中戦闘の結果を報告する。それが終わると直ちに次の編成(指揮官、中•小隊名、使用機数、機番号、操縦者名)が定められて、黒板に書かれるので、彼らはそれを見て、待機所に引き揚げる。

以上が、彼我ともに慣れ切った基地航空戦のパターンであった。この間、当然のことながら、わが方も適当な敵の攻撃目標を見つけては、援護戦闘機を付けた攻撃機隊をソロモン群島南部の米航空基地に向けて送り出していた。

日没になる。当時の飛行機の性能と搭載兵器の関係から、昼間のような大規模の空襲をうける恐れがなくなるので、日没後になると、大部分の搭乗員は宿舎に引き揚げる。しかし、 整備員たちは、それからさらに一苦労をする。一日の戦いで疲れ切った体にむちうって、暗闇の中で、飛行機を飛行機置き場に運び、そこで、明日の飛行の準備をせねばならない。したがって、彼らが宿舎に着いて夕食をとるのは日没のニ時間から三時間後である。

灯火管制で薄暗い上に、蒸し暑い中では、食後に読書することも、手紙を書くことも思うにまかせず、雑談することすら忘れて、眠りにつくことが多い。そのうちに敵機の夜間攻擊が始まる。耳を聾する高角砲の射撃音と地上に落ちた爆弾の炸裂音、空をかき乱す探照灯の光。やがて一騒ぎが終わり、再び寝床につく頃には、早くも新しい日の戦闘準備をはじめねばならない。最初の頃は夜間の要撃はうまく行かなかったが、この頃バラレ基地に進出していた第二五一航空隊司令小園安名中佐の考案した、斜銃を搭載したニ式夜間戦闘機が探照灯に映し出されたB24ニ機をまたたくまに撃墜した時には思わず歓声をあげたことであった。以上がブイン基地での明け暮れであった。」

最優遇されていた搭乗員でも、宿舎は大尉以上はバラックの一室に2〜3名、中、少尉になるとテントに蚊帳を吊って7〜8名がゴロ寝、下士官搭乗員になるとあばら家クラス、整備員になると雑魚寝で寝返りもできないほど窮屈な宿舎であったという。食料も島の外から運び込まなければならないため、戦闘員優先で搭乗員にはなんとかそろえていたが、他の基地員は栄養不良になるくらい不足していた。

「第一線の基地にいて特に気にかかることは、搭乗員の健康であった。飛行機乗りは少しでも健康を害すると、直ちにそれが飛行作業に影響する。とくに空中戦闘では早く敵機を発見した方が有利であるが、栄養不良になると疲れが早く、視力が減退し、注意力が衰える。」

「この地方は熱帯とはいいいながら、もともと現地人の家すらほとんどない所なので、椰子の木以外には果物も野菜もない。ラバウルやこの島の北端にあるブカでは若干の青果物があるが、それは現地部隊の需要を満たすにも足りないほどであった。主食の米や麦は何とかなったが、このような状態では搭乗員の健康が心配である。」

まだ、補給がなされている時期でもこのような状態であった。この後、ブーゲンビル島は激戦をつづけ、連合軍により事実上支配される。事実上というのは、ニュージョージア島での飛行場をめぐる激戦からの経験で、連合軍は新しい飛行場を別に作り、補給路をたたれた日本軍をそのまま放置する。無視されてしまうのだ。その頃には戦うべき飛行機もなく、昭和19年2月には完全に補給がとだえ、日本軍はガダルカナル島同様に飢えとの戦いになっていく。海軍は主計予備士官が配置されていたため、同島派遣の陸軍よりもかなり補給体制が整っていたという。陸軍は餓死者を多く出す。「餓島」(ガダルカナル島)同様に「墓島」(ボーゲンビル島)と呼ばれたという。1944年10月になるとアメリカ軍から引き継いだオーストラリア軍との戦闘が行われたが、自活体制を構築し、昭和20年8月15日まで現地に日本軍はとどまっていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?