上越立ち止まりスポット1(西城界隈)

上越市の西城界隈を散歩した。下記のコース。

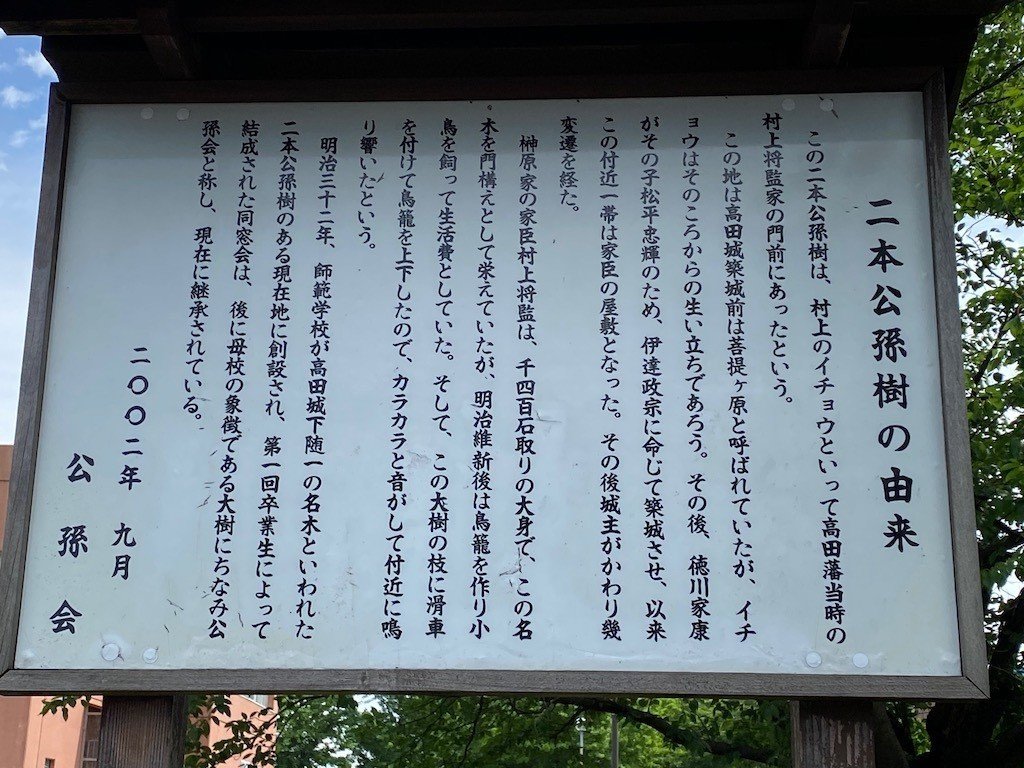

タイトルの画像は上越教育大学学校教育実戦研究センター内にある二本公孫樹(ふたもとこうそんじゅ)。センター側から見た画像はこれ

2本の公孫樹のうち1本は落雷で割れていたが、倒れて道路を塞ぐのを防ぐため数年前に上半分が切られた。しかし、その後も元気に葉を茂らせている。道路側には説明の看板がかかっている。

師範学校が火事で焼けてしまったときに市民やOBが寄付をしてつくったという白亜の校舎があった場所。コンクリート塀のあとが名残り。

そのまま上越ケーブビジョンの社屋を横に見ながら郵便局まで一気に歩く。今回は、郵便局のはす向かいにある旧高田図書館跡地を訪ねる。ここには二つの銅像がある。

斎藤俊雄画伯像。「斎藤俊雄君は高田の人なり幼より画を能くして県立高田中学を卒へて中村不折石井柏亭に師事し更に独力渡仏パリーグランション二絵画研究所に学んで研鑽を重ぬ・・・」とある。台所を描いた出品作から「台所の画家」といわれた。風景や草花を多く描いた。

さらに跡地の中ほどには高田名誉市民第一号の国友末蔵翁の像があり、顕彰公園となっている説明がされている。

国友末蔵は、明治14年(1881)に京都で生まれ京都帝国大学を明治39年(1906)に卒業。同年、上越電気会社の技師長として着任。関川水系の落差を使った蔵々発電所、そして野尻湖の水を使った池尻川揚水発電所を建設し、発電と灌漑用水ともに有効利用できるようにした。この電気を利用し、全国に先駆けて電動機による自動脱穀機が上越の農家に導入された。昭和28年(1953)、高田市の名誉市民(第1号)となった。昭和32年(1957)電源開発50周年を記念して、現在の地に胸像が建てられた。

国友末蔵の像の近くには「建国記念日制定記念碑」「明治天皇高田行在所碑」が並んでいる。また、お堀に近い端には相馬御風の石碑がある。

相馬御風は、明治16年(1883)に新潟県西頸城郡糸魚川町(現糸魚川市)で生まれる。明治期から昭和期にかけての日本の文学者、詩人、歌人、評論家で早稲田大学の校歌「都の西北」を作詞したことで知られる。地元に伝わる奴奈川姫伝説から糸魚川でヒスイ(翡翠)が産出するはずという推測をし、昭和13年(1938)に同地でのヒスイの発見につながった。

梅雨の走り、雨上がりの天気の中お堀から爽やかな風がふいてくる。そのままお堀の横を歩いて西堀橋へ向かう。普段はお花見で露天の並ぶ岸側を歩くことが多いが、高田公園を傍観するにはこちら側の方がよい。西堀橋には高田の四季の歌詞が刻まれている。

このまま歩いて附属小学校をまわり、出発地の上越教育大学学校教育実践研究センターに戻る。所要時間は約30分。