杉田庄一ノート45:昭和18年6月7日「ソ」作戦・爆装零戦の戦い

ガダルカナル島に米軍は侵攻拠点を作ってから、アメリカ本国での航空機増産を背景に続々と航空兵力を増強していった。ヘンダーソン陸上基地が使えるため、B17やB24などの爆撃機も配備が進んでいく。また、チャンスボートF4UコルセアやロッキードP38など艦上戦闘機だけでなく陸上戦闘機も増強されていく。F4Uは、この時期はまだ航空母艦からの発進に難があり、陸上戦闘機として用いられていた。これらの増強された航空兵力をもって日本軍の拠点を連日空襲をかけていく。『零戦隊長』(神立尚紀、光人社)の記述を引用する。

「ここへ来て、敵は増強された航空兵力を背景に、昼夜を問わず、多数機をもって日本軍拠点の各方面に来襲を繰り返した。それは、波状攻擊とも呼べるぐらいの激しさで、その数は米側資料によれば、五月中に、ムンダにのべ五百十六機、コロンバンガラにのべ三百六十七 機、レカタにニ百六十三機、ブイン、バラレ、ショートランドにのべ合計百八十一機、ラエに二百六十四機、サラモアに四百四十四機、フィンシュハ—フェンに四十三機、ラバウルに 七十九機……といった具合であつた。」

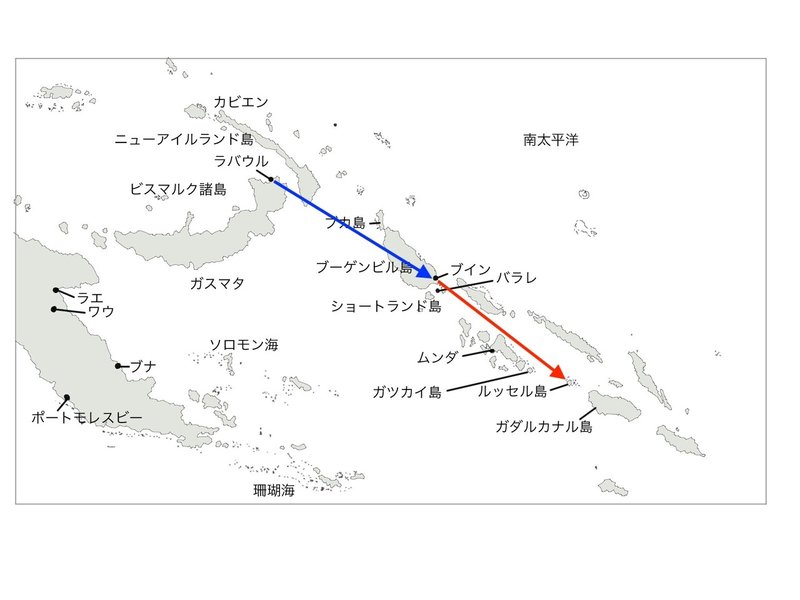

このアメリカ軍によるプレッシャーを押し返すために日本軍側も再度「い」号作戦のような作戦をたてる必要が生じた。たてられた作戦が、「603作戦」である。「603作戦」は、戦闘機のみでルッセル島方面の敵を誘出撃滅する「ソ作戦」とその後に戦爆連合でガダルカナル島」方面の艦船を攻撃撃滅する「セ作戦」で成り立っていた。

6月6日、まずは制空権を奪回する「ソ作戦」が動き出す。ブイン基地に204空の零戦32機と582空の零戦24機が集結した、ブカ基地には251空の零戦40機が進出する。

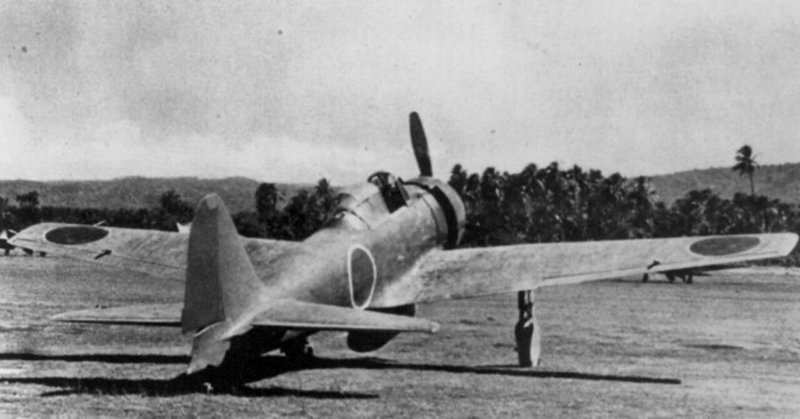

6月7日のルッセル島迎撃には204空24機に582空、251空が参加し、合計81機の零戦で攻撃にたった。204空だけが4機で1個小隊を組む編成でのぞんだ。ルッセル島には複数の敵飛行場が急速に整備されてきており、敵戦闘機による被害が増加していた。零戦だけで攻撃すると敵戦闘機は反撃してこないことが続いたので、この日は零戦に60kg爆弾を2個翼下面につけ、爆装零戦で攻撃を行うことにした。爆弾を落とすまでは艦上爆撃機のフリをして敵戦闘機をおびき寄せ、爆弾を落とした後はすみやかに体勢を整え敵機と空戦を行うという危険な作戦である。爆弾を落とすタイミングが遅れれば敵戦闘機の餌食になるし、爆弾を落とした後も爆弾懸架装置が翼下面についたままで空気抵抗が増して空戦に不利になる。提案をおこなった手前、宮野中隊12機が爆装隊を引き受けた。この日はアメリカ軍も相当数の戦闘機で迎撃に上がったため大空戦になった。『零戦隊長』(神谷尚紀、光人社)では、この空戦に参加した二人の搭乗員の記録を載せている。

「この空戦の模様は二五一空分隊長•大野竹好中尉の当時の手記と、ニ〇四空三中隊一小隊四番機•中澤政一二飛曹の日記でうかがい知ることができる。まずは大野中尉の手記から—。

〈ルッセル島とその西北のブラク島の中間、高度六千メートルから海面に至るまで、恐るベき凄烈なる大空中戦が展開された。そして、我々は今やその巨大な闘争の、荒れ狂う旋風の、真っ只中にいた。グラマンがいた。エアラコブラがいた。ボ—ト・シコルスキー、ロッキード・ライトニング、カーチス・トマホーク、おおよそ航空雑誌に出るほどのアメリカの戦闘機のすべてが、総数百ニ十〜百三十機あるいはそれ以上もいたであろうか、次々と雲霞の如く襲いかかってきた。

今や味方は顕著な四つのグループに分かれ、そのうちニつが最も激烈な死闘を続けていた。ニ〇四空のニ十四機がルッセル島とイサベル島の中間海上で、我々二五一空の二中隊、三中隊の半数、四中隊がルッセル島とブラク島の中間海上で、そして二五一空残余の十二機が隊長•向井大尉の指揮下に、高度七千メ—トルでこれら死闘する味方の支援に任じ、五八ニ空の十数機は更に敵を求めて西方にあった。

敵は刻々数を増して、味方もようやく苦戦の色が見えてきた。深町二飛曹機はP-39一機を仕止めたが、食い下がった他のー機の猛射を浴びて自爆した。遠藤一飛曹はP-38を追い詰めて撃墜した瞬間、急を救わんとがむしゃらに前上方より襲いかかってきた敵P-39をかわし得ずと見るや、猛然体当たりを敢行、自らも微塵と砕けて散った〉

次に中澤ニ飛曹の日記——。

〈六月七日ルッセル島航空擊滅戦(ソ作戦第一次)

予想通り邀撃に舞上がりたる敵G戦、P戦、ボ戦よりなる我々と同勢カの敵機群と遭遇、 ルッセルの空を覆う大空中戦を展開す。

惨敗に屈せぬ敵は戦法を変えて、十機ぐらいずつの分散兵力にて、かつてなき苦戦となり。本隊のみにても、老練なる日高上飛曹を始め、山根二飛曹、岡崎一飛曹等歴戦の勇士が壮烈に戦死す。柳谷ニ飛曹に至りては降爆中前上方より右腕及び右足に炸裂弾命中、鮮血に座席を染めて左手にて着陸、右腕第一関節より切断するも、不屈の搭乗員魂により万死の中に一生を得て十五日無事に帰還す。我神田ニ飛曹とシコルスキー協同にて一機擊墜〉

戦闘行動調書を見ると1番機宮野隊長機に、2番機大原亮二、3番機辻野上豊光、4番機柳谷謙治となっている。『ラバウル空戦機』(第204海軍航空隊編、朝日ソノラマ)や『零戦隊長』(神立尚紀、光人社)では3番機が大原になっているが、大原の思い違いか誤記かはわからない。戦闘行動調書による編成は以下の通りである。

第一中隊第一小隊

1番機宮野善次郎、2番機大原亮二、3番機辻野上豊光、4番機柳谷謙治

第一中隊第二小隊

1番機日高義巳、2番機山根亀治、3番機坪屋八郎、4番機田中勝義

第二中隊第一小隊

1番機森崎武、2番機浅見茂正、3番機中野智弌、4番機中村佳雄

第二中隊第二小隊

1番機渡辺秀夫、2番機田村和、3番機杉田庄一、4番機人見喜十

第三中隊第一小隊

1番機日高初男、2番機黒沢清一、3番機沖田佐治、4番機中沢政一

第三中隊第二小隊

1番機鈴木博、2番機渡辺清三郎、3番機岡崎靖、4番機小林友一

杉田は爆装隊ではなく、森崎の率いる第二中隊第二小隊の渡辺秀夫小隊長の3番機として出撃している。渡辺隊はF4Fの8機編隊と交戦したが、渡辺小隊長はエンジン不調のため引き返し「コロンバンガラ」に着陸した。杉田は、F4Fを2機個人撃墜(内1機不確実)と記録されている。気になるのは、杉田の欄にだけ「被弾」と記録されていることだ。相当激しい空戦をしたことが想像される。

この日の空戦で柳谷謙治二飛曹は右手を失う重傷をおった。その時の様子を『ラバウル空戦記』(第204海軍航空隊編、朝日ソノラマ)で追ってみる。

「柳谷は隊長機に従って八〇〇〇メートルの高空からダイブして六〇〇〇メートルで爆弾を落とし、すぐに空戦の態勢に移ろうとしたとき、突然隊長機を曳光弾が包みP-38二機が上空を横切るのを見た。

「敵だ!」

はっとしたとたん、柳谷二飛曹は全身にするどい痛みを感じた。先頭の隊長機を撃った敵の弾丸が、柳谷にも当たったのだった。本能的にからだを見回すと、操縦桿を持つ右手からひどい出血があり、まったく感覚がない。足もやられたらしく、飛行靴がめちゃめちゃになっていたが、足が動かないので脱ぐこともできなかった。頭が割れるように痛み、もうダメかと観念したが、エンジンが何ともないようだ。

「とにかく、戦闘圏から脱出しなくちゃ」

混乱した思考の中でそれだけを思いついた柳谷は、操縦桿を左手に持ち替え、上空を飛びまわる敵機群から離脱すべく、エンジンを絞って急降下した。海面上数百メートルで引き起こし、敵が追って来たらさらに高度を下げるつもりで水平飛行に移ったが、痛さとひどい出血で、すーっと意識がうすれかかった。これはいかんと気力を振りしぼって、剣道のときのような気合をかけながら飛んだが、全身を倦怠感がおそって来、面倒だからいっそ海に突っ込んで自爆してやろうか、などという考えがチラチラ浮かび出した。

もはや恐怖感はない。それは快い死に神の誘惑だった。ふと故郷のこと、母のことなどを思い出した。遠のく意識の中で、

「オレもいよいよ死ぬんだなあ」

と、思いながらも一方では、

「飛行機は大丈夫だし、帰れるんだ。よし帰ってやろう」

とも思った。

零戦はすばらしい飛行機だった。片手も足もきかず、半ば意識のうすれかかった柳谷を、やさしくいたわりながら快調に、安定よく飛んでいた。だれかが、零戦は「空飛ぶゆりかご」だと言ったが、そのゆりかごの中で柳谷は、生と死の境い目を往きつ戻りつしていたのだ。だが、彼を死に神の誘惑から救ったのは、負傷による激しい痛みだった。

そんな状態にありながら、何も目標のない海上を数百キロも飛んで、不時着場のコロンバンガラ島にたどりつけたのは、もう本能のようになったパイロットのカンだった。着陸してエンジンのスイッチを切ったとたん、柳谷は意識を失った。

島の陸戦隊員たちが柳谷を降ろし、ジャングルの中のテントにかつぎ込んだ。軍医が見ると右手がひどい状態で、そのままにしておくと破傷風で命取りになりかねないので手首から先を切断することになった。といって、ここは第一線だから満足な手術道具はもとより、麻酔薬すらない。そこで麻酔をかけずにのこぎりで骨を切るという、荒療治となった。

暴れるといけないので、柳谷を三人の看護兵が押さえ込み、ロには脱脂綿がつめられた。

手術がはじまったとたん、突き抜けるような激痛に柳谷は身をよじろうとしたが、がっちり押さえられているし、ロには脱脂綿がつめ込まれているので、叫ぶことすらできなかった。内臓をやられたわけではなかったので、暴れる元気があったのがさいわいだった。手首がなくなった右手には、グルグルほう帯が巻かれ、全身血とあぶら汗にまみれた柳谷は、再び意識を失った。」

この日は3飛行隊合同作戦であったが、他隊も含めて撃墜41機の戦果をあげた。しかし、日本側の死傷も多く、9名が未帰還となった。6機の山本司令長官護衛戦闘機の搭乗員うち、日高義巳上飛曹と岡崎靖一飛曹が戦死した。また、柳谷も負傷したので半数が戦列から消えることになった。ちなみにアメリカ側の記録では零戦24機を撃墜し、7機の損害となっている。

6月8日、ラバウルの司令部で昨日の大空戦について参加部隊の分隊長以上を集めて研究会が行われた。単独の航空戦だけについてこのような研究会が開かれたのはおそらく初めてであったと思われる。この研究会では実戦の中から導きだされたさまざまな意見が検討された。主な意見としては、以下の二つが主要なものである。(戦史叢書96、防衛庁防衛研究所)

「1 一指揮官の掌握し得る最大機数について

昨日の『ソ作戦』程度の機数、3コ編隊71機で、事前の打ち合わせを十分に行い兵術思想を統一しておけば指揮官は一人で可、ただし隊形は横広とする

2 戦闘機隊の最小戦闘単位について

204から、同隊の体験(204空は5月以降ほとんどの空戦に4機1コ小隊編成を使用中)を通じて、対大型機の戦闘では一コ小隊4機編成、対小型機に対してはそれ以上の編成とする事が有利である。また、一突撃隊が空戦に入れば支援隊は高度差を少なくして必ず支援する必要がある。いかなる場合でも4機が最小限度で、これ以上分離することは被害防止の点からも不可である。編成のいかんにかかわらず、同時戦闘加入は2〜3機で、4機であればなんとか劣勢も切り抜けられる。」

第一次「ソ」作戦では、一個小隊三機編成をとった二五一空の被害が多く〈自爆未帰還六、被弾五〉、四機編成の二〇四空の被害が少なかった〈自爆未帰還三、被弾ニ〉ことから、研究会での討議の結果、次回からはニ五一空でも四機編成が採用されることになった。

テストされた零戦の爆装については、危険なだけで効果は薄いものと判断され、以後の実施は見送られることになった。

「ソ」作戦ののちに実施される予定の「セ」作戦(戦爆連合協同作戦)についても打ち合わせが行われた。これについては別にnoteに書く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?