杉田庄一ノート44:昭和18年6月3日「編隊長デビュー」

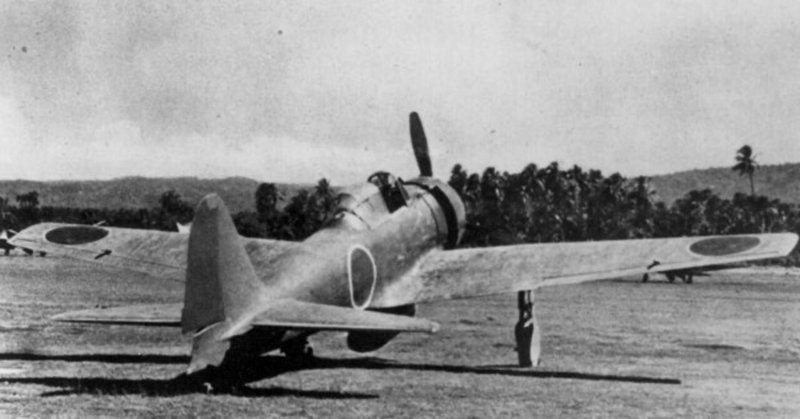

5月28日から204空では宮野隊長の発案で4機編隊制に変更を行う訓練を始めた。2機を戦闘最小単位として、相互に支援警戒を行い4機で1小隊を組む方式だ。アメリカ軍はすでに4機編隊で空戦を行っており、2機相互にカバーしあうので防御が固くなっていた。また、攻撃も2機連携して行うため空戦技術が未熟な零戦搭乗員だと撃墜されることが多く、ベテランすら押され気味であった。それに対抗するためには日本軍機も編隊で対抗しなければならなかいと宮野大尉が考えたのだ。

この間の経緯が『零戦隊長』(神立尚紀、光人社)に記述されている。

「二〇四空では、五月二十八日から、宮野の発案による一個小隊四機の新しい編成によるに訓練を始めている。

このところ、米戦闘機は四機編成をとり、二機ごとのエレメントで巧みにカバーし合って付け入るスキを見せなかった。敵は一機の零戦に対して、二機が連携して戦いを挑んできた。 編隊空戦の訓練が十分でない若い零戦搭乗員は、そのために敵に喰われることが多くなり、 練達の搭乗員もー瞬の見張り不足で盲点をつかれ、擊墜されることが目立って増えていた。

宮野の一個小隊四機編成のアィデアはこれに対応したもので、一・三番機、二・四番機が最低限一組になって、二機、二機で相互に支援することで、敵の編隊空戦の脅威を除いて空戦を有利に進め、損失を減らす狙いがあった。

『宮野大尉は、こういう時、意思を徹底させるために必ず自分で、全搭乗員を集めて説明するんです。『はじめからうまくいくことはないだろう。しかし、それに徹してくれ』、黒眼鏡をかけて指揮所の前で木箱の上に立ち、四機編成の意図するところを懇々と説いていまし た』(大原二飛曹談)

一個小隊を四機とする編成は、支那事変勃発直後、十三空第一分隊長に補された横山保中尉(当時)が提唱、実戦に導入(九六戦)したことがあるし、横山はのち、十二空でも零戦で、一個小隊をニ機とする編成を試行している。昭和十四年度にも一航戦、二航戦、および横空戦闘機隊が協同で、一個小隊四機による編隊空戦の研究訓練を行なったことがある。 宮野が一個小隊四機編成を発案した陰には、 緒戦をともに戦い、そしてふたたびラバウルでともにあった横山少佐のアドバイスがあったのかも知れない。」

6月2日のブインでの輸送機直掩任務から実戦でも4機編隊でのぞむことになった。この日は、辻野上上飛曹のもと4機2個小隊の8機で哨戒任務についている。第1小隊は1番機辻野上豊光、2番機大原亮二、3番機今関元春、4番機根本兼吉。第2小隊は1番機坪谷八郎、2番機小林正和、3番機渡辺清三郎、4番機八木隆次の各搭乗員であった。敵に遭遇することもなく任務は終了した。

続く6月3日もブインでの輸送機直掩任務があり、このとき杉田ははじめて第2小隊の1番機(小隊長)として出撃している。その時の編成は、第1小隊は1番機鈴木博、2番機人見喜十、3番機岡崎靖、4番機浅見茂正。第2小隊は1番機杉田庄一、2番機田中勝義、3番機田村和、4番機中村佳雄である。6月2日と3日のブインでの輸送機直掩任務は、両日とも士官が中隊長として入っていない。比較的、問題のない任務だったのかもしれない。杉田も編隊1番機つまり小隊長としてデビューした。敵機と遭遇することがなく、戦闘記録にも「異常なし」と書かれている。

注目したいのは二飛曹の同期が多くいる中で、杉田が最初に編隊長として選ばれていることだ。以前の3機編隊では小隊長の左右に2番機と3番機がつき、攻撃時は隊長のあとを追って単縦陣になるので、小隊長は列機をあまり気にしないでも良かった。もちろん編隊長は列機をつねに意識して行動しなければならないのだが、4機編隊の編隊長は2機ずつのエレメントの動きも考えながら動かねばならず、より以上の技量が求められることになる。この数ヶ月の戦闘で杉田は操縦技量が宮野隊長に認められるようになっていたと考えられる。

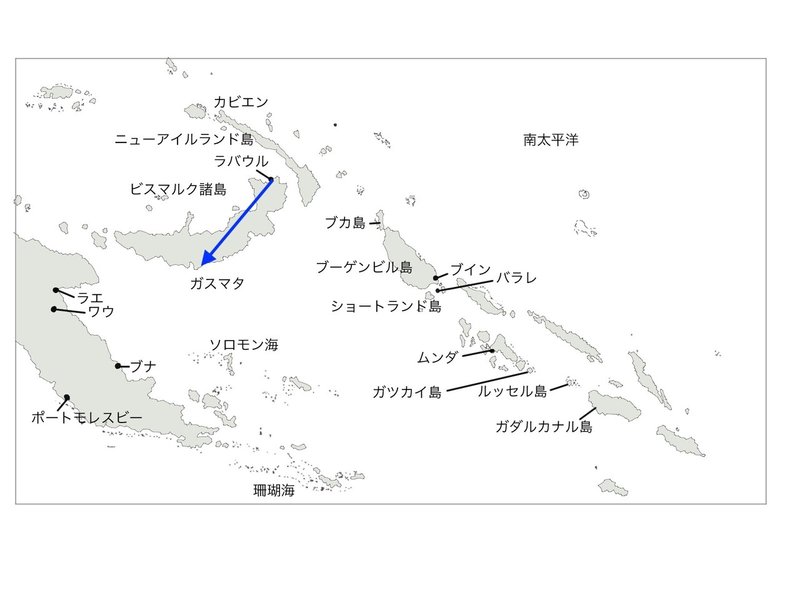

6月4日は、「スルミ方面」敵機邀撃戦と戦闘行動調書に記載されていて、一直(0430-0840)、二直(0610-1040)、三直(1120-1530)と哨戒任務にあたっている。この「スルミ方面」にはオーストラリア軍が築いたガスマタ飛行場がある。昭和17年日本軍が占拠し、ラバウルから東ニューギニアへの前進中継基地として使われていた。オーストラリア軍は奪還をはかっており、この時期敵機の侵攻がはげしくなっていた。この日も、地上での作戦行動があり上空からの支援をおこなっていたと思われる。この日の出動は、各直ごとに零戦2個小隊の8機で行われ全24機が任務にあたっている。杉田はこの日は、一直第2小隊の3番機として出撃している。一直の第1小隊は1番機森崎武、2番機朝見茂正、3番機中野智弌、4番機中村佳雄。第2小隊は1番機渡辺秀夫、2番機人見喜十、3番機杉田庄一、4番機八木隆次という編成であった。

6月5日は、ラバウル基地哨戒訓練中の事故で杉原進平上飛曹が戦死した。離陸しようとしたところへ251空の2式陸上偵察機が後方より着陸してきて接触、頭部を負傷戦死した。

ラバウル基地では各航空隊とも連日の出撃が続き、疲弊してきたあらわれかもしれない。5月29日には、川岸次雄二飛曹が、着陸周回時に突然エンジンが停止し、海中へ墜落戦死している。整備不良の事故が疑われる。連日の出撃は搭乗員だけでなく整備員を含め、基地の人員全てを疲弊させる。しかし、このあとも連合軍の侵攻が激しさを増し、ますます厳しくなっていくことになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?