杉田庄一ノート25:「強風〜紫電〜紫電改」その1

昭和20年、杉田が属した343空は「紫電改」による戦闘部隊である。前年まで「零戦」で戦っていたベテランのパイロットや予科練の若いパイロットが集められ日本本土防空のための精鋭戦闘機部隊として343空は作られた。

「零戦」が天下無敵のような活躍をしたのは、日中戦争時から太平洋戦争初期までだ。ベテランパイロットが少なくなり、また空中戦もそれまでの格闘戦から編隊空戦に切り替わっていったことは「還って来た紫電改その5<苦戦の中の零戦>」に記した。ただ、人間の問題だけでなく、飛行機そのものの変化も大きかった。アメリカ軍は2000馬力級の戦闘機を次々と戦場に送り出し、サッチ・ウィーブや一撃離脱で零戦を墜とし出す。前線では「零戦」にかわる次期海軍戦闘機の要望が強くなるが、その開発は遅れていた。次期海軍戦闘機として予定されていたのは、三菱航空機の堀越二郎氏を主務設計者とする「烈風」だったが、「零戦」と同じように海軍からの要望が高すぎて開発がままならなかった。そこで登場したのは、川西航空機の「紫電改」である。「還って来た紫電改」の著者、宮崎さんは次のように記述する。

「——なぜ、ゼロセンは弱くなったのか?

弱くなったとは思いたくないが、やはりグラマンF6Fが零戦の馬力を上回って、非常に強力だったという一言に尽きるのではないだろうか。馬力だけの単純比較で、零戦が九百四十馬力、F6Fは二倍以上のニ千馬力である。

また、何度か話に出たように、わが零戦はクルクルと軽快に運動しながら格闘戦をするのが最大の得意技だったが、反面、機体は頑丈とはいえず、パイロットの体を守る工夫はニの次になっていた(私らはそれが当たり前と思っていたが)、と今にして思われる。いわば「軽戦闘機」の宿命というか……。

零戦が製作されたころ、相手はF4Fの時期だったから無理もない。その時期にあっては、 世界に冠たる戦闘機で、じつによく飛び、戦ってくれたと、そりゃあ、今でも思う。

F6Fは、そうした零戦の弱点を見抜いた上で、それまでの主力機F4F(ワイルドキャ ット)よりも、エンジンを一気に八百馬力あげて勝負をかけてきたわけである。

そうした表向きの性能だけではなく、目にみえない部分にも、日本の戦闘機とは違った設計がされていた。機体が飛弾しても、途中で弾がとまる防護板などで、パイロットを守る設計が強化され、さらに燃料タンクを二重三重の層にして、少々被弾しても引火しにくい仕組 みにしたことである。

くわしい構造や設計は戦後になって知ったが、実際の戦闘中でも、こちらが射って確かに相手の機体にあたっている。それなのに、グラマンは白い煙を吹くだけで、なかなか火を発するほどの損害にはならないし、撃墜できないといった場面が何回もあった。

撃たれてすぐ燃えるのと(零戦)、被弾してもなかなか燃えないのと(F6F)では、えらい違いである。戦闘機をつくる日米の考え方——設計思想とでもいうか、そのハッキリした違いが、機体にズバリそのまま反映されていたわけである。

日本軍側ではベテランの零戦搭乗員がつぎつぎに各地、各戦線で戦死して、熟練搭乗員の数は、目にみえて手薄になっていった。しかも、戦闘機乗りを補充するのは大変である。おいそれと即席で育てられるものではない(戦争末期にはその即席教育が強行されたが)。

生き残って連日奮闘するパイロットにも、連戦、激戦の疲労が積もっていった。

おまけに、米軍の戦闘機は主役級のF6Fだけではない。P38ライトニング(双胴。エンジン千四百ニ十五馬力がニつ)や、F4Uコルセア(ニ千馬力)といった、油断できない戦闘機もぞくぞくと現われていた。

「もっと戦闘機を!」 「グラマンに勝てる飛行機を!」という声は、日に日に、戦場でも軍中央でも、切実になった。そういう気運の中で、紫電改は密かにつくられていった。

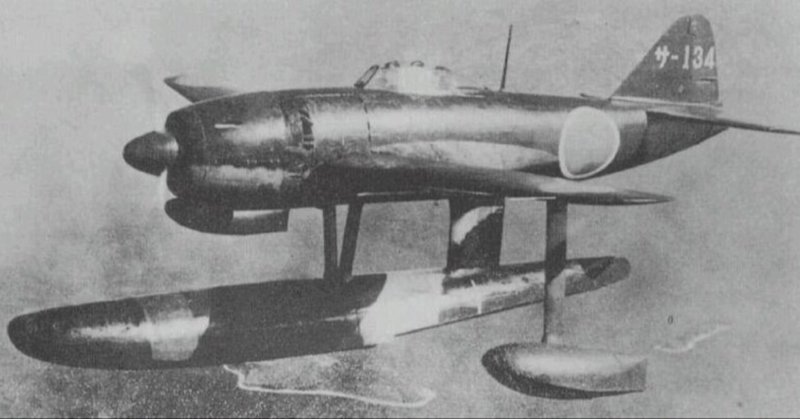

「紫電改」は、そもそも水上戦闘機の「強風」として開発された。日本が太平洋の島嶼群を侵攻したときに、陸上の滑走路を必要としない水上発着が可能な戦闘機として開発されたのだ。日本海軍の侵攻が食い止められ、防戦にまわるようになる。侵攻用の戦闘機よりも、防空専門の戦闘機(日本海軍では局地戦闘機と名付けた)が必要になる。「雷電」がそのために開発されていたが、大きなエンジンを積んだために扱いが難しく、訓練や実戦配備が難航していた。侵攻作戦用の「強風」も利用価値がなくなるところだったが、強力なエンジンを積み層流翼という画期的な空力性能をもっているので陸上戦闘機として活かせるのではということになった。いわばピンチヒッターである。しかも素性がよかったために局地戦闘機「紫電」となり、さらに改良されて「紫電改」という完成形になる。その過程を追ってみたい。

「水上戦闘機「強風」(N1K1)

「強風」は、昭和15年9月に海軍の「十五試水上戦闘機」として川西航空機で設計が開始された。昭和15年の試作機ということだ。川西航空機は、それまでも97式大型飛行艇や水上偵察機「紫雲」(十四試水上偵察機)など水上機を多く手がけていたが、戦闘機の設計ははじめてであった。

設計チームは、菊原静雄技師、足立英三郎技師、馬場敏治技師、井上博之技師をリーダーとして組まれた。航空機会社には、大企業らしく整然としていた三菱航空機、野生的な中島飛行機などそれぞれ会社の特色のような雰囲気があったというが、川西航空機は『何でも新しい技術に食いついていく「エンジニアリング・スピリット」が旺盛であった』『すでに実用化されていてもあたらしく自分たちで考えてつくるという気風があった』と碇義朗氏は述べている。「強風」「紫電」「紫電改」とそのスピリットが生み出していくことになる。無理と思われる課題を新技術とアイデアで乗り越えていったのだ。

水上戦闘機の要望は差し迫っていた。当時、海軍軍令部では、石油を確保するために南太平洋方面への侵攻を戦略として考えていた。水上戦闘機は、島嶼を占領した後に本格的な飛行基地を構築するまでの間、制空権をおさえることを目的としていた。そのため戦闘に不利なフロートをもちながらも敵機との戦闘が可能であることが求められた。空気抵抗の大きいフロートをつけて戦うためには強力なエンジンが必要ということで、1000馬力エンジンが活躍していた時代であるが、日本機としてはいち早く大馬力の三菱製の火星(出力約1500馬力)エンジンを搭載することにした。直径の大きなエンジンを胴体中央寄りに配置し、カウル前方は絞って紡錘形として空気抵抗の軽減を図った。日本では、1000馬力を超えるエンジンを単発戦闘機に載せるのは初めてであり、プロペラを二重反転にしてその大馬力トルクを解消しようとした(故障が多く、実用化されなかった)。アメリカでは、すでに2000馬力エンジンが実用化されており、2000馬力エンジン戦闘機の設計が急がれていた時期だったのだが…。

新技術として高速での空力特性をよくするため層流翼も採用された。層流翼は、飛行機が高速で飛ぶ時の翼表面境界層の摩擦抵抗の少ない翼型である。東大航空研究所の谷一郎教授が開発し、LB翼(Laminar Boundary Layer)と名付けた。東大の校旗のカラー(Licght Blue)の意味付けもされていたという。層流翼は、アメリカでも研究されていて、P51マスタングに採用されている。また、水上機のため、中翼形式となった。胴体の中央部分に翼が取り付けられるデザインで、波の影響を受けないためであったはが、この中翼形式がのちのち「紫電」を苦しめることになり、「紫電改」へと改良しなければならなくなるのだ。

運動性をよくするために自動空戦フラップも開発した。水銀を入れた液柱圧力計を使用して、フラップの自動調節を可能にするという発明で、川西独自のものだった。この自動空戦フラップは後の「紫電改」で大いに力を発揮することになる。

さらに、緊急時に胴体下の主フロートを切り離す機構や翼端の補助フロートを飛行中は空気を抜いて内側に密着させる半引き込式などのギミックのような仕掛けもいろいろあったが、実用化されなかった。チャレンジング精神旺盛だった証左といえよう。

「強風11型」の諸元

・乗員:1名

・全長:10.58 m

・全幅:12.00 m

・全高:4.750 m

・翼面積:23.500 m2

・最大離陸重量:3,500 kg

・エンジン:三菱火星一三型 (空冷星型14シリンダー、離昇出力1,460hp)

・プロペラ:住友ハミルトン 油圧式可変ピッチ定速回転3翅プロペラ

・最大速度:488.9 km/h

・巡航速度:352 km/h

・実用上昇限度:10,560 m

・上昇力:4,000 mまで4分11秒

・武装:7.7mm機銃×2(装弾数各500発)、20mm機銃×2(装弾数各60発)

・爆装:30kg爆弾×2

・生産数 97機

「強風」が制式採用されたのは昭和18年暮れになってしまった。ミッドウェイ海戦によって戦局が転換したあとで、当初目的であった侵攻作戦そのものが消滅し活用する場をなくしていた。そのため生産数は少ないが、「紫電」を生み出す母体となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?