杉田庄一ノート47:昭和18年6月16日「ルンガ沖航空戦」

6月7日の第一次「ソ」作戦、6月12日の第二次「ソ」作戦の実施でルッセル島を舞台にした敵戦闘機との制空権争いは一定の成果を挙げたととらえられた。そもそも「ソ」作戦は、ガダルカナル島を拠点にしてアメリカ軍が航空勢力を増強してきたことに対する日本軍の押し返し作戦である。

アメリカ軍は、ガダルカナルのヘンダーソン基地を拠点として、ルッセル島に複数の前線基地を作り出していた。飛行機の増産が軌道に乗り出し、新鋭機が続々とヘンダーソン基地に届けられ、それらが分散して前線基地に配置されていく。そうはさせじと日本軍も前線基地を叩きにいく。という図式である。まずは、増強された戦闘機を潰し(ソ作戦)、その後で戦爆連合部隊で拠点を叩きのめす(セ作戦)の2段構えの作戦であった。

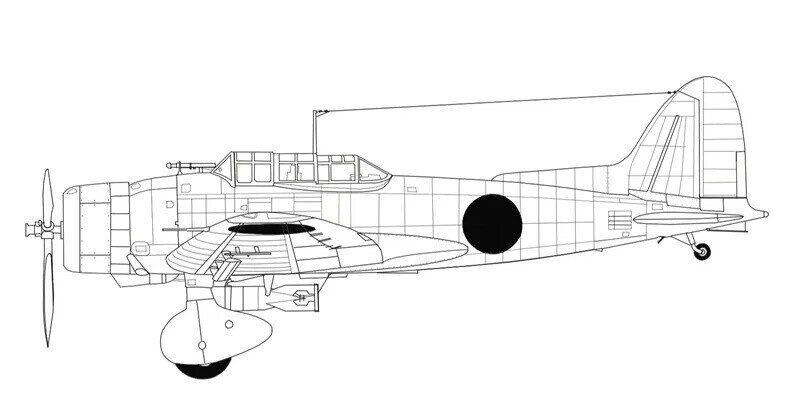

日本軍も新鋭機として零戦32型や22型を送り込んでいたが、その規模は全く違っていた。また、日本軍の搭乗員もミッドウェイの生き残りのベテランと訓練期間を短縮して送り込まれ新人たちが交代なしで前線で戦い続けている状態だった。「ラバウルは搭乗員の墓場」などという言葉がささやかれているような有様だったのだ。

「ソ」作戦では、そのような搭乗員たちとミッドウェイ海戦後に補充されたアメリカの新鋭機、新人パイロットとの戦いだった。アメリカ軍では一定の出撃回数をこなすと休暇や本国帰還が与えられる。「ソ」作戦時でのアメリカ軍側の弱みは、訓練不足と編隊空戦の戦術が未熟だったことだ。日本軍は、かろうじて戦果を上げたが、失った搭乗員や飛行機の補充は期待できなかった。アメリカ軍では、戦訓を生かして飛行機の改良を行い、編隊空戦の戦術を練り上げていくことになる。

さて、「セ」作戦であるが、「ソ」作戦後の研究会での打ち合わせで二つの攻撃要領が確認されていた。宮野大尉による「分散同時攻撃」と「三隊による投弾後の艦爆護衛」の計画である。

「分散同時攻撃」というのは、従来のような指揮官先頭単縦陣での1箇所急降下爆撃ではなく、中隊あるいは小隊単位での数個の目標に分散して同時に攻撃を仕掛けるというものである。単縦陣での攻撃だと敵に予測時間を与え後方の列機がねらわれやすくなってしまうし、零戦による直掩もうまくいかないケースが多くなったのだ。

また、零戦隊を三隊に分け、一隊は直掩隊として艦爆にかぶさる形で共に急降下して援護する、一隊は上空の敵戦闘機を引き受け、状況に応じて下方の戦闘に加勢する、一隊は艦爆隊の前に露払いとして目標付近の敵戦闘機を拡散するという艦爆護衛を計画した。「三隊による投弾後の艦爆護衛」だ。宮野大尉は計画を説明した後、「この隊の指揮は私がとります」と述べている。そのため204空では制空隊、直掩隊、収容隊の3隊が編成された。

愛知九九艦上爆撃機(九九艦爆)

6月16日、582空の艦爆24機、204空と251空の零戦70機で攻撃隊が組まれ、582空の進藤少佐が総指揮官となった。目標はムンダ方面である。204空の零戦隊は16日早朝0505にラバウルから中継基地ブインに進出し、1000にブインから攻撃に飛び立った。16日当日の出発時の様子を『零戦隊長』(宮野善治郎、光人社)の中で隊員の手記として記述している。

「六月十六日、宮野はラバウル基地で最後の朝を迎えた。激しい戦いになるのは明らかであった。士官宿舎から飛行場へ向かう車の中で、宮野が森崎予備中尉に、『今日は何が何でも俺について来い』と、いつになく強い調子で言うのを、運転員の斎藤久機関兵長(十六徴)が耳にしている。

搭乗員整列、「かかれ!」。ここで、いつものように宮野の三番機で出撃するはずだった大原二飛曹は、指を怪我しているのを宮野に見つかり、基地に残ることを命ぜられる。代わって、交代員として待機していた橋本久英ニ飛曹が出ることになり、この日の宮野の列機は、二番機・辻野上上飛曹、三番機・橋本二飛曹、四番機・中村二飛曹となった。午前五時五分、宮野の率いる二〇四空の零戦二十四機はラバウルを発進、中継基地のブインに向かう。天候は上々であった。六時五十五分、ブイン着。燃料補給、打ち合わせを済ませて、午前九時、 指揮所前に全搭乗員が集合。二十六航戦司令官•上阪香苗少将、五八二空司令•山本栄大佐、 そして空中総指揮官の進藤少佐の訓示ののち、搭乗員は各々の乗機に向かう。

『弁当は一番上等の寿司弁当で、サイダー三本も配給になった。上空ではサイダーなんか飲めないから、飛行機の側で出撃を待つ間、整備員に一本やり、自分で二本飲んだ。上がったら食事の暇などなさそうだったし、今日は基地に帰ってこれないと思っていたから、弁当も地上で半分ぐらい食べた。艦爆の搭乗員など、暑いのに真青な顔をしていた』(八木ニ飛曹回想)

午前十時、ブイン基地出撃。

航空作戦であるから主計科に戦闘配置はない。しかし、五八二空庶務主任•守屋清主計中尉は、大作戦に興奮を抑えられず、早朝から愛用のカメラ•セミプリンス(藤本写真工業製の蛇腹式スプリングカメラ。ドイツ製七十五ミリF四・五レンズ付き)を手に、ブインの飛行場に出ていた。

〈焦茶色の飛行服に同色の救命胴衣をつけ、飛行帽に半長靴で身をかためた帝国海軍の誇る 『ラバウル航空隊』の精鋭である。首に巻いた純白の絹マフラーが、凛々しく美しい。

談笑しながら愛機へ向かう姿には、何の気負いも見られず、たのもしい限りであつた。カメラを手に指揮所にいた私も、発進を見送るべく滑走路の方に向かった〉(守屋主計中尉手記)」

ルンガ泊地まで艦爆隊を零戦隊が囲むように100機近くの編隊で飛ぶ。11時45分、ガダルカナル島南方50浬地点でアメリカ軍のP38の8機編隊と遭遇する。これは582空の制空隊が迎撃する。正午には、高度8000m付近にP38が5機出現し、これは251空が攻撃し1機撃墜する。ガダルカナル島の陸地に入り、ルンガ泊地が見えたところで進藤少佐は、主翼を上下に軽く振るバンクで「トツレ」(突撃準備隊形作れ)の命令を出した。敵からの激しい対空砲火で、田村和二飛曹の零戦が直撃を受け空中分解するが、編隊はそのままで進む。

艦爆隊第二中隊以下は増速し、第一中隊と並んだ。一斉にそれぞれの目標に攻撃をかけるためである。訓練通りの動きである。零戦隊は、艦爆が攻撃に入るまで艦爆のスピードに合わせるためにバリカン運動をしながら艦爆隊についていく。敵の輸送船団上空で進藤隊長が再びバンクの合図で突撃を命令する。艦爆隊は、小隊の3機ごとに単縦陣で目標とする敵艦船に急降下を始めた。

そのとき前上方からグラマンF4Fの編隊が12機現れ、零戦にはかまわず艦爆隊に襲いかかってくる。先頭にいた総指揮官の進藤隊長は空戦をさけるわけにいかず、そのまま正面から単機でグラマンに挑んでいく。敵は、隊長機の標識を見て艦爆への攻撃をやめ、全機で進藤機にむかってくる。進藤機が12対1の空戦を行っている間にも他の敵編隊が押し寄せる。隊長機が編隊を離れ空戦に入ったことで全機が入り乱れての大空戦になる。

『証言 零戦 真珠湾攻撃、激戦地ラバウル、そして特攻の真実』(神立尚紀、講談社)によると、日本側は米軍機28機を撃墜(不確実2機)、大型輸送船4隻、中型輸送船2隻、小型輸送船1隻を撃沈、大型輸送船1隻を中破したと報告したとある。また、零戦15機が未帰還、1機不時着水、4機被弾、艦爆13機が自爆または未帰還、4機被弾という被害であった。米軍側の資料によれば、この日の戦闘での被撃墜は6機である。また、艦戦の被害は輸送船1隻と戦車揚陸艦1隻が被害を受けたが沈没はゼロであった。

進藤少佐は、後に艦爆機の援護を優先すべきだったと回顧する。

「総指揮官たる私がグラマンに空戦を挑んだことで体形がくずれ、そのため味方が苦戦したのではないかと、ずっと悔やみ続けました。グラマンに追われてやっと振り切ったとき、思わず安堵のため息をついたことを、自分自身、心底恥ずかしく思った。しかし、支那事変の頃にはそれなりに使えていた無線電話が、整備上の問題か、この頃になると全然使えず、無線も通じないのに百機近い編隊を意のままに指揮することなど、実際にはできはしない。いままで感じたことのないような無力感にとられましたね・・・・」(『証言 零戦 真珠湾攻撃、激戦地ラバウル、そして特攻の真実』(神立尚紀、講談社))

この日の空戦で204空では宮野善治郎大尉、森崎武予備中尉が未帰還となった

杉田は第二中隊第二小隊の小隊長渡辺秀夫一飛曹の3番機として空戦に参加した。2番機は人見二飛曹、4番機は小林政和二飛曹である。杉田は、グラマン1機を個人撃墜、G戦6機と交戦3機を協同撃墜と戦闘行動調書に記録されている。

この日の大空戦は、後日、大本営発表により「ルンガ沖航空戦」と呼ばれることになった。海軍が「航空戦」と呼称したのはこれが初めてであった。これまでは航空機のみの戦闘でも「○○海戦」と呼ばれていたが、以後は航空戦という呼称が使われるようになる。

中村二飛曹による空中戦の話が『零戦隊長』(宮野善治郎、光人社)に記載さている。

「『艦爆が攻撃態勢に入るまでは絶対に離れられません。戦闘機のほうがスピードが速いから、 二番機の辻野上上飛曹と互いに交差しながらバリカン運励です』(中村ニ飛曹談)

艦爆隊が攻繫態勢に入ると、宮野隊はかねてからの打ち合わせ通り、ぐんぐんと前に出て、爆撃を終えた艦爆の前路の掃討に向かった。が、その時。

『高度六千から緩降下して、おそらく四千メートルぐらいになった時、左下方からP-40がこちらに向かってくるのが見えましたが、まだ距離は遠いし、敵が攻撃するには無理な態勢だと判断しました。まだ、かわしたり対抗するには早いと。

ところが、その遠くから撃ったやつが命中したんだから運が悪かった。撃ってくるのも、弾丸が当たるのもわかります。とにかく、あっという問に左翼の燃料タンク、二つあるうち (二二型のため)の外側がやられて、燃料を噴き出しました。 これはもう味方について行けんと、エンジンの排気炎がガソリンに引火しないよう、ガソリンが外に流れるよぅに機体を横滑りさせながら、高度を下げていきました』(中村二飛曹談)

まず燃料タンクを切り替えようと把柄を操作したら、ダラ—ッと血が流れた。痛みを感じないので気づかなかったが、改めて見ると、胸、顔、手をやられて激しく血が噴き出していた。『やられた!』

中村ニ飛曹は濟をかんだ。ふと見ると、いつの間に来たのか、右横に宮野機がついていた。宮野は手信号で、燃料だけでなく潤滑油も漏れていることを伝え、次いで右手で丸く輪を描いて、下を指差した。描いた丸は上空から見たコロンバンガラ島の形である。

『コロンパンガラ島に不時着せよ、か。よし』

中村は右手を軽く上げて「了解」を伝えた。それから、改めて燃料コックの切替操作をして、もぅ一度ふり返ったら、宮野機の姿はすでになかった。まだ戦闘は始まったばかり、隊長は空戦場に戻ったのだろうと思った。

中村二飛曹は出血がひどく、マフラ—を裂いて腕を縛ってみたが、片手では。うまくいかず、血は流れ続けた。

敵弾は、操縦席左下前方にある脚出し確認ランプの真ん中で炸裂し、無数の弾片が体に食い込んでいたのである。機体には八発の敵弾が命中していた。エンジンも濛々と煙を吐き、焼 きつく寸前であった。

『敵機の目を避けるため目いっぱい高度を下げて飛ぴ、ようやくコロンバンガラ島にたどり着きました。脚を出しても、ランプが破壊されているから確認できない。ぐっと抵抗を感じたから、出たとは思いましたが。で、着陸した時ひっくり返ってもいいように座席をいちば ん下まで下げて、そのまま何とか、うまく着陸できました。

整備員が誘導してくれるのは見えましたが、出血のせいか意識が朦朧として、すぐに行き足が止まってしまい、私は立ち上がることもできませんでした。そしたら、これは搭乗員がやられとると、整備員たちがトラックでやって来て、私を飛行機からひっぱり出して戸板に乗せて、荷台に上げて運んでくれたんです。ちょうどその時、艦爆が一機、不時着してきま したが、後席の偵察員が立ち上がって、私の方に敬礼してる。それが、目迎目送といって死者に対する敬礼だったから、俺はもう駄目かも知れないと思いましたね……』(中村ニ飛曹 談)

宮野大尉と森崎予備中尉が戦死したことで、204空には士官がいなくなってしまう。これまで宮野大尉の優れたリーダーシップのもと家族のような雰囲気で戦ってきた204空の一つの時代が終焉した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?