杉田庄一ノート32:昭和19年9月<ダバオ誤報事件から特攻隊編成へ>〜「最後の紫電改パイロット」その5

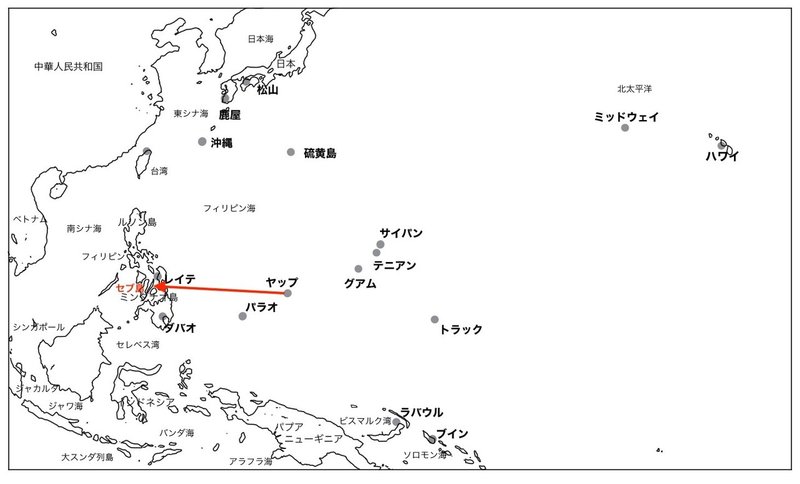

菅野分隊がヤップ島からフィリピンに戻って一月くらいした昭和19年9月初旬、ダバオ近辺への空襲は激しさを増していた。そんな緊張感が高まっていたときに「ダバオ誤報事件」が起きる。ダバオ付近に敵機動部隊が押し寄せているという海軍見張り所からの情報で、フィリピン各地に散在していた航空隊が、セブ島に集結退避することになった。実は、この情報は緊張感と三角波を見誤ったことによる誤報であった。しかし、この誤報事件がバタフライエフェクトとなって海軍の戦略構想にかかわっていくことになる。「平家軍は水鳥の羽音に驚き慌てて逃げ去る」とある平家物語になぞらえて「ダバオ水鳥事件」とも呼ばれている。

201空もセブ島に集結していた。その頃、201空を使って敵機動部隊への「反跳爆撃」(はんちょうばくげき:スキップボミング)をしかける戦術構想がたてられていた。「反跳爆撃」というのは、水面にそって石をなげるとはねていく原理を利用した爆撃方法である。水面上の攻撃目標に対してできるだけ低い水平飛行を行い、手前から爆弾を投下し、爆弾を跳ねさせて目標に激突させるというアイデアである。スキップボミングとして、ヨーロッパ戦線ではイギリス軍のランカスター爆撃機がこの方法でドイツのダムを破壊するという成功例(ダムバスター)があった。アメリカ軍も取り入れて日本の船舶に対して効果をあげていた。ビスマルク海戦ではB25によるスキップボミングで日本の輸送船団が壊滅していた。

押し寄せるアメリカ軍の機動部隊に対して、上空から急降下で爆撃を行うこれまでの艦上爆撃機の攻撃方法では、米艦の高射砲の激しい弾幕と多くの直衛戦闘機による防御ラインを突破するのが難しい。しかも、新型の艦上爆撃機や艦上攻撃機の補充が間に合わない。そこで、速度の早い零戦に爆弾を積み、「反跳爆撃」によって沈めようという作戦が考えられたのである。そのため201空には関行男大尉など艦上爆撃機の搭乗員たちや菅野分隊のような実績をあげている零戦搭乗員が集められた。関大尉は「反跳爆撃隊」の指揮官候補として艦爆隊から引き抜いてきた。

横須賀の海軍航空技術廠でこの「反跳爆撃」の研究を積んでいた小福田晧文大尉がセブ島にやってきてに「反跳爆撃」の訓練がはじまった。小福田晧文大尉は、以前、杉田が初陣を飾った時のソロモン・ブイン基地の戦闘204の隊長をしていた。杉田がB17に体当たり撃墜したとき、衝突したので怒られるかと思い、ヒヤヒヤながら出頭して逆に酒をもらって褒められたという因縁がある。「反跳爆撃」の訓練について笠井さんの文章で追ってみる。

「移動先のセブ島には横須賀航空隊から大尉の指揮官がやってきて、『反跳爆撃』という零戦による特殊な対艦爆擊方法を管野大尉や杉田兵曹らとともに訓練することになった。攻撃機が消耗していたので、戦闘機がそれを補うための苦肉の策だったが、 同時に捨て身の戦法でもあった。爆装した零戦が海面五メートル辺りのすれすれを飛行し、敵艦の手前二百〜三百メートルで爆弾を落とす。すると、川面に投げた石がぴょんぴょん跳ぶのと同じ理屈で爆弾も海面を跳ねる。そして敵艦の舷側に爆弾を飛び込ませるという雷撃に近い理屈だった。米軍が考案した『スキップボミング』という名前の攻擊方法で、これにより日本の輸送船などが実際に大きな被害を受けていた。

われわれはさっそく近くのセブ湾で訓練をはじめた。菅野大尉の指揮で、高度三千メートルより単縦陣となり、一機ずつ順番に海面まで一気に急降下し、漁船を仮の目標艦として爆弾の投下索を引く訓練をした。戦場では爆弾投下後に目標艦の上を通過すれば、爆風により自分も被害にあうので機を横すべりをさせて退避するが、海面近くで操作する手順が多く危険をともなった。零戦が海面に突っ込んで搭乗員が殉職するという事故がたてつづけに起きたのを契機に、あまりにも危険すぎるとして訓練は中止になった。」

「新・蒼空の器」(豊田穣、光文社)にも「反跳爆撃」の訓練の様子とその後の経緯について記されている。

「寺岡一航艦長官は、近く米機動部隊のフィリピン来襲を予想したが、零戦の保有機数にくらベて一式陸攻、彗星艦爆、天山艦攻などの機数が不足していることを感じた。

そこで一航艦司令部は、零戦に二百五十キロ爆弾を抱かせ、スキップ・ボンビングを敢行させることに決定し、訓練をはじめた。

スキップ•ボンビングというのは、爆装の零戦が海面約十メートルを時速四百五十キロの髙速で敵空母に接近し、距離二百メートルで二百五十キロ爆弾を落として、そのまま低空で避退するのである。こうすれば、敵の対空砲火を避け得るし、投弾した後は空戦によってグラマンを擊退することもできるわけである。落とされた爆弾は海面でいったん反跳した後、敵空母の胴腹に激突するという寸法である。

この方法は横須賀航空隊で研究され、テスト・パイロットの意見では、攻撃隊の生還は期し難いということであったが、201空の零戦搭乗員はほとんどがこれに志願した。」

訓練は、セブ島付近のボホール水道で行われたが多くのパイロットが事故で殉職してしまう。身軽さが取り柄の零戦に、250kgの爆弾を搭載して海面ギリギリを飛行して投弾退避するのは予想以上に難しかったのだ。そんな中で9月9日、米機動部隊のグラマン・ヘルキャットの大群がダバオを攻撃してきた。翌10日に、ダバオ南方の海軍見張所から「敵上陸用舟艇多数見ユ」といぅ情報が入り、いよいよ米海兵隊上陸と判断し、201空は各地に分散配置していた200機近い全機をセブに集結して、機動部隊迎擊のために待機する。しかし、これが誤報だったのだ。いつまでたっても米海兵隊は上陸して来ないので、戦闘301の美濃部大尉が確認の偵察飛行をしたが敵艦隊はみつからなかった。敵近しの緊張感で三角波を見誤ったらしということになった。一航艦隊司令部は、セブに零戦が集中しすぎていることが気になり、60機ほどをマニラ方面に向かわせるが、まだ相当数の零戦がセブに残っていた。

「9月12日朝に、今度は誤報でなく米機動部隊はグラマンによる総攻撃をしかけてきたのだ。グラマン・ヘルキャットの大群が泥棒力モメのように爆音を轟かせてセ ブ島上空に姿を現わした。

201空の零戦隊は、スキップ・ボンビングのため、模擬燦弾をつけていたので、立ち上がりが遅れた。

爆装をしていなかった301隊長の森井大尉以下41機が、急遽、エンジンを始動して 離陸し、これを迎え討ったが、形勢は我に非であった。

菅野も森井隊長につづいて離陸したが、高度をとる間もなく空戦に巻きこまれた。幸いに、彼の二番機にはベテランの杉田兵曹がついてくれたので、菅野は、例の下からの刺し違え式正面攻擊法で一機を仕留め、高度をとってから、背面切り返しでさらに一機を墜とした。

しかし、この日の201空は手痛い打撃を喫した。

敵グラマン23機を墜としたのはよいが、味方は森井隊長以下25機を空戦で失い、14機が不時着し大破したほか、グラマンによって地上で爆破された機も多く、50機をこえる被害を蒙った。」

虎の子の零戦を集結させているところを急襲され、空中ならまだしも地上で多くの零戦が撃破されてしまう。

残った零戦で編成した戦闘306隊が再編成される。菅野は森井大尉が戦死したため若干23歳で戦闘306隊の隊長となる。このあとすぐ、9月21日、22日と続けてグラマンの編隊がマニラのクラーク基地を急襲するが、あらかじめ情報を得ていた戦闘306隊が防空戦を展開した。

「9月中旬、201空は状況に応じ、マニラに移動したり、セブにもどったりしていた。21、22の両日、敵機動部隊はグラマンの大編隊をもってマニラのクラ—ク基地を 急襲した。

マバラカット飛行場にいた菅野の戦關306は偵察機よりあらかじめ敵襲の予報を得ていたので、高度8000でグラマン隊を待ちうけ、得意の刺し違え正面攻撃と、巴戦のひねりこみで敵に痛擊を与えた。とくに、22日は零戦四十五機が出動し、グラマン二十機を擊墜して気勢をあげた。・・・

この戦闘でも彼は撃墜五機を記録し、彼の擊墜記録はB24七機をふくむニ十三機と增え、 比島方面においてようやく”擊墜王・菅野直あり”という呼び声が高くなりつつあった。部下の杉田兵曹は、ラバウル以来の撃墜数が五十機になんなんとしていた。」

同じ9月22日、戦闘301隊が米空母に対し零戦による反跳爆撃による攻撃をしかけていた。15機の爆装零戦によって海面スレスレの飛行での反跳爆撃を敵空母にしかけ、命中弾5発をあたえ火災を生じさせていた。しかし、零戦の被害も5機あった。スキップ・ボミングの有効性はためされたのだが、このあと退避を行わない特攻作戦に変わってしまう。少なくなった零戦を無駄なくつかうためか、爆弾よりも効果をあげるためか・・・。

一航艦司令がダバオ事件の責任を取る形で更迭され、二航艦司令と兼務する形で大西瀧治郎中将が司令に着任する。大西は、スキップ・ボミングを止めさせ、体当たり攻撃による特別攻撃に切り替える。作戦が切り替わったため艦爆から零戦搭乗員に転科させられた搭乗員がまず特別攻撃隊員に選出された。反跳爆撃隊の指揮官として考えていた関大尉を隊長とした神風特別攻撃隊(公式第一号)が10月25日に戦果をあげる。また、それより以前、非公式であるが事実上の特攻隊第一号となったのが、9月22日の反跳爆撃で敵空母に命中弾を与えた久納好孚中尉であった。

スキップ・ボミングから体当たりによる特別攻撃に切り替わったのは、大西瀧治郎司令官の精神論優位の姿勢が影響していると豊田穣は書いている。死を覚悟しての戦いと必ず死ぬ戦いには大きな差がある。アメリカ軍では、傷ついても倒されても再び起き上がって戦うタフさが尊重された。いっぽう日本では、潔く死ぬことが美しいとされた。アメリカ軍の飛行機、特にB17などはタフさが特徴のような飛行機だ。ヨーロッパ戦線では、ボロボロになっても飛び続けるB17は映画のシーンでもよく出てくる。乗っているものは勇気を与えられるだろう。いっぽう日本機では攻撃が最大の防御だとして零戦も一式陸攻も防御は考えてない。敵の射弾があたればすぐに火災を引き起こす。すると、脱出はしないで自爆する。近代戦は、消耗戦である。どんどん潔く死んでいっては、次の戦いはない。ジリ貧になるだけである。

せっかく反跳爆撃で戦果をあげ出したときであった。「いま少しく組織的に反跳爆撃を研究してみたらどうであったか、惜しまれてならない」と豊田穣は書いている。最悪の特攻作戦がこのあと敗戦の日まで続くことになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?