杉田庄一ノート29:昭和19年5月<グアム島での戦い>〜「最後の紫電改パイロット」その2

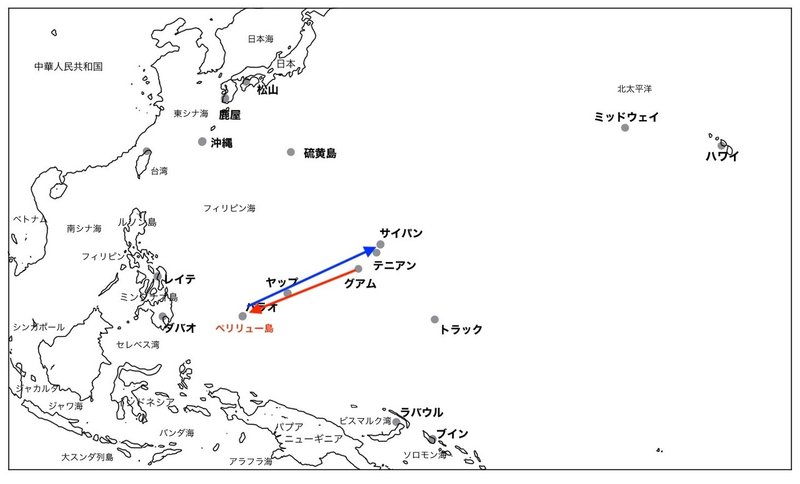

連合軍は、昭和18年11月にギルバート諸島、昭和19年年2月にマーシャル諸島の攻略を達成し、6月11日、サイパン島への上陸作戦を開始する。中部太平洋を西進して日本本土を目指すルートを確保するためである。日本でも前年の9月に絶対国防圏構想を策定し、マリアナ諸島、パラオ諸島は絶対国防圏の要衝として死守する計画「あ号作戦」をたてていた。

米軍のサイパンへの攻撃は、米海軍艦載機がサイパン・テニアン島を空襲し、そのあとで戦艦8隻を中心とする艦隊で艦砲射撃をサイパン島に撃ち込むことからはじまった。艦砲射撃は18万発におよんだ。6月15日にホランド・スミス中将指揮下の海兵団、歩兵師団の3個師団が上陸作戦を開始する。日本側は、斎藤義次中将の率いる第43師団を主力とする守備隊約2万9千人が迎え撃った。また、日本海軍は「あ号作戦」にもとづき小澤治三郎中将を司令官とする空母9隻、艦載機450機からなる第一機動部隊が出動した。

6月19日から20日にかけてのマリアナ沖海戦では、日本海軍は長距離飛行が可能な日本の艦載機によるアウトレンジ戦法で攻撃をしかける。アメリカの飛行機の航続距離が届かないところから攻撃をしかける戦法だ。艦載機および陸上基地の航空機を総動員し、ミッドウェイ作戦の二の舞にならないよう、また、虎の子の空母を攻撃されないよう立てられた作戦だった。しかし、大失敗する。

アメリカの艦隊はすでに優秀なレーダーを搭載しており、日本側の動きをしっかりつかんでいた。日本の艦載機パイロットは、ミッドウェイ海戦でベテランを失い、ようやく操縦できる程度の搭乗員もかき集めて長距離飛行での攻撃を行なった。結果、方向を間違えて行方不明になったり途中で撃墜される機が続出した。

逆にアメリカ軍側は、日本の艦隊が手の届かないところにいるので防御に専念でき、2時間半もかけてようやくたどりついた日本の艦載機を手当たり次第撃墜することができた。アメリカ艦隊の対空砲には秘密兵器のVT信管(Variable-Time fuze) が使われた砲弾が用意されていた。VT信管とは、VHF電波を使って半径15m内に目標があると爆発するという信管で、命中させなくても敵の飛行機の近くに撃てば損害を与えられるというものだ。

また、アメリカのパイロットたちはミッドウェイ海戦を経験したベテランを中心に練度をあげていた。交代制で休暇もとっており、英気十分であった。結果、日本側の艦載機は450機中378機も撃墜され、「マリアナの七面鳥狩り」とアメリカ軍側に呼称されることになってしまう。数の上では飛行機も搭乗員もそろえたが、先の「最後の紫電改パイロット」その1でも書いたように、当時はこれまでのように何年もかけてパイロットを養成する余裕がなく、速成教育でとりあえず練習機がとばせる段階で戦場に出したため、戦場にさえ到着しないで殉職するものが出ていた。そのようなパイロットたちの実情を知らずに机上でたてた作戦が成功するはずがない。

しかも、本体は遠くにいて「死ぬ気で攻撃してこい!」では士気もあがらない。戦わずしてすでに結果は見えていた。また、離れたところにいて安全なはずの日本艦隊が潜水艦と航空攻撃によって大型空母の『大鳳』と『翔鶴』、小型空母の『飛鷹』が撃沈されてしまう。日本海軍の完敗でだった。事実上の日本海軍の壊滅で、この時点で終戦にすべきであった。しかし、「陸軍はまだ本格的に戦いをしていない。海軍は負けたが陸軍は負けていない。」と戦争が継続されることになる。

さて、杉田や笠井さんらのいる263空もこの一連の戦いに参加していた。昭和19(1944)年5月1日ビアク島防衛の「渾(こん)作戦」支援のため、パラオのペリリュー島に進出する。笠井さんは甲種予科練であるためこの5月1日に一飛曹に進級する。階級上では杉田とおなじになる。

パラオでは連日、15機対30機というような数的に不利な状況での敵艦載機との空中戦が続き消耗していった。5月末には、零戦が足りなくなり、内地からの補充も途絶え、「ニューギニア・ハルマヘラ島カウ基地まで零戦を取りに行け」と玉井しれから命令が下る。ハルマヘラは、パラオの前線から離れた265空(狼部隊)の根拠地であったが、マラリアとデング熱で搭乗員の大半がダウンしていた。敵機動部隊はパラオからさらに日本に近いサイパンに向かっていて、零戦を受け取ったあとペリリュー島に戻り、隣接するガドブス島の飛行場で待機した。

6月17日(マリアナ沖海戦前々日)、「あ号作戦」の一環としてサイパンに上陸した米軍の陸上部隊を3機の艦上爆撃機と20数機の爆装零戦とで爆撃に向かう。再三の敵空襲で艦上攻撃機や艦上爆撃機が損傷し、可動機がなくなっていたのだ。零戦は30キロ爆弾を2個翼下に装着できるが、あくまでも臨時的な措置で攻撃精度はあまり期待できない。戦闘機をこのように使うことは初めてだったが、後の特攻作戦にヒントを与えたと言われる。目標は上陸用舟艇だった。制空隊として参加した笠井さんの記録を追ってみる。

「ヤップ島から三時間ほど飛行し、眼前のサイパン島がいよいよ近づいてくると、指揮官機の胴体下から増槽(翼下に装着される増設燃料タンク)が落とされ、それを見た全機が一斉に増槽を投下した。通常は空になっても増槽をつけたまま飛行するが、つけたままだと風圧が変化するので、 どうしても飛行機の動きが鈍くなる。だから、戦闘になれば増槽を落とすのだ。

大きな編隊を組で長距離攻擊に出た人にしかわからないと思うが、敵に襲いかか る前に編隊が一斉に増槽を落とし、その何十という数の増槽がくるくる回りながら落ちていく様を見ながらカウルフラップを全開にし、速力を上げていくといつも鳥肌が立った。私も落下索を引くとコトンと音がして増槽が落ちていった。敵機の見張りのため首を四周にめぐらす。極度に緊張して失禁した。敵がいつ襲ってくるかわからないから下を向く暇はない。最初は生暖かい感触が太ももあたりにじわりと広がったが、高度四千メートルではあっと言う問に冷えた。

サイパンにいよいよ接近すると、テニアン島との問の狹い海峡に、三日前に上陸作戦を開始した敵の上陸用舟艇がびっしりと集結しているのが眼下に見えた。ものすごい数で海が真っ黒に見えるほどだった。

敵船団の上空に辿り着いたときは、たまたま敵戦關機はいなかったが、敵艦船からは対空砲火が猛烈に擊ち上がってきた。爆撃を敢行する飛行機を援護しながら一緒に降下し、降下後は私も舟艇に向かって無我夢中で機銃掃射を行なった。

十五分、あるいはもっと短い時問だったかもしれないが、弾を撃ち尽くして上昇のためにいったん後ろを向くと、突然、後上方からグラマンが私の零戦に軸線を合わせたまま急降下してきた。敵機は直前まで機銃を撃たなかったので、私はまったく気がついていなかった。「しまった!」と思ったが、瞬間的に操縦桿を左に一杯倒し、左足でフットバーをガタンと蹴とばして垂直旋回、敵の弾を逸らしながらなんとかその場を退避した。敵舟艇への機銃掃射にばかり気を取られて後方への注意を怠っていたら、あのとき私はグラマンに擊墜されていたかもしれない。

弾はなく逃げ回り、そして気がついたら私は一人で飛んでいた。

グアムへ帰るために、左足に着装しているチャート(地図)上のサイパンとグアムを結ぶ線を見ながら、眼下に見えるサイパンとテニアンの位置関係で帰投するための方角と距離を大まかに割り出した。しかし、本当にその方角で良いのか確証はなかったし、空戦後の燃料も心もとなかったが、「えい!行けるところまでいってやれ!」 と腹を決めた。途中、一機の零戦と合流し、一時間半ほど飛ぶと水平線上にグアム島が見えてきた。そのときは本当にほっとした。」

杉田の記録はないが、263空で笠井さんの一番機であるので制空隊として参加していたと思われる。一斉に落とされる増槽、鳥肌がたつ自分に驚き、失禁するほどの極度の緊張感、このミッションに参加した笠井さんの思い出は90代まで鮮明であった。

サイパン攻撃後、グアム島で杉田兵曹や同期の搭乗員たちと連日グラマンと激しい邀撃線を行うが、補充はなく稼働機がと少なくなる。6月25日、敵の戦爆連合30機編隊が来襲するが、最後の8機がその戦闘で失われ稼働機がなくなる。6月28日、サイパン爆撃後に一式陸上攻撃機が3機緊急着陸した。1機は着陸失敗、残る2機がペリリュー島に帰る時に笠井さんなどの生き残りの搭乗員が便乗して逃げることになった。グアム島はその後すぐに米軍が上陸し、激戦となったのでその飛行機は最後の輸送機となった。杉田はそのときグアムに残っていた。実は、壊れた零戦の部品を寄せ集めて稼働するような整備がそのときされていた。笠井さんらが脱出して2〜3日後に4機のオンボロ寄せ集め零戦が完成する。この4機に搭乗するためにグアム島に残っていた搭乗員は一番機重松大尉、二番機毒島中尉、三番機田中少尉の士官3名と四番機杉田一飛曹であった。士官3名の用心棒のような形で杉田が残されたのかもしれない。

グアムを出発しペリリュー島に向かう途中、ヤップ島付近でグラマンの編隊と遭遇し、空戦となる。士官3名は戦死、四番機の杉田だけが逃げ切る。杉田の零戦は操縦席の計器盤がぐちゃぐちゃに破壊されていた。そのあと、杉田は勘をたよりに単独洋上飛行で数百キロメートル離れたペリリュー島にたどりつく。笠井さんは「あの状態で辿り着いたことが奇跡というか彼の技倆のなせる業としか言いようがなかった。」と述べる。このオンボロ機での単独洋上飛行についての記録はあまり詳細が書かれたものがないが、まともな飛行機でも洋上単独での長距離飛行では多くの行方不明者を出している状況を考えると、そのことだけで冒険物語ができるような内容をもっていると思う。

7月に入り、ペリリュー島の基地に「豹」、「虎」、「隼」、「狼」の各戦闘部隊の生き残りの搭乗員が集結する。負け戦であることは前線に漂っていた。「このとき零戦に爆弾をワイヤーで括り付けて敵艦に体当たりする」と直訴する者もいたが、許可されていない。まだ特攻作戦は行われていない時期であったが、現場感覚ではそのような雰囲気がすでに搭乗員の方から出てきていた。

ラバウル、トラック、シンガポール(海南島)、フィリッピン方面の各戦闘隊も解隊となり、7月10日に4個飛行隊にまとめられ第201海軍航空隊(201空)がダバオに創設される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?