杉田庄一ノート31:昭和19年7月<ヤップ島での戦い>〜「最後の紫電改パイロット」その4

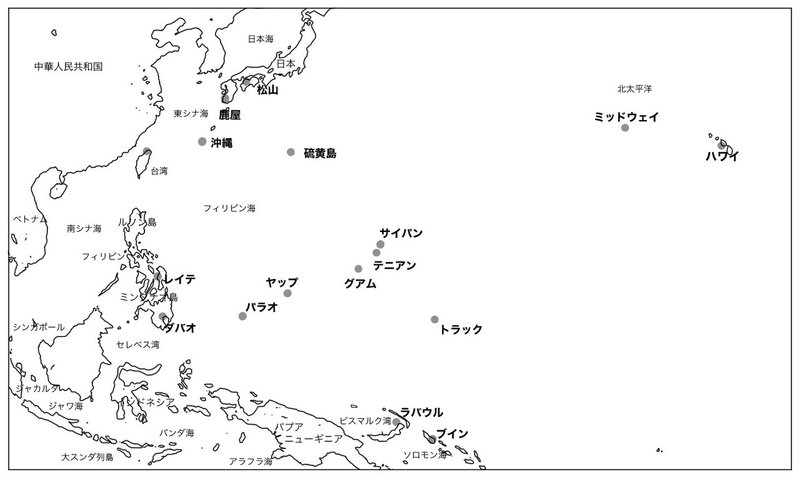

前述のように笠井さんらの起こした事件で憲兵隊の追及からのがれるためにパラオからヤップ島に行くことになった菅野分隊であるが、サイパン島が陥落してからヤップ島はアメリカ軍の爆撃を毎日受けている激戦地であった。

昭和19年7月16日から24日まで毎日、アメリカの重爆撃機コンソリデーテッドB24(コンソリ)の編隊を相手に迎撃に上がった。その中で菅野は重爆撃機への攻撃法として「直上方攻撃」の有効性に確信を得る。以下は笠井さんの記述である。

「二十機前後のコンソリの梯団が昼前のほぼ同じ時間にヤップ島を爆擊しにきた。コ ンソリは大きな爆撃機だが俊足で、航続距離も長い。兵装も十三ミリ機関砲を十門装備して、どの方向にも弾を擊ってくる。梯団ともなると、各機にある銃座がわれわれのほうにむかって一斉に擊ってくる。その弾幕の威力は凄まじかった。

ところで攻擊の仕方にはいくつかあり、戦闘機の射擊の基準になっているのが、敵の死角を狙う『後上方攻撃』だ。そのほかには『前上方攻撃』『直下方攻擊』などが代表的な例としてあったが、ヤップ島では菅野分隊長が有効な対大型機戦法として『直上方攻擊』という攻擊法を取り入れた。

『後上方攻擊』や『前上方攻擊』なども試してみたが、コンソリの機銃の死角とはならず、敵の防御砲火によってこちら側が一方的に被弾、かりに機銃を撃ちこめたとしても一擊ではなかなか墜とせなかったので菅野大尉が『直上方攻撃』に変えたのだった。

『直上方攻擊』は経験した人にしかその真髄はわからない。戦後、零戦の会などで話をすると、グラマンやP38とかと空戦した人はいても、実際に大型機相手の『直上方攻擊』をした人は少なかった。

飛行機といぅのはなかなか急降下ができない。だから一度背面になってから突 っ込む。そうすると垂直に降りられるしスピードも出る。しかも、爆撃機の唯一の死角となる直上から近接攻擊できる。よって敵機から撃たれる確率が少なくなるので合理的な考えだったが、搭乗員には恐怖に打ち勝つ精神力と運動神経が同時に要求された。急降下時の速度は凄まじく、 三百三十ノットに達すると零戦の主翼の付け根には皺が寄り、翼の先端がねじれる 『フラッター現象』が起きた。操縦桿に伝わる振動の大きさから機体に大きな負荷がかかっていることが想像できた。

部隊からは、『急降下で三百三十ノット以上を絶対に出すな』と命令されていたが、ヤップ島に着任して早々、速度を出しすぎて急降下したときに、翼全体にできた皺が機体を水平にしても元にもどらず、貴重な一機をだめにしたことがあった。帰投して 菅野大尉に報告するとずいぶんと怒られたが、いま思えば空中分解してもおかしくない速度だった。

われわれが直上方攻擊でつぎつぎと急降下で襲いかかり、二十ミリ機銃を擊ちこむと、コンソリは主翼を吹き飛ばして墜落していった。海に墜ちた米軍機を上空から見ると、その付近の波の色がさっと変わった。キラキラした飛行機の破片や、落下傘で脱出した搭乗員が海面に落ちて鱗(サメ)の群れが一斉に襲いかかっていたのだ。」

海への不時着ではサメに襲われるケースが両軍ともにあった。日本軍では、褌を長く漂わせることでサメよけにしたが、アメリカ軍のパイロットはサメよけの薬剤を携行した。しかし、たくさんのサメがむらがり犠牲になるパイロットがたくさんいた。

さて、このヤップ島で「直上方攻撃」戦法のアイデアを得るいきさつについては、「新・蒼空の器 大空のサムライ七人の生涯」(豊田穣、光人社)の冒頭部分に小説として記載されている。菅野と杉田が、B24への攻撃方法について相談をしながら「直上方攻撃」にいきつく場面である。ここでの描写はあくまでも小説である。

「昭和19年7月20日であった。菅野隊の零戦パイロットたちはいら立っていた。すでにこの七月、サイパンが陥落している。米軍はサイパン、グアムを根拠地として、盛んにパラオやフィリピンに急襲をかけて来る。次はこのどちらかだぞ、といわぬばかりである。

七月上句、ミンダナオ島のダバオからパラオ諸島北端のヤップ島基地に進出した菅野たち零戦隊の任務は、パラオ島を空襲にゆくB24の攻擊隊を痛めつけることであった。

B24は有名なB29と並ぶ米軍自慢の大型長距離爆繫機である。B29より少し小型で、垂直尾翼がニつあるところが特色であるが、すでにソロモン方面に姿を現わし、B17と並んで、 日本軍に被害を与えていた。

菅野は、七月十五日、ヤップ島に着任する早々、翌十六日より、このB24爆撃隊を迎繫するため部下をつれて上空に上がったが、出だしからてこずった。

何しろ、スピードが速い。B24は爆撃機とはいっても、全速を出すと零戦といくらも違わない。

普通、大型爆撃機を攻繫するには、前上方から接敵し、敵を左下方に見てスティック(操縦桿)をひねって機を反転、爆撃機の後上方から一斉射を加え、いったん下方に突っ込んだ後、今度は後下方から擊ち上げてゆくのが常道である。

ところが、B24はスピードがあるので、後上方からの一撃はまあいいとして、降下した後の後下方からの追い擊ちが利かない。

これには、 ラバウルでB17と戦って来た古参の下士官も首をひねった。

『どうも、B24の方が、B17よりは五十ノット以上スピードが速そうですな。第一撃の後、 よほど早く機を引き起こさないと、射点が後落してしまう。分隊長、これは何か方法を研究せんけりゃあいかんですなあ』

歴戦の零戦乗りである杉田庄一一等飛行兵曹が、丸い眼をしょぼつかせながらそう言う。」

このあと、杉田は初陣でB17を体当たりで撃墜したというエピソードが書かれ、菅野と杉田が相談をつづける。

「体当たりならやれるが、まずこちらもやられる。杉田兵曹のようなべテランなら、翼端を切られたくらいでおさまるがなあ」

「いやぁ、あれは回避の失敗です。肉薄しすぎたんです。あれ以来、私も体当たりはやっておりませんですよ」

・・・・

また、B24の大編隊がやってくる。菅野編隊はB24と護衛戦闘機のP38に対して果敢に攻撃をしかけるが、いくら撃ち込んでもタフなB24は持ちこたえ、撃墜までにいたらない。杉田がB17に体当たりした話が菅野の頭によぎる。

「頃合いよし、とみた管野は、敵一番機の前上方で機を切り返した。そのとき、疾風のように近くを青の曳痕弾が通り抜けた。二百メ—トル上方からの双胴体P38の射弾である。早くもP38と零戦の空戦がはじまっている。

菅野はかまわずに機を左旋回させると、B24のほぼ真上から急降下した。高度差百メ—トルに迫ると、まず左手でスロットルレバーについている七.七ミリの発射レバ—を握った。 タ、タ、タ、タ……。軽い反動を機に残してエンジンの筒内に装備してある七.七ミリの曳痕弾が、B24の操縦席めがけて飛んでゆく。

——照準よし!

心中で自分にそう言って聞かせると、菅野は右掌で握っているスロットルについているニ十ミリの発射レバ—を引いた。ダン、ダン、ダン……。こちらは反動が大きい。肚にこたえるような音である。ニ十ミリ炸裂弾が、赤の曳痕をのこしてB24に吸いこまれてゆく。

しかし、火も吐かないし、空中分解する様子もない。逆に機尾と胴体上部の機銃塔から反撃してくる銃弾が、こちらの翼に命中し、機はガクガクと揺れる。

特色のあるニ本の垂直尾翼が、照準器のなかで拡がっていた。このままゆけば尾翼に体当たりである。

危うし!菅野は零戦の機首をぐいと突っ込んだ。B24の水平尾翼が、頭上をこするようにして通過してゆく。思ったよりは大きく、零戦に近いくらいに感じられる。

しかし、考えている暇もなく機を引き起こすと、B24の中央編隊が、ちょうど頭上を通過中である。いままでの零戦がやっているように下方から撃ち上げてみたが、いっこうに落ちそうにない。大分空で射撃術一番の管野の射繫は、確かに命中しているのであるが、敵は火を吐かない。

くそっ!意地っばりの菅野は、スロットルを全開し、赤ブーストー杯まで加速して、つぎつぎに撃ちまくるが、一機も火を吐かない。そのうちに、二十ミリの全弾を繫ちつくしてしまった。」

・・・・基地にかえってから菅野はまた杉田と話をする。

「おい、コンソリの奴、案の定なかなか落ちやがらないな。こうなったら、やはり体当たりでもやるより仕方ないか」

すると、落下傘のバンドをはずしながら指揮所へ近づいて来た杉田兵曹が、意外なことを言った。

「分隊長、うちの三番機が、向こうの三小隊長機に体当たりしたようです」

「なに、体当たり!」

菅野が思わず指揮所の折り椅子から立ち上がったとき、杉田小隊二番機の森田ニ飛曹が帰って来た。

「杉田兵曹、谷田の奴、コンソリに体当たりしました。私があんなことをいわなければよかったのです」

「そうか、やはり、それで体当たりをしたのか」

杉田は暗い顔をした。

菅野だけでなく若い搭乗員たちも、初陣で杉田がB17に体当たりをして落としたことを知っていて、やはり体当たりしかないかと話題になっていた。そのとき同じ204空にいた谷田一飛曹も杉田を真似てB17に体当たりを決行しようとしたが、途中でひるんでしまい、体当たり失敗の経験があった。「いずれ、この次は」という思いをもっていた谷田は思いを強めていた。そして今回、B24に対して体当たりを決行したのだ。本人は生還することはできなかった。

「菅野はバラックの分隊長室にこもると考えこんだ。この戦闘301は、ダバオの201航空隊からの派遣隊であるから、管野が指揮官で、他に相談する上官もいない。

外に出て水平線上に昇って来たサソリ座の雄大な姿を眺めていた管野は、ふと思いついて杉田一飛曹を私室に呼んだ。

『おい、杉田兵曹、さっき、谷田がラバウルで体当たりに失敗したとき、B17の鼻先をかすめて急降下したら、敵の一番機があわてて機首を右にひねって、三番機と衝突しそうになった、と言つていたな』

『はあ、そうです。日本のゼロが体当たりしに来たと思ったんでしよう』

『これだ!』

手を打つと管野は立ち上がつた。

杉田はけげんそうに、小柄だが精悍そうなこのブルドッグ(菅野の異名)の顔を見上げた。 菅野は言った。

『そこだよ、体当たりは禁じられているし、毎回、体当たりしていてはこちらがもたない。 体当たりするとみせかけて、体当たり以上の成果を出すのだよ』

『みせかけるんですか?』

杉田はまだ首をひねっている。そんな器用なことができるのであろうか。菅野はかまわずに言った。

『いいか、 谷田はラバウルで、体当たりするつもりで敵の前上方から突擊した。このため、 前部のガン•タレット(機銃塔)から猛射を浴びて、エンジンに被災し、結局、テキの鼻先をかすめて降下するにとどまった。それでもテキに脅威を与えている』

『はあ、そうですな』

杉田は、どうにか菅野の言わんとするところがわかって来たようであった。

『わかるか、おい、杉田。体当たりではないが、体当たりに近いダイブ(急降下)をやってテキの度肝を抜くんだ。うまくゆけばテキは列機と衝突したり、混乱する。これをしつこくやれば、ヤンキ—の出鼻を挫くことができるというものだよ』

『しかし、分隊長、体当たりにみせかけると言っても危険度は同じことですよ。やり損なうと、体当たりになってしまうんです』

杉田は、ブイン基地での自分の怪我の功名の体当たりでB17の右翼を切り落とした経験を思い出しながら言った。

『うむ、そういう可能性はあるな。うちの搭乗員には向こう見ずな奴が多いからな』

管野は自分のことは棚に上げて腕を組んだ。あるいは体当たりよりは、体当たりに似せてすれすれに脱出することの方が難しいかも知れない。菅野は子供のころに、こういう遊びをやったことがある。風船に紐をつけて自転車のくる道路にころがしておく。自転車のタイヤ が風船に触れる直前に紐を引っ張るのである。遅れると風船は割れる。風船にタイヤの痕がうっすらとつくくらいまで待って、さっと引き出す。機敏な菅野はいつもこの競技(?)で 一番であった。

しかし、風船はつぶれても命に別状はないが、体当たりはやり損なえば一巻の終わりであ る。B24を道づれにできればまだしもであるが、B24の胴体で尾翼をこすられ、こちらだけが操縦不能に陥り墜落することだってあり得るのだ。

『それに、谷田がやったように前方から急降下すると、待っていましたとばかりに、前部の機銃塔が撃ち上げて来ます。体当たり前に、こちらがばったりいってしまうということだってありますからね』

『うむ、体当たりのイミテーションでも、敵の機銃の弾丸が当たればエンジンが火をふくからな 』

菅野は両手を使ってB24と体当たりする零戦の相対位置を研究し、首をひねった。

『よし、もう一度、考えてみよう。列機をむざむざ殺すわけにはゆかんからな』

菅野はそういうと、いったん杉田を居住区に帰した。」

・・・夜になっても菅野は眠れない。星を見ながら思案を続ける。

「菅野は腕を組んで、リーフの上につくられた狭い滑走路の上をゆっくり歩いた。

——前上方から体当たりに似せて降下突入する場合、降角六十度くらいでゆくから前部のガン・タレットから狙い撃ちされるのだ。もっと角度を深く、できれば90度の直上から突っこめば、射手も機銃の下で、仰向けにならなければ射撃ができない。これでは弾は当たらない。そこで、 真上から射撃しながら急降下して、敵の操縦席の真ん前を、すれすれになめるようにして下へ抜けたら、B24の操縦員もさぞびっくりするだろうな……。

そう思いつくと、彼は急に面白くなり、またおかしくなって来た。自分の機がB24の鼻先をすり抜けたときの、米パイロットの仰天した表情が目の先にちらついたからである。

すでに深夜であったが、菅野は兵舍へゆくと杉田兵曹を呼び出した。

『分隊長、なにかうまい方法がみつかりましたか』

先刻まで谷田兵長の通夜をやっていた杉田は、半袖に半ズボンという防暑服姿で出て来た。 月はなく、空は一面の星明かりである。

滑走路の上を歩きながら、菅野は両手を使って、いま思いついた、直上急降下B24操縦席スレスレ通過、一見体当たり式攻撃法について説明した。

『なるほど、結構ですな。じつは私も、いま簡易ベッドの上で、それを考えていたところです。ところで分隊長、敵の上空で、いきなり九十度で突っ込もうとすると、体が宙に浮いて操縦がしづらいですから……』

『うむ、少し手前で、背面に切り返して、降角七十度くらいから、擊ちながら肉薄する、というのはどうかな?』

『いいですな。これなら、引き起こしながら九十度に直上降下して、突っ込めますからな』

こうして、後年、日本空軍を代表することになる二人の若いパイロットの合作で、背面切り返し、直上急降下前面通過方式の、一見体当たり式攻擊法の腹案が、ヤップ島の夜半に成立した。」

このような菅野と杉田のやりとりは、小説なので実際になされたかどうかはわからない。同じような勇猛果敢なタイプの二人である。実戦経験がないまま、分遣隊の中でトップ指揮官になった菅野と年少ではあるがすでに「空戦の神様」という異名をもらっている杉田(事実上のサブリーダー)が、アメリカの重爆撃機B24を墜とすために話し合ったことは十分考えられる。直上方攻撃は、杉田が行った体当たりスレスレでのB17への肉薄攻撃を参考にしたことは間違いないだろう。相手の懐にもう一歩踏み込むという菅野の「いくさの仕方」に合っているともいえる。

菅野はすぐにこの戦法をためした。B24のパイロットは体当たりかとパニックになり、急激に機を大きくひねり編隊を組んでいる他のB24に接触し、2機ともからみあって墜ちていった。この日の戦闘301の戦果は、菅野の同時2機撃墜を含めて撃墜5機、被害0であった。杉田も同じ方法で1機撃墜していた。「新・蒼空の器」での続きに進む。

「『よしおれの実験の結果、この直上降下方式が一番有効だと思うな。今後は、できるだけこれでゆくぞ』

菅野は杉田にそう宣言すると、部下を集めて、自分の直上降下法を説明した。

『凄いですね、分隊長、ー擊でニ機ですか。効率がよかですね』

若い兵長が眼を輝かせる。

しかし、菅野はこうつけ加えることを忘れなかった。

『若い搭乗員はあまり無理をするな。この攻擊法は、体当たりをしないで体当たり以上の効果をあげようというものなのだ。本当に体当たりしてしまっては、当方の損害も小さくはないのだぞ』

管野は技量未熟の若年搭乗員に、この精妙なテクニックを要する攻擊法を強制して、犠牲者を出すことを避けたいと考えていた。

しかし、若きブルドッグ分隊長管野直に惚れこむ搭乗員は多く、彼らはベテランの杉田兵曹について、みっちりと講義をうけ、翌日から、さっそくこの背面切り返し直上降下体当たり式攻擊法を試みることとなった。」

豊田氏は、小説『新・蒼空の器』(豊田穣、光人社)の中で「背面切り返し直上降下体当たり式攻撃」と読者にも分かり易いように書いているが、笠井さんたちの記録を見ると単に「直上方攻撃」と呼んでいる。菅野が2機同時に撃墜した時は

敵飛行機の直前を通り抜けた。しかし、衝突の危険が大きい。尾部を通りぬけると胴体側面と尾部からの弾幕が張られる。どこを通り抜けるのか・・・。『最後の撃墜王』(碇義朗、光人社)には、敵機とすれ違う際にどこをねらうかにも工夫があったことが書かれている。

「高度差千メートルで反航するまでは従来と同じだが、敵編隊をだいたい四十五度の左下に見たところで機体を背面とし、そのまま敵編隊の中に垂直に突つ込むという恐怖の攻撃法である。これだと敵機の進行方向にたいして直上からの攻擊となるので、敵機の移動速度が大きいため、射擊のさいの修正が難しいが、敵機のほとんどの銃座から死角になるのでこちらがやられることが少なくなった。

ところが、敵もすぐ対抗策を考え出した。この攻撃法によると戦闘機は衝突を避けて敵機の尾部をかわることになるが、そのとき敵爆擊機は胴体両側面と尾部の統座であらかじめ弾幕を張っているので、その中を通過するときにやられて火を発することになる。

そこで、またもや管野は新手を考え出した。敵爆擊機の尾部をかわるのでは被害が大きいことを学んだ菅野は、今度は尾部ではなく敵機の主翼と尾翼の間をすり抜けることにした。これだと、 射撃できる銃座は上部と胴体の片側だけだからやられる確率は減るが、管野はこれでもまだ気に入らず、敵機の主翼片側の前方を抜けるようにした。これによりほとんどの銃座は射撃できなくなるが、その代わり敵機と衝突する確率は格段に高くなるから、よほどの反射神経と恐怖心に打ち克つ強靱な精神力を必要とする。」

高度差1000m上空から高速で飛行する爆撃機の主翼前方を限界スピードで急降下してすり抜ける、それも機銃を撃ちながらである。「恐怖の攻撃法」であったに違いない。敵にとっても味方にとっても。

この攻撃法を取り入れ7月23日までに戦闘301は7日間でB24撃墜17機、撃破46機の戦果をあげ、一航艦司令長官から感状を受けた。短期間での大量損失で、アメリカ軍はB24重爆撃機によるパラオ爆撃を中止する。この頃から、菅野の愛機には2本の黄色い斜め帯が付けられ「イエローファイター」とアメリカ軍から恐れられた。また、杉田の愛機には1本の斜め帯が付けられた。戦後、このときのB24爆撃機のある指揮官が戦略爆撃調査団の一員として来日し、「カンノ」を探し出そうとしたという。ヤップ島でのB24攻撃はアメリカ軍でも伝説になっていたのだ。ただ、日本側にも損害が出ていた。谷田もふくめて2名が体当たりで戦死、他の戦死者もあわせると5名になった。

昭和19年秋、菅野は飛行機受領で日本に一時戻る時があったが、そのときにこの「直上方攻撃」を大型機への攻撃で苦労している同期の香取穎男や森岡寛にも伝えた。『最後の撃墜王』(碇義朗、光人社)にそのいきさつが書かれている。次は、森岡とのやりとりについての記述である。

「第三種軍装をキチンと着こなした菅野は、飄々といった感じで森岡の前に現れた。

『よく来たな。貴様、ヤップ島にいたんじゃなかったのか。あっちでのうわさは大分聞いたぞ』

『いや、フイリピンから零戦を取りに帰って来たんだ。ところで貴様はたしか艦爆だと思ったが、 何でここで戦闘機に乗ってるんだ?』

『戦闘機搭乗員が足りないというんで転科したんだ。それで今はB29の邀擊戦闘の訓練をやって いる』

『そうか。俺はヤップでB24と何度も対戦して俺なりの対大型機戦法をあみ出したんだ。今から それを貴様に教えてやろう。

大型機というのはな、セオリーどおりまともに後上方攻撃なんかしたら、こっちがやられてしまうから、俺は敵さんの前方で背面になって射撃しながら垂直にダイブするんだ。もちろんぶつ らないように敵さんの前をかわる。へたをすればぶつかるから恐いが、向こうはもっと恐いはずだ。それで慌てて回避しようとしたB24が僚機と空中衝突し、ニ機一緒に墜としたこともある』

感心しながらも、まだ半信半疑の面持ちの森岡に菅野がいった。

『ロで説明してもわからんだろうな。今から俺が実地に稽古をつけてやるから零戦を貸せ。貴様は俺のあとについて上がれ。高度五千メートルで反航からお互いに接近するんだ』

手短にそれだけいうと、菅野は軽快に零戦で飛び立った。森岡も菅野につづいて離陸し、高度を上げた。眼下には丹沢の山なみと収穫どきとあって黄金色の相模平野がひろがり、秋色たけなわであった。

高度五千でニ機は互いに分かれ、反転して接近した。そして森岡がはるか前方上方に菅野機を認めた瞬間、それはキラリと光ったと思う間もなく背面になって突っ込んで来た。

八百、五百、三百……見る見る近づいてくる菅野機が、たちまち森岡の視野いっぱいにひろがった。

〈衝突する、危ない!〉

その瞬間、恐怖に血も凍る思いの森岡の眼前を、菅野の零戦が流星のように落下して行った。 やがて地上に降り立った森岡に、いつもの人なつっこい微笑をたたえながら近づいた菅野は、『まあ、元気でやれよ』といって肩を叩いた。そして来たときと同じように、飄々と飛び去った。 『それが菅野君を見た最後だった。彼の教えてくれた前上方背面垂直攻撃は、三〇ニ空でも訓練を重ねて昭和十九年十一月から始まったB29の邀撃戦に威力を発揮することになった』 と森岡は述懐する」

7月24日、ヤップ島での菅野分隊の戦いはこの日で終わる。しかし、この日の戦闘で笠井さんは撃墜されヤップ島沖に不時着水することになる。

高度4000mでエンジンを撃たれ、風防がオイルまみれになる。やがてエンジンが焼きついて止まってしまう。できるだけ島に近づき、環礁ぎりぎりのところに胴体着水をさせる。エンジンが重いため3分以内に脱出しなければならない。無線のコードや落下傘、酸素マスクを外し、操縦席から飛び出ることに成功する。墜落したB24の搭乗員がすぐにサメにやられたのが脳裏にあり、褌の先にマフラーもくくりつけ、できるだけ大きな生き物に見せながら島に向かって泳ぐ。3~4時間ほど、離岸流に逆らいながら泳ぎ続け、ようやく島に上陸できた。島民の助けによって日本軍の陸軍駐屯地までたどりつくことができた。

次の日、7月25日に、無事生還した笠井さんも含めて菅野分隊全員は木造特設駆潜艇に乗ってダバオまで撤退した。稼働可能な零戦が一機も無くなり、ヤップ島の陥落も時間の問題になっていた。ダバオまで戻るのも米機動部隊の予想進路を避ける航路をとったため二週間もかかってようやくフィリピンのダバオに到着する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?