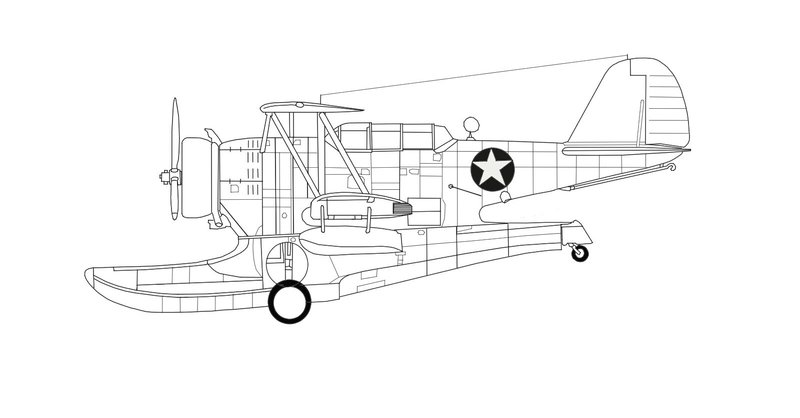

グラマンJ2Fダック(1935)

グラマン社は、飛行機に憧れていたルロイ・ランドル・グラマンによって設立される。海軍中尉だったグラマンは第一次世界大戦後に早期退役して、ローニング航空社で設計技師として働くようになる。このローニング社がCOAー1という水陸両用飛行機を作っていたことから、グラマンが最初に手掛けたのが飛行艇だった。ローニング社から独立してグラマンは会社を設立するが、手掛けたのは水陸両用機のフロートの販売だった。このフロートには引き込み式車輪がついていて、陸上でも運用できることがウリだった。

この引き込み式車輪の仕組みをもとに、複葉戦闘機FF-1を作成する。まだまだ引き込み式脚をもった飛行機は珍しかった時代である。これがのちのF4Fに繋がっていくことになる。そして、これまでの経験を生かし水上機も独自開発する。それがJ2F水陸両用哨戒機である。もちろん、引き込み式脚がついていた。巨大なフロートをそのまま機体にしてしまうというクセのあるデザインで1935年に完成し、採用された。フロートと操縦席の間に並列2座席が設けられており、2階建て構造であった。フロートの中は荷室にもなっていた。J2Fは多用途に使えたため、イギリス海軍やカナダ海軍でも採用され、『ダック』という名前が付けられた。

1934年12月21日に時速309kmの水陸両用機の速度記録を作った。パイロットは沿岸警備隊員であったという。辛口評論の佐貫亦男氏もこのダックはお気に入りだったようだ。以下のような記述が『続飛べヒコーキ』(佐貫亦男、講談社)に載っている。確かに冒険小説の脇役にしたい雰囲気がある。

「複葉であるから旧式という感じが抜け切れないが、空母、陸上基地、海上といたるところで活躍できるため、広く使われたにちがいない。」

「ダックはアヒルのくせに前方に七.六ミリ固定機銃と後方に同口径旋回機銃を持ち、四五キログラム爆雷を抱いて潜水艦狩りもできた。したがってカモにも劣るとなめてかかればひどい目に会った。」

「ダックの詳細を調べると、車輪は艇体の両側面にちょっと上向きに収容され、ローニングが半分露出させていたのよりも形がよい。胴体と艇体が続いて、なにか大型の茶だんすのような感じを持たせ、艇体後半の尾輪がその感じを強調するけれども、ローニングのようなちょっとこっけいな印象を与えない。」

「古い開発の機体だから、日本のゼロ観(零式水上観測機)のような近代的な翼組ではないけれども、一応金属製、主翼は羽布張り機体で、1933年から12年間も飛んでいたことは長生きのアヒルであった。」

全長 10.36m

全幅 11.89m

全備重量 2,470kg

発動機 ライト R-1820-54 空冷星型9気筒 離昇900hp

最高速度 306km/h

航続距離 1,370km

武装 7.62mm機銃×1 45kg爆弾×2

> 軍用機図譜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?