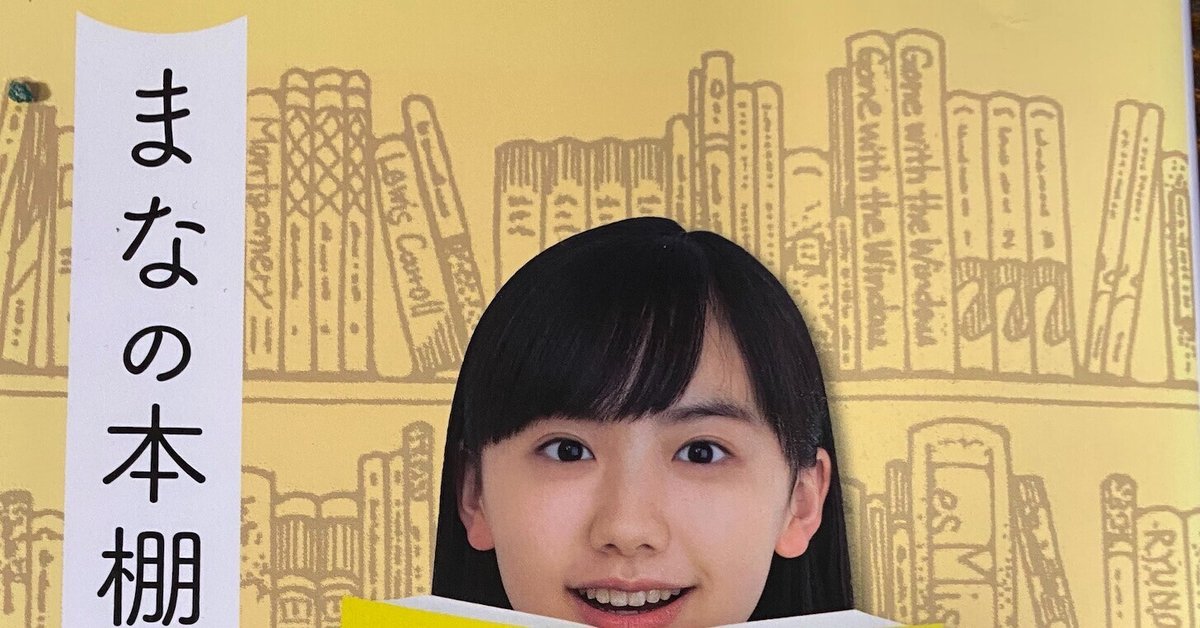

情報社会を生き抜くための本58「まなの本棚」(芦田愛菜)

子役の時からすごいなあと思っていたが、この数年CMや番組で見ない日のない活躍をしている芦田愛菜さん。本好きで有名というエピソードを授業や講演で使わせてもらっている。その芦田愛菜さんの本が「まなの本棚」である。

自分自身の読書好きについてのエピソードと山中伸弥教授や辻村深月さんとの対談、そして推薦本の紹介がされている。

1年間にどのくらい読むのかと聞かれ、数えてみると100冊以上だったというが・・・、100冊読むのは結構大変だ。この本では100冊と書いているがいつの頃のことかは書いてない。中学生時代は300冊は読んでいたという。それもスケジュールに終われる生活をしているし、公表はしていないが慶應義塾中等部から進学しているのでおそらく慶應義塾女子高等学校か慶應湘南藤沢高等部(SFC)である。医学部を目指しているという話も聞こえている。

本を読んでその世界を頭の中に作れる力を『読解力』という。情報社会ではこの『読解力』が極めて重要だ。『プルーストとイカ』でメアリアン・ウルフも読解力をもたないとデジタルな情報を読み解く力がつかないと言っている。台湾のデジタル担当相のオードリー・タンも「デジタルの時代になればなるほど、文学的素養は欠かせず、重要性を増す」と言っている。そうなのだ、読解力がなければ情報社会を生き抜く力はつかないのだ。

芦田愛菜さんは同時並行で何冊も読み進めていて、それぞれその瞬間は没頭して本の世界に入り込んでしまうのだという。それが楽しくてどんなわずかな隙間時間でも本を開くほどの読書好き・・・というか、あてはまる言葉がない読書BAKA?なんだな。

実はその気持ちはよくわかる。私もそんな読書BAKAだからだ。いつも読む本をもっていないと気持ちが落ち着かない。ベッド脇には常に10冊くらいを積んである。旅行に行くときは本を必ずバッグに入れておく。一時はデジタルブックにしてKindleにいれていたが、やはり紙の本でないとダメだ。

私は光村図書出版の中学校「国語」教科書の編集に携わらせてもらっている。いつもこだわりをもってみているのが読書のページ。いろいろな本をたくさん紹介するページや有名人が読書紹介をするページがある。教科書に読書紹介がたくさんあるのって素敵だなと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?