杉田庄一物語その1 第一部「小蒲生田」杉田、豪雪地に生まれる

大正十三年(1924)七月一日、新潟県東頸城郡の旧安塚村中保倉地区小蒲生田(現上越市浦川原区)で杉田庄一は生まれた。父秋作、母イヨ、六男三女の次男である。小蒲生田は「こがもだ」と呼ぶ。

イヨが二家峠を超えたところにある吉川村大賀(現上越市吉川区)の実家に向かう途中で産気付き、戸板で運んでもらっての出産となった。ちょうど、産気づいた時に「米山さん」が目に入った。米山は、日本三薬師とも言われる九百九十三メートルの霊峰で二家峠からもよく見える。この日は「米山さん」の山開きの日で、イネは「庄一は米山さんからの授かりもの」と周りの者に言っていた。

小蒲生田は磯部山の南側中腹にある二十戸ほどの集落で、杉田の生家は集落の中ほどにある農家であった。南側の縁側に座ると目の前には妙高山に連なる山々があり、空につながる四季の風景を一日中ながめることができた。

この地域は平成の大合併までは新潟県東頸城郡に属していた。東頸城は世界有数の豪雪地帯として知られている。東頸城の雪は、同じ雪国の新潟県内に住んでいても想像し難く「雪国の中の雪国」とも言われている。筆者は昭和五十九年、六十年、六十一年の3年間を東頸城郡松代町の小学校で教員をしていた。この三年間は災害級の豪雪が続き、とくに「五九豪雪」として名付けられた昭和五十九年は学校の積雪計で六メートル以上を記録し計測不能となり、一冬での降雪量は二十二メートルにもなった。

浦川原小蒲生田は東頸城郡の中では雪が少ない方である。しかし、平年でも二メートル以上の雪が積もり、多い時には五メートルを超えるときもある。一冬に何度も屋根の除雪を行わねばならず、コシキを使って重い雪のなかから掘り出さないと家は潰れてしまう。「屋根の雪おろし」とは言わず「屋根の雪掘り」という言葉がこの地の雪のすさまじさを語る。

杉田は、尋常小学校、高等小学校ともに一度も休まず学校に通っている。十一月から三月までは、雪の中の登校となった。腰を屈めても吹き飛ばされそうな猛吹雪もあれば、音を消して降り積もる乾いた雪もある。どちらも油断をすればいとも簡単に生命をうばわれてしまう。雪が止んで晴れ間が広がる日もあるが、こんどは一面真っ白な中での光の照り返しで、ひどいときは雪目になる。昔は炎症を起こした目をこすり、失明にいたる者さえいた。

雪国の子供にとっては当たりまえとはいえ、豪雪地での成長は人格形成に大きく影響を与えるものと考えられる。杉田も頭を下げてひたすら前を進む中で粘り強い精神と身体を鍛えて行ったに違いない。同地域の安塚区から明治大学ラグビー部の名物監督北島忠治が出ている。北島の精神を育てたのも豪雪地の厳しい生活であった。北島は「前へ」を精神的支柱として明大ラグビー部を育て、その信条を「最後まで諦めるな」「躊躇せず突進せよ」「勇猛果敢たれ」「全速力でプレーせよ」とした。杉田が自分に課すとともに部下に求めたことに合い通ずるものだ。豪雪の中で歩みを進めるときに自ずと唱える言葉がそこにあるように思える。

杉田の生まれた小蒲生田でも、四月中旬までは家の北側に雪が残っている。この雪の作り出す水が棚田をうるおし美味い米になる。しかし、棚田の作業はつらく、苦しく、過酷である。田仕事の手伝いは子供といえども貴重な労働力で、のちに海兵団の同期に「海軍は厳しいというけど、俺の子供の時の方がもっと厳しかった」と杉田は語っている。

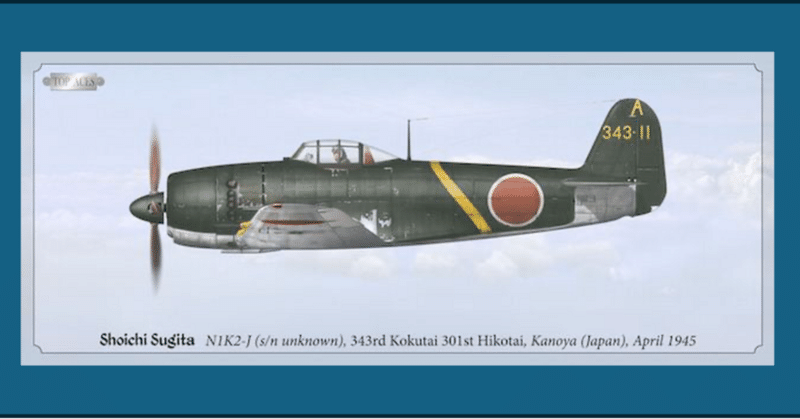

※ タイトルの紫電改のイラストは、イタリア在住のエンジニアであるFlavio Silverstri(フラビオ・シルベストリ)氏の描いた杉田庄一の乗機。Silverstri氏は英語や日本語の文献をGoogleで翻訳して杉田の研究をしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?