情報処理学会とのお付き合い

小山 透(元 理工系編集者)

コンピュータと私

これまで,筆者は共立出版(株)(37年間)と(株)近代科学社(13年間)で通算ちょうど50年(半世紀)にわたり,数学・数理科学/工学・統計科学・情報科学/工学・人工知能学・認知科学・デザイン科学/工学などの分野を中心に出版活動を行ってきました(当然,それらの分野に関連する諸学会には大変お世話になりましたが,特に情報処理学会さんとのご縁には深いものがあります).単行本,シリーズ・講座・双書,月刊雑誌の例月号・臨時増刊号・別冊,辞典・事典・ハンドブック・便覧など,関与した出版物の総計は千点超となりました.そして,これを機に,本年6月末をもって第一線を退きました.

東京理科大学理工学部数学科在学1年生の1967年当時,数学の著名洋書と絶版和書の,いわゆる“私家版(海賊版)”製作(もう時効ですよね.当時の為替レートは1ドルが何と360円の固定相場でしたので,輸入物はみな高額で,洋書も同様でしたから,なかなか原書は買えませんでした)の経験から,“出版物の制作”に対して,このころから関心を寄せていました.

大学卒業時(1971年3月)は大学紛争最盛期でしたので,ほとんどの大学で卒業式が行われず,また大学院の入試も見送られたところがたくさんありました.多くのクラスメートは教職かコンピュータ関連会社へ就職しましたが,筆者は共立出版(株)に入社し,出版の世界に入りました.実は,当初は“腰掛け”のつもりだったのですが,やってみるととても面白く,以後あっという間に10年間,主に数学関連書の企画・編集に携わりました.

この間,数学界で大事件が起こりました:1850年代初めに提起され,以後120年以上にわたって未解決のまま数学者を虜にして君臨してきた「四色問題」(いかなる地図でも,隣り合う地域を異なった色で塗り分けるには4色あれば十分か?)が1976年に,コンピュータの活用によって肯定的に証明されたのです(米国イリノイ大学のケネス・アッペル&ウォルフガング・ハーケンのグループ)[1].

学生時代に計算機演習で,IBM/360 に統計処理問題のFortranプログラミング・カードを提出し,数日後にその処理結果を受け取りに行くと,冷たいエラーメッセージを突きつけられたことから,コンピュータというのは何と融通の効かないものだろうという,一種の嫌悪感を抱いていました.しかし,かの「四色問題」がコンピュータの活用によって解決されたという事実を知るに至って,それまでのコンピュータに対する考えが一変しました.

そして,運命的に(宿命的に)1981年4月,書籍編集部からコンピュータ・サイエンス誌『bit』(共立出版(株)発行の月刊雑誌,創刊1969年3月号~終刊2001年3月号;既刊分はイースト社から電子復刊済み)編集部へ異動しました.そこから,情報処理学会とのお付き合いが始まったのです.

「情報科学若手の会」

bit へ異動した翌年,情報処理学会「情報科学若手の会」に参加せよと,当時の bit 編集長(坂野一寿氏)から言い渡されました.たしか,熱海の山側(最近,土石流災害が起きた近辺ではなかったかと思います)にあった,どこかの会社の研修所で1982年夏に開かれた2泊3日の合宿形式での会だったと記憶しています.総勢十数名くらいの規模だったでしょうか.

その参加者は情報科学を専攻する院生が中心だったと思いますが,その中に,当時,東大工学部・計数工学科の助教授であられた鈴木則久氏がおられてご一緒する幸運に恵まれました.ご本人は,その後まもなく日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所所長となられましたので,それをご縁に,当時は千代田区三番町にあった当研究所に何度も訪問させていただきました.そして,その成果としてbit 1988年1月号からの1年連載「研究者のテイスト」をご執筆いただき,その後,1990年に『研究者のテイスト──1990年代のコンピュータ』として書籍化することができたのです.

また,現在は芝浦工業大学教授であられる相場 亮氏(大型オートバイで颯爽と会場に現れました)とも,この会をきっかけとして今に至るまで親しくさせていただいています.

「プログラミング・シンポジウム」(通称,冬のプロシン)

1960年に第1回が開かれたという,歴史ある“夢のシンポジウム”.当初から,自由な雰囲気の中でコンピュータの可能性を開拓していくことを趣旨としているそうです.筆者は1982年から1993年まで,ほとんど毎年参加させていただきました.このころの会場は,お正月恒例の箱根大学駅伝の中継点でも有名な「箱根・小涌園」でした.毎回の参加者総数は,およそ150名くらいだったように記憶しています.

これも2泊3日のスケジュールで本会が行われます.毎回,とても面白い発表があり,またそれぞれに会場の参加者から鋭い質問や厳しくも愛情あふれるコメントが出されて,大いに刺激されます.これまでも,多くの斬新なアイディアを生み出してきている “知の集会” です.

その一つで,筆者にとって,まさにその後の編集者観を決定づける発表に出会うことになりました:その正式な題目は失念しましたが,概要は,

「F社コンピュータ・マニュアルの不備とその対処──マシンはエクセレント,ソフトはベリーグッド,しかしマニュアルはジョーク!!」

といったタイトルで,オーストラリアのユーザから寄せられた,F社の最新鋭コンピュータへの評価を受けて,そのことがきっかけとなり,F社では社内に「マニュアル制作部」が設けられて“テクニカルライティング”に鋭意取り組んでいる──という内容でした.それを聴くに及んで,筆者は理工系編集者として,出版物における日本語の論理性・精確性・判読性に関する問題意識をますます強く抱くことになったのです [2].

その,日中の本会とは別に,じつは,夕食後に(したがって夜,多くは真夜中まで)いくつかのテーマの下に討論会が開かれます.これは,慶應大の村井 純さんによるとBoF(ボフ,Birds of a Feather)と呼ばれる,まさに“自由な雰囲気”でのディープな討論を交わす集会があります.そして,それぞれのテーマでの討論が進み,さらに夜が更けてくると,全体が合流して,さらにあちこちで新たな熱い議論が展開されるのが常でした.そのために,毎回bit編集部とアスキー社がアルコール類とオツマミの“差し入れ”をするのも常でした.

そして,いよいよ散会が近づくと,大御所の米田信夫先生,和田英一先生らによる締めの“宣託”が発布されます.筆者には,「基礎が大事,特に数学力を磨くように」と強調されておられたのが特に印象深いことでした.

これらを通じて,日本を代表する世界的な研究者の方々,そして当時はその卵だった春秋に富む学生さんたちとの親密な関係を築くことができ,その後の出版活動に生かしてきたのです.

「夏のプロシン」

冬のプロシンとは違って,毎回,ある特定のテーマについて関心/関係のある情報系の学生-若手先鋭研究者-社会人が集まってディスカッションし,連携を深める,という趣旨のシンポジウムです(その開催場所の選定が実に秀逸で,特に印象的だったのは,北海道の池田町,浜名湖湖畔,軽井沢・万平ホテルですね).

その一つが,1988年7月21~23日の日程で,箱根・強羅の静雲荘において「卓上出版」(DTP; DeskTop Publishing)をテーマとして開催されました(参加者総数67名).座長は東大の石田晴久先生で,当時アスキー社の井芹昌信氏と筆者がサポートしました.筆者は,約600年にわたって出版物制作のための技術であった,グーテンベルクの活字組版・凸版印刷の終焉が近づいていた当時,troffやLaTeXを活用しての版下作成を試みていましたので,お声がかかったのでしょう[3].

あれから33年経過しましたが,あのときに議論していた「電子編集」は今や当たり前となって,その成果物としての出版物のメデイアも「電子出版」として多様化しつつあり,出版界に変革を起こしています.それにしても,LaTeXが今もプログラムや数式を含む出版物制作のための主要ツールであり続けていることに鑑みますと,まことに感慨深いものがあります[4],[5].

「全国大会」と「FIT」

全国大会は情報処理学会の年度内最大のイベントで,近年は毎年春季に開催されています.各研究テーマに分かれて一般講演発表・質疑応答が行われますが,毎回,多彩な著名人による招待講演が呼び物で,また時宜を得た各種のパネル討論会なども併設されます.

一方,FIT(Forum on Information Technology,情報科学技術フォーラム)は,電子情報通信学会 情報・システムソサイエティおよびヒューマンコミュニケーショングループと情報処理学会との合同イベントで,タイムリーな情報発信,他領域研究者との交流実現などを掲げて,平成14年(2002年)から毎年秋季に開催されてきています.

それらの開催の際には,共立出版も近代科学社も,展示ブースを出展させていただくことが多いのです.その目的は,もちろん既刊の情報科学関連出版物の展示・販売ですが,もう一つ別の重要な目的があります:著者もしくは著者候補の方々とのコミュニケーションの場の設定です.なにしろ,我が国を代表する情報科学研究者の方々と将来性豊かな若い人たちが一堂に会してくれるわけですから,新たな出版のネタ探しと著者候補者を捜すためには,こんなに良い機会はありません.また,出版企画が進行中のものの著者/訳者との打合せのためにも,絶好の場となります.

2010年3月10日,東大・本郷で行われた第72回全国大会(学会創立50周年記念大会)で,特別企画として「会誌『情報処理』のQuality Paperとしての未来」と題するセッションが行われました(座長は当時NICT(情報通信研究機構)所属で会誌編集委員を務めておられた中川晋一氏).光栄なことに,筆者はbit元編集長ということでゲストとして呼ばれたのです.時に,“電子出版元年だ!!”と喧しい状況にあったことと,以前より会誌の変革が取り沙汰されていたこととが符合しての開催だったと思います[6].

単行本

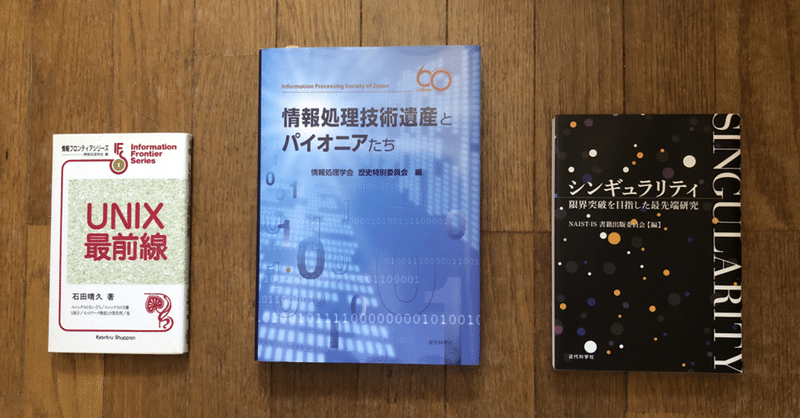

上記のとおり情報処理学会さんとのお付き合いが深まるにつれて,筆者に学会編や監修という位置付けの出版のお話しが来るようになってきました.その第1号が,共立出版時代での

『暗号・ゼロ知識証明・数論』(情報処理学会 監修,岡本龍明・太田和夫 編,共立出版(1995))

でした.当時,学会事務所は新宿の工学院大学に隣接した建物内にありましたが,ピカピカの広い会議室で編者のお二人と編集会議をしたことをよく憶えています.

また,近代科学社へ移った後には,情報処理学会会員の研究者が毎回熱く語って(書かれて)いる『情報処理』誌の人気連載「ビブリオ・トーク」をまとめて単行本化した

『IT研究者のひらめき本棚──ビブリオ・トーク:私のオススメ』(情報処理学会 会誌編集委員会 編,近代科学社(2017))

と,「情報処理学会創立60周年記念出版」と位置づけていただいた

『情報処理技術遺産とパイオニアたち』(情報処理学会 歴史特別委員会 編,近代科学社(2020))

があります.後者は,全国大会の折に認定式が行われている「情報処理技術遺産」(108件)と「分散コンピュータ博物館」(10件)の第1部,および会誌に掲載された「オーラルヒストリー」(レジェンド23氏)の第2部という構成です.このような重要な出版物にかかわることができたことは,まさに出版人として比類なき栄誉です.

「情報フロンティアシリーズ」

情報処理学会は,会員の底辺を広げるべく,全国大会や各種シンポジウムなどの変革に常に取り組んできていたように思います.それらは会員,したがって基本的に研究者レベルでの対応でしたが,会員層を一層拡げようという意図のために,初めて専門家以外の読者(高校生から大学生,一般社会人,主婦まで)を主対象とした,情報処理学会編「情報フロンティアシリーズ」を刊行することを1990年に設立された出版委員会が決定し,出版社として数社の候補から,当時,筆者が所属していた共立出版を選定してくださいました.編集委員は,池田克夫・横井俊夫・上林弥彦・竹内郁雄・後藤滋樹・小池誠彦の6氏で,1993~2001年にわたって全24巻を発行することができました.これも,日頃からの学会事務局とのコミュニケーションの賜物と,大変感謝しています.

会誌『情報処理』

「全国大会」のところでも記したとおり,会誌『情報処理』の変革については,かなり前の1988年ごろから学会内で議論されていたようで,その流れの中で,大変革に向けて1996年2月に「将来ビジョン検討委員会」で会誌改革の検討が開始されました[7].

そこでは結局,「編集長方式」が提案され,1997年10月に石田晴久先生が初代の編集長に就任されることとなります(在任期間は1997年10月~2002年3月).

それに先立ち,実は,同年の夏に石田先生からお声がかかり,新宿の,とあるお寿司屋さんでお会いすることになりました.要は,「会誌の編集体制を変えて『情報処理』を大改革することになり,自分が初代の編集長になることになった.ついては,bit編集長などの経験を踏まえて知恵を貸してほしい」とのことでした.

いろいろな事柄について数時間の議論をしましたが,端的には,米国のCACMやbitに倣って,最先端の内容を分かりやすくビジュアルに取り上げてゆきましょう,という結論だったと記憶しています[4].

石田先生の後の編集長は,和田英一氏,川合 慧氏,中島秀之氏,塚本昌彦氏,そして現在の稲見昌彦氏へと,一貫した会誌編集理念の下で連綿と引き継がれています.筆者はそれぞれの皆様に,言葉には尽くせないほど大変お世話になりました.

『日経コンピュータ』2006年1月23日号に「IT関連学会の憂鬱」という記事が掲載されるなど,IT関連の各学会は会員数の減少に引き続き悩んでいました.そこで情報処理学会は,会員数減への対処と学会活動の一層の活性化とその広報に向けて,第三者的見地からの提言を行う「アドバイザリーボード」という組織を2008年(平成20年)4月に作り,筆者は,そのアドバイザ委員として協力することとなりました(2014年7月~2016年6月).おそらく,会誌や論文誌などの出版事業についてのコメントが期待されてのことだったと思います.

そして筆者は2014年7月2日に開催されたアドバイザリーボードの会合に出席したのですが,そこで一つの副産物を得ることができたのです:その場で,当時学会の理事をされていた奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)教授の安本慶一氏とお話しする機会を得て,本会後の懇親会の場でも引き続いてお話しし,ちょうどその頃,レイモンド・カーツワイルの著書で有名になっていた「シンギュラリティ」という言葉をNAISTでの先端研究内容に被せて,一般読者向けの書籍を出版しましょう,と提案したのです.それは

『シンギュラリティ:限界突破を目指した最先端研究』(NAIST-IS書籍出版委員会 編, 近代科学社(2016))

として結実しました.

事務所と事務局

筆者が情報処理学会とお付き合いを始めた頃の1980年代半ばでの事務所は東京タワー近くの機械振興会館にありました.その後は,麻布台・保科ビル,新宿副都心にある工学院大学に隣接したエステック情報ビル,JR田町駅から徒歩10分程度の芝浦前川ビル,そして現在の,JR御茶ノ水駅の近くにある化学会館へと移転してきています.いずれにも,何度も,お邪魔させていただきました.

当初の事務局長は坂本真澄氏でした.その後,桜間 卓氏、飯塚浩司氏、柳川隆之氏、湖東俊彦氏,下間芳樹氏,そして現在の木下泰三氏と受け継がれていますが,皆様には上記した筆者の出版活動において,さまざまにお世話を賜りました.また,事務局の後路啓子氏には長年にわたり強力なサポートをしていただいてきました.この機会に,あらためて深甚なる御礼を申し上げます[8].

参考文献

1)ヴィクター・J.・カッツ著,上野健爾・三浦伸夫監訳:第18章 20世紀の諸相,『カッツ 数学の歴史』,pp.907-963,共立出版 (2005).

2)小山 透:『科学技術系のライティング技法──理系文・実用文・仕事文の書き方・まとめ方』,慶應義塾大学出版会 (2011).

3)情報処理学会 プログラミング・シンポジウム委員会:『卓上出版シンポジウム報告集』,情報処理学会 (1988).

4)小山 透:そこにはいつも,先生の本がありました──出版を通じてのご貢献,『情報処理』,Vol.50, No.7, 通巻533号, pp.643-646 (2009).

5)小山 透:TeXによる学術専門書づくり,『数学通信』,第11巻 第1号,pp.62-73, 日本数学会,2006年5月.

6)中川晋一:“学会誌「情報処理」の未来”の報告と今後の学会誌の未来について,『情報処理』, Vol.51, No.11, 通巻549号,pp.1492-1497 (2010).

7)諏訪 基:「情報処理」大改革の夜明け前──石田編集長の誕生に向けて,『情報処理』, Vol.50, No.7, 通巻533号,pp.651-653 (2009).

8)情報処理学会:『情報処理学会60年のあゆみ』,一般社団法人 情報処理学会 (2020).

(2021年8月26日受付)

(2021年10月1日note公開)

■小山 透

1948年11月27日,千葉県柏市生まれ.1971年3月東京理科大学理工学部数学科卒業.2009~2011年慶應義塾大学SFC環境情報学部・非常勤講師.2011~2019年東京理科大学理学部・非常勤講師.元 bit 誌編集長,元 共立出版(株)編集部長,元 (株)近代科学社社長.現在:フリーの自遊人.