進歩性における「本願発明の課題」

X(旧Twitter)で、2つの質問をした結果が面白かったため、ここで紹介することにした。

私が投げかけた2つの質問は以下の通りである。(1つ目の質問は、「使わなくない」→「使わない」の誤記)

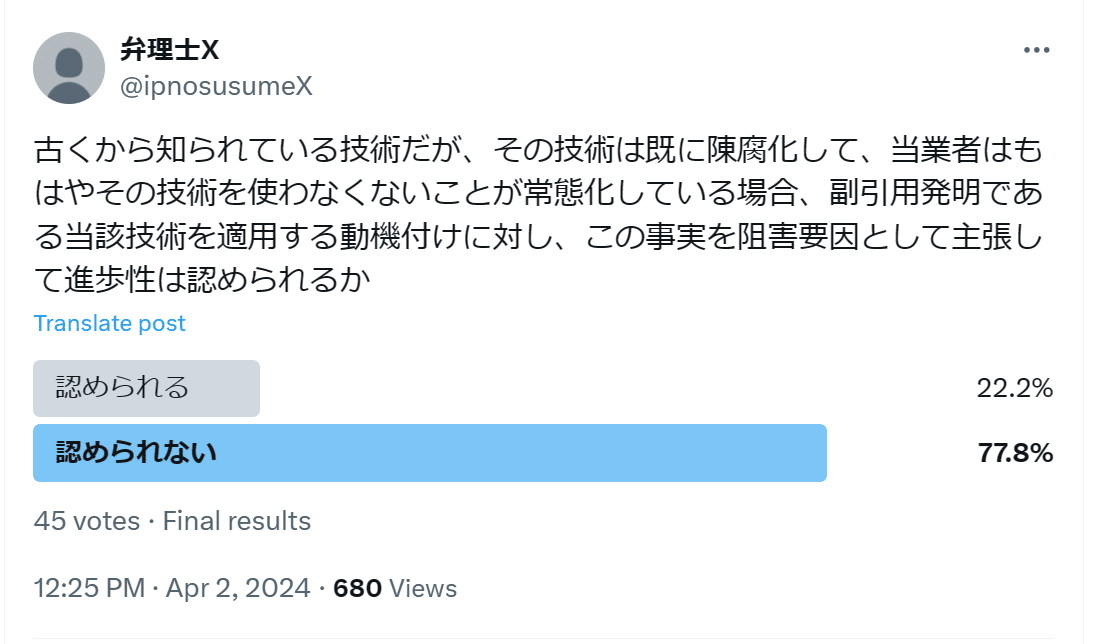

質問1

質問2

この2つの質問の違いは、以下の事情Xの存否だけである。

事情X

「本願発明が、陳腐化された技術を採用した「課題」が、当該技術として知られている「課題」とは異なること」

陳腐化された技術はもともと課題Aの解決手段として用いられていた技術だが、本願発明では当該技術を課題Bの解決手段として用いている。

さて、特29条2項(進歩性)は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない。」と規定する。

前項各号に掲げる発明は、「特許出願前」の発明であり、よって、進歩性の判断は、特許出願前の発明に基づいて判断される。言い換えれば、特許出願前には存在していない「本願」には基づかないで、「容易に発明することができた」か否かが判断されるわけである。

そうすると、「本願発明が、課題Bの解決手段として当該技術を採用した」という事実は、「本願」の事情であり、本願に記載されているであろう事実であるため、「特許出願前」の事情ではなく、条文上は、進歩性の判断において考慮されない事情のはずである。

「主引用発明に副引用発明を適用できるか」の動機付けなのであるから、課題Aの解決手段として適用できればよいはずであり、引用発明同士の組合せにおいて、課題Bを考慮する必要はない。(動機付けられるなら、課題Cの解決手段として当該技術を適用することも問題ないはずである。)

それにもかかわらず、「本願発明が、陳腐化された技術を採用した「課題」が、当該技術として知られている「課題」とは異なる」という事情Xによって、当該事情が無い場合と比べ、「進歩性が認められる」方向に傾いたことは非常に興味深い。

直感的に捉えると、本願発明における「技術思想」(どういう理由からその技術を採用するに至ったのか)が、進歩性の判断に寄与するという考えの表れともいえる。

現実的にイメージしてみよう。課題Bという壁にぶち当たった発明者にとって、課題Aを解決する手段として知られている技術は、課題Bの解決に役に立つとはいえない。(実際には、課題AとBの技術的関連性・密接性などによるだろうが、ここではそこに拘らずに話を進める。)

発明者の技術思想の経緯を辿ると、陳腐化された技術(以下、技術Pという。)が周知であったとしても、周知技術としての技術Pは、本願発明に想到することに貢献しておらず、発明者は、周知技術とは別個に、技術Pを適用することに想到したといえるだろう。そうすると、「課題Bの解決のために技術Pを採用する」という新たな「技術思想の創作」は、それだけを見れば、産業の発達に貢献するものであり、保護に値する発明と評価することができる。

だが、ここで一つ、大きな問題がある。

たとえ、課題Bの解決のために当該技術を採用するという発想が新しいものであったとしても、「引用発明に、課題Aを解決するために当該技術(副引用発明)を適用することで、本願発明に容易に想到する」という事実には影響しないということである。

「課題Bの解決のため」という技術思想(技術的意義)の新しさがあったとしても、既に、その技術思想を経ることなく容易に想到できる発明であるならば、進歩性は認められるべきではない。「思想の違い」だけで権利を与えてしまうことは、誰もが実施できたはずの「容易な発明」の実施が不当に制限されることになり、かえって産業の発達を阻害するからである。

つまり、質問2で「進歩性が認められる」と回答するには、「課題Bの解決のために技術Pを採用し、想到した本願発明」に新規な技術思想を認めるだけでは足りず、「引用発明に、課題Aを解決するために当該技術(副引用発明)を適用することは容易ではない」と判断しなければ、辻褄が合わないといえる。

よって、質問1でも「進歩性が認められる」という回答でないと論理的におかしくなるわけである。

このようにして考えると、理論上は、質問1と質問2の答えは同じはずであり、投票結果も同じような割合となるべきだが、質問1で「認められる」と答えた人は約22%(45人中10人)となり、質問2で「認められる」と答えた人は約40%(42人中17人)となったのであるから、非常に面白い。

最後に、質問1及び2に対する私自身の回答を述べておく。私自身の見解ではあるが、質問1及び2のいずれにおいても、私の回答は「認められる」である。

理由は、実際にこのような事案で、本願出願時において陳腐化された技術を採用する動機はもはや消失されており、当業者であれば、主引用発明に当該技術を適用しようとは考えない、といったことを主張して、審査を通したことがあるからである。

審査を通して特許査定を得ただけで、訴訟で裁判所の判断にかかったわけではないし、事案による部分も大きいはずなので、正確には「認められる場合もある」ということになるが、私の感覚的には、このような主張は無理筋ではない。

いいなと思ったら応援しよう!