’23宝塚記念 ラップグラフで予想

ラップグラフ

・10年平均でも後傾ラップ。切れよりもタフネスを要求されるワンペースな持続力勝負。

・近年はタイムの速い決着が多い。持ち時計を試されるか。

・勝ち馬は先行して押し切る競馬がほとんどで、後ろからでは良くて2着。

・2200という距離以上のスタミナが必要。欧州中長距離血統ほしい。

ラストスパート適性

今回は初めての試みをしてみます。

いつもラップグラフを作成するために、過去10年のレースラップを拾ってくるのですが、それを発展させ、馬ごとのレース適性(以下「ラストスパート適性」とします)を視覚的に捉えようと思います。

この図です!

①タテ軸

タテ軸はラスト3Fを取りました。上が速くmaxは32.0、下は遅くminは38.0です。

②ヨコ軸

ヨコ軸はラスト5Fを取りました。右が速くmaxは56秒、下は遅くminは63秒です。

つまり、同じ距離であれば、左下ほど時計のかかるタフネスな展開であり、右上ほど直線のヨーイドンの切れ味を問われる展開ということになります。

③ピンクの線(以下「ピンク)

ピンクは、過去10年の対象レースの勝ち馬の上り3Fと、そのレースの上り5Fの散布図(非表示)を元にした近似直線です。基本的には水色の線よりも上に来ます。

④水色の線(以下「ミズイロ」)

ミズイロは、過去10年の対象レースのレース上り3Fと、やはりそのレースの上り5Fの散布図(非表示)を元にした近似直線です。

⑤緑の丸(以下「ドット」)と緑の線(以下「ミドリ」)

ドットは、診断対象の馬が、過去に勝利もしくは好走したときの、その馬のラスト3Fの散布図です。好走の判定については、重賞で勝ち馬から0.3秒差以内とします。ミドリはその散布図を元にした近似直線です。

文章中に具体的なドットを示して説明する場合は、座標として(タテ軸/ヨコ軸)と記載します。

⑥グレーの線(以下「グレー」)

グレーは、診断対象の馬が、過去に勝利もしくは好走したときの、そのレースのラスト3Fの散布図(非表示)を元にした近似直線です。

⑦分析の考え方

ラストスパート適性を診断するには、以下の3つのポイントがあります。

(1)ドットがピンクよりも上に位置している

(2)かつそのドットとピンクと距離が近い

(3)そうしたドットの個数が多い

サンプルに挙げたイクイノックスでいうと、ピンクに重なっているドットがひとつあります。これは昨年の有馬記念です。宝塚記念の過去の勝ち馬のラストスパート適性がピンクで表現されていますので、こういうドットがたくさんある馬ほど、対象レースのラストスパート適性が高いと考えます。

なお、このドットの座標は(タテ軸/ヨコ軸)で表現すると(35.4/59.6)という表記となります。

反対に、ピンクから遠い位置にあるドットは、そもそものレースの質がまったく異なることを意味します。

例えば、33.0より上の位置にある2つのドットは、それぞれ秋天(32.7/1:00.1)と東スポ2歳S(32.9/57.6)であり、スローの瞬発力勝負を制したレースでした。しかし、あまりにもピンクから離れているため、ラストスパート適性を考える上では、どちらかといえばマイナス評価になります。

その馬の瞬発力は、ミドリの高さ(絶対的なスピード能力)と、ミドリとグレーとの開き(相対的なスピード能力)で判断します。イクイノックスは、ミドリがとても高い位置にあり、かつグレーとの開きも大きいため、並外れた瞬発力を持っていることが視覚的にわかります。

対象馬の持続力は、ドットやミドリが左右どちらかに寄っているか判断できます。ドットやミドリが図の左側に行くほど上りのかかる展開が得意とということになり、持続力が高いと考えられます。

さらに、ミドリとグレーの開きが狭い場合は、自身が逃げ馬かあるいはそれに近い位置での競馬が得意ということであり、これも持続力が高いと考えられます。

こんな感じで、1頭1頭のレース適性を判定するのが「ラストスパート適性」です!それでは、宝塚記念で求められるラストスパート特性を考察したのち、有力馬を診断していきます。

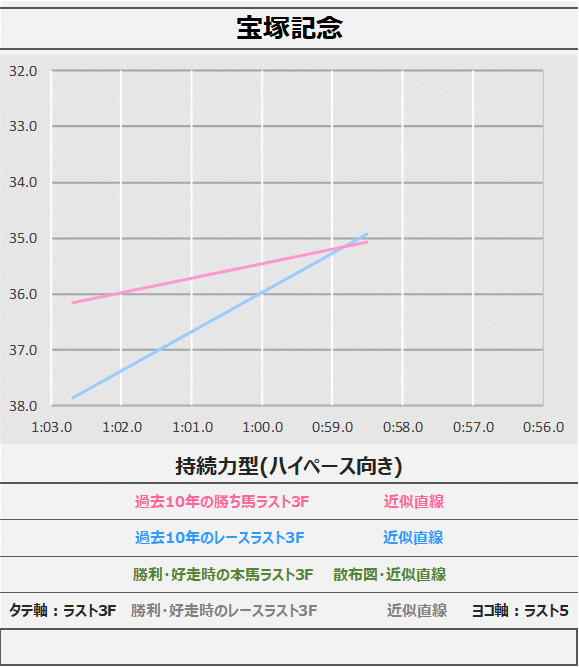

宝塚記念

ミズイロが左下にかかっていることから、ハイペース~ミドルペースになることが多く、レース上りは速くても34秒台後半。

ピンクによれば勝ち馬の上りも35秒台が多く、そこまで瞬発力は求められない。持続力型でハイペース向きの馬の適性が高いといえる。

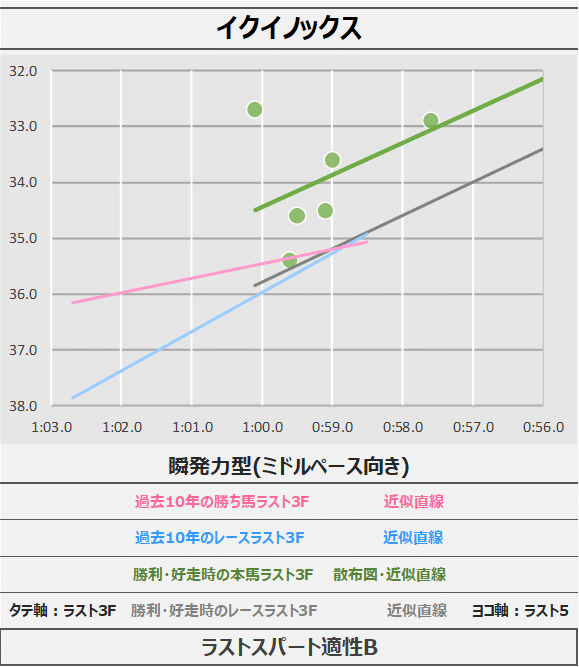

イクイノックス

ミドリがとにかく高い位置にあり、グレーとの開きも大きいため、ベースは瞬発力型。しかし絶対能力で、2022年の有馬記念(35.4/59.6)のような持続力を問われるレースを勝ち切った。瞬発力が飛びぬけているという意味で、持続力が低いという意味ではないことに注意。

宝塚記念におけるラストスパート適性は、2022年の有馬記念(35.4/59.6)が、ピンク上に乗っており、それなりのラストスパート適性が見込める。また、皐月賞(34.6/59.5)や新馬戦(34.5/59.1)も比較的ピンクに近い。

とはいえ、有馬記念(35.4/59.6)は、ピンクをわずかに下回っているため、持続力勝負は基本的には専門外の可能性もある。実際、有馬記念は強力なライバルが自滅したこともあってか、イクイノックスにしてはもの足りないパフォーマンスだった。紛れが起こる可能性は充分にある。

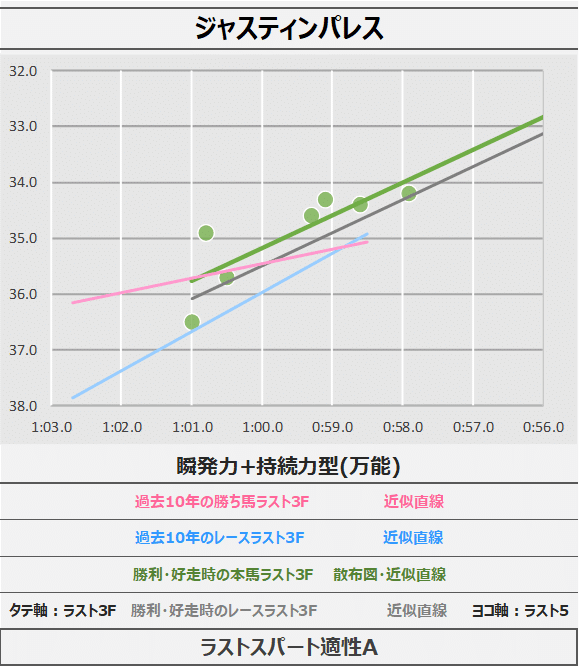

ジャスティンパレス

ミドリとグレーの開きが小さいところは持続力型といえる。しかし、34秒前半の比較的速い上りが使える特性もあり、そこそこの瞬発力は備えていることから、瞬発力+持続力型とした。

また、阪神大賞典(34.2/57.9)や神戸新聞杯(34.4/58.6)といった上りの速いレースだけでなく、春天(34.9/1:00.8)やホープフルS(35.7/1:00.5)といったラスト5Fで時計がかかるレースでも好走していることから、得意なペースについては万能とした。

ドットはラスト5Fが59.0周辺の、ややスロー寄りのレースに多い。このことから、持続力を問われる舞台で、瞬発力を生かせる展開になったときに好走しやすいといえる。しかし、春天(34.9/1:00.8)とホープフルS(35.7/1:00.5)がピンクに近い位置にあることから、高いラストスパート適性が見込める。

ただし、菊花賞(36.5/1:01.0)やホープフルS(35./1:00.5)ではそれぞれ3着と2着であり、純粋な持続力勝負になるとややパフォーマンスを落とす。

ジェラルディーナ

右上にドットが集中しており、スローの瞬発力勝負に強いことがわかる。しかし、これらのほとんどが3勝クラス以下のもの。

本格化はオールカマー(35.1/59.5)とエリザベス女王杯(35.4/1:00.4)で、ミドルペースの持続力勝負を勝ち切っており、ドットがピンクに近接している。このことから、上位人気2頭よりもラストスパート適性は高いと考えられる。

牝馬らしく気ままで戦績にバラツキがあるが、ハマった時の爆発力は魅力。ジャスティンパレスより上位に置きたい。ただ、瞬発力が高い分、純粋な持続力勝負になったときに、よりパフォーマンスを落とすのはこちら。

ディープボンド

ドットが左下に集中しており、典型的な持続力型といえる。今回のメンバーの中では、上りがかかる展開になればなるほど強みを発揮するタイプ。また、ピンクに近い位置にドットが多く、高いラストスパート適性が見込める。

ただし、直近1年以上、勝利から遠ざかっており、好走判定(0.3差以内)できるレースもなかった。1番新しいドットで2022年の阪神大賞典(34.6/59.0)であることから、情報の鮮度が低いという意味で、ラストスパート適性はAに留めた。

適性は向くので、実力以上に好走できる可能性はある。

ドゥラエレーデ

ホープフルS(35.0/1:00.0)と東スポ2歳S(35.0/59.1)しかまともなデータがない。上りの脚は持っていないめ持続力型とした。舞台そのものはどちらかといえば合う。未知の魅力と軽斤量でどこまで行けるか。

アスクビクターモア

34.0近い上りで勝ったことはあるが、すべて下級条件のもので参考外。

セントライト記念(35.0/59.2)、日本ダービー(35.2/59.4)、弥生賞(35.3/59.0)と近い位置にドットが集中していることから、本質はミドルペースで持続力を活かすタイプ。なお、菊花賞(36.9/1:01.0)のような、かなり上りのかかる展開になっても踏ん張って勝利したことから、ミドルペースよりも幅広い展開に対応できると評価し、万能とした。

一見するとジャスティンパレスと似ているが、それよりも持続力を上げ、その分だけ瞬発力を下げたのがアスクビクターモアということができる。ラストスパート適性は極めて高く、ジェラルディーナと同じSとした。上りのかかる展開になったときに強いのはアスクビクターモアの方なので、今回のメンバーの中では適性が最高。

近走の不振で人気が落ちているので、ここは強気で狙いたい。

ダノンザキッド

右上にドットが集中しているが、これはスローペースの瞬発力勝負向きという意味ではなく、マイルが主戦場なので中距離戦よりも上り3Fが落ちないということを示している。

ミドリが高い位置にあることから絶対スピードは持っているが、ミドリとグレーの開きが小さいことから相対スピードは平凡だと分析できる。

参考外のレースは多いが、直近の大阪杯3着(35.0/58.5)がピンクとかぶっており、一定のラストスパート適性は見込めるためAとした。

個人的にはダノンザキッドはマイラーではなく、ハイラップが得意な中距離馬という評価であるため、今回も狙いたい1頭。ただ血統的が気持ち軽く、大阪杯からの200m延長は良くないと思う。

スルーセブンシーズ

下級条件からのデータがほとんどだが、ドットの大半がピンクに近い位置で散らばっていることから、高いラストスパート適性が見込める。ただし、相手大幅強化なのでランクはSではなくAとした。

さまざまな展開で好走しており、力関係を見極めて今回も戦えると判断できるなら、穴で面白い存在。

ヴェラアズール

東京芝2400でシャフリヤールに勝てるのは、今回のメンバーだとイクイノックスとヴェラアズールだけ。そう考えれば地力は2番手といえるが、抽出した5レースの平均距離は2440mで、ドットは右上に固まっていることから、特性としてはクラシックディスタンス特化の純粋な瞬発力型。切れ味とスタミナを兼ね備えた高い能力を有している。

その反面、持続力が問われる宝塚記念においては、ラストスパート適性は低い。雪の影響で長時間輸送となった有馬記念、海外遠征かつダートのドバイWCは度外視としても、ジャパンカップ馬だからと飛びつくのは危険かも。好きな馬だけに馬券に入れるか悩むが・・・。

ボッケリーニ

特定の区画にドットが集中しており、好走レンジが狭い馬。ただし、そのゾーンが、ちょうど宝塚記念のラストスパート適性の高いところに合致するためAとした。

直近の鳴尾記念(35.3/59.5)がピンク上にあることから、衰えも感じさせない。年齢で嫌われているのであれば、なおさら狙う価値がある。スローでもハイでもなく、ラスト5Fが59.0前後の展開になれば、一世一代の大駆けある。

おすすめ馬

◎アスクビクターモア

ここまで新指標をもとに分析を進めてきました。その中でもっとも高い適性を見せたのはアスクビクターモアでした!

今年の宝塚記念は、持続力勝負のスペシャリスト・アスクビクターモアが復活し、わずかにイクイノックスを抑え込むと予想します。

○は絶対能力を評価してイクイノックス

▲は適性Sのジェラルディーナ

△は前日オッズのままならボッケリーニから行きたいです

おわりに

こんな感じで2023年上半期ラストの予想でしたが、新しい試みをしてみました。

3Fと5Fの散布図が予想に役立つかどうかは、今回初めてやったことなのでわかりません。ただ、グラフにすることで初めて気が付くことがあり、個人的にはおもしろいアプローチになりました。

結果が良好であれば、もっとブラッシュアップさせ、秋には本格的に導入したいです。ただ、グラフを作成する時間がかなりかかるので、そのあたり工夫してラクしたいところです。

このあと、予想についてはしばらく夏休みに入ります。次回の予定は札幌記念です。その間、一口馬主として1歳馬の分析をしようと思っています。何かまとめられたら記事にします!

U•ᴥ•U cya !♥

このノートを楽しんでいただけましたら、ぜひ「スキ」を押していってください。次回のモチベーションになります。

メジロマックイーン対トウカイテイオーの天皇賞・春が、競馬に関する最初の記憶。母がテレビ観戦しているところを、興味なく横目で見ていた。レース後、母は嘆いていたから、トウカイテイオーを応援して馬券を外したらしい。

数年後、ウイニングポストやダビスタに触れ、本格的に競馬に目覚める。ナリタブライアンからディープインパクトまでの時期に熱中。一番好きな馬はヒシミラクル。2022年には牧場まで出向き、十数年越しに初めての対面を果たした。

ディープインパクトの引退と時期を同じくしてプライベートが忙しくなり、しばらく競馬から離れる。それでもオルフェーヴルの凱旋門賞チャレンジは、リアルタイムでテレビ観戦した。

ウマ娘ブームをきっかけに本格的に競馬に帰還。以後、予想記事を書いたり、血統を調べたり、牧場見学に行ったり、一口馬主になろうとしたりと、競馬が趣味の中心となりつつある。

犬と馬が好き。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?