旭化成研修:「よき祖先」を通じて学ぶ長期思考プログラム

2021年10月に旭化成株式会社の次世代経営リーダー育成制度における約半年間の選抜研修内で『「よき祖先」を通じて学ぶ長期思考プログラム』(1日のオンライン研修)を実施いたしました。選抜研修全体のプログラムは、次世代の経営リーダーに求められる事業構想力やリーダーシップ力などを養うことを主な目的としています。その中で今回の1日のプログラムでは、現代仏教僧である松本紹圭が講師を務め、「ディープタイムという悠久の時間体験」を通して創造力にアクセスできるよう研修をプログラムしました。

プログラムは午前と午後の二部に分けて行いました。

■プログラム構成(午前10時~17時)

【第一部】「よき祖先」を通じて学ぶ長期思考

【第二部】100年後の旭化成を考え、未来からバックキャスティングをする

本記事では、「【第一部】「よき祖先」を通じて学ぶ長期思考」で松本紹圭が話したことと、そして、研修後の受講者のアンケートの分析結果について書いています。

講義内容:【第一部】「よき祖先」を通じて学ぶ長期思考

(松本紹圭の話)

2022年に旭化成は創業100年になるということで、おめでとうございます。企業で100年ということですごいですね。旭化成は100年の間に多角化をされ、マテリアル領域からヘルスケア領域まで幅広くカバーしています。そういう意味では、旭化成にまったくお世話になっていないという人のほうが珍しいです。世界の人々がなんらかの旭化成の恩恵をうけています。このような恩恵を仏教では「ご縁」といいます。こうやってみなさんと今日この場があるのもご縁です。最近はマルチステークホルダー資本主義といったりしますが、わたしもステークホルダーの一人です。「御社」といわず「旭化成」と呼ばせていただきます。

みなさんは、100年間、積み上げられた大きな器の上にいます。人類に影響を与えることができる事業ができる立場にみなさんはいるのです。まさにこれからの旭化成の事業を開くことに期待されています。大局観、大きな目線でみることが大事になってきます。

わたし(松本紹圭)が最近翻訳した『グッド・アンセスター』の19ページに「時をめぐる綱引き」の図があります。日々の生活の中で、わたしたちは「短期思考」にひっぱられています。時間の奪い合いもあると思います。またわたしたちは、ネットワーク化された不確実性の高い時代の中にいます。そして、「永遠の進歩」。この終わりの無い進歩は、会社でいえば、「事業は常に上向きであるべき」という世界です。より速く、間違いなく、イノベーションを起こせ、という命題が投げかけられます。それに対してどうしたものかと悩む会社員がいます。100%結果がでるイノベーションは存在しません。いまの思考の延長にイノベーションはありません。映画のマトリックスのように、既存のシステムの中にロックオンされ、プラグインされている中で、イノベーションを起こすことは難しいです。既存のシステムも大事ではあるけれど、違う思考で見つめ直す必要性が、いまほど求められているものはないと思います。

わたしは宗教の世界からきていますが、宗教も内に閉じています。そうすると、宗教そのものが、硬直化、停滞してしまいます。いまこそ、「越境するリーダーシップ」が必要だと感じています。

今回、旭化成のステークホルダーの一人として旭化成について調べてきました。リチウムイオンの開発者である吉野名誉フェローのインタビュー記事を読みました。なぜそんな世界的な発明ができたのか。記事には、以下のようなことが語られていました。

もし自分が電池メーカーにいたら発明できていなかった。旭化成にいたからこそいろんな素材を使って開発することができた。今の大規模市場を予想できていたわけではないが、予兆はあった。最初は早く成果を出せという会社からのプレッシャーもあった。(略)ノベーションとは、世の中にあるものの組み合わせである。

『グッドアンセスター』にも書いてありましたが、長期で、腰をすえて、諦めずに取り組まなければいけない仕事をやっていく必要があります。しかしながら、ショートターミズムの時代においては、ロングタームイノベーションを起こすような人材がなかななかいません。目先、小手先ではできないのがイノベーションです。会社としての積み上げがあった上ではじめて起こすことができる、そして他にはできないイノベーションがあります。

ロングタームを考えることは難しいです。どうやってそれを養うのでしょうか。訓練が必要です。まずは、「これから生まれる世代」に注目してみてはどうでしょう。過去5万年と、これから5万年を比較すると、今生きているのは77億人、過去に生きていたのは1000億人であるのに対し、これから生まれる人は7兆人。未来に何を遺していけるのか。わたしたちは、過去から未来へバトンを渡すところに立っています。

あまりにも過去すぎても、またあまりにも未来も多すぎてもイメージしにくいと思います。なので、まずは身近なところからつながっていってはどうでしょう。

身近なところでいえば、日本仏教では「先祖」を重視してきました。どんな人も、両親がいます。その親の世代の親もいます。血のつながりがあります。その系譜の中で一人でも欠けると、今のわたしは存在しません。

みなさんは、両親、祖父母、曽祖父母と、どこまで遡って名前がわかりますか?

わたしたちは、先祖の名前もわからなかったりするけれど、こうやって今を生きています。血のつながりをたどることもロングタームを考える一つの方法です。これは、日本仏教が昔から担当してきたことです。

わたしたちが受け継いだものは、血筋だけではありません。本当にいろんなものを受け継いでいます。例えば、科学。先人の科学者たちがいてこそ、いまの発展があります。無数の人たちの積み上げがあります。そのおかげで、今日の便利な生活があります。

数学の独立研究者・森田真生さんの著書『僕たちはどう生きるか』にこんなことが書かれていました。

「先祖の昔の恩に、子孫に同じだけ、もしくはそれ以上のことをしてあげることによって、お返しをする」。これが「恩」の概念である。これをフレチェットは「世代間相互性の日本的概念(the Japanese notion of intergenerational reciprocity)」と呼ぶ。 肝心なことは、未来世代からの制裁を恐れて、恩返しが始まるのではないことである。自分が受け取った以上のものを返したいという、自発的な思いから恩返しは始まる。未来世代の生存条件を不当に剥奪していることへの罪の意識より、現在自分が受け取っている恵みに対する感謝の思いの方が人を強く突き動かすことがある。 未来からこんなに奪っていると、自分や、子どもたちに教えるより前に、いまこんなにも与えられていると知るために知恵と技術を生かしていくことはできないだろうか。(p163)

わたしたち自身がよき祖先であるためにはどうしたらよいのでしょう。自身の短い人生をただ生きればいいのではなく、どう生きるのかを考えてみましょう。100年後、今日この研修に参加しているみなさんは誰もここにはいません。100年後に生きている人たちにとって、今のわたしたちは、どんな風に覚えられているでしょうか。「素晴らしい世界を遺してくれた」と覚えられているのか、あるいは「なんという世界を遺してくれたのか」と避難されるのか。これは一つの発想法です。いかにして、未来に罰せられないかという発想では元気がでてきません。なので、まずは、「わたしたちがどんな恵みを祖先から受け取ってきているのか」、そこから考えてみてください。

(このあと、受講者と祖先から受け取った恵みについて語り合い、午後は「100年後の旭化成を考え、未来からバックキャスティングをする」について考察する研修が行われました)

研修後アンケートの分析結果

研修後に受講者にアンケートを行い、この研修がどう受け止められたかを分析してみました。

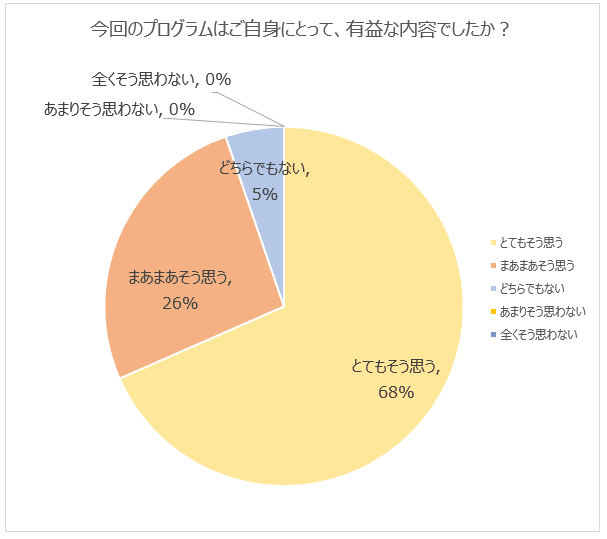

「今回のプログラムはご自身にとって、有益な内容でしたか?」について、「とてもそう思う」と「まあまあそう思う」を足して、94%でした。

次に「今回のプログラムはご自身にとって、有益な内容でしたか?」で選択した回答の理由をテキスト回答してもらいました。その回答をテキスト解析にかけてみると、ワードクラウドでは「めぐらせる」「長期」という言葉が特徴語としてあらわれていました。出現頻度では、「意識」「普段」「長期」「視点」といった単語が多く使われていました。このことから、「普段意識しない長期思考の視点や考えを巡らせることができた」と回答した人が多かったようです。

今回のプログラムを通じて、創造性へのアクセスが行われたのではないかと考えられます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?