【道は正しい】セリエA20-21 第18節 インテル−ユヴェントス レビュー

この1試合で何かが決するわけではない。何かが確立したわけでもない。

しかしながら、インテルにしかない勝利を欲する理由が存在し、結果がより一層求められるユヴェントス戦においてチームは証明してみせた。

”己が正しさ”を。

こんにちは!TORAです🐯

今回は伝統の一戦、インテル-ユヴェントスのマッチレビューです。

本節はプレビューも書いております。

気合入れ過ぎて普段のレビュー以上の文量になってしまいましたが、本レビューはプレビューありきの内容ですので是非。

●はじめに

戦術どうこうもありますが、本節のインテルはとにかく良かったですね(語彙力)。

個のパフォーマンス、コンビネーション、プレー強度、集中力…などなど。

1つ1つ挙げていったらキリがない程。チームのアウトプットとしては100点と断じても過言ではないと思っています。

こうなると割と戦術を超越した感もあって、あまりごちゃごちゃ語るのは野暮なのかなとも考えました。

とはいえ、戦術が強く作用した盤面もありますのでそこをピックしていきたいんですけど、すべての項目に対して「とにかく良かった」という抽象的だけど、たしかにピッチに存在し知覚できたモノを念頭に置いて頂けると幸いです。

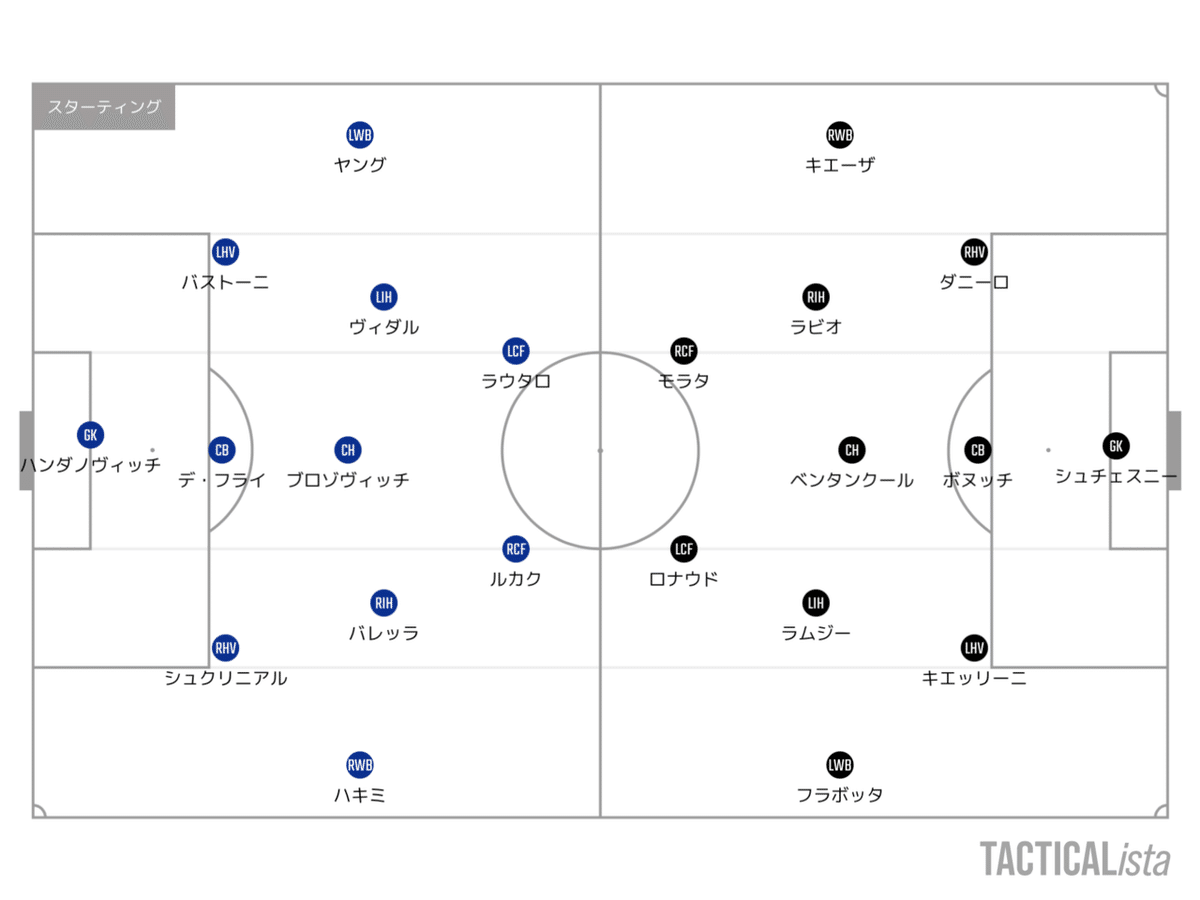

●選手起用

・インテル選手交代

72分ヤング▶︎ダルミアン

77分ヴィダル▶︎ガリアルディーニ(負傷交代?)

86分ラウタロ▶︎サンチェス

・ユヴェントス選手交代

58分ラムジー▶︎クルセフスキ

58分ラビオ▶︎マッケニー

58分フラボッタ▶︎ベルナルデスキ(負傷交代)

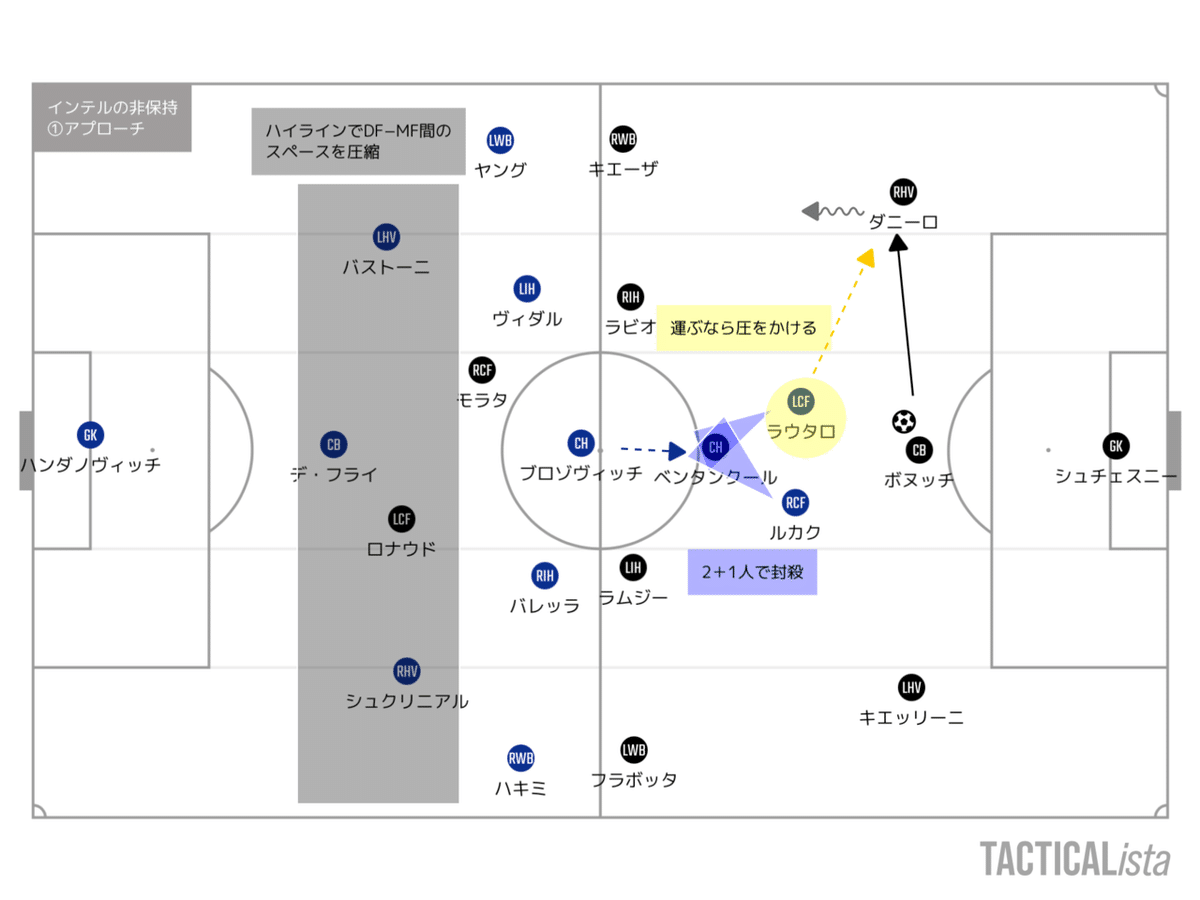

●前半−ハマりにハマったアプローチ(プレビュー大ハズレ!)

さて、プレビューはご覧頂きましたでしょうか?僕はインテルの見どころを「前からプレスで勇気を示せるか?」と銘打ったのですが、いやぁ、まんまとハズレました!!!

あんな長々と書いといてかすりもせず。穴があったら入りたい気分です笑

とは言え、守備がポイントになったのは間違いなかったですね。

”前からプレス”というよりも”前線のアプローチ”という表現が的確でしょうか。

その狙いは「ベンタンクールを封殺する」です。

✔︎ラウタロ+ルカクの2人でベンタンクールのパスコースを切る。

✔︎対面のブロゾヴィッチも当然マーク。

✔︎2+1でベンタンクールを封殺。

✔︎左右HV(CB)がボールを持てばボールサイドのFWが圧をかける。特にラウタロは顕著。

ユヴェントスの最終ライン、特にボヌッチとキエッリーニにはボールを持つのを許容する代わりにビルドアップユニットの先鋒を務めるベンタンクールを徹底的に遮断。

これがまぁーハマりましたね!!!

割と特別なことはしてないんですが、ラウカクはテレビ越しでも伝わるような高い集中力でタスクを遂行。中盤はマークを簡単に剥がされることはなく、守備陣はラインコントロールが絶妙でソリッドなブロックを維持してくれました。

結果、インテルはラウカクの2枚でユヴェントスのビルドアップユニット4枚を機能不全に。

おかげで中盤以下は数的優位での安定した迎撃が可能になりました。

地味に効いていたのがラウタロとルカクのタスクディテール。

上述のように両HVへの圧はラウタロとルカクで判断や圧の強弱が異なるように見えました。

ボールを持つのは許容するとは言っても、当然その全てを許すわけではありません。ラウタロはある程度ボールが渡らないような位置取りもしていましたが、ルカクはベンタンクールが最優先。

インテルとしては

ⅰ)ボヌッチは予防的プレーの要なのでそうそうボールは運べない。ロングフィードは数的優位のブロックで弾き返す。ゆえ、放っておく。

ⅱ)運べるダニーロにはプレス強度のあるラウタロが対応。その分、ルカクはベンタンクールに注力。

ⅲ)3人の中ではキエッリーニにボールを持たせるべき。

という算段だったんだと思います。

選手配置的に”必然そうなった感”もありますが、まず間違いなくそれだけじゃないでしょう。チームの企図だったはず。

”前線のアプローチ”のコストパフォーマンスの良さが

余裕を持って守れる温床に。これに再現性と継続性があったことが本節最大のポイントと見ています。

●前半−ユニット瓦解のユヴェントス

ユヴェントスのビルドアップユニット破壊が、アタッキングユニットの瓦解にも直結した点がインテルにとって追い風でした。

具体的にはロナウドにフラストレーションを溜めさせた。この要因が大きかったかな、と。

ビルドアップ不全に痺れを切らしたのか、ロナウドは前半25分過ぎあたりからボールを貰いに降りてくるシーンが増えました。32分のファーストシュート、降りてきて無理のある中長距離砲を放ったのが良い例ですね。

ユヴェントスの2ユニットを繋ぐ役割はIHの他にロナウドの相方も担っていると認識しています。今回で言えばモラタ。主に後方からの縦パスに対し楔になるお仕事でリンクさせます。

ディバラやクルセフスキの場合は降りてきて中盤で数的優位を生み出したり、IHと入れ替わって守備の基準点を乱す。

ですが、ロナウドが降りてきてしまっては楔役のモラタが孤立してしまい、攻撃に厚みが生まれません。

例えば42分のシーン。

この試合、プレゼンスを発揮できていなかったキエッリーニが良い縦パスを出しモラタがフリックするも、ロナウドは降りて中盤化しており、フラボッタは幅を取っているのであっけなくハキミにカットされました。

ロナウドはフィニッシャーであるべきインテルのアプローチによってロナウドは自身最大のタスクを見失い、それによってアタッキングユニットが崩れてしまったこともまた、インテル優位の決して小さくないファクトに思えます。

●前半−誤算だった前からプレス

インテルの守備にフィーチャーしてきましたが、一方ユヴェントスはどうだったのでしょうか。確認していきましょう。

プレビューでユヴェントスはインテル同様、アタッキングサードでのプレス割合が多い=前線から積極的に圧を掛ける傾向にあることを取り上げましたが当然本節も、でした。

・ユヴェントスのアタッキングサードでのプレスを本節と平均で比較。

本節52回:平均33.4回

(1試合52回って相当多いです)

FBref.comを参照。

行くところと行かないところのコントラストがハッキリしていましたが、トリガーの設定が甘いのか、原則が統一されていないのか。プレスの連動性が感じられず。

圧はかけれど単発で終わり、プレスをいなされ前進を許してしまうシーンは少なくありませんでした。

しかし、それ以上に問題だと思ったのはそもそもの設計に誤算があったと想定できる点。

ユヴェントスの非保持のざっくりな約束事は以下の通りかと思います。

✔︎ロナウドはパスコース切りや誘導がメイン。

✔︎モラタはブロゾヴィッチのマークを担当。

✔︎その分、ベンタンクールはややセーフティーな位置取りで柔軟なフォロー体制。

✔︎ラビオとラムジーは対面のIHをマークしつつ、バックパスなどのトリガー次第でHVに圧をかける。

✔︎インテルWBにはキエーザとフラボッタが明確にマーク。

高い位置で圧はかけつつも、やはり最終ラインにボールを持たせることは怖がっていない。

その分、モラタにブロゾヴィッチを担当させ、ベンタンクールをセーフティーな位置取りにすることで局地的な数的優位を生み出そうとする目論見だと推察します。

設計自体は”対インテル”を考えれば頷けますが、残念。絵に描いた餅になりました。

ⅰ)モラタがブロゾヴィッチのプレーを制限できなかった(モラタ云々もありますがベンタンクールが引きすぎてあまりにもフォローができなかった印象)。

ⅱ)フラボッタvsハキミのマッチアップで明確な不利優位が生まれてしまった。

ⅰに加え、上述のようにユヴェントスのIHは対面IHとHVのケアがメインだったのでWBには割とパスを出しやすい環境でした。

つまり、ボールを引き取ってクイッと身体の向きを変えてサイドに配給するブロゾヴィッチの”彼たらしめるプレー”を継続して体現できるシチュエーションに。

それ故にⅱが残酷なまでに顕在化してしまった感。こうなってはインテルの縦方向の進撃は止めれらませんね。

プレビューで表現した「ピッチを広く使い、切って落とす」。本節のインテルにはさらにピッタリな表現と自負します。

特にインテルの武器である右サイドは躍動しました。先制点が右から生まれたのも必然。

もう少し選手に目を向けます。ハキミは既に触れましたし、右IHバレッラのハイパフォーマンスは僕が語るまでもありません。

「MOMで間違いない!」

端的ですがこの最高の評価で終わりにします笑

代わりに取り上げたいのはシュクリニアル。タイミングの良い攻撃参加で厚みを出していましたね。

フラボッタの不利は当然ユヴェントスも気づいていて、特にラムジーは注意深くサポートしていましたが、そこにバレッラだけじゃなくシュクリニアルも加わって数的優位も見出そうとするもんだから、さぞ厄介でしたでしょう。

いや、本当にシュクリニアルはコンテ監督の3バックシステムに馴染みましたよね。本節、再認識しました。

もちろん、この状況をユヴェントスが黙って見ていたわけではありません。

徐々にベンタンクールがブロゾヴィッチを捕まえるシーンが散見。ですが、こうなるとインテルは伝家の宝刀を抜くだけです。

40分のシーンをご紹介させてください。

✔︎ブロゾヴィッチに対してベンタンクールが前に出て捕まえる。

✔︎圧がかかっていないデ・フライは狙いすましたフィードをルカクへ届ける。

✔︎ルカクはキエッリーニのマッチアップにあっさり勝利し、ボールを収める。

ルカクの楔ゲーです。笑

IHが中盤の選手を釣っていないので”中盤空洞化”ではありませんが、CHが出て行ったことで生まれた中央のスペースを狙っているので”プチ空洞化”とでも言えるでしょうか。

どシンプルなんですけど、やっぱりこれがインテル最大のトリガー。勝ちの目があるならば使わない訳がない。当然ですね。

●後半-出鼻挫かれチームの意図が曖昧に。

後半は正直出オチ感があります。

ユヴェントスは立ち上がり、前からプレスの強度をグンと上げてきました。1点ビハインドに、流れの悪さに、早い時間から1つ勝負を仕掛けてきた印象。

しかし、インテルは狡猾でした。

52分に生まれた2得点目はユヴェントスの前からプレスに対し、ラウタロが中盤に降りて、ルカクが左へスライド。生まれたスペースにバレッラが走り込むとバストーニの超絶フィードがピッチを切り裂いて届いた方。

見事なポジショナルプレーによって創造したビッグチャンス、今シーズンを牽引する背番号23は調子の良さを具現化するかのように決め切りました。

先ほどの”プチ空洞化”といい、本節のインテルは後出しの引き出しも素晴らしいですね。これは強者のサッカー。

明確な意図を示したユヴェントスでしたが、それをむしろインテルに利用されるとトーンダウン。各々の意識にギャップが生まれ、チームの統一性が欠け、前半のようなちぐはぐさが再度、顔を覗かせました。

終盤は攻め込むしかないので半ば強制的にまとまりインテルを押し込みましたが、 どこか中途半端な感じは否めず。

結局、86分のキエーザのシュートにヒヤリとしたくらい。これでは本節のインテルクオリティを崩すことは叶いません。

2-0。

ありふれたスコアですが、インテルはもう1.2点取ってもおかしくはなく、逆にユヴェントスは0点で然るべき内容だったことは客観的に見ても明らかです。

・本節の得点期待値

統計的なデータでもスコアが妥当であったことを示しています。が、インテルは期待値が高い=決定機逸失もあるので(前半のラウタロのやつ)やはりもう1点は欲しかったかも。ユヴェントスは後半の押し込みまで期待値はなんと0.2にも満たない値に。

understat.comより引用。尚、FBref.comの期待値もニアリーイコールでした。

勝利した側は好き勝手を発し、敗北した側は黙って聞き入れるしかない。ダービーの礼法です。

久々にマウントを取らせて頂きましょう!

今回は文字通り!インテルの完勝です!!!

●雑感-ちょっとだけ現実的なおはなしをします

前項の通り、本節は誰がどう見ても完勝でしょう。

重複になりますが僕はその最大要因を”前線のアプローチによるユヴェントスのビルドアップ破壊”としましたが、正直なところ「運ぶドリブルに長けたデ・リフトがいたらどうなっていたかな…」という思いは試合中から胸にありました。

キエッリーニをどうこう言うつもりはありませんが、今回に限って言えば、割と彼に助けれた感があります。何回か持ち運んで縦パスを試みてましたが効果的とは言えませんでしたしね(上述で紹介した40分のシーンはパス自体は良かったけど、結果何も生まれず終わってしまったので)。

加えてマッケニー。いつも思ってますけどマジで良い選手ですね。彼が本調子でファーストチョイスだったらと思うとこれまた胸に湧くものがあります。

当然ディバラやクアドラードも。

欠場云々もチームの実力なので「ベストメンバーじゃないから負けた!」、「勝てた!」は個人的にお門違いな意見だと思っているのですが、それでも”もしも”を想像してしまうあたり、シーズン後半戦もしっかりと意識してアップデートをしていかなければ、と強く感じました。

本節も完勝ではありましたがインテルのピーキーな感じ、”らしさ”が全開だったし、あらゆる局面に対応できるようなフレキシブルさはやっぱり欲しい。

願わくば、その時にはスクデットを争っていて、シーズンダブルを達成することで色々な意味でケリをつけたいですね!

●雑感-道は正しかった

本節プレビューの副題を「己が正しさを証明できるか」としたわけですが・・・

プレビューより抜粋。

試合後のインタビューでコンテ監督がプレビューを見ていたかのような発言をしておりました笑

#Conte: "Stasera abbiamo fatto veramente una buona partita, l'abbiamo preparata bene. I ragazzi sono stati molto bravi, sono molto contento. Queste partite ti danno autostima, la strada è giusta" #InterJuve

— Go Inter (@it_inter) January 17, 2021

コンテ監督「今夜は本当に良い試合だった。良い準備ができた。全員が非常に良かった。私は幸せだ。このような試合は自尊心を与えてくれる。道は正しい。」

もはやボトムハーフにも全くもって油断ならない群雄割拠のセリエA。

もしかしたら今回の勝利は一過性なのかもしれませんが、それでも認めるべきでしょう。

選んだ道は正しかった、と。たった1戦の出来事ですが、されど”この1戦”です。

2016年以来となる、イタリアダービーを青と黒で染め上げた功績はそれほどまでに大きい。

ありがとうコンテ監督!

ありがとう選手のみんな!!

ありがとうインテル!!!

地に足をつけて次節も勝利を!

FORZA INTER!!⚫️🔵

最後までご覧頂きましてありがとうございました🐯

●1/19追記 簡単なスタッツまとめ

簡単なスタッツをまとまてみました。それに伴い少しだけデータ考察をしてみます。

データの読み取りではなく、ぼく自身の解釈を含みますのでお気をつけください。

まずはチャンスクリエイトとボールタッチ系のスタッツです。

本節、最も得点期待値が高いのは実はノーゴールのラウタロでした。これは前半の決定機逸失が最大由来となるでしょう。見た印象だけでなく、データ的にも決めて欲しかったシーンだということですね。

ユヴェントスの左サイドを蹂躙した事実はバレッラとハキミのスタッツによく現れています。ただただ前方に運んでいる、ドリブル突破しているだけでなく、シュートにも繋がっている点を大きく評価したいですね。

特にバレッラはゴール期待値とアシスト期待値を合わせるとチームトップで、最もチャンスの質と量に絡んだことを示唆しています。そして1G1Aの結果も残すもんだから本当に賞賛もの!!

尚、ハキミはドリブル突破を5回トライして5回成功させていますが、これは割ととんでもない値(バレッラの5回トライ、4回成功も凄い)。

ちょっと前にセリエAのドリブラーたちの傾向を散布図にまとめてツイートしたので参考まで。

簡単に言えば1試合で5回突破するということは、セリエAでは項目トップスタッツということです。それを他ならぬユヴェントス相手にやってのけたハキミは本当に凄い!

一方、それを継続しているボガやイリチッチの凄さもまた、際立ちますね。

続いてはパス関連のスタッツ。

バレッラが圧巻です。

ボール前進パスの回数がチーム随一でありながら、その距離はその回数の割に控えめ。

これがどういうことなのか?

例えば、バストーニはたった2回の前進パスでバレッラ以上の距離を稼ぎました。2得点時のバストーニの超絶フィードがスタッツにも現れてる=スタッツ的にもナイスパス!であることと捉えられる一方、バレッラは細かい縦パスが多い=アタッキングサードや圧の強いエリアで細かくスイッチを入れていることの現れだと推察できます。

にも関わらず高いパス成功率を誇っているので精度もある程度、担保できていると読み取っていいでしょう。試合の印象ともリンクしますね。

最後は守備に関わるスタッツです。

ここではプレスを取り上げます。

皆さんご存知の通り、プレス単体でボールを奪うことは非常にハードルが高い。ボール奪取できたら御の字、プレー制限や誘導が主、ですよね。

さらにポジションやシチュエーションによっても当然難度は変わります。なので扱いが難しく、成功率そのものにさほど意味はないように考えますが、それでもほぼ毎日スタッツを確認している身として、実際に試合を見た身として、本節のバレッラの成功率は驚異的に思えます。もうこれは完全に個人の主観ですけれども。

ちなみにプレス以外にも目を向けるとブロゾヴィッチが圧巻ですね!被ドリブル突破の不得手は相変わらずですが※笑

※詳細は下記記事をご覧頂けると幸いです。

ということで、

各所で絶賛されているバレッラは

やはりスタッツでも目を惹きますね!ということをお伝えしたく追記させて頂きました。

改めて最後までご覧頂きましてありがとうございました🐯

もしサポートを頂戴した場合はサッカーのインプットに使用し、アウトプットでお返しできるよう尽力いたします。