数霊盤の成り立ち

27歳の時、「破壊数入門」田上晃彩著 という本に出会い、その中に縦亀甲と横亀甲と言う概念に出会いました。数理盤の構造は二つの亀甲の合体図とのことでした。

そもそも、数理盤は正六面体の条件なんですね。

どうして六面体二つで縦亀甲と横亀甲が合わさった数理盤になるのかそれが分からず、竹ひごで六面体の模型を作ったり、アクリルの正六面体を二つ組み合わせてああでも無いこうでも無いとやってましたがさっぱり分かりませんでした。

正六面体をぐるぐる回しながら、どうして?どうして?と長年不明でした。

さらに、横亀甲は正八面体ということが分かり、余計に???でした。

長年考えた結果

まず、この数理盤が人間の運命を読めるということは、この数理盤が三次元以上の表現であるということですね。何故正六面体を亀甲型(六角形)にするかと言いますと、この角度が四次元方向からみた図形だったからです。

それを手前からと向こう側から見た図が縦亀甲と横亀甲ということです。

向こう側(反対側)から見るということは、くるりと正六面体を反対側に回しても縦が横になるというわけではなくて正六面体自身が反転して裏返る格好になるので、縦のものが横になる形になります。

めで見る高次元の世界THOMAS F. BANCHOFF 著永田雅宜・橋爪道彦訳

この本の中に球面をひっくり返すと緯度と経度がひっくり返えると書いてあるわけです。

ちょうど野球のボールが分かりやすいと思いますが手前からみると縦ですが、裏から見ると横になる形ですね。

数霊の場合縦亀甲、横亀甲で表現し、手前から見た図形を縦亀甲、向こうから見た図形を横亀甲としています。

繰り返しますと、こちら側と向こう側はメビウス状に捻れて反転して(つまりひっくり返って)いるので縦と横になります。さらに、正六面体が反転すると正八面体になるので横亀甲は正八面体。

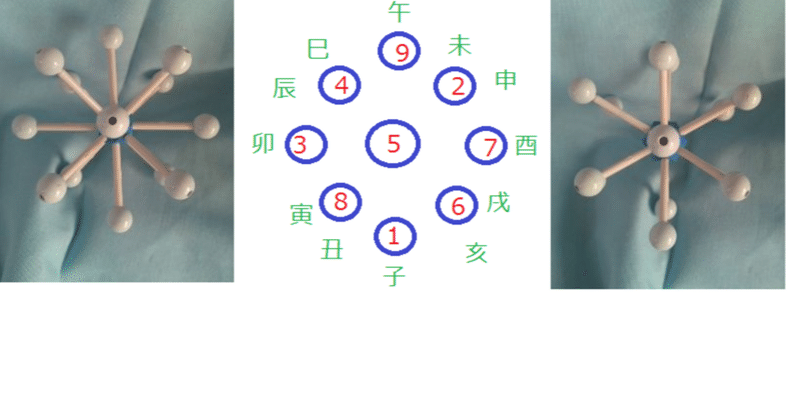

これを同時に見た図形が八方位盤になります。

最初から二つ目の図を見て下さい。

ではどうしたら、手前から見た図と裏側から見た図を同時に見られるのでしょうか?

それは、正六面体と正六面体が反転した図形である正八面体を両方含んだ図形になります。(裏側から見た横亀甲は正八面体になります。)

それは中心核にベクトル平行体と呼ばれる十四面体を置いた十四面体球になります。

この中心核の十四面体に同じ長さの軸をつけて先に球体をつけた模型を考えれば良いです。

これが六面体と八面体の両方を含んだ図形です。

この図形を正六面体の一つの頂角、隣の頂角、六面体の面が見える位置の順番に回転させると六角形、六角形、八方位盤の形で姿を現します。

上から二つ目の正六面体の数理の図において、(4)図の中心が四重の輪になっていますが、この意味を考えてみますと、縦における亀甲はこちらの頂角と裏側の頂角が一点になっていますから、中心を囲んで二重の輪になります。横亀甲の図においても、こちら側の頂角と裏側の頂角が一点になって、二つの頂角が重合しています。これを二重の輪で表現しています。これを縦横かみ合わせると中心を囲んで四重の輪になるというわけです。中心を入れて5になります。この構造において数理盤の中心に5がくるわけです。

そして、JGBDの所は二つの亀甲の頂角が融合していることを示しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?