NIIGATA7⃣ 研修セミナー:実施運営のポイント

自治体幹部の方や関係者から以前と較べてプロジェクト型の業務が多くなり成果をあげていると聞きます。職員が担当するルーティンワーク業務から離れてプロジェクトに関わり、終了後その職員の意識が変わったとよく聞きます。新潟市事務局の方々と打合せを行っている際にも同様のコメントがありました。イベント&コンベンションは、まさにプロジェクト型であり、そういった経験を活かした研修セミナーを開催したいという打診があり、本日に至った次第です。

確かに、私が関わってきた業務はほとんどがプロジェクト型で、目的が明確で期限があり達成すれば組織は解散というケースが多いです。限られたコアメンバーで計画、多くの方を巻き込んで実施していくため、総合的な判断、全体最適とは何かを考える機会が確かに多いのも事実です。業務分担し自分の担務だけ考えていれば良いという訳にはいかず、プロジェクトメンバーと一緒に取り組むことが求められます。

『プロジェクトマネジメント』とは、プロジェクトを成功へ導くために綿密な計画を立て、人的資源の活用・組織化を図り、品質・コスト、スケジュールを管理し、期限内に成果を挙げるべくコントロールすることをいいます。プロジェクト・メンバーが共有するモデリングが重要と言われています。計画し構想した未だ見ぬ完成形、成果のイメージをすり合わせて共通認識を醸成していかなければなりません。

と申し上げてはいるものの私自身、1つのプロジェクトが終了した時点で

クライアントから良く言われます。「終わってみて、あなたが言っていた意味やイメージがやっと理解できました」誉め言葉で言ってくれているんでしょうが、私は自分の説明不足、努力不足を痛感し、落ち込み反省します。共有出来ていると思っていたが、そうではなかったのか?と。そう思うと新たな案件ではより一層時間をかけてじっくりと取り組むよう心がけています。

今回の研修セミナーは、プロジェクトマネジメントとは何ぞやと講釈を繰り返すより、より現実的で皆さんが機会があれば活用できるものしたいと考えました。通常は実施計画を策定し、皆で運営マニュアルを作成、共有して実施運営に当たります。そこで、本研修セミナーでは、国際コンベンションの組織化や財務、業務内容をご説明した上で、実施運営マニュアルの事例・サンプルによりプロジェクト管理(運営実施)についてご理解を深めていただければと考えております。

まず最初に、イベント&コンベンションを成功させる条件について、ご紹介します。この項目をご覧いただいてお分かりの通り、実施計画の策定にあたりアイデンティティの確立とかコンセプトの明確化といったベースとなる事項を掲げています。そのための事前調査や事前準備、組織化(責任の明確化、業務分担)、機運の盛り上げとを図ることも大切と思っています。

開催前の準備段階において考えて実施する事項です。本番で頑張ろうと思っても手遅れで、開催前の準備こそ重要と私は考えています。

次のスライドをご覧ください。

それではどんな業務を行い準備するのか?

主催者は、開催にあたりコンセプトや全体プログラム構成を立案しプロジェクト全体のマネジメントを行います。その連絡窓口・拠点として事務局を設置します。何をプロジェクト・マネジメントするか?この図の一番外側の黄色く表示している業務内容になります。

PCOは、主催者より委託されてプロフェッショナルとして経験を生かして効率よく業務代行あるいはアドバイスする存在です。委託内容は、契約によって違ってきます。

国際会議における財源についてご説明します。

大きく4項目に分けて整理しました。

参加登録費とは、会議に参加するため会議参加希望者が支払う費用です。

自己資金とは、主催団体等が日本での開催に向けて準備した積立金とかバンケット等有料パーティの収入や展示会開催における収益等があります。

補助金・助成金とは、関連する公益法人等からの補助金や助成金です。

寄付金とは、企業等からの浄財(寄付金)から得られた資金です。

次に、具体的な事例をもとにご説明します。

ある学術の国際会議の実行予算(収入)です。

参加登録費は、事前登録と当日登録に区分されています。主催者としては、事前登録申込を積極的に参加促進して会議規模を予定規模にしたい、準備期間中の財源確保を行いたいという思いがあります。そのために参加登録費は安くしてインセンティブ料金とするケースが多いです。学生研究者にも同様に特別料金として参加を促します。

また、晩餐会を有料としてバンケットチケットを個別販売した収入も計上します。

関与団体拠出金は、当該団体で永年積立してきた財源を拠出したものです。関連団体がそのまま主催するケースもありますが、団体の組織体制と国際会議の実施体制を分け、責任を明確にすることが多い。国際会議の組織は組織委員会とか実行委員会といった任意組織で運営し、団体の責任者とし組織委員会の責任者を別にします。関連団体が主催しますと、団体の財務会計との区分が不明確になるため、組織委員会で別会計にすることになります。

国費とありますのは、日本学術会議との共同主催を希望しており、日本学術会議が一部経費を負担してくれるため、国庫負担金として計上します。

ランチョンセミナー共催費は、関連企業が昼食時に企業に関連するテーマで会議参加している研究者を講師に招いて実施するセミナーです。従って、企業色が強くなる傾向があり、共催としてある程度、調整できるようにします。昼食時の開催ですから、お弁当屋、ランチボックスといった洋食を用意しているため、参加者も多くなります。ランチョンセミナー共催費は、一定の上納金を企業から得ることになります。実施する運営経費等は、企業負担とするケースが多いです。

展示出展費は、関連企業が出展して展示する出展料です。ブース内で企業の製品や研究開発状況を展示デモンストレーションを行います。

会議によっては、大規模な展示会が実施されるケースもあります。企業による商業展示会と見なされる場合が多いため、学術の国際会議にはそぐわないと判断されがちです。学術会議との共催となりますと尚更です。その場合は、展示会を別会計とし、展示会からの上納金として計上します。

次に、収支決算書のサンプルをご覧ください。

会議終了後の報告書に掲載する決算書の総括表です。

会計決算報告書は、詳細な内訳を記載し証票類も添付します。

国際会議の収支内訳を見ていただいてお分かりの通り、どの会議も財務状況は厳しく潤沢ではありません。

国際会議の収入項目には、必ず寄付金があります。寄付金に頼らざるを得ないというのが実状です。

寄付金には、指定寄付金と一般寄付金があります。指定寄付金とは、国が認定した寄付金で寄付した企業や個人は免税措置を講じることができます。つまり該当する額は、企業においては損金算入できる(経費として計上できる)ので、税金がかかりません。免税措置が講じらるようになっていないと企業は断り易く寄付金が集まらなくなります。

万博など大規模なイベントは、財務省に申請すると審査の上、指定した金額内は免税措置が講じられる指定寄付金となります。その申請を国際会議等も同様に行う訳です。財務省の担当窓口は主税局税制第一課です。まさに税を取り扱う部署です。

公益法人の中で、試験研究法人という団体があります。研究資金を企業から得て取り組みできるよう免税枠がある程度あります。こういった団体が、国際会議の主催ないし共催となり企業からの寄付を受け付けているケースも多くあります。

免税という優遇措置が得られる国際会議には、ある程度制限が設けられています。まず収入面で言いますと、予算の内、自己資金が総額の50%を上回っていることが原則です。前のスライドで、国際会議の財源は①参加登録費②自己資金③補助金・助成金④寄付金と申し上げました。ここで言う自己資金は積立準備金と言った意味合いです。自己資金が総額の50%を上回るという自己資金は、①参加登録費と②自己資金を合算したものです。上記の収入で自己資金に該当しないのが、③補助金・助成金④寄付金です。③補助金・助成金④寄付金が自己資金を上回っていると、他者に頼った国際会議と見なされ、自助努力が足りない、そもそも会議を主催することに無理があるのではないかと判断されることになります。一番の財源でもある参加登録費を増やせば良いではないかとお考えの方もいると思います。しかし、そんなに簡単ではではありません。参加登録費の単価は、過去の会議や他の関連会議における慣例があります。単価を上げようとすると、海外の国際委員から反対の声があがります。増してや、日本への欧米からの渡航費が高くなり参加者個人の負担が大きくなり、参加者が少なくなる可能性があります。

支出に関しても同様です。華美な運営は避けなければなりません。顕著なのが料飲関係です。1人当たりの単価が高いのはダメです。その単価でホテルでパーティをしようとすると、かなり厳しい。単価を下げ人数を増やして総額で発注契約するしか方法はありませんが、ホテル側は嫌がります。

国際会議における予算の算定基準として、参加者一人あたりの経費が10万円と言われています。参加者1,000人とすると1億円が限度額となります。これは寄付受付の窓口である経団連とか、指定寄付金を認定する財務省とかの考えだと聞きますが、定かではありません。会議の内容によって予算は変わってきますので、一応の基準として情報が拡散しています。

ある国際会議の組織委員会会長から寄付金集めのために募金活動を始めるにあたって、大学時代からの友人が証券会社の社長をしており相談に行くが

私に同席して欲しいとの依頼でした。その打合せが終わりしばらくしてその社長から聞きたいことがあるので来て欲しいとの依頼がありました。組織委員会の会長に来てもらう必要はないので、あなたに来て欲しいとのこと。出向いて驚いた質問の趣旨は、国際会議の財務についてでした。証券会社の方ですから、投資という観点から考えての質問とのこと。国際会議の開催プランは分かったが、収入予算があまりにも脆弱で不安定ではないか。参加人数も開催してみないと判らない、事前に準備した積立金も少ない、ましてや寄付金が集まる保証もない。研究専門家の、それでも開催したいという気持ちは理解できるが、アドバイスする立場のあなたは何を担保に契約したんだ、

ビジネスとして成り立つのか?疑問だらけだ・・・ということでした。

国際会議の財務に関する現状は、危ない塀の上を歩いていると言っても過言ではないと思います。

次に、どのような組織構成で行うのか、ご説明したいと思います。

プロジェクト運営における要諦として、組織化が挙げられます。会長、事務局長の人事のみならず、プログラム、財務、運営といった責任者の役割が重要です。昨今、事務局長の役割が注目されています。会長の補佐役として各組織委員との調整役を担っていきます。大きな国際会議で組織委員会が大組織になればなる程、事務局長の存在感が大きくなり重要なポストになってきています。日本政府における官房長官のような立場として組織全体の調整や実務を執行する役割を担っています。

プログラムとは、会議テーマや内容、会期内の会議プログラムの編成を決める役割です。学術の国際会議となりますと、基調講演、招待講演といった話題となるテーマや講師を誰にするか?一般研究者に発表論文の募集を行い全てに目を通し採否を決定します。論文といっても未だ研究途中の方もいますので、アブストラクト(Abstract)の提出となりますので、その内容から研究発表の全容を読み解く訳です。

財務はもちろん会議の収入支出の管理を行います。

運営は、当日どのような運営体制でマネジメントするか?最初に組織委員会を立ち上げた際は、個々の役割を明確にせず準備状況に応じて組織化を図るケースもあります。

募金委員会は、寄付を募る役割を担い活動するケースが多いです。

この組織図は、大きな国際会議のため最初から多くの方に役割を担っていただき組織体制を構築していこうとしたものです。多くの方に組織委員会に名を連ねていただくことによって協力態勢を構築します。多くの方に最初から加わっていただくのは、議論する場合弊害もあります。そこで、各委員会の委員長(責任者)のみで議論する幹事会を設けて行うことも最近は多くなりました。

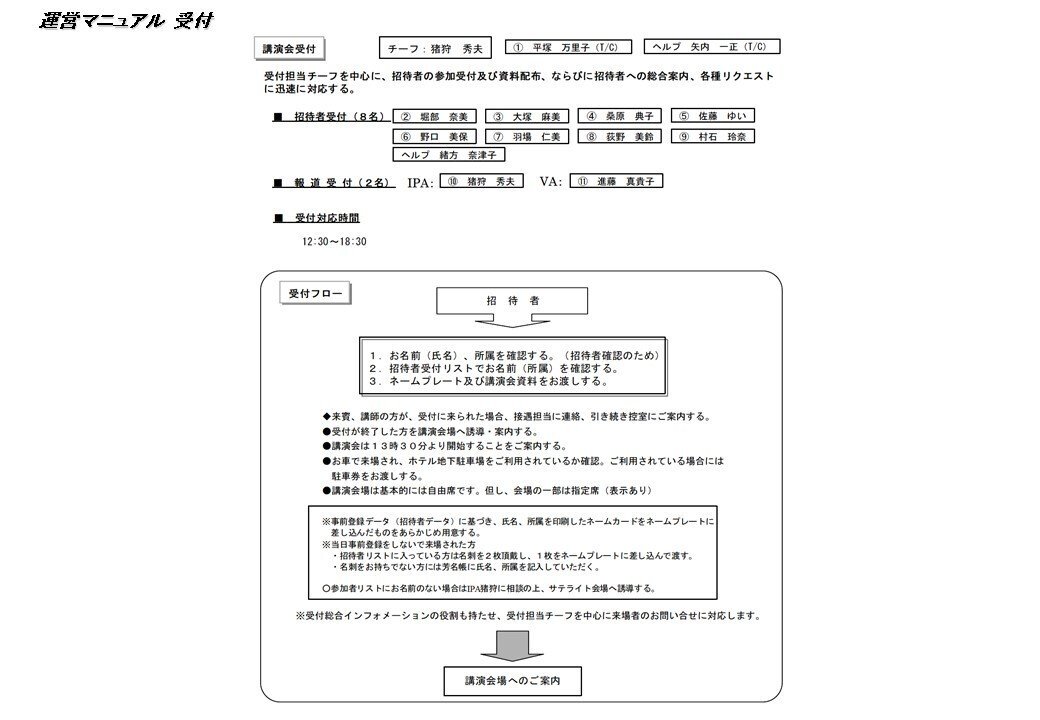

イベント&コンベンションを準備し当日運営に向かって計画を具体化していきます。そこで、次に運営マニュアルについてご説明します。

実施運営マニュアルの目次項目は、様々な運営マニュアルを見てきましたが、主要項目にあまり違いはありません。項目に組み込む内容が違っていたり項目の表記が違っていたりしますが、内容に大きな違いはないと思います。

個別マニュアルの作成については、個別に分けるか否かの違いで詳細を検討しておけばおく程、確実な運営が可能となります。

例えば、搬出入マニュアルですが、いつ搬入するかスケジューリングをしておけば個別に作成して分ける必要がないだろうと考えがちです。具体的な事例をご紹介しましょう。

ある国際会議が、国立京都国際会館で5,000名の参加規模で予定されていました。運営計画の骨子はある程度出来上がっていた開催一年前頃のことでした。国際会議ではコングレスバックを独自に作り印刷物等と共に、参加者に配布します。参加登録受付を済ませた方々には、コングレスバックを含めたコングレスキットを配布します。膨大な量が想定されるので、搬入スケジュール計画を早めに作成しておこうと検討に入りました。搬入する物をリストアップしますとかなりの数になりました。主要な物でも、コングレスバック、印刷物(プログラム、アブストラクト集)、記念品等が挙げられます。プログラムやアブストラクト集も発表者が多いので分厚くなります。その時点では、何も出来上がっていません。イメージだけです。それを参加者に配布できるようコングレスバックに全ての資料、記念品等をセットしてコングレスキットにする必要があります。全ての物が同時に搬入されてきたら大混乱です。まずは各制作物を、どこにいつ搬入してもらうか?次に、荷ほどきしてセット作業をするスペースが必要になります。作業する場所に手順良く搬入しコングレスキットをセットするために搬出しなければなりません。セットし終わったら、どこかに再度収納しておく必要があります。その場所も、受付と離れていると参加者にとっては不便です。搬入スケジュールを計画し会場図面と照らし合わせながら検討をしていくと、現状のスペースでは難しいという結論に至りました。会議が始まる直前は、それぞれの使用目的に合わせて設置準備が始まりますから、スペースに余裕がなかったのです。また、受付の混乱を避ける手立てとしては、当初考えていた受付スペースではなく、別に仮説の大型テントを設置して受付とコングレスキットのスペースを確保することになりました。搬入スケジュールを一年前からなんて、早すぎない?と言っていた関係者も具体的なプランを目にして初めて納得したという状況でした。

とかく運営マニュアルは、決まった事項をどんどん追加して完成させれば良いと考える人がいます。実施計画づくりから始まりますから、私は決まっていない事項でも想定するドラフトを書き込んで皆で検討しながら、内容を充実させるべきだと考えています。決まっていないことを書いていったら、あたかも決まったように勘違いされるし、誰が決めたんだと追求されるから、躊躇するする方がいます。役所の職員の方にその傾向が見られることを参考として付け加えさせていただきます。

このスライドのように運営組織体制を明確にすることは重要です。しかし大変な作業でもあります。指示命令系統や責任体制を明らかにして本番の実施運営に臨みたいものです。

この組織体制のポイントは、「制作管理」と「実施」という2つの項目に分けたことです。

制作管理とは、実施運営前の業務区分です。実施とは、実施運営本番時の役割分担となり、責任者は誰なのかクリアにします。

上記組織図は、組織体制図に分かり易く担当者名を記入する形式です。担当者名の前にGとかTとかアルファベットを丸囲いした記号がありますが、担当する組織の略称です。つまり、記入された担当者はどこに所属する人なのかを明確にしたいという思いが強く表れています。

繰り返しになりますが、業務区分や役割分担はそれぞれの事情や考え方があって作成されたもので、どの組織体制が良いとか悪いとかといった評価は

そぐわないと思っています。ただ、関係者が理解し辛く混乱するようでは、本来の目的から外れていると評価せざるを得ません。

上記運営組織図は、シンプルですね。一日開催のシンポジウムの運営体制等に使われることが多いです。シンプルでも体制図、指示命令系統は作成し明確にすることが大切であることに変わりはありません。担当項目の下の欄は、担当者名が入ります。

この運営体制図も、前のスライドと同様の考え方です。作成者の好みがあるかもしれません。

次は、役割分担表です。運営体制図と連動していなければなりません。

誰が責任者で、担当者は誰で何(業務内容)をするか、明確にします。

運営体制図や役割分担表のドラフトを最初に作成し、関係者と議論を重ねていくと、誰が何をするかクリアになっていくので運営に向けて、チームの

機運が高まり、それぞれが個別に作業に取り掛かっていくようになります。

役割分担表をいくつか参考にすると業務内容、表記方法等が洗練されると思います。

運営当日のスケジュールを担当ごとに分けて表記します。

上記のスケジュール表は、午後から始まるシンポジウムで半日の開催となっています。このスケジュールの一番のポイントは、午前中の準備スケジュールです。短時間で効率よく段取りする必要があります。ここに書き込まれていないことでも細かくシミュレーションして皆で確認、共有しておく。そうすると、当日トラブルなくスムースに準備することができます。

ここが肝心です。

次は、講演者管理のためのスケジュール表です。

得てして講演者は、ご多忙な方が多く、ご自身の都合に合わせて来場することが多いため、その対応も個別になります。誰がいつ、どう対応するか把握しておき、本番でトラブルや混乱が生じないようにしたいものです。

来賓・講演者接遇のための役割分担表です。先程ご紹介した役割分担表の中でも、重要と思われるVIP接遇に関しては、細かく作成しておきたい。

これも先程に引き続いて、参考にしていただけるとありがたいですね。

時間管理をベースにしたスケジュール表です。人の動きが見えてきます。

運営管理者は、全てを把握して本番に臨みたいものです。

当日のVIP等の誘導管理のために作成することが多いマニュアルです。

来場・出迎え等の場所、誘導経路、スケジュール、担当等が網羅できます。

誘導担当の業務内容、動きが把握できるよう作成します。

講演者の個別スケジュールを把握し、誰が対応するか、まとめたものです。

講師のスケジュールが確認できていない段階に、サンプルとしてこのような資料を関係者に提示すると進めやすい。特に、講師との連絡担当者は、何を

情報提供すれば共有できるか把握でき、マニュアル作成が進めやすくなります。

次に、会場レイアウト関係のマニュアルです。1ページ内に3つの要素が入っています。

一番上の欄には会場名及び使用目的・スケジュールを記入。

真ん中の欄は、会場レイアウト、機材・備品等の配置を記入。

下の欄は、備品リスト、数量、担当などが記入しています。

このように、フォーマット化していると整理し易いですね。

続いて、受付関係です。

他の業務と同様に、担当責任者、業務内容・区分とそれぞれの担当者名、時間などをまとめ、受付の業務フローを手順に従って記入します。

次は、受付での配布資料その数量、ネームプレート種別、受付場所を受付への誘導の流れを図面上に書き込みます。

続いて、レセプションの受付手順ですね。

会議と同様のフォーマットにして手順を書き込みます。

当日運営スケジュールのサンプルです。

対外的に公表しているスケジュールは、シンポジウム開始の13時30分。

受付開始時間を公表していれば、加えて受け開始の12時30分でしょうか。

それ以外は、運営をスムースに行うための段取りを書いています。運営関係者は、前倒しで何時から作業すれば良いのか、何時までに作業を終えておく必要があるのか、常に念頭に置いてプランニングし可能か、問題ないか確認していきます。

午前8時より機材・看板等の搬入が始まり、9時に運営スタッフの集合。

オリエンテーションが運営マニュアルを使用して行われ、続いて配布資料のセット作業を全員で行って、作業を完了させます。その上で、各スタッフ個々の受付内容や手順を確認する時間を設けて、各自段取りします。

各会場に機材や備品を搬入して設営するのは、午前10次30分まで。それ以降は、場内で設営関係者がバタバタと動き回ることなく、照明を落として場内を暗くして映像調整等を行うのみとします。映像調整に支障がないようでしたら同時に音響調整も同時に行いますが、基本的には早めに済ませておく方が良いです。

そして11時からのリハーサルに備える。

運営関係者は11時30分から12時までの短い時間内で昼食を済ませて、正午にはスタンバイ完了の確認を行うスケジュールとなっています。

前述しましたが、機材等搬入から設営、映像調整、関係者スタンバイまでの時間をいかにスムースに効率よく行うか、そのためのスケジュール表の作成とも言えます。

こういった作業は、料理によく似ていると言われます。いくつかの食事メニューを考え、まずは素材を集め仕込んでいきます。メニューによって段取りが違いますが、食事時間に合わせて調理します。料理人は、こういったスケジュール表は作成しませんが、経験的に段取りは頭に入っており、手際よくいくつかの品を作ります。創り上げる完成時間が決まっていて同時進行で段取りしていく訳です。似ていますね。

次のスライドをご覧ください。開会式等の式典関係の運営について、少しご説明します。

大きなコンベンションになりますと、開会式だけで人手をかけて綿密に計画し準備します。開会式実施運営組織図をご覧ください。

来賓・VIP関係者といった招待客が多いため接遇が一つのポイントです。

また、映像や照明を使った演出がある場合は、そういったスタッフが加わり、演出・進行チームの連携は必須です。

次のスライドをご覧ください。開会式当日の役員等関係者の動きをまとめたものです。

大きな国際会議となりますと、国際理事会や評議委員会が開会式の直前に開催されることが多々あります。海外からの役員の来日が直前になるため、日程が込み合います。実は、この会議は皇室の御来臨があるため、お出迎えする最終リハーサルが行われ最終確認します。

全体のスケジュールを把握すると共に、各役員やVIPの動きも把握し共有しておかなければなりません。

次のスライドは、各運営責任者の当日の動きをまとめたものをご覧ください。

運営スタッフ(各担当責任者)のスケジュールを役員同様に把握して共有します。

次のスライドは、運営備品を取りまとめた一覧です。ご覧ください。

備品一覧のサンプルです。備品の種類・数量、手配担当、搬入日時等を把握できるように作成します。

以上、運営スタッフを中心に運営マニュアル作成のポイントをご紹介しました。具体的な案件で、運営マニュアルを作成してみないと深掘り出来ないかと思いと思います。

今回、どんな内容で運営を計画しマニュアル化するのか、ご理解いただければと準備しました。テクニックを向上させるためには、まずは多くの運営マニュアルを見て学び、まねてみて自分なりに工夫して作成してみることだます。

次に、進行台本の作成についてご説明します。

シンポジウムにおける会議進行を司会中心に、終了までのポイントをまとめたものです。まずは一気に目を通してみてください。同じような司会進行を目にしたことはあるかと思います。

欄の項目として、映像、音響、照明とあります。映像はプロジェクターでステージ中央に映り出されます。タイトル、講演時には講演者が準備した資料をプロジェクターで写します。

次にご紹介する進行台本は、ステージ上のレイアウト、プロジェクターで映し出す映像を全て台本内に取り込んで、進行とタイミングがズレないように心がけます。

フォーマットも横、縦使いとありますが、最近は横使いタイプを多く見かけます。下図のようにステージ進行、映像関係を細かく記載しようとすると

縦使いタイプの方が、使い勝手が良いと思います。好みレベルですが。

確かに、私が関わってきた業務はほとんどがプロジェクト型で、目的が明確で期限があり達成すれば組織は解散というケースが多いです。限られたコアメンバーで計画、多くの方を巻き込んで実施していくため、総合的な判断、全体最適とは何かを考える機会が確かに多いのも事実です。業務分担し自分の担務だけ考えていれば良いという訳にはいかず、プロジェクトメンバーと一緒に取り組むことが求められます。

冒頭で申し上げましたように今回は『プロジェクトマネジメント』をテーマにお話をさせていただきました。繰り返しになりますがプロジェクトマネジメントとは、プロジェクトを成功へ導くために綿密な計画を立て、人的資源の活用・組織化を図り、品質・コスト、スケジュールを管理し、期限内に成果を挙げるべくコントロールしていきます。そのためプロジェクト・メンバーが共有するモデリングが重要と言われています。計画し構想した未だ見ぬ完成形、成果のイメージをすり合わせて共通認識を醸成していかなければなりません。

イベント&コンベンションは、まさにプロジェクト型であり、国際コンベンションを題材として主要なポイントを解説致しました。その開催を成功に導くために実施運営マニュアルを作成し、役割分担を明確にし運営の共通認識を高めていくことが求められます。

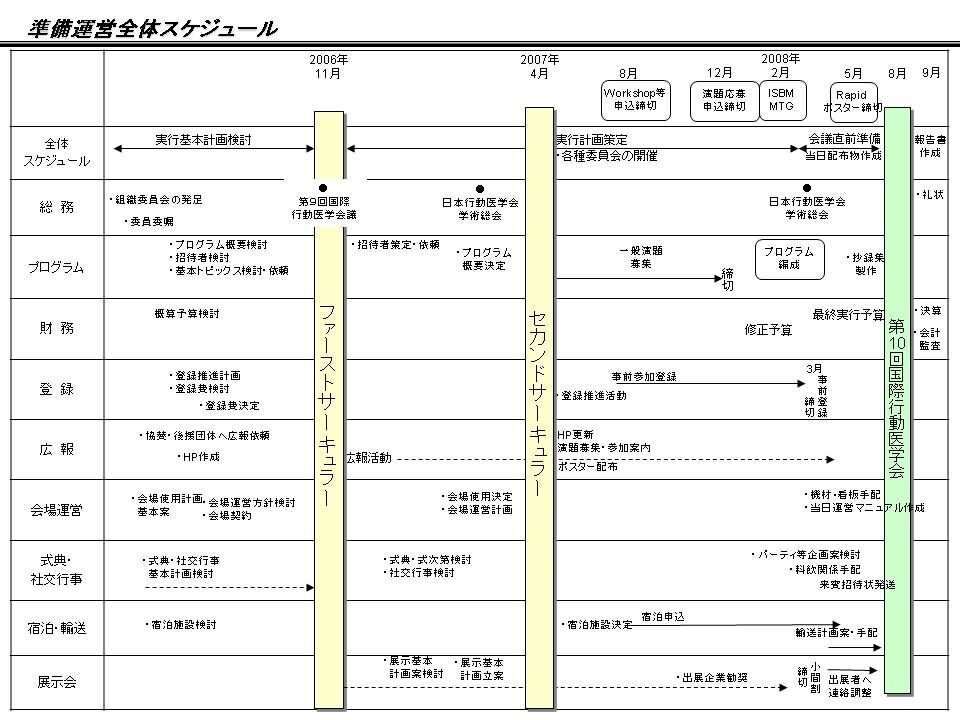

会期中の進行管理や開会式の進行についても取り上げましたが、プロジェクトマネジメントで重要なプロジェクト全体のスケジュール管理について、最後にご説明したいと思います。

これまで私も良いスケジュール管理表を作成しようと研究してまいりました。建築関係のスケジュール管理表が優れていると聞き、関係者から閲覧させてもらったことがあります。契約書に添付されていたスケジュール表でリアルなものでしたが、詳細な内容に驚きました。建築の専門的な知識に乏しい私には、細かすぎて理解不能でした。

今回は、基本的な手法に絞ってご紹介したいと思います。

2つの表記手法「ガントチャート」と「PERT図」について簡単にご説明します。

ガントチャートは、一般的に縦軸に業務項目、横軸に要する時間(日程)を配置し各工程の所要時間や進捗状況を棒の長さで確認できるため、分かりやすいのが特長です。 しかし、各工程同士の関係性は図示できません。

国際コンベンションの具体的な事例をご紹介します。

国際会議ではサーキュラーというPRパンフレットを作成し会員に告知します。それまでに検討し決定しておきたい事項を中心に記載しています。

次に短期間に集中してプロジェクトを進めなければならないため、同時に多くの作業を進行しなければなりません。

次の作成例(3)は、各工程項目は幾つかの項目と関連付けて作業が進捗していくのが一般的ですが、それをチャートに組み込んだものが下記の事例です。全て書き込もうとすると、非常に細かくなり分かりにくくなりがちです。

PERT図は、特定のプロジェクトの完遂までに必要なタスクを洗い出し、業務の流れをネットワーク図にしたものです。相互関係を明確にすることによってプロジェクトを素早く達成することを目的としています。全体の流れを把握しやすいという特徴があります。

■ 納豆掛けごはんを作る工程のPERT図基本形

~未来をシェアするWebマガジン~Future CLIPより

先程、申し上げた通り国際会議における全体の準備スケジュールに全ての工程項目を網羅すると、細かすぎて分かりにくくなりがちです。私が以前、建築関係のスケジュールを見て同じような感想を持ったのと同様です。

そこで全体準備スケジュールはポイントだけ記載するようにしています。

参加登録受付や展示受付に関しては、別途詳細に説明した方が理解していただける場合が多いです。

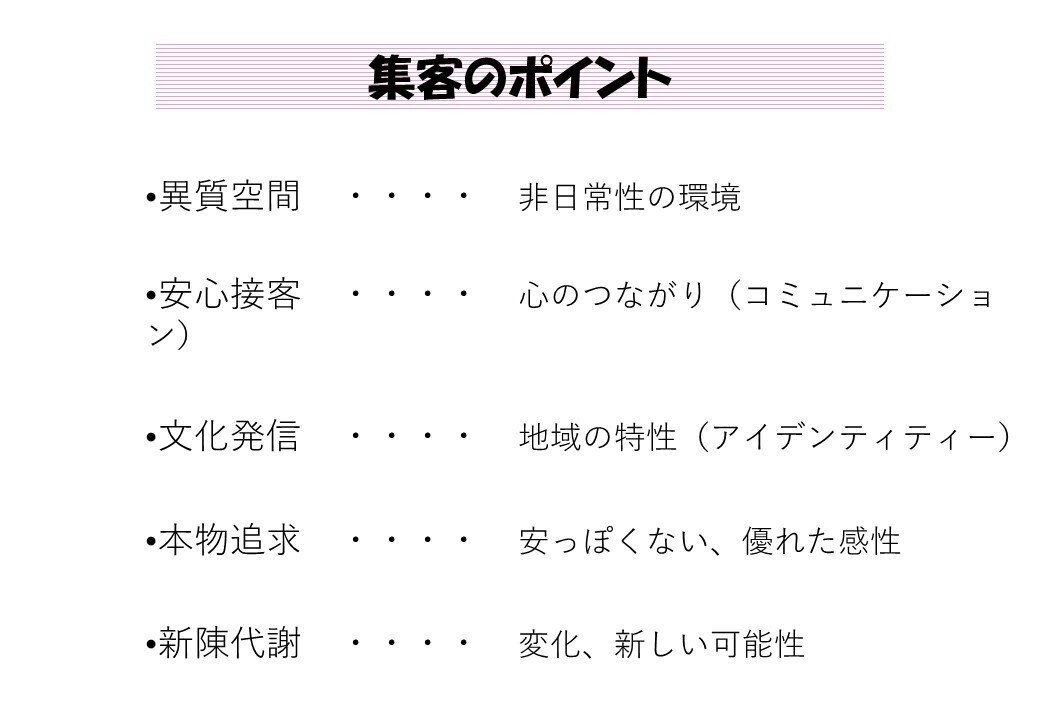

冒頭でも申し上げましたが、イベント&コンベンションを成功に導く条件として下記の項目を私は考えております。

これはプロジェクトマネジメントにおいて成功させる条件とも言えます。

最後に、集客のポイントについても簡単にご説明したいと思います。

多くの人々が興味関心を抱き、集まる環境(場所やイベント)には、共通する要素があると考えています。街づくりのベースとなるポイントではないかとも考えています。

今回は、実施運営のポイントについて事例を交えながら研修セミナー形式でお話させていただきました。プロジェクト管理の考え方も同様と考えています。

プロジェクトに関わる機会があれば、ご紹介した事例を参考にして是非ご自身で作成してみてください。自ら計画することによって、全体最適とは何かを考えることにより総合的な判断を養うことになると思います。

また、ちょっとしたイベント等に関わることも多々あるかと思います。ご紹介した事例を参考にして実施運営のマニュアル作成に関わってみてください。