NIIGATA5⃣ コミュニティ都市新潟の魅力づくり

新潟市は、いよいよ本州の日本海側では唯一の政令指定都市となります。これを絶好の機会と捉えて新潟市をアピールしようとするのがシティプロモーション推進と考えております。国際拠点都市を目指す新潟は、日本海側最大の複合一体型コンベンションセンター「朱鷺メッセ」を有しており、まずは国際コンベンション都市としてイメージアップすることが第一の目標ではないかと考えております。そのためには、新潟の良さを知り、魅力はどこにあるのか、またその魅力をどう訴求していけば良いのか、皆さんと共有していかなければならないと考えております。皆さんと共に、議論し意見交換して魅力づくりに貢献したいとも考えております。

その前に、私が新潟、新潟市とこれまでどう関わってきたか、その一端をまずはご紹介したいと思います。次のスライドをご覧ください。

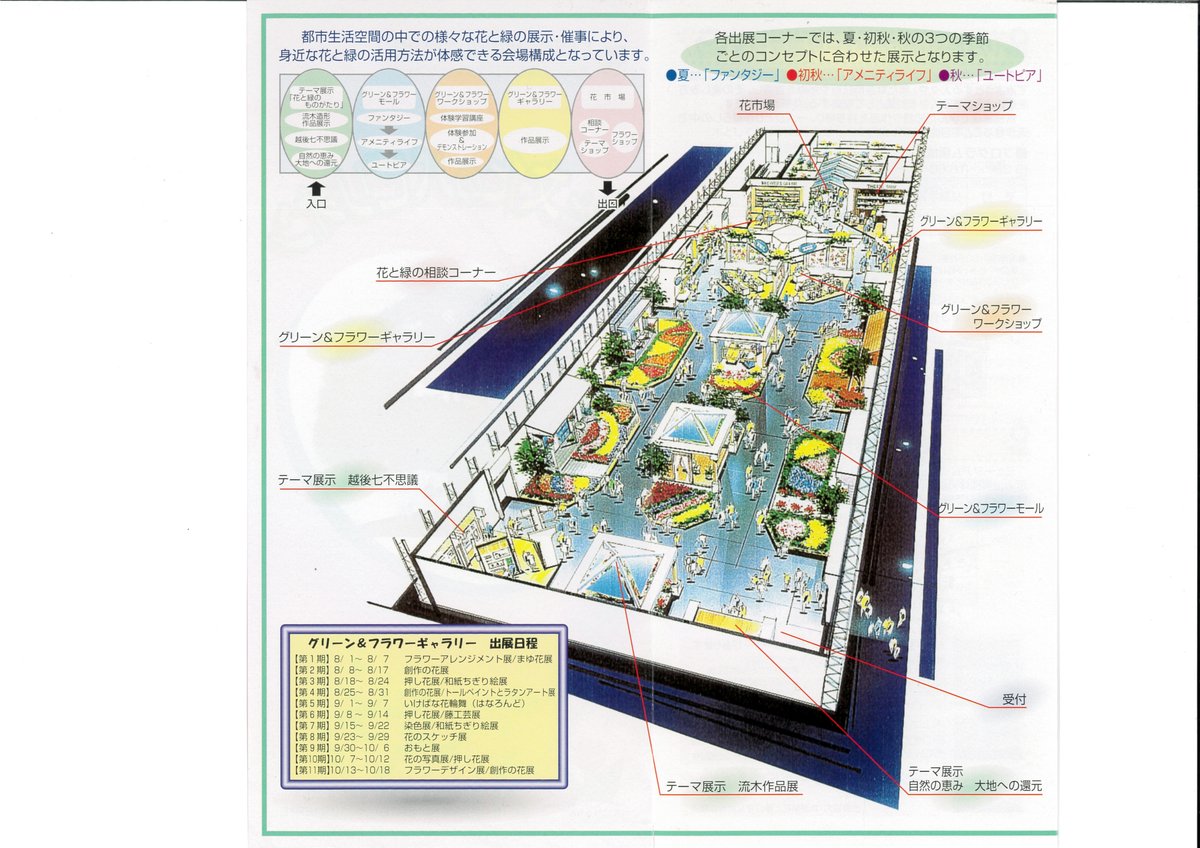

全国都市緑化にいがたフェアが、1998年に約3か月間、鳥屋野潟、新津の2会場で開催されました。私は、実施計画づくりから関り花と緑の催事やテーマ館の実施運営に携わりました。

全国都市緑化は、全国都道府県で年に一回持ち回りで開催されており、緑の国体と言われています。新潟開催は、15回目でした。

この都市緑化フェアに関わるようになったのは、1995年に開催された第12回ちばフェアからでした。千葉フェアでは基本計画の段階で、幕張メッセがあるので活用したいと考え、その企画ができる人材を探していました。そこで、東京ドームが出来た時に『らん展』を企画し成功に導いた私に声が掛かたという次第です。ところが幕張メッセは、緑化フェア開催期間中にビックイベント『東京モーターショー』の開催が決まっており、千葉県も力を入れていたので、日程調整できず断念することになりました。私は、もう緑化フェアに関わることはないかなと思っておりましたら、フェア会場内に仮設のパビリオン(テント)を設置して計画を進めることになり、屋内緑化をコンセプトに実施しました。

そんな経緯があり、新潟でも花と緑の催事を担当させていただいた次第です。屋内型催事と屋外型催事を担当しましたが、その内パビリオンにおける催事について、どんな企画だったのか簡単にご紹介したいと思います。

テーマ館「花と文化のパビリオン」は、新潟の花緑の文化を紹介するコンセプトの下、花緑に関わる方々のご協力による市民参加型の催事企画として実施いたしました。

会場構成は、次のスライドの通りとなっています。

上記のようにイメージパースを作成、パンフレット製作にも活用しました。少し見え難いかと思いますので、展示構成を次のスライドでご紹介します。

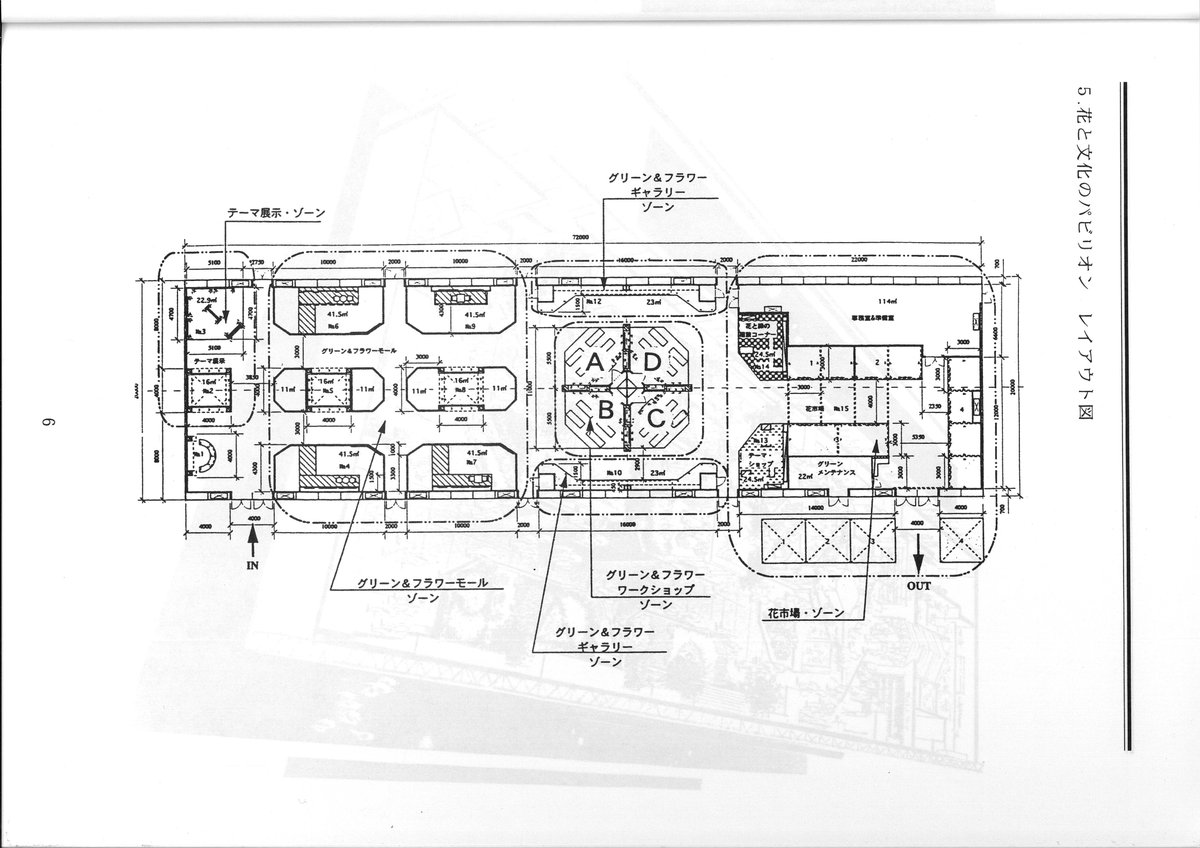

ゾーニング及び動線計画は、下記の通りです。

下記のレイアウト図をご覧いただきますと、ゾーニングや観客動線が分かるやすいかと思います。来場者が殺到し入場制限を行う必要が生じるケースを除いて、パビリオン内は自由動線です。ゆっりと回遊していただくことを基本として計画しました。

パビリオンに入ると、「テーマ展示」があります。次に、「グリーン&フラワーモール」では、遊歩道(モール)を回遊していただきながら、玄関口や庭先など出展団体によるディスプレイを楽しんでいただきます。次に、中央では「ワークショップ」が4講座同時に開催されており、その場で作品作りを体験できます。その両サイドには「ギャラリー」があり、ここも同時に2企画の作品展示を鑑賞。最後に、「花市場」で関係するグッズを買って持ち帰っていただこうという企画です。

次のスライドからは、写真でご紹介します。

まず、テーマ展示の「越後七不思議」です。

新潟県には「越後七不思議」というものが数多くあり、親鸞聖人に関係のあるもの、これを俗に「親鸞七不思議」と呼ばれています。いずれも植物が関係しており、その中には国の天然記念物として指定されているものもあります。単に信仰と結びついた伝説としてだけでなく、越後の自然と風土がもたらした特異な産物として極めて興味ある幾多の事実が包含されています。

● 国府の片葉の葦

● 山田の焼鮒

● 鳥屋野の逆竹

● 田上のつなぎ

● 保田の三度栗

● 小島の八ツ房の梅

● 小島の珠数掛桜

この七不思議を具体的に制作して展示した方がご理解いただけるだろうと考えまして、粘土工芸講師の先生に依頼しました。そのうちの2作品です。

次に、グリーン&フラワーモールです。

花と緑によるモール(遊歩道)をイメージし、「夏~初秋~秋」と3つの期間毎のコンセプトにより、季節感あふれる展示を展開。

夏・・・・・「ファンタジー」

初秋・・・・「アメニティライフ」

秋・・・・・「ユートピア」

ユリ展、カーネーション展といった企画に出展協力団体を募り、原則として出展者がデザイン、材料の調達、植え付け、施工を行っていただきます。

フラワーデザイナーや花緑の飾りつけを生業としている方々からは、メインの花とは言え、いろいろな花やグリーンを組み合わせるから際立つのであって、その花だけでは魅力が失せてしまう、どのくらいの比率でメインの花を使えば良いのか?といったご意見やご質問を多数いただきました。

私は、このように説明しました。

「料理の鉄人」という人気のテレビ番組がありました。一つの食材をテーマに各分野の料理の専門家が何種類か調理してその出来栄えを競いました。今回は食材ではなく花材に置き換えて、花緑の専門家の技術をご紹介するイベントとお考え下さい。イベントですから普段あり得ない非日常の世界でのディスプレイをお客様に楽しんでいただこうという趣旨の企画なんです」と。

上記のスライドをご覧いただけますとお判りになるかと思いますが、各花の出展は1週間程度の期間です。花の入れ替え、ディスプレイの転換に伴う休館日は設定しませんでした。ということは、入れ替え当日は、閉館後に前の出展者の撤去、続いて新しくディスプレイされる団体の作業が始まるという流れでした。翌日の入場時間までに完成せず作業が続いていることも想定していましたが、それもありませんでした。

作業は終了して一応お客様をお迎えするゴーサインを出したんですが、一部気になって飾りつけを手直しするような場面も見受けられました。それはそれで、とても良いシーンとなりました。また、生花を扱う訳ですから、一部古くなった花の差し替えをする作業も期間中にあちこちで見受けられました。来場者は、その作業を見て質問したりして会話が弾んでいる場面もありました。本来なら、閉館後の観客がいなくなって行う作業かと思いますが、日常生活における花緑の導入促進の観点からも良しとしました。

お陰様で皆さんのご協力の下、事故やトラブルもなく実施することが出来ました。

背景は、ロッジ風の建物などは我々が作成し準備しました。その前をその背景をイメージしてディスプレイしていただきました。真夏の期間中ですから、パビリオンの中に入ったら雪景色の飾りつけがあり、来場者は清涼感を感じディスプレイを楽しんで記念写真を撮る方々が多かったです。

戸建ての玄関先をどうディスプレイするか?盆栽の方々にもご理解いただきチャレンジしていただきました。

次のスライドは、カーネーション展です。切り花ですから、本来はあまり見かけないディスプレイです。同じ背景でも、テーマの花によってイメージが違ってくるのがお判りいただけるかと思います。

次のスライドもカーネーション展ですが、違った背景(洋風庭先)になるとディスプレイもそれに合わせて飾りつけますので、イメージ違います。

次は、ばら展です。

次は、アザレア展・ベゴニア展です。

たくさんの洋ランで飾り付けていますが、このコーナーは色々な角度つまり360度から観ることができますが、ディスプレイとしては難しいと各団体とも悩まれていました。

ユートピアのイメージを上手く黄色いランで演出しています。

次のスライドは、「グリーン&フラワーワークショップ」の講座プログラムです。同時に、4つの講座が編成され、その場で講師の指導の下作品を作り持ち帰ることができます。

次のスライドでは、「花市場」の雰囲気を写真でご紹介します。

期間中の「花と文化のパビリオン」の入館者数は、約55万人でした。

8月1日から79日間の会期だった訳ですが、8月の夏休み期間中は来場者数が当初より懸念されていました。本フェアのみならず屋外型イベントの入場者は期待できません。

夏休みの子供向けイベントで人気の企画は、ミニ四駆イベントや恐竜イベントが挙げられますが、何れも屋内イベントです。それも年齢層が限られているため、数年間の周期があると言われています。つまり次の年齢層がくると入場者が多くなります。

8月からのスタートで来場者の増進は厳しいとは言え、主催者側としてはアイデアを振り絞ってでも来場者促進を行う必要があります。「花と文化のパビリオン」は市民参加型の企画でもあり、出展参加する団体の方々やワークショップの体験学習の講師等で参加する方々にも、実施運営の打ち合わせを行う際に多くの一般市民の方々へのお声がけのご協力をお願いしました。

「花と文化のパビリオン」のパンフレット(A4版三つ折りサイズ)を作成してお渡ししました。直接口頭で、手元のパンフレットを使って説明していただいた方が、説得力があると思ったからです。それぞれの会社やお店、教室などにパンフレットを置いて配布していただきました。

そういった効果もあったからでしょうか、パビリオン内は空冷していたからでしょうか、「花と文化のパビリオン」はお陰様で閑散とすることなく活気のあるパビリオンとなりました。

夏の来場者促進に苦心していたこともあり、開場前日に行われた内覧会や8月1日の開会式当日は、私は意識して会場内を歩き回って、来場者の反応を観察しました。

会場に来られた方々が携帯電話を片手に持ち会話している姿を多く見かけました。聞き耳を立てて聞きますと、会場の感想を話している内容は、

「暑い!来るのなら、涼しくなってからで良いんじゃない。」そんな説明が多かったです。

先程の我々の来場促進の協力依頼にしても、会場からの来場者の発信にしても、くちコミによる情報伝達のスピード感が依然と較べて、早いです。

観客来場の特徴として、家族づれが多ったことでしょうか。ピクニック気分だったのかも知れません。

ある広告代理店の方が私に、このパビリオンに多くの人が来場するのを見て「動員をかけたからでしょう」と問いかけました。マス・コミュニケーションを前提にしている方のまさに発想です。マス媒体を活用し、それ以外で集客するとしたら、強制的な動員をかけるしかない!、そういった言葉になる訳です。

ところが、携帯電話など新しいツールを前提としたフラットなネットワークが形成されつつあるのを、私は実感しました。同じ志向の人たちによるグループができ、新たなツールによるネットワークによってコミュニケーションが深まっていく。情報は、さらに拡散していきます。

次のスライドは、通信手段についてグラフ化したものです。携帯電話の普及が、1997年~98年あたりから急激に増えてきているのが分かります。

1989年に東京ドームで開催された世界らん展についてご説明いたします。1988年に東京ドームはオープンしました。もちろんプロ野球中心の施設であることは皆さんもご存知のことかと思います。野球の試合がない時には多くのイベントが実施されるようになりました。東京ドームは空調施設も完備していますので、温室を好むランには持って来いの施設です。洋ランの開花時期は日本では冬の季節で、その時期は野球はシーズンオフでもあり使えるのではないかと考えました。

日程:1989年2月10日(金)~2月19日(日) <10日間>

入場者数:約43万人

蘭には、洋ラン、東洋ラン、和らん(日本の蘭)などがあり、世界各地に分布しています。その数は3万6千種にのぼると言われています。世界のランを一堂に集めてオーキッド・ショー(展示会)を開催しました。

一株の蘭だけでなく団体による飾りつけを競うコンテストも実施しました。

コンテストの審査をされている方々と背景にあるディスプレイの大きさを比較してお分かりのように、迫力のある飾り付けです。

多くの来場者がランを購入、持ち帰りました。大きな売上がありました。

会期中の入場者数は総数43万人でしたが、内訳は以下の通りです。

初日は2月には珍しく雨天で来場者も少なくどうなるかと心配しました。翌日は天候も回復し然も土曜日でしたので、7万人を超える観客が押し寄せました。野球のようにどの入り口からも入場可能としなかったため、一時期は入場のためにドーム屋外を、来場者が一回りする程でした。

次に、入場者販売をカテゴリー別に比率を示したものです。

東京ドームでの当日券販売が36.2%となっていますが、JRでも駅売りを委託しました。この割合が意外に多かったので驚きました。聞くところによると東京ドーム当日券売り場の混雑、その後の入場に時間がかかったことがくちコミで広がり、観客はそれなら駅で買っておこうとなったようです。水道橋駅でもドームでのチケット購入が混雑していたため、駅で積極的にアナウンスしたようです。

ランの関係者を通しての販売比率が大きいのが特色かと思います。出展協力団体には、委託販売形式としました。そして販売枚数に応じて10%の手数料(コミッション)を支払いました。ランの愛好団体は、これまでは会費で賄っていた活動費をこのチケット販売で捻出できるので、積極的に販売活動しました。ランの専門家からのお誘いですから波及効果は大きく、広報PRにもなりました。

宣伝PR費の予算は極力抑えました。新聞紙面での有料告知や電車内のポスター掲出や駅貼りは行いましたが、それ以外にJRや私鉄各社の駅等で配布する無料誌にアプローチして1ページ全面あるいは半ページを「世界らん展」特集記事を組んでいただきました。通常、有料誌面のところを金額に見合うチケット数を提供、広報誌でプレゼントするバーター企画としました。ランと東京ドームの組み合わせは、鉄道各社もインパクトがあると判断して積極的に取り組んでいただき、反響も大きかったそうです。

民放キー局にはお昼のワイドショーで取り上げていただくようアポローチ。抽選で、洋ラン(カトレア)のプレゼント(10鉢ないし20鉢)企画としたところ、20万枚を超える応募総数があり、反響に驚いた次第です。

NHKではチャリティイベントにすると協力する大義名分が立つと言われたものですから、開会式等で実施致しました。NHKでは会場からの生中継で紹介され広報告知効果は大きかった。また、民放各社とも夕方のニュースの中の天気予報のバック画面が東京ドームのラン展でした。多くの方々から天気予報を見ていたら東京ドームで開催のきれいならん展がバックに映っていて知ったという声が多く聞こえてきました。

来場された年齢層は通常イベントよりの年齢が高く、夫婦や友人と連れ立ってのグループの来場者も多かったです。

以上、ご説明した内容は「くちコミ」による情報拡散や来場促進だったと我々は認識しております。

ラン展の来場者の特性について、ご説明しました。

年齢層が通常より高く、グループで来場される方が多かったと申し上げました。それが副次的な効果をもたらしたことを後で知りました。

会期オープンして最初の週末は多くの来場者があり騒然となったと申し上げましたが、週明け月曜日(2/13)の午前中に、東京ドームの担当者が私のところに来られ、東京ドームの保坂社長がご挨拶したいとのこと。それではと、社長に挨拶申し上げました。週末、来場者が多く盛況だったことを喜ばれていました。実は、会場予約を申し込んだところ、中々貸してくれませんでした。社長がらん展企画に対して懸念しており、それより須田佳代子さんと連携してドームでボールリングの世界大会を行った方が良いんではないかと言っていると・・・。そんな経緯があって盛況を喜ばれていたんだろうと思っていました。

2~3日経った頃だったでしょうか。ドーム担当者から驚く話を聞きました。実は、2月11日(土)に、東京ドーム開業以来、一日当たり最高の売り上げを達成したと。ドームが出来、巨人戦から始まってらん展前までの期間には様々なイベントが開催されましたが、どのイベントよりも売り上げが大きかったそうです。更に凄いことには、レストランでは高いメニューから順にオーダーがあり、食材がなくなり、早い段階でオーダーストップになったようです。

東京ドームに来場される方は、一塁ベンチ側からグランドに下り降り、広いグランド内でランを鑑賞、最後にはランを購入して三塁側から登って出口に向かっていただく。年齢が高い方は、三塁側を登る途中で観客席で休みながら高いところからランを眺めながら休憩を取り、しばらくして出口に向かわれお帰りになるだろうと想定していました。最後のところが違いました。

その後、グループでレストランに立ち寄って食事されるとは思っていませんでした。

余談話になりますが、東京ドームの社長室前に出向いた時でした。社長室室長さんが担当者に「社長に会わせるのは、責任者と言ったはずだよ」と、小声で言っているのが聞こえてきました。担当者は、私のことを責任者ですよと答えたようです。その後、保坂社長と話しをしている際に、こういった斬新な企画を立案するのは、若い方に限ると繰り返し述べられました。考えてみれば、思ってもいなかったイベント企画と思われたのかも知れません。

私が思いもしなかった、勉強になったことをご紹介します。

チケット販売やイベント告知に知恵を絞り、奮闘努力している際に、大手広告代理店のマーケティング担当者より私にアプローチがありました。彼は、

ミノルタ担当で協賛会社として手を上げたい、問題なければミノルタに提案して了解を取るつもりとのこと。どこに協賛依頼しようかと思案している時に、協賛企業が向こうから飛び込んでくるとは思ってもいませんでした。

一眼レフをマーケティングの主眼としており、一眼レフの顧客でラン愛好家をターゲットとしているとのこと。色々な趣味家の中でも、一眼レフで自分が育てたランを写真に収めたいと考える人が多く、高い写真撮影技術があり、カメラの購買意欲が高い。ランを育てるのも経済的に余裕がなければ出来ません。

マーケティングの基本を教えられたような、どういったグループ、コミュニティをターゲットとするか、改めて気付かされました。

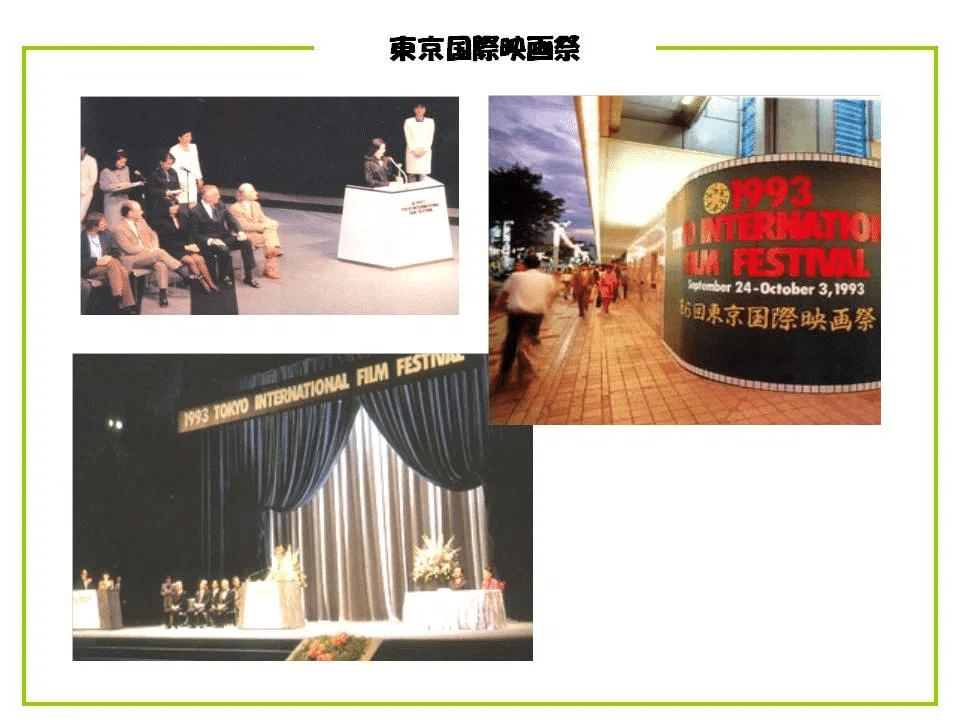

第1回東京国際映画祭は、1985年5月31日(金)から6月9日(日)10日間

東京・渋谷を中心に開催されました。開会式等はNHKホール、渋谷の各映画館で関連映画の上映があり、街の中の映画祭を特徴づけようとしました。カンヌ映画祭など世界の映画祭が、リゾート地で開催されていましたが、新たな東京で開催される映画祭と差別化を図ろうとしたものでした。

私は、総合プロデューサーとのご縁から関わることになりました。総合プロデューサーから映画祭をやってみないかと声が掛かった時に、私は「映画祭に関わった事もないし、映画の知識もあまりありませんが・・・」と伝えたところ、ほとんどの日本人が関わった事がない。とりあえず、カンヌ映画祭を一緒に見に行こう」と誘われ、1984年のカンヌ映画祭を視察し、準備・運営に関わりました。

映画祭の立ち上げに最初から関わった経験が、東京ドームでの世界らん展の企画推進に役立ったことは言うまでもありません。

考えてみますと、映画も蘭もマニアックな趣味の世界でもあり、産業でもあります。マーケティング的にも似た分野であったのかも知れません。

実は、第1回開催の後、当初はビエンナーレ、つまり2年に一回開催しようという構想でした。また、フィルムマーケットも開催されませんでした。ところが、世界の映画祭に伍したものにしようとすると、毎年開催で市場(フィルムマーケット)も同時開催を求められ、現在はそうなっています。また、開催期間も第1回開催時期では、カンヌ映画祭と日程が近く、参加する映画作品がバッティングし取り合いになる恐れがあり、東京は秋開催となっています。

イベントやコンベンションに求められる3要素、成功に導く3要素は、上記の通り、「情報」,「コンテスト」,「マーケット」だと考えております。

そこに行けば「人の交流」があり「新たな情報が得られる」あるいは「情報交換ができる」ことが大切だと思います。

次に、「コンテスト」や「競争」あること。そのためには、審査基準や基本となる基準が無くてはなりません。

3つ目は、そこに「市場」があることが大切です。そこで「売買」や「買い物」をすることによって「情報や文化を持ち帰る」ことが大切な要素と考えています。そういった観点で申し上げれば、お土産は大切ですね。

この3つの要素がそろうことによって、イベントが広がりを持ち、歴史を作っていくのではないでしょうか。

人は何故、集うのでしょうか?何を求めて集まるのでしょうか?

人類は、文字を発明し印刷技術を開発して知識や情報は広く拡散するようになりました。次に、18世紀後半にイギリスで産業革命が起き、工業生産力が増大し社会生活が大きく変わりました。現在のIT・デジタル革命によるインターネット・コミュニケーションは、ビジネスや社会生活の変革をもたらそうとしています。情報はあふれ、膨大な情報の中から自分にとって適切で有益な情報はどれなのか、判断に困るような状況です。

人は知らず知らずのうちに、直接会ってコミュニケーションするダイレクト・コミュニケーションの大切さを痛感するようになってきました。

ある特定の場所で、一定の時間内に、創造的・非日常的な何かがそこにあるからと人は集うと言われています。

情報の発生源であり媒体であり情報分析加工者である人々が集うことによって、知性と体感と人情が一体となった環境を創造する、つまり共感や感動が生まれる。心地よい雰囲気(ゆとり、生きがい、文化性、創造性)が得られるからではないか。

少し飛躍して申し上げれば、都市文化/地域空間を心地よい雰囲気にすることは、コミュニケーション・メディアとして、出会いづくり、集いづくり、くつろぎづくり、ふれ合いづくり、やすらぎづくりにつながるのではないか。そのように考えています。

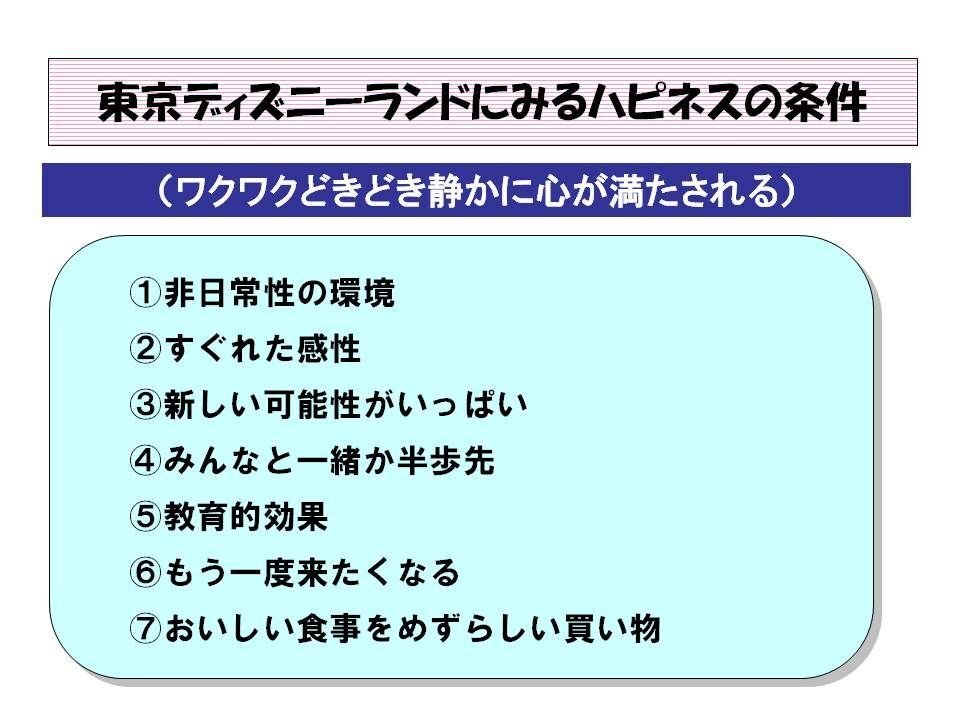

そういった環境づくりに成功している場として、東京ディズニーランドがあります。ワクワクどきどき静かに満たされるハピネスの条件を、私なりに7項目に整理してみました。

これはテーマパークのみならず、都市空間における要素として考えられないでしょうか?

国際コンベンション都市を標榜する新潟において、国際会議やその開催施設を拠点にして、プロモーション展開することによって、東京ディズニーランドのような環境づくりが出来ることを願っています。

私なりに整理した「集客のポイント」は、次のスライドの通りです。

次に、「イベント&コンベンションを成功させる条件」をまとめてみました。次のスライドをご覧ください。

シティプロモーションの観点から申し上げますと、新潟らしいコミュニティ・アイデンティティの確立、できれば新潟の文化が感じられるものであって欲しい。

最初は、そうではなくても回を重ねるごとに、新潟の文化となりアイデンティティが確立されていくようになります。

先程、話題にしましたカンヌ映画祭も然り。カンヌは、地中海に臨むコートダジュール地域にあり、ニースと並ぶ代表的なリゾート地でした。そんなカンヌも5月だけはリゾート客が少ない閑散期でした。その閑散期を何とかしたいとプランしたのが、映画祭でした。今では、映画祭と言えばカンヌ、カンヌといえば映画祭と世界が認める都市となりました。

ダボス会議も同様ですね。正式名称は、世界経済フォーラム年次総会と言います。ダボスはスイス東部の標高約1500mの山の中にあるリゾート地で、夏は避暑地、冬はスキー場として賑わう場所です。人口は1万人あまり。なぜ山深い小さな町でこんな大きな会合が開かれるようになったのか。ジュネーブ大学の経済学者が企業のトップを招いて会合を持ったのが最初だったようです。今では、雪深い季節に世界のトップが一堂に会する会議となっています。

先程、『くちコミ』による情報拡散や来場促進についてお話しました。

このくちコミについて、シティプロモーションの観点から考えていきたいと思います。次のスライドをご覧ください。

ある情報(知識)所有者を5つにカテゴライズ(階層・分類)してみました。専門家から始まって無関心層まで、世の中には存在します。三角形になっているように、階層人数も考慮しての階層と考えています。

テレビや新聞などで情報を取り上げ番組や記事した場合、全ての層に情報発信したことになりますが、情報の認知度は大きく違ってきます。全国民に知らせたいという思いと共に、興味関心がある人や来場促進につなげたい場合は、限定した方々に絞った方が効果的で、効率的でもあり訴求度が高いと考えます。

その場合は、専門家や活動層、高意識層に情報が届けば、目的を達成し効果があると言われています。そうなると『くちコミ』による伝達の方が早く効果的です。更に申し上げれば、プロモーションを効果的に行いたいと考える場合、くちコミを活用した方が良いと言われるようになりました。

まずは、専門家層の方々に情報を届け理解してもらう。次には、活動層に展開する。そして同様に高意識層への浸透を図る。それぞれの層に届けるのは、上から下の層に情報拡散する方法を考えて実施する。

上図を円錐を考えた場合、上から円錐を見た図をイメージしてください。

情報の広がりは、上から見ると中心の専門家層から同心円状に広がる形となります。

次のスライドは、商品やサービスの市場普及率という観点から分析した図です。

ここで記述している「イノベータ」「アーリーアダプター」「フォロワー」については、図の中に説明書きがあります。

「イノベータ」: 自ら情報を探し出し、くちコミがなくても採用する。

「アーリーアダプター」: イノベータの採用状況を見て追従する。この層こそがくちコミを幅広く拡大させる役割を示すことが多い。

「フォロワー」: いわゆる一般消費者と呼ばれるひとであり、他の人の採用状況に気づいてから自分も採用しようと考える。

蘭や映画は、まさにこのような階層に分類され、情報の拡散や消費が行われている訳です。

ここで図示している矢印は、先程ご説明した上から下へ、同心円なら中から外へという概念と同じ考え方です。

この図はくちコミ活用する基本モデルです。展開方法を体系化し図示したものです。

「ターゲットユーザー」を抽出し、集中して伝え、「評価する場」と「伝える場」を提供することによって広めていく。

くちコミ二ストの3つの属性は、次の通りです。

少し具体的な事例でご紹介します。

●新しい製品が発売されると同時に、あるいはその前に何らかの方法で人より早く入手して試してみて、頼んでもいないのに勝手にその製品についてぺちゃぺちゃしゃべり勧める近所のおばちゃん

●新しくパソコンを買おうと思った時に、量販店の店員に聞く前に、知人でパソコンに詳しい人に相談してみる。

●試験シーズンになると、何故か店頭にならぶ『KitKat』

※古くからある映画の試写会もくちコミを活用した事例と言われています。

次に、20世紀から21世紀に入り、今後どのような社会変革が起こっていくのか、私なりにまとめてみましたのでご紹介します。

人間関係、経済、行政・政治など様々な領域における相互作用、さらに領域間の相互作用を活性化し、社会システムを根幹から変革していくようなネットワーク型社会が出現するだろうと言われています。

これまで我々周辺で形成されていたコミュニティではなく、新たなコミュニティによるネットワーク型社会がやってこようとしているようです。

そんな事例をご紹介したいと思います。

これは今後の経済産業省/NEDOの施策を企画・推進するにあたり、政策の内容を含めて公の場で議論し、広く一般からの意見を収集し、施策に反映させていくことを目的にネットフォーラムを開催した事例です。

皆さんもご存知の通り、国の行政機関は審議会を設置して施策について議論致しますが、その審議会にはテーマごとに分科会が設置され議論します。議論した内容を審議会に報告する訳ですが、それをネット上でオープンに議論展開しようと試みました。

最初のページには、以下の概要説明がなされています。

『経済産業省とNEDOでは、平成14年度から開始する次期研究開発プログラムについて、広く意見交換し、各分野での共通認識の醸成と内容の充実を図ることを目的としてワークショップ/フォーラムを開催することになりました。本フォーラムは、インターネットを活用した手法で討議する新たな試みです。』

会期は、(2001年)6月26日(火) から 7月3日(火)

テーマは、

・生物機能を活用した循環産業システムの創造

・より健康な生活を求めてから医療・福祉機器の開発から

・循環型(ゴミゼロ)社会の構築に向けてから3R対策の推進から

・部材産業の創成から素材産業の高付加価値化から

当初、経済産業省の担当者から相談があり、次期研究開発の議論を議事録で公表するだけでなく、もっとオープンにする方法はないものかと考えている。一緒に検討して欲しいという打診でした。

彼は、海外赴任から帰任したばかりで閉塞感のある制度を疑問視し新たなチャレンジをしたいという思いが強かったため実現できたとも言えます。

議論を重ねていく中でネットフォーラム形式でオープンに実施しようということになりました。

分科会委員のメンバーの方々が、パネルディスカッション形式で自由に議論していただき、その議論を一般の方々は読み(傍聴して)、ご意見や感想があれば投稿していただく形式としました。

経済産業省内に次期研究開発プログラムについて、各部署にはネット上で議論展開したい旨、趣旨説明して参加を募りました。結果として、4テーマの参加となりました。

「医療・福祉機器の開発」をテーマとしたパネルディスカッション会場の様子を、次のスライドでご紹介します。

パネルディスカッションに参加された委員の方々はページ上段の方々です。当初、ネットフォーラムの趣旨や運営方法を説明申し上げたところ、ある委員の方は積極的に参加して発言したいが、その投稿する仕組みや方法が充分に理解できない。別途メールで原稿を送るので、投稿してくれないかという方もいらっしゃいました。パネリストの方で海外出張を予定しているので参加を見合わせたいという方もいらっしゃいました。我々は、それこそネットフォーラムの良いところで、ネットが繋がれば、世界どこからでも24時間参加可能と説明し、ご協力いただきました。画面上に@Nuernbergとあるのが、それです。議論が混乱しないようツリー表示できる形式としたので、誰の意見に対してのコメントか、分かりやすくなっています。

画面右サイドが、一般の方々からの投稿内容です。000157というナンバーがありますが、157番目のご意見です。

実施して反響の大きさに驚きました。研究開発について、オープンに議論していることに、また自由に誰でも意見投稿できることに驚き、情報拡散しコメントを寄せていただきました。これまでこういった国の施策に関与してこなかった方々、関係していなかった方々、また地域的には関西地域や地方の研究者からの投稿の多さでした。さらに海外赴任中の研究者の方々からの意見が斬新でした。こういった国の研究開発の施策に関するフォーラムがネットで開催されていることを知り、「驚いた」「良いことだ」「遅すぎる」といった様々な感想や具体的な研究開発の方向性に関して海外から日本の現状を危惧して意見投稿された方々も多くいました。コメントから分かったんですが、そういった海外在住者から国内研究者に情報が逆流して関心を持って参加された方々も多くいました。

日本の研究開発に対する多くの方々の関心や強い思いが、白熱した議論サイトを生み、結果として同じ思いの共有するコミュニティが生まれたかと思う程の熱気を感じました。

会期途中で、折角の議論の場が出来たのに会期が短い、会期延長できないかとの意見が増えていきました。我々の思いも同じだったため、一週間程延長しました。

当初、ネットフォーラムを立ち上げている段階で我々が懸念したことは、公序良俗に反する意見や誹謗中傷の類があった場合、どう対応するかでした。主催する経済産業省/NEDOとも検討し、我々が会期中は24時間体制で監視して一般の方々からの投稿はタイムラグも設けて我々がチェックして問題がなければウェブ上にアップする方法としました。

お陰様で、1件のみ、我々事務局から投稿者に連絡を入れて確認させていただきました。我々が連絡したところ、幸いご本人の勘違いからの投稿だったことが分かり、その部分を削除して新たなコメントに差し替えられ事なきを得ました。

自治体が、SNSを活用した事例を次のスライドでご紹介します。

熊本県八代市が自治体として国内で始めてSNS(ソーシャルネットワーキングサイト)を取り入れた事例のご紹介です。

八代市のコミュニティーサイト「ごろっとやっちろ」は、市民同士が安心して情報交換できる場を目指して2003年4月にオープン。市役所が提供していた掲示板を市役所職員が自ら開発したSNSのシステムに切り替えた結果、活発なコミュニケーションが行われるようになり、大きな注目を集めました。利用は一時落ち込みましたが、SNS化して以来一気に盛り返したようです。ユーザー数は現在約1500人で、うち約8割が八代市民。市の人口は約14万人だから、約1%弱が利用している計算になります。

八代市のケースなどからSNSの機能に注目した総務省は、「ICTを活用した地域社会への住民参画のありかたに関する調査研究事業」として、地域SNSを活用する実験を2005年12月16日から2006年2月15日までの2カ月間行いました。実験地区として選ばれたのは東京都千代田区と新潟県長岡市。東京都千代田区では千代田区の第3セクターである「財団法人まちみらい千代田」が地域SNS「ちょっピー」を、新潟県長岡市では「NPO法人ながおか生活情報交流ねっと」が地域SNS「おここなごーか」を運営することになりました。

ここでご紹介しますのは、「愛車倶楽部」といった趣味の同好会といったネットコミュニティが、生まれてきています。

蘭の趣味家、愛好団体は数多く存在します。定期的に集まって情報交換しています。これからはネットコミュニティが育つ可能性は大です。ランの愛好家の多くは、写真の趣味家でもありますから、自分が育てたランをネット上にアップしてコミュニケーションを図っていくことは、必然的ではないかと考えています。

20世紀型社会から21世紀型社会に構造的な変化が起こっていると言われています。少し変化の傾向をピックアップしてみたいと思います。

● 経済優先から生活優先・自己実現へ

● 開発優先から持続可能な発展へ

● 物の豊かさから生活の質の豊かさ・心の豊かさへ

● 集団・組織の重視から個人尊重へ

● 価値観・ニーズの画一から多様へ

● 産業経済から文化志向へ

都市化や少子・高齢化は、社会的な孤立が高くなるとも言われています。家族主義的な日本社会の特性は、古くから日本人論として語られてきました。

日本的な家族や組織集団を越えたつながりが、これまで希薄になりがちでした。先程も申し上げた通り、少しずつ社会構造の変化の兆しが見えてきたとも言えるかも知れません。

脱組織化によりパーソナル化や自立的ライフスタイルに向かい、新たなコミュニティの出現は潤いのあるコミュニケーションにより充実した生活を追求するベースとなりそうです。

海外からの国際会議参加者は、会議の合間をぬって開催地の歴史や文化に触れたいという思いが強いと言われています。国際コンベンション都市をめざす新潟は、そういった都市の魅力づくりが求められています。

新潟市の魅力は、何でしょうか?

● 都市と田園が隣接して豊かな農産物の生産拠点

● 農水産物が多く、食の豊かさ

● みなとまち文化と開港150周年

● 地域の独自性や地域コミュニティの自立性を尊重した住民自治

この住民自治の推進は、先程から申し上げているコミュニティのネットワーク化を図り、都市の魅力づくりに寄与する重要なポイントではないかと思っています。

今回、私は「みなとまち文化と開港150周年」を取り上げ、今後の展開について提案したいと思います。

これまで私は、国立科学博物館と共に「産業技術史資料調査」に取り組んでまいりました。世界に誇る日本の産業技術の発展を示す資料が何処にどのように残っているか調査し、データベース化を図る事業に取り組んでまいりました。その関連で、各地に現存する産業遺産の活用に関しても、国立科学博物館のみならず文化庁や研究者と共に取り組んでいます。

新潟市にある近代化遺産や産業文化財を改めて整理しネットワーク化を図りながら産業遺産の資源化を図る「にいがた産業ミュージアム構想」の提案について、次のスライドでご説明したいと思います。

産業遺産・産業文化財は、地域の発展や変遷、そこに暮らす人々の生活や文化を後世に伝える重要な証でもあり、今に伝え、未来に伝える宝物です。産業遺産の資源化を図ることは、教育素材や観光資源として貢献する、新たな地域づくりの中核に担うものと考えております。

川崎市でも同様の調査・提案を行いました。文化庁出身で工学院大学教授を座長として、3年間かけて調査し議論して提案をまとめ報告しました。

産業遺産は、建造物などが中心となるため移設することができませんし、移設すべきものではないと考えております。従って、ミュージアム構想と言っても、博物館で展示できるものでないため、ネットワーク化を推進していくことが重要です。

この産業ミュージアムが存在することは、市民の誇りとなり様々な活用展開が考えられます。次のスライドで、ネットワーク化の具体的な実施内容をご説明したいと思います。

次に、新潟の魅力づくりについて考えたいと思います。

既にこれまでご説明申し上げた事例や考え方の中に、そのポイントは包含されていますが、今回、5つの項目に整理しました。

次のスライドをご覧ください。

「劇場体験型しかけ」とは、演劇やドラマのセットの中にいるような体験ができる、テーマパークのような環境での体験が得られる仕掛けづくりと言えます。都市全体がテーマパークのような環境は、中々日本では見られません。古都京都と言われますが、都市全体がイメージ通りとはなっていません。新旧混在しているのが実状ではないでしょうか。海外の都市のようにオールド・シティといった名称で、エリア全体を条例等で規制して保存・保全に努めてケースは少なく、あったとしても一部街並みに限られている状況です。それでも、人気スポットになっています。

先に述べた『東京ディズニーランドに見るハピネスの条件(わくわくどきどき静かに心が満たされる)』、あるいはイベント&コンベンションにおける『集客のポイント』が「仕掛け」の肝心ではないかとも私は考えています。

古くからあり本物の環境に身を置いた時に感じるほんのりとした気分や感動は、得難い体験です。そういった感動づくりとも言えます。

「ハイタッチ・ハイクオリティのサービス」とは、ハイタッチとは人と人との人間同士の心の触れ合いを指し、ハイタッチ・ハイクオリティのサービスとは、課題・要望を丁寧にヒアリングし、それぞれの顧客に適したハイレベルな対応を行うことと私は考えています。おもてなしという言葉に代表される接遇をイメージするサービスではなく、インフラ整備を伴うサービスとご理解ください。提供する設備やサービスシステムは、安っぽくなくて、知性あふれる優れた感性が感じられるものであって欲しいですね。安全・安心な地域環境を創出するベースになるはずです。

「新たなコミュニティの創造や支援」とは、先程も申し上げましたが、情報(IT)・デジタル革命により日本の社会構造の変化は着実に起こって来ています。人々の求めるコミュニティも変化しつつあります。人々のニーズを捉え、IT技術の活用により人と人とのつながり、新たなコミュニティの創造やコミュニケーションを深める支援は、豊かな地域社会を構築する大切なポイントと考えています。

「くちコミを利用した情報提供」とは、現在IT技術の進展によって幅広くスピード感のあるコミュニケーションが可能となりました。それにより情報の発信した内容について、その認知度は高まりましたが、行動が伴う効果的なアクションとするためには、くちコミの活用が効果的と言われています。前述しましたように社会の構造変化等により新たなコミュニティが形成されようとしています。そのネットワーク化を図り、くちコミを活用したコミュニケーションを推進したいものです。

「ホスピタリティ豊かなコミュニケーション」とは、旅の楽しみの一つとして、地元の人々とのふれ合いが挙げられます。ホスピタリティ豊かなコミュニケーションを図れるようおもてなしの心を養っていきたいものです。

これまで申し上げた内容を包含する具体的な事例として申し上げるとすれば、以下の通りでしょうか。

新潟らしい『みなとまち文化』や『近代化遺産』がきちんと整備され、訪れると非日常的な空間の中で歴史や文化を感じることができる。提供する設備やサービスはシステム化され高品質で、ハイタッチなものとなっていて、雑然としたサービスではなく安心感がある。更に詳しく情報を得ようとすると、そういったコミュニティサイトがありネットワーク化されており市民との交流も可能。提供するサービス内容やシステム、コミュニティサイトの情報も常に更新され、新陳代謝されていることを感じることができる。

訪れると、ホスピタリティ豊かなきめ細かい気配り、やさしさが感じられ、多くの人がまた来たい、訪れたいと思い、リピーターが多い環境となっている。

これ等は何れも人々(市民)が創り出すものであり、新潟の方々の品位や心遣いによって醸し出して新潟のアイデンティティとなっていくものだろうと考えています。新潟市民ひとり一人の日々の活動こそ重要ではないでしょうか。