ぶらりくり -壱岐編-

博多港から北西へ76㎞ほど先の玄界灘に浮かぶ島、壱岐。島の総面積は139.42㎢で山手線内側の約2倍、南北約17km、東西約15kmの亀のような形をした本島を中心に、大島、原島、長島、若宮島の4つの有人島と19の無人島から形成されており、本島は郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町の4つの町からなる。

気候的には対馬暖流の恩恵を受け、1年を通して温暖。海風の影響で夏は涼しく冬は暖かい。

壱岐の産業としては農業、漁業、畜産、酒造、観光が中心である。農業に関しては対馬暖流が注ぐ温暖な環境を利用して水稲や葉タバコをはじめ、アスパラガス、メロン、イチゴなどの生産が行われ、さらに古代米の赤米も作られている。

漁業としては玄界灘で一本釣りされる本マグロが大間のマグロと並んで日本のマグロの人気トップを走る。近海のイカ漁、岩礁地帯でのウニやアワビ漁が盛んであり、カキや真珠の養殖もおこなわれている。

畜産としては潮風を浴び羅ミネラル豊富な牧草で育った優れた肉質を誇る壱岐牛が有名で、壱岐では遺跡から家畜としての牛の骨が出土しており、古代から牛とともに生活を営んできたことが知られている。

酒造業としては壱岐は麦焼酎発祥の地でもあり、島内には7つの酒造所がある。平野部で収穫された大麦と米麹を原料に麦の上品な香りと米の甘みが特徴の壱岐焼酎は世界的な評価を受けている。

観光業としても九州の穴場リゾートとして夏には多くの海水浴客が訪れる。最近では神社などのパワースポット探訪も人気が出てきており、また古墳や元寇の戦跡など史跡も多く、海遊びから歴史散策まで様々なレジャーを有している。

壱岐 -1日目-

博多港からフェリーに揺られて2時間半ほどで壱岐・郷ノ浦港に到着した。

港から宿まではおおよそ12kmほどあり交通機関があるわけでもないのでここからさらに2時間半ほど歩いて宿まで向かうことになる。が、その前にお昼時だったので昼食をとることにした。

ウニ飯とサザエの壺焼き

残念ながら時期がずれているので生ウニは食べられなかったが、ウニ飯とサザエの壺焼きを食べて、島国に来たことを実感する。

これは歩いている途中に見つけたどこでもドア。宿まで通じていてほしい。

いや、歩けそうだとは思ったけどアップダウンのある坂をスーツケースをもって12km歩くのはさすがにキツい。ので、同じ方向に向かう車に乗せてもらおうとヒッチハイクしながら歩くことにした。

幸いなことに30分ほど歩いたところで乗せてくれる車があった。話しているとその人も宿を営んでいるそうなので、次に壱岐に来た時にはその人の宿に泊まろうと思う。

うみきれい。

大浜海水浴場

宿への記帳を済ませ、一休みしてから軽く周辺を散策することにした。近くには大浜海水浴場という遠浅のビーチがある。夏だと磯遊びやスノーケリングに最適らしい。

乙島の浜

大浜海水浴場から南へさくら貝道を歩いていくと、壱岐空港の滑走路の先端辺りに小さな岬がある。ただの岬のように思えるけど、両岸から波が押し寄せる不思議な光景を見ることができる。

両側から違う流れ方の波が合流する光景を初めて見た (潮の流れが複雑すぎるので近辺は遊泳禁止) pic.twitter.com/sSqBYeyL6f

— 藍川陸里 (@imaginary_organ) December 10, 2022

白沙八幡神社

鎮守の森へと誘う白亜の大鳥居が目を惹くが、鳥居に負けず慶大も広大で、本殿までは数百メートルある。鎮守の森はスダジイの大木など貴重な樹木が自生しており、県指定の天然記念物として保護されている。

壱岐はかつて照葉樹林に覆われていたと考えられているが、開発・伐採等によりその生域はかなり狭くなり、この鎮守の森はその原型を残している貴重なエリアだ。

白沙八幡神社の鎮座がいつ行われたのかは定かではないが、787年に神殿が東南東の方角を向き建立されたことが社記に残っている。かつては壱岐国大七社の一社として崇敬を集めており、今でも壱岐島七社の一社として信仰されている。毎年11月15日には神幸式を行い壱岐神楽が奉納されるらしい。

拝殿の天井には、江戸時代に奉納された三十六歌仙の板絵がある。

境内にある三猿の石像。それぞれ見ざる・聞かざる・言わざる。

夜ご飯 (1日目)

日が暮れてきたので散策を終わりにして宿に戻り夜ご飯をいただく。美味しかった。明日に備えて早く寝ようと思う。

壱岐 -2日目-

2日目になって真っ先に、自転車を借りに行った。壱岐は大きな島ではないが徒歩で移動するには大きすぎるし、公共交通機関もそれほど発達していない。ので運転免許を持たないのであれば自転車のレンタルがほぼ必須となる。あまり詳細な計画は立ててはいないが、一支国の王都・原の辻遺跡を見学した後に芦部周辺を巡り、行ければ勝本のあたりまで行こうと漠然と思っている。

これは原の辻遺跡につく前に見たバス停。三反田駅。

原の辻遺跡

壱岐の南東部、芦辺町と石田町を結ぶ県道23号沿いに続く約1km四方の田園地帯にある、『「魏志」倭人伝』に一支国の王都として記載された弥生時代の環濠集落・原の辻遺跡。周囲には今も豊かな稲田が広がっており、静岡の登呂遺跡、佐賀の吉野ケ里遺跡と並ぶ国の特別史跡だ。大陸との交易地であった原の辻は、卑弥呼が遣わした邪馬台国の使者が立ち寄ったかもしれないと想像すると、太古のロマンに胸が躍る。

『「魏志」倭人伝』に記された国で国の位置と王都の場所の双方が特定されているのはこの原の辻遺跡のみであり、倭人伝の内容と遺跡の発掘調査成果を比較しながら弥生時代における東アジアとの交流の歴史を解明できる国内唯一の事例として注目されている。

現在でも発掘は進行中で、2001年には祭祀用の人面石が出土している。

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家 差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴

(訳文) 南に一海を渡ること千余里で一支国に到着する。この海は瀚海と名付けられている。大官は卑狗、次官は卑奴母離という。広さ三百里ばかり、竹木や叢林が多く、三千ばかりの家がある。やや田地があるが、水田を耕しても皆が食べるだけの量には足りない。南や北の国々と交易をして暮らしている。

遺跡には周溝状の遺構も見られ、重要な儀式を行っていた場所だと考えられている。

これは従者の宿舎であり、外国からの使節団の長の世話や護衛をする従者が滞在する建物。

これは交易に使われた蔵で、外国や九州本土との交易品として板状鉄斧(鉄の原料)や絹、薬草などが収められていた。

祭器・儀器が収められていた蔵。

帯方郡など、外国からの使節団の長が滞在した迎賓用の建物。

原の辻遺跡は1904年に壱岐島内の尋常高等小学校(国府小学校)の教師・松永友雄が畑の中に弥生土器が散布しているのを発見したことにより発見された。また、石田小学校勤務となった1923年以降は遺跡に頻繁に赴き、1926年に原の辻遺跡の最初の発掘調査を行った。その調査結果は1927年に『考古学雑誌』に「壱岐国考古通信(一) -深江春の辻の遺跡包含層地-」として発表され、原の辻遺跡が学会で広く知られるきかっけとなった。

松永友雄とともに原の辻遺跡の報告をした考古学者が山口麻太郎であり、柳田国男から民俗学を学んだ山口は壱岐の民族伝承・歴史・考古学を含めた郷土史「壱岐郷土学」の研究に取り組んだ。1933年には電力開発の先覚者・松永安左エ門から経済的な支援を受けて壱岐郷土研究所を開設し、郷土資料収集や庁瀬研究が精力的に行われていった。

初期の原の辻遺跡研究を総括したのは、壱岐中学校教諭の鴇田忠正であり、1939年に原の辻の丘陵北東部斜面を調査し、1944年に『日本文化史研究』に「長崎県壱岐郡田河村原の辻遺蹟の研究」を掲載。壱岐の弥生文化が北部九州地域の影響下に形成された一方で、農業とともに狩猟・漁撈へ強く依存する生活内容や埋葬方法について特色が認められると結論付けた。この論文により壱岐の弥生時代研究の重要性が認識され、戦後に九学会連合と東亜考古学会連合による壱岐の学術調査が行われる契機となった。

これは弥生時代中期に日常的に使用していた甕形の土器だが、これを2つ合わせて子供用の棺として利用されていた。土器の形は2つで異なっており、左側は九州北部の糸島氏周辺の土器、右側は北九州市周辺の土器の特徴が残っており、2つの地域の土器が同時に使われていたことが分かっている。

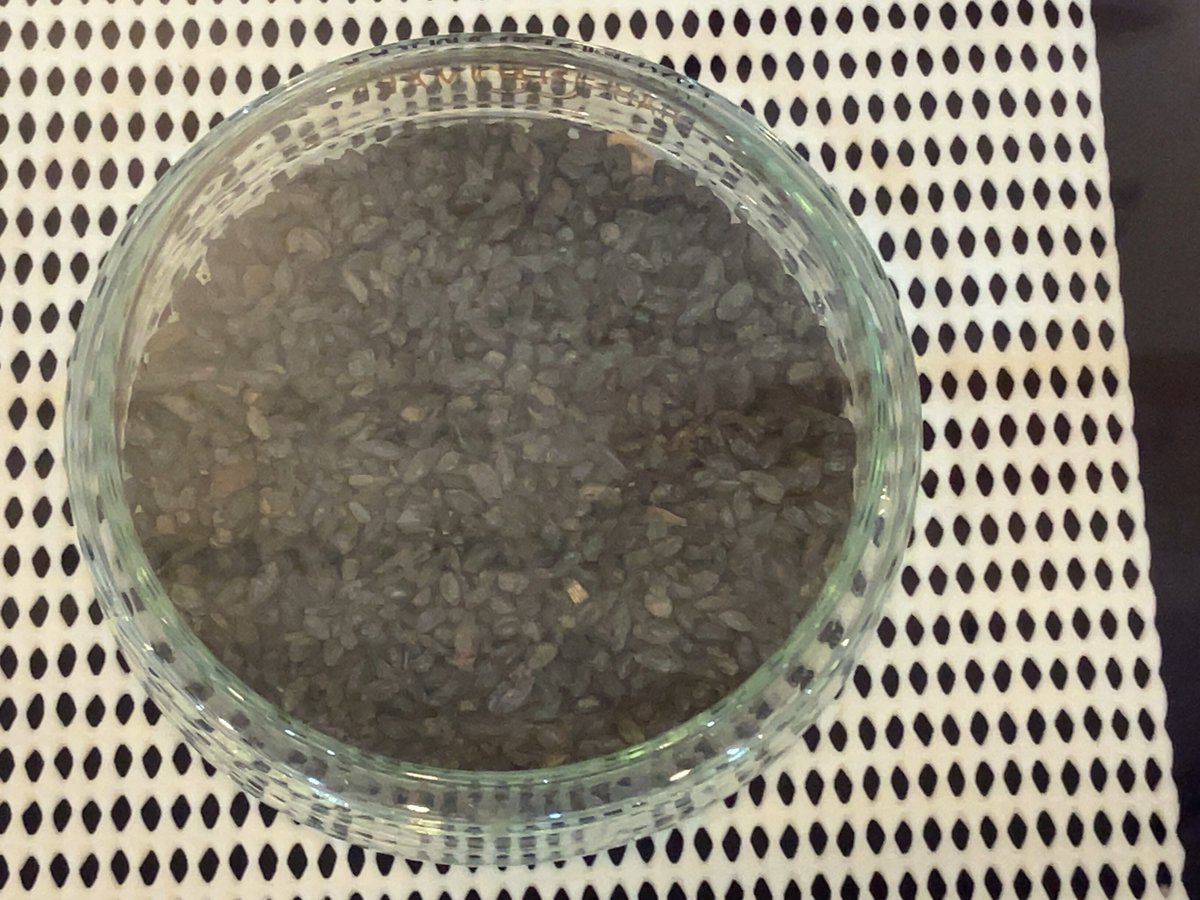

弥生時代のコメが黒く変化したもので「炭化米」と呼ばれる。地中に埋まって虫に食べられることもなく溶けることもなく現代まで残った2000年前のコメであり、黒くなってしまっているが、当時弥生人が食べていたコメの種類や栽培環境などの情報が詰まっている。コメが炭化する原因としては「外部から火を受けて変化した」「長い時間地中に埋まっていることで化学変化が起きた」等の説が考えられているが、詳細な原因は解明されていない。

また、一支国の農耕文化の特徴としてコメ以外にムギの種子が発見されていることから、ムギも耕作されていたことが分かっている。その裏付けとして、石包丁と同等数の石鎌や鉄鎌が発見されており、ムギは竪穴住居の屋根に葺かれた茅が抜けた場合の簡易補修に利用できるため、鎌を用いて根元から収穫されていたと考えられている。

以下、原の辻遺跡の来歴について簡便に記述する。

1904~1905年、小学校の教師だった松本友雄により発見される

大正から昭和初期、郷土史家・山口麻太郎によって全国に知られる。

1939年、中学校教員だった鴇田忠正が幡鉾川の改修に伴い改修場所の発掘調査を行った。その調査結果は1944年にまとめられる。

1951年~1964年、九学会と東亜考古学会により原の辻遺跡の発掘調査を行われ、居住域や墓域が確認される。朝鮮半島系の土器や鉄器、銅鏃、ト骨などが発見される

1954年、東亜公庫学会により石田大原地区で細形銅剣2本、銅矛1本が発見される

1974年、石田大原地区で甕棺墓51基、石棺墓19基が確認され、中国式銅剣やトンボ玉などが発見される。

1991年~1993年、幡鉾川総合整備計画に伴う範囲確認の発掘調査が行われる

1993年、丘陵の東側低地に沿って環濠が巡らされているのが確認され、環濠内から木製楯、木製短甲、銅鏃、貨泉などが発見される

1994年、丘陵の標高の一番高い部分から堀立柱建物群が確認される (祭儀場跡)。

1995年、確認された祭儀議場を拡張して発掘調査が行われ、主祭殿や平屋脇殿、丘陵を横断する区画溝が確認される。この時、壱岐・原の辻展示館が開館した。

1996年、丘陵の西側低地で河川跡や環濠が確認され、ココヤシ笛・細形銅剣・石製把頭などが発見される。また同時期に、日本最古の船着き場跡が発見され (八反地区)、さらには甕棺墓や石棺墓など新たな墓域を確認し、内行花文鏡や小形仿製鏡が発見される (原の久保A地区)。

1997年、低地の溜池工事に伴う発掘調査が行われ、朝鮮系無文土器や床大引材が発見される (八反地区)。また、9月2日に国史跡に指定される。

1998年、遺跡範囲を特定する発掘調査が行われ、五銖銭、三翼鏃、滑石混入楽浪系土器などが発見される (不條地区)。

1999年、丘陵の西側低地で弥生時代の河川堰が確認され、土木溜り遺構から貨泉・車馬具・鉄鎚・板状鉄斧・ト骨などが発見される (八反・不條地区)。

2000年、丘陵の西側低地で弥生時代の環濠や石組遺構が確認され、大泉五十などが発見される (八反・不條地区)。また、この年の11月24日には国特別史跡に指定された。

2001年、丘陵の西側知恵地で弥生時代の環濠が確認され、人面石、水晶玉などが発見される (八反地区)。また、石田大原墓域の周辺調査が行われ、甕棺墓や石棺墓が確認され、銅鏃、多鈕細文鏡が発見された。さらに、不條地区でも環濠が確認され、環濠内から楽浪系銅釧、貨泉、獣帯鏡などとおもに人骨が発見された

2002年、丘陵北部の高元地区で居住域が確認され、小銅鐸の舌が発見される。また、丘陵東側の石田高原地区では、環濠や給料への出入り口が確認され、竜線刻土器、ココヤシ笛、机の部材などが発見された。給料西側の八反・不條地区では環濠が確認され、環濠内から把手付きの木製扉材が発見された。

2003年、丘陵西側の環濠に沿って40m続く石組み護岸が確認され、ねずみ返しや小形仿製鏡などが発見される (八反地区)。祭儀場の北側では居住域の調査が行われ、鋳型破片と銅素材の中広形銅矛片が発見される (原地区)

2004年、祭儀場の南側で周溝状遺構が確認され、周溝ないから鉄剣と折れ曲がった鉄鎌が発見される (原地区)

2005年、船着き場跡の周辺調査が行われ、船着き場の東側に水路がめぐらされていることが確認される (八反地区)

2006年、船着き場の周辺調査が継続して行われ、東側から突堤を持つ船渠部が確認される (八反地区)。また、丘陵部では大規模な土器溜り遺構範囲確認調査が行われる (高元地区)。

2007年、船着き場の周辺調査が継続して行われ、船着き場の西側から区画溝が確認される (八反地区)

2009年、祭儀場南側の調査が行われ、丘陵を横断する環濠が新たに確認される。

芦辺町へ

原の辻遺跡を一通り見学した後は、更に遺跡への理解を深めるため壱岐市立一支国博物館に行こうかと思ったが、おなかがすいていたのでさっさとお昼ご飯が食べられる芦辺港周辺に行きたかったので、ひたすら自転車をこいで北に進んでいく。

途中にあった道の駅ならぬ島の駅。島だからね。

原の辻遺跡から芦辺港までは8kmほどあり、アップダウンも結構あるので運動不足気味の体にはちょっとこたえた。電動自転車じゃなければ諦めてたかもしれない。港が見えた瞬間、ちょっと救われた気がした。

イオン壱岐店

芦辺港のすぐそばにある壱岐一番の大型スーパー。俺は観光先でスーパーに寄るのが好きだ。その土地に住む人の生活感や息遣いが感じられ、どのようなものがどのくらい割合でどのくらいの値段で売っているのかはかなり地域差が出る。特に惣菜やデイリー用品には地域差が顕著に出る。

島国だから価格帯は高めだろうと思っていたけれども、かなり安かった。

おみやげとして大正時代から醤油を続けている布谷醤油のさしみしょうゆと奇跡の木と呼ばれるモリンガの90種類の栄養素を1粒に詰め込んだ壱岐うみかぜ農園のモリンガキャンディを買った。

これはイオンの入り口にあったトラフグの自販機。

壱岐牛

芦辺中心部を散策すると牧場直営の肉専門店を見つけたので、ここでお昼をいただくことにした。脂が染み出す上質な赤身に感動。国産の牛ヒレステーキが3,000円代で食べられるのは日本広しと言えでもあまりないのでは。東京に持って帰りたい。

この周辺にはshop & cafe 壱膳という水産加工所に併設された土産物屋がありお土産用のサザエカレー、壱岐牛カレー、ぶりめしの素、いか味噌漬、いか柚子麹漬、ブイヤベース、しっとりゆずしお、壱岐の塩飴、壱岐牛入りハンバーグを買った。随分買いすぎてカバンが重くなってしまった。

少弐資時の像

芦辺港の観光案内所の側には少弐資時の像が建っていた。

弘安4年(1281年)5月21日、19歳の壱岐守護代である少弐資時は元寇・弘安の役にて元軍を迎え撃ち討ち死にする。元軍に翻弄され一生を終えた若武者を讃えた像は、少人数の味方を鼓舞するような勇猛果敢な姿が印象に残る。

壱岐神社

芦辺港から自転車で5分くらい東に行ったところに少弐資時を祀った壱岐神社がある。合格祈願で来る人が多いらしい。

少弐公園

壱岐神社に隣接する形で弘安の役で14万の元軍を迎え撃った古戦場・少弐公園がある。展望台やキャンプ場もあり、海岸には遊歩道も整備されている。

壱岐は1274年(文永の役)と7年後の1281年(弘安の役)の2度にわたり元の襲来を受けている。文永の役においては元軍の兵力は約3万、船900艘であったが、1274年11月5日の夜に暴風が吹き荒れ百あまりの船が沈み13,500人の元兵が亡くなった。

しかしながら元の皇帝フビライ・ハンは日本をあきらめようとはせず、1281年の弘安の役では兵力14万2千、船4,400艘で6月初旬に博多湾に再来。

歴史の教科書では弘安の役の際も神風により元軍は退却したと記述され日本の犠牲は少なかったような印象を受けるが、少弐資時も討ち死にし、多くの島民が犠牲となった。その名残として壱岐島内には「千人塚」と呼ばれる15cm程度の石を積んだ犠牲者を葬った塚が至る所に残されている。この塚は古代朝鮮の高句麗の積石古墳と同じ形状であり、現在でも壱岐の言葉で「ムリコクリ」という無理矢理という意味の言葉があるが、これは「蒙古 高句麗」が由来となっている。

鎮西奉行・少弐経資は博多方面の警護をしている薩摩・筑前・肥前・肥後の御家人らを率いて壱岐の瀬戸浦に攻め寄せ、6月29日に元軍と衝突。その後、7月30日の夜に神風が吹き荒れ、それを見た日本軍は奮い立って多くの元兵を討ち取り、14万2千の中で無事に朝鮮半島に退却できたのは1万6千人程度だったといわれている。

この戦いについては「龍造寺文書」弘安五年九月九日肥前守護北条時定書状に以下のように記述されている。

「去年異賊来襲時、七月二日、於壱岐島瀬戸浦令合戦由事、申状并證人起請文令披見畢」

(昨年、元寇が来襲した時、七月二日に壱岐の瀬戸浦で合戦に及んだという事、貴方からの上申書、並びに天地神明に誓った起請文で拝見した)

これは公園にいたでかい蛇。ニョロニョロ~~。

龍蛇神社

少弐公園内に、紺碧の海に朱色の鳥居が映えている。出雲大社から来た龍神を祀っている龍蛇神社であり、龍の鱗のような岩が連なる小島に建っている。写真が上手い人が撮ればSNSで映えそう。初日の出が奇麗らしい。

壱岐神社で見た説明では辰年や蛇年の人は特にお参りすると良いらしい。ちなみに俺は違う。

鯨の墓

壱岐神社の入り口まで自転車を取りに戻ると、この近くに諸津観音という観光名所があるらしいのでそこに向かってみることにした。10分ほど自転車を北に漕いでいると面白そうな看板を見つけた。

鯨の墓とはこれいかに。わざわざ鯨に墓を建て、それにわかりやすく標識を建てているのがなんだか気になったので少し寄り道をしてみることにした。

これがどうやら鯨の墓らしい。玄界灘は良い捕鯨地であったらしく、明応年間(1492~1501年)に紀州熊野の日高吉弥が鯨組を置き、更に寛永年間に肥前大村の深沢儀太夫も鯨組を置いた。初期の頃は鉾銛で捕獲していたようだが、漁法が進み網が用いられるようになると捕獲頭数も一段と増し、漁港は活況を呈した。捕鯨の盛時には鯨供養が毎年行われ、壱岐各地に供養塔が建てられていたのだが、現存するのはこの瀬戸浦の1塔のみである。

Source: 壱岐市立一支国博物館-壱岐めぐり情報-壱岐の名所情報

Source: 壱岐市立一支国博物館-壱岐めぐり情報-壱岐の名所情報

諸津観音白歯雪公園

鯨の墓からさらに20分ほど自転車をこいだ先に諸津観音はあった。

高さ9メートルの観音菩薩像を中心に宗派の区別なくとにかくたくさんの仏像が見境なく並ぶ。宗派ってこんなに無視していいんだっけ? 島内には寺社の数が限られているので1社の役割がとにかく多いのだと無理やり納得させる。

園内にある石垣は半世紀かけて親子2代で手積みした者らしく、テレビでも紹介されたらしい。さぞかし暇だったんだろうなと思っていたら「なぜ石垣を積もうと思ったのか」を解説する立札があって「暇だったから」と書かれていた。

テレビで取り上げられたことをこんなに大々的に主張する観音様も珍しい。解説文書には「インカ帝国マチュピチュを覚える」と書いてあったが、比較対象としてどうなのか。

諸津観音に参拝して宝くじで1,009万円当てた参拝者がいるみたいだが、色落ちして9万円当てたようにしか見えない。

入口のゲートにはたくさんの鳥の像がある。

男嶽神社

諸津観音から西に10分ほど自転車を漕いだところにある男嶽神社に向かった。

これは途中にあった風力発電機。俺は鉄塔と風力発電機を見るのが結構好きで、建っているとつい写真を撮ってしまう。特に北海道のオトンルイ風力発電所が好きで、北海道に住んでいたころは天塩に用事があるときは発電機を見るためによく寄っていた。

あと、この周辺の柱などに中原達夫という名前をよく見かけた。土地の有力者の名前だろうか?

男嶽神社の入り口。ものすごく急な坂道なのでここで自転車を止めて徒歩で上る。急すぎて徒歩でも相当疲れる。傾斜を軽減したくて後半は坂を斜めに歩いた。

壱岐には大きな山が3つあり、それぞれ男岳、女岳、岳ノ辻である。その中で3番目に高い男岳山山頂に男嶽神社はある。島全体で見ると北の鬼門に位置し災いが島内に入ってこないようにする意味合いがある。

祭神は猿田彦命で、天の上の神の道案内をしたことから「導きの神様」と言われ、豊作・豊漁・縁結び・交通安全などの御利益があるといわれている。

境内には多数の石猿がおいてあり、その数は200体以上。山全体がご神体とされており、その神聖さ故に明治時代までは一般人の立ち入りは禁止されていた。

境内には展望台があった。眺めはすこぶる良い。

女嶽神社

男岳山にあるのが男嶽神社であれば、女岳山にあるのが女嶽神社である。この2つの山は距離的には結構近しいが、山を一度下山してまた昇る必要があるので体感としては結構距離がある。

男岳山から女岳山に行く途中にあるダム。その名も男女岳ダム。分かりやすくて大変よろしい。Google mapを信じてダム湖を経由して女岳に行けるかと思ったけど、ダム湖に降りてから女岳に通じる道は見つけられなかったのでこの辺りで上って降りてを繰り返していた。

男嶽神社は参道も整備されていて場所もわかりやすかったが、女嶽神社は山の中にあるので結構わかりにくい。祭神は天の岩屋に隠れた天照大神を踊って誘い出した天鈿女命。すなわち芸能の神様だ。男岳山の猿田彦命と結婚したことから縁結びの神様としても崇められている。

参道の途中には巣食石という御神体があるらしいのだが、どこにあるのかは分からなかった。

箱崎八幡神社

女岳からさらに西に進むと市街地が見えてきて、学校があったりと人の気配がしてくる。箱崎八幡神社は別名海裏神社とも呼ばれ、玄界灘に挑む漁師たちの守護神となっている。室町時代に紀州の鯨組が寄進した灯篭も置かれている。

文永の役 新城古戦場

1274年10月14日、第一次蒙古襲来において浦海海岸に上陸した元軍は守護代の館・樋詰城に侵攻する。守護代・平景隆を首将とする武者らが迎え撃つも庄ノ三郎ヶ城の前の唐人原にて大敗、樋詰城に引き、翌15日に全滅する。長閑な田園風景の真ん中に、戦死者を弔う千人塚が建てられている。

夜ご飯 (2日目)

本当はこの後勝本町を巡りたかったが、これ以上進んでしまうと日没までに宿に戻ることができなくなってしまう。壱岐は市街地でないと街灯がほとんど立っていないため日没後に自転車を漕ぐのは暗くて危ない。ここで引き返す。45分ほど自転車を漕いで宿にもどる。

2日目の夜ご飯。美味しかった。疲れていたのであまり夜更かしはせずにさっさとお風呂に入って眠る。

壱岐 -3日目-

3日目は壱岐南西部の郷ノ浦を中心に回ろうと思う。

万葉公園

黒木城と呼ばれた山城の後を整備した公園。南に印通寺港、北西に原の辻を眺められる非常に見晴らしの良い公園だ。

名前の通り「万葉集」に由来する公園で、今元号の「令和」は「梅花の歌」32首の序文からとられたが、この32首は太宰府長官であった大伴旅人の邸宅に壱岐からの2人(壱岐岐守板氏安麻呂と壱岐目村氏彼方)など九州の官人を招いた宴の席で詠まれた。32首の中の1首は壱岐目村氏彼方によるもので、この歌碑が勝本町の布気触におかれている。「春柳 かづらに折りし 梅の花 誰か浮かべし 酒杯の上に」(髪飾りにしようと手折った梅の花をいったい誰が浮かべたのでしょう、めぐる盃の上に)

736年に遣新羅使として大陸に向かう途中に石田で病死した雪連宅満を偲んだ万葉集に残した挽歌の歌碑が立っている。雪連宅満は亀の甲を焼いて吉凶を占う卜部という役割を担っていた。

石田野に 宿りするきみ 家人の いづらとわれを 問はばいかに言わむ

(石田野にて永遠に眠りについている宅満よ、家族らがあなたの所在地を尋ねてきたら、私はどう答えたらよいのか)

碧雲荘

朝鮮半島で財を成した資産家、熊本利平が昭和初期に建てた邸宅。印通寺港を見渡す昭和初期の豪邸。

花雲亭

碧雲荘の隣にある、同じく熊本利平の功績が讃えられ、旧宮家から下賜された茶室を移築した茶室。1650年ごろに後水尾天皇が水無瀬宮に後鳥羽上皇を偲んで造営した燈心亭を模して造営された。

松永安左エ門記念館

日本の電力開発の先駆者で「電力王」や「電力の鬼」の異名を持つ松永安左エ門の功績を伝えるための記念館で、氏の生前に愛用していた所持品や写真などが展示されている。

昭和11年頃、戦争の激化に伴い打ち出された電力の国家管理案に強く反対するも破れ一切の事業から手を引くが、戦後の昭和24年に電気事業再編成審議会委員となり、誰一人賛成しなかった電力9分割案の自説を貫き、日本の電力事業の今日を築いた。

これは張作霖から贈られた杖。

松永の恩師・福沢諭吉の書。当時は福沢家とともに二頭立て馬車に乗り観劇によく行っていたそうだ。

勲一等瑞宝章。戦後第1回目のもので後の新日鉄会長の長野重雄の強い推薦で受賞。授賞式当日には本人は訪れず、息子の安太郎が代理で出席した。

火曜界の木札。当時の内閣総理大臣・池田隼人、東京電力会長、関西電力会長、中部電力会長、関西電力社長、日本開発銀行総裁、日経連会長、野村証券会長、新日本製鉄会長など、政界・財界・学会と幅広い人材が松永を囲んでいた。

松永が死去した際にアーノルド・トインビー博士から贈られた弔電。松永は資材を投じ博士の『歴史の研究』全25巻を和訳し、日本に紹介した。

乃もと寿司

松永安左エ門記念館から30分ほど西に自転車で進むと、壱岐の中心地・郷ノ浦町に着く。島国に来たからには寿司を食べなければならないという使命感の元、お昼ご飯は町にある寿司屋に入った。

地物のネタばかりを握ってくれるお店で、びっくりするほどおいしかった。この旅行中に食べたものの中でトップクラスに美味しい。あまりの美味しさにびっくりした。クエ、キジハタ、ミズイカ、ヒラマサ、アコ、アナゴ、壱岐牛などなどをいただいた。

岳ノ辻

腹ごなしを済ませた後は標高212.8mの壱岐最高峰・岳の辻に上ってみた。

岳の辻には古代より異国船の行き来を監視する烽火台や遠見番所が置かれていた。

山頂からは郷ノ浦港が見渡せ、左から原島、長島、大島と渡良三島も見える。実はこの三島は有人島である。目の良い人には対馬まで見えるらしいが、僕の視力ではわからなかった。

山頂の広場には折口信夫の歌碑がある。

葛の花 踏みしだかれて 色あたらし この山道を 行きし人あり

龍光大神

岳の辻の中央展望台付近に龍光大神という神社が建っている。

七つの爪を持つ龍の石像。すごいパワーを持つらしいがなぜか蜜柑を咥えていてかわいい。

小島神社

一支国の王都・原の辻を訪れる古代船が往来した玄関口、内海湾。その湾内に神が宿る島として崇められてきた小島を神域とした神社が小島神社である。潮が引くと海が割れ砂の参道が姿を現す神秘的な神社で、1日2回の干潮時にしか参拝することができない。モン・サン・ミッシェルじゃん。

はらほげ地蔵

干潮時にはあはま降りて拝むことができる我慢長になると胸の部分まで海に使ってしまうお地蔵様。おなかの部分には丸い穴が開いており、干潮時にお供え物を入れ、潮が満ちお供え物が海に運ばれる際に祈りをささげたといわれている。何のために作られたのかはいまだ分かっておらず、遭難した海女の冥福を祈るため、捕獲した鯨を供養するため、体内の病気を洗い流すためなど様々な説がある。

左京鼻

八幡半島の先端に突出した海食崖、左京鼻。草原の緑と玄界灘の深い蒼とのコントラストがとても美しい。

海中からは柱状節理と呼ばれる石柱を重ねたような奇岩がそそり立ち、これは壱岐の八本柱の一つに数え得られている。

石柱の上部は雪が降ったように白くなっているが、こっれは鳥のフンによって染められて雪のように見えている。

岬の先端には祠が建っている。

夜ご飯 (3日目)

今日の観光は以上にして宿に戻る。これまではおさかな中心のごはんだったけれども、3日目はお肉も多く出た。

壱岐 -4日目-

4日目はほとんど観光するチャンスはなく、印通寺港から佐賀の唐津に行く船に乗って壱岐から脱出する。印通寺港まではちょっと距離があるので、宿の御主人に車で送迎してもらえることになった。ありがたやありがたや。

港に泊まっていたキッチンカー。吉野家にキッチンカーが存在することを初めて知った。

港の売店で売っていた「かすまき」というお菓子。壱岐銘菓らしい。

船は定刻通りに出向した。さよなら壱岐。ここからは佐賀の唐津に向かう。呼子でイカを食べたり唐津城を見学したりしたい。

おまけ: 壱岐歴

元始~古代

3世紀末に編まれた中国の歴史書『「魏志」倭人伝』に一支国として記され、「三千ばかりの家がある。やや田地があるが、耕しても食糧は十分でないので、南や北と交易している」と記述され、日本と大陸との中継地点であったことがうかがえる。古墳時代には現在確認されているだけで280基以上の古墳が築造される。

旧石器時代

紀元前15000年頃: 原の辻遺跡、カラカミ遺跡の黎明期

縄文時代

紀元前7000 ~ 紀元前1000年頃: 鎌崎遺跡・名切海岸遺跡、松浦海岸遺跡の繁栄期

弥生時代

紀元前300 ~ 300年頃: 原の辻遺跡、カラカミ遺跡、車で移籍の繁栄期。『魏志倭人伝』に記される

古墳時代

400年頃: 円墳や横穴式石室を中心に、島内に280基以上の古墳が造られる

中世

663年に百済救済のために出兵した白村江の戦で、倭軍が唐と新羅の連合軍に大敗。以降、国防を強化するため対馬や壱岐に防人が配備された。平安時代には、朝鮮半島の新羅や満州の刀伊からの侵略を受け、鎌倉時代には2度にわたって元軍が襲来。壱岐は激戦地となり壊滅的な被害を受け、生き残った島民は100名に満たなかったといわれている。主戦場となった少弐公園には復元された烽火台が置かれている。

飛鳥時代

664年: 九州沿岸防衛のために、対馬・壱岐・筑紫国に防人と烽火台がおかれる。

奈良時代

712年: 『古事記』の国生みの神話に5番目に生まれた「伊岐嶋」として記される。

720年: 『日本書紀』の487年に押見宿禰が月神を壱岐から京都へ分霊したと記される。

741年: 聖武天皇が全国に国分寺創建の名を出す。壱岐直の氏寺を嶋分寺として転用。

平安時代

835年: 新羅の侵攻に備え、島人330人に防人として14か所の要所を守らせる

838年: 新羅人の往来に備え、弩師をおき、百脚の弩を備える。

895年: 新羅の賊が来襲。官舎が焼失したことを太宰府へ報告

927年: 醍醐天皇の命で編纂された『延喜式』に、壱岐の24の神社が記される

1019年: 刀伊の賊が来襲。国司の藤原理忠を殺害し島民を多数掠奪。死者148人

近世

蒙古襲来によって田畑も荒れ放題となっていたが、そんな環境下で生き残った島民の中には同様の被害を受けた対馬や五島列島の住民と結託し、朝鮮半島や大陸の沿岸で海賊行為を働く者らが現れる。これが後の倭寇であり、16世紀には東アジア海域での貿易行為で富を築いていった。倭寇の有力者・源壹の居城であった城山の頂上には生池城の跡が残っている。

室町時代

1338年: 足利尊氏が全国に安国寺を建立。壱岐では海印寺を壱岐安国寺に充てる。

1435年: 箱崎八幡神社社家に伝わる古文書に、壱岐雅楽が奉納されたことが記される

1443年: 壱岐・対馬・松浦の倭寇が中国の沿岸を襲い、帰途に済州島の官船を襲撃

1472年: 唐津の岸岳城主の波多秦が壱岐に攻撃をかけ、全島を領有

1570年: 波多氏の家臣、日高甲斐守が壱岐を押領

1571年: 浦海の合戦が起こる。対馬の宗氏が波多氏の依頼で壱岐を攻撃するが大敗。また同年、壱岐を納める日高氏が平戸の松浦氏に従属し、以降壱岐は平戸領となる。

安土桃山時代

1591年: 文禄の役・慶長の役にあたって豊臣秀吉が壱岐国勝本城の築城を松浦氏に命令

1593年: 日高甲斐守が平壌城の戦闘で戦死

江戸時代

1607年: 第1回朝鮮通信使が勝本に寄港。以降、12回の使節団が来島

1641年: 岳の辻と若宮島に遠見番所と烽火台を置く

1656年: 見地の結果、壱岐の石高は4万5850石とされる。

1710年: 松尾芭蕉の高弟である河合曽良が幕府の巡見使として訪れ勝本で病死

1813年: 伊能忠敬が壱岐国を訪れ、土地の計測を行う

1859年: 春の嵐によって漁船が転覆し53人が死亡。「春一番」の語源となる

1861年: 『壱岐名勝図誌』が編纂

近代以降

明治時代、「電力の鬼」と呼ばれた電力の普及や近代産業の基礎を築いた松永安左エ門が誕生する。昭和以降は原の辻遺跡の発掘や笹塚古墳から装飾品が出土するなど、日本の古代史を知る上で貴重な発見が多数なされた。また、それらの歴史的遺産が貴重な観光資源となり、全国から観光客が訪れる観光業が発展する。

明治時代

1871年: 7月に廃藩置県により平戸県となるが、11月に長崎県となる

1873年: 犬狩騒動と呼ばれる百姓一揆が勃発。郷ノ浦から湯本、印通寺と拡大

1874年: 諸吉、武生水、渡良、霞翠、箱崎に小学校が設置される

1904年: 弥生時代の環濠集落跡である原の辻遺跡が発見

大正時代

1914年: 松永安左エ門が壱岐電灯を設立し、翌年壱岐に送電開始

昭和時代

1933年: 黒崎砲台が完成。1922年の軍縮会議で廃刊となった戦艦土佐の手法が設置される

1968年: 海岸部を中心とした広範囲が壱岐対馬国定公園に指定

1987年: 壱岐神楽が国の重要無形民俗文化財に指定

平成時代

1989年: 掛木古墳、笹塚古墳の発掘調査が行われ、金銅製馬具や金銅製亀形飾金具が出土

1995年: 原の辻遺跡が『「魏志」倭人伝』の一支国の王都であると特定

2000年: 原の辻遺跡が国の特別史跡に指定。

2001年: 原の辻遺跡から人面石が出土

2010年: 壱岐市立一支博物館がオープン

2015年: 文化庁より「日本遺産 国境の島「壱岐・対馬・五島」〜古代からの架け橋〜」として日本遺産に認定

参考文献

事前に以下の本で壱岐の予習をしていきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?