甲冑好きが、勝手に本気出して戦国BASARAの伊達政宗の甲冑を考察してみた件

前回の勝手に考察した、あつ森の「かっちゅう」はこちらからどうぞ

今回も個人の見解で考察していきましょう🔎

(使用しているイラストは、私がざっくりトレースしたもので、綺麗に表示されない事もあると思いますがご了承ください。後諸々甲冑に関する書籍を読んで勉強していますが、もし情報に誤り等がありましたらコメント欄にご指摘のほうよろしくお願いします、フォローしに参ります←)

では改めて...

✔︎そもそも「甲冑」とは?

頭に被る「兜」と体を守る「鎧」の2つの総称。

時代の戦闘方式の変化と共にその姿を変え、古墳~奈良時代には「短甲」と「挂甲」、平安時代には「大鎧」、南北朝・室町時代は「胴丸」「腹巻」、安土桃山時代には「当世具足」が主に用いられた。

まず、真っ先に目に入る「兜」から考察していきましょう。

この弦月の前立てが印象的な兜、実際の兜は「六十二間筋兜」ですが、頭頂部の盛り上がりから見て「桃形兜(南蛮兜)」かなと考察します。

●桃形兜→戦国期の日本を訪れたポルトガル人やスペイン人がもたらしたヨーロッパの兜(南蛮兜)が起源。桃の形に似ていることからその名がついた。

そのまま下に続き、「胴」を見ていきましょう👀

実際の胴は5枚に分かれるのが特徴な「五枚胴」ですが、正面の胸から腹にかけて盛り上がり鎬があるように見えるので、「南蛮胴」か「和製南蛮胴」ではないかと考察します。

●南蛮胴、和製南蛮胴→安土桃山時代に盛んに行われた南蛮貿易によって、輸入された甲冑が起源。特徴としては「①前後の胴が各1枚の鉄板で作られている」「②胸から腹にかけての盛り上がり鎬」「③胴の下端がV字になっていること」「④胴の腕部分に覆輪を用いず、直接ひねり返して縄目状の模様をつけるように叩いて補強している」事があげられる。

和製南蛮胴は南蛮胴のデメリットである「大変サイズが大きくかつ重い」「高価」を克服する為、日本人の体型に合うように作られたもの。特徴としては「胴の下端がV字ではなく平になっている」事。

ここまで考察してみて思った事は、「南蛮語を話すというBASARA独特の設定が見た目に顕著に現れている」と感じました✨

胴から肩に視点を変えてみましょう👀

陣羽織を羽織っているので、全体像が掴みにくいですが、板札を素懸で威している様に見えるので、「板袖」ではないかと考察します。

●板袖→延板で作られており、動きやすくしてある。当世袖の一種。

そしてそのまま籠手、佩楯の考察をしていきたいのですが、これでは!というものがなくて...その次に考察する「脛当て」にデザインを寄せたのではと考えました。

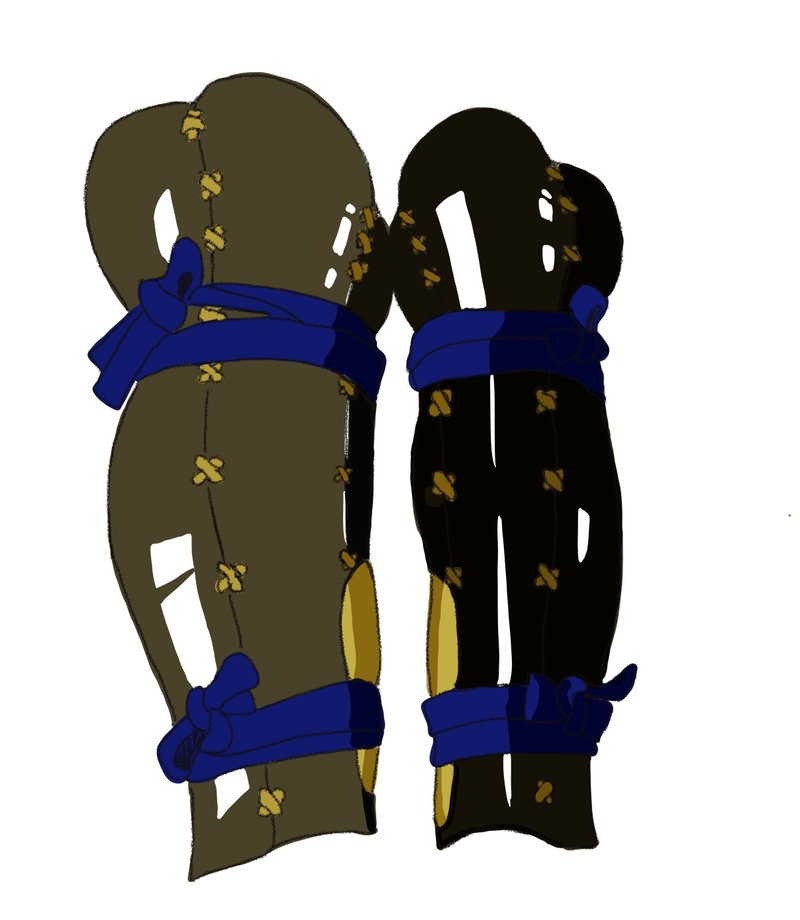

脛当てはデザインを見たところ、膝を守る「立挙」も鉄製で作られている様に見えるので、「筒脛当」ではないかと考察します。

●筒臑当→鉄板3枚を筒状にし、蝶番で繋ぎ合わせて脛を保護するようにしたもの。

ひとまずトータルで考察した結果、「BASARAに出てくる個性的なキャラクター1人1人に合わせたスタイリッシュな世界観にあった甲冑デザインである事が分かりました✨」

BASARAシリーズ次回は「真田幸村」の甲冑を考察してみたいと思います!

ぼちぼち気長にお待ちください🙇♂️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?