(7月27日まで公開) あなたは この歌を 知っていますか? G H Q が 消した 国民的唱歌

🐧は、この歌を知りませんでした。初めて聞きました。( ビデオは2本あります ) 特に上の1本目のビデオは、おすすめです。🐧

👇

差出人: 伊勢雅臣

件名: GHQが消した国民的唱歌

日付: 2021年7月23日

<新ビデオ公開>

< GHQが消した国民的唱歌 >

戦前、多くの人に愛され

小学校の教科書には必ず載っていた

ある歌がありました。

しかし、その歌は、、

戦後GHQによって消されてしまったのです...

↓

消された唱歌の謎を知る

*****

♪兎(うさぎ)追いし、かの山〜♪

の歌い出しで始まる『故郷』

♪菜の花畠に、入日薄れ〜♪

の歌い出しで始まる『朧月夜』

これらの唱歌は100年以上にわたって

歌い継がれており、

あなたも幼い頃、

学校で習ったのではないでしょうか?

現在の小学校の音楽教科書にも

掲載されているこれらの唱歌ですが、、

実は、GHQによって都合の良いものだけが

残されていたことを知っていましたか?...

なぜなら、大東亜戦争の敗戦後、

GHQの意向に沿って

軍国主義や神道などに関わると見なされた歌は

教科書から削除されたからです...

その方針は戦後75年経った今も

変わっていません。

『故郷』や『朧月夜』のように

GHQのハードルを越えて

生き残ることができた歌もあれば、

戦前、多くの国民に愛されていたにもかかわらず

一瞬にして消し去られた歌もあります...

あなたはこの歌を知っていますか?

↓

消された唱歌の謎を知る

P.S.

実は、

♪われは海の子白なみの〜♪

で始まる「われは海の子』も

本来7番まであった歌詞を

3番までに切り捨てられた上で

現在まで生き残っている特異な歌です。

しかし、

本日公開しているビデオで

ご紹介している歌は、

GHQによって完全に消され、

現代の日本で知っている人は

ほとんどいない...

その理由は、明治日本の躍進に貢献した

ある一人の男の存在が

大きく関係していたのです..

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

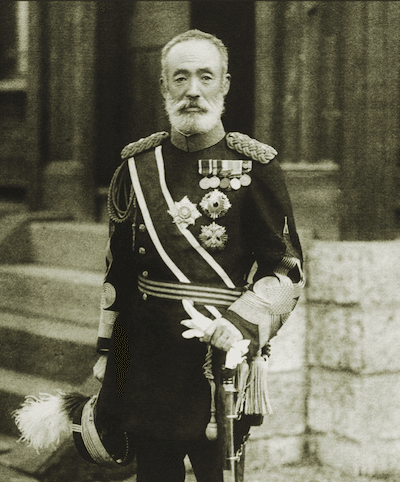

< 明治の英雄:海の東郷・陸の●● >

明治時代...

極東の小国だった日本が、

世界最強と言われたロシア軍に勝利し、

海外を驚かせた日露戦争。

そんな、日露戦争の英雄と言えば

誰が思い浮かびますか?

一番有名なのは、

日本海海戦で日本を勝利に導いた名将:

東郷平八郎ではないでしょうか。

しかし、この東郷と並ぶ

国民的英雄がいたことを

ご存知でしょうか?

少しだけヒントです。

・戦前の小学校教科書には必ず載っていた。

・戦前には毎年、伝記が刊行され

その数は100を超える。

(*西郷隆盛に次いで多い)

・死後には、彼の名前を付けた

石鹸や薬など、“あやかり商品”の発売が相次いだ。

(*何しろ彼の名前が付けば売れた)

その人物とは、、

乃木希典(のぎ まれすけ)

日露戦争において、

「世界のいかなる国が攻撃しても3年は持ち堪える」

と言われた、ロシア軍の難攻不落の要塞を

約5ヶ月で陥落させた英雄です。

この偉業から彼の優れた戦略を

尊敬していた国民もいるでしょう。

しかし、、

彼が国民に親しまれた本当の理由は、

軍人としては珍しい“人格”に隠されていました。

通常なら、

「勇ましさ」「類稀な戦略」などで

尊敬される軍人が多い中、

彼はどのような人格を

持ち合わせていたのでしょうか?

それは、ロシア軍との戦いの後に開かれた

ある会見のエピソードから読み取れます。

この会見は、当時、

日本人の美徳を表すエピソードとして、

世界に知れ渡りました...

PS

ちなみに、乃木希典は

ある意外な人物からも

尊敬されていました。

それは、、

マッカーサーの父親。

彼は、日露戦争時に観戦武官として

乃木の身辺に付き添っていました。

彼もそこで、乃木の人格に惹かれ、

息子のダグラス・マッカーサーに

「乃木希典のような軍人になれ」

と教えていたそうです。

しかし、奇しくも、、

乃木は、戦後にダグラス・マッカーサー率いる

GHQにより、その存在を消し去られることになるのです。

なぜ、GHQは乃木の存在を

消す必要があったのでしょうか…

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

< 乃木希典が台湾で広めた道徳教育 >

日本では忘れられているにもかかわらず、

お隣の国、台湾に根付き高く評価される

戦前日本の教育理念...

その正体とは?

*****

あなたは、

“リップンチェンシン”

という言葉を聞いたことがありますか?

「あの人はリップンチェンシンだから大丈夫」

「あの店はリップンチェンシンだから安心ね」

こんな使い方をされるようなのですが、、

実はこの言葉、

お隣の国、台湾で使われており、

その意味は、

“日本精神”

「公正さ」「勤勉さ」「信頼」を表す

言葉として使われており、

『台湾人と日本精神(リップンチェンシン)』

という書籍が出版されるほど、

台湾では馴染みの深い言葉のようです。

そして、この本の中には

「日本の道徳教育こそが

台湾人の精神基盤となって、

その後の台湾発展に大きく貢献した。」

と書かれており、

「日本の道徳教育」が高く評価されています。

では、「日本の道徳教育」は

どうやって根付いたのでしょうか?

実は、日本が台湾統治をし始めた頃は、

抗日運動が起こるなど、治安はとても悪い状況...

そんな状況の中、三代目の台湾総督として

就任した人物が、

乃木希典(のぎ まれすけ)

彼は、

「治安の改善は教育にある!」

として、高い道徳心が書かれた

日本の“ある教育理念”を普及。

この教育理念を広めたことが

後に台湾に日本精神を

根付かせるキッカケとなるのです。

乃木が普及させた、その教育理念とは...

P.S.

『台湾人と日本精神(リップンチェンシン)』

の本の中には、この教育理念について、

こう書かれています。

「この●●が、戦後の日本で非難されるような

軍国主義的なものではなかったと考えている。

●●は現代でも古今東西に通じる

“人の道”であると信じている。」...

●●の正体を知る

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

< 全国シェア50%教科書の欠点.. >

現在、使用されている教科書の実態を

あなたにも知っていただきたいと思い、

明日:7/27(火)までの期間限定で

講座本編の一部を特別に公開します。

お見逃しないよう、

ご覧ください。

↓

限定動画を見る

*****

下↓にある画像は、

全国で50%のシェアを誇る

東京書籍の中学公民教科書。

お子さんがいらっしゃる方であれば、

見覚えがあるかもしれませんが、、

この中身を見たことがありますか?

(東京書籍『新編新しい社会公民』平成28年度採択)

この教科書で教えられている内容に関して、

麗澤中学・高校で講演実績があり、

筑波大学の非常勤講師も務める

伊勢先生は次のように指摘します。

伊勢先生:

全国で一番のシェアを誇る

この教科書がどういうことを

教えているのか...

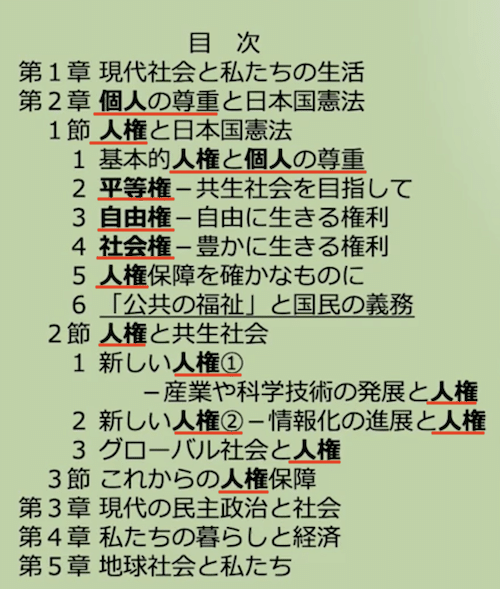

まず、こちらの目次を見て

いただきたいのですが、

第2章で憲法について述べた章があります。

ここでは「個人の尊重と日本国憲法」というタイトルが

付けられており、

まるで、憲法が個人の尊重しか

訴えてないかのような表現ですね。

その中身を、さらに探ってみると、

「人権」「平等」「自由」などといった

言葉が並び、

人権のオンパレード。。。

こういう教科書で学んでいると、

「個人の人権は何よりも第一に

考えなくてはいけないんだ!」

と中学生たちが思ってしまうのも

無理ないでしょう...

しかし、世の中には

自分の命を危険に晒してまで

私たち国民を守ってくれている

自衛隊のような方々がいます。

そういう人達がいてこそ、

「個人の人権」は成り立っています。

この人達に対する感謝の気持ちを蔑ろにして

個人の人権や自由ばかりを尊重していると、

本来、日本人が大切にしてきた

相手を思いやるという

共同体の精神が薄れてしまうのではないかと

私は危惧しています...

それに比べて、

戦前の道徳教科書は

何を教えていたのか見てみましょう。

こんな、二人の男の子が描かれた絵の

物語から始まるのです。

この物語が伝えていたこととは、、、

P.S.

この物語は、

明治天皇が発せられ

戦前の日本人の精神的支柱となっていた

“ある教育理念”をベースに描かれていたのです。

↓

限定動画を見る

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

< 講義の奥深さに敬服(Saikiさま) >

from 伊勢雅臣

“教育は国家百年の計”

と言われるように、

教育というのは、人間の生活・夢、

さらには国家をも変えてしまうほどの

影響力があります。

我が国の先人たちは、

過去に素晴らしい教育の理念を

紡いできてくれました。

しかし、多くの国民はそれを知らずに、

戦前の価値観は全て“悪”

欧米からきたもの・国際基準という

価値観は“善”とする考えが広まっており、

大切なものを失っているように思えます。

過去の先人たちが築いてきた、

「人育て」の原理を知り、

それをどう汲み上げ、

活かすことができるかを考えることで、

国民一人一人が志を持って、

活力ある毎日を過ごせるようになると

確信しています。

今、私たちが気づかなければ、

先人たちが受け継いでくれた叡智が

いずれか、消えてしまうかもしれません…

戦後の教育により、

教え込まれた自虐史観に囚われるのは

もうやめにしましょう。

過去の先人たちが残してくれた

正しい道しるべのもと、

国民一人一人が良心を持ち、自ら勤勉し

かつ互いに思いやりを持って、

教育に励んでいけば、

国の文化や経済は大いに発展し、

きっと日本はこれまでにないほど強く、

自信や希望に満ち溢れた国として世界の中で、

輝きを取り戻すことができるでしょう。

ぜひ、この活動にご賛同いただけると幸いです。

=====

講義の奥深さに敬服

(Saikiさま)

先生の講座を聞き、その奥深さに敬服いたしました。

自虐史観に踊らされ、

中身のない歴史教育で育ったことに気づき、

もう一度人生をやり直したいくらいです。

そういう意味で、「和の国」教育は老若男女問わず、

できるだけ多くの方に聴講していただきたい。

「和の国」教育は日本を華やかにしてくれるものだと

信じています。

=====

全ての日本人にとって必須

(坂本さま)

講座を受けて、戦前の教育のことを、

客観的に、きちんと理解することができました。

さらに、その精神をこの国に

復活させるべきと切に思いました。

むしろ、それをせずに、

日本が生き残り、強くなり、国民みなが豊かになり、

世界に価値を与え、世界の一員として

敬意を集める国でいられるのでしょうか。

私は、小学生の頃から朝日新聞を読み、

憲法9条は守るべきものと考えていた、

ごく普通に「マジメに洗脳されていた」

50代の日本人です。

ですが、目が覚めました。

戦前の教育は軍国主義なんかではなく、

人として、そして、日本という国の一員として、

至極まともなあり方を説いています。

すべての日本人にとって、必須だと感じる講座でした。

( 下記は、伊勢雅臣氏のメルマガより )

司馬遼太郎が描き損なった「和の武人」乃木希典

■1.「祖母から乃木大将の話や歌を教えてもらいました」

先週の日曜日21日に、国際派日本人養成講座Live『皇室が紡いだ救国の歴史』の「第2講 明治天皇の祈り 編」をお話しし、熱心な感想を多数いただきました。その中で乃木希典大将の事を祖父母から聞いていた、というお便りが2件ありました。

__________

(Emiさん) 小さい時、祖母から乃木大将の話や歌を教えてもらいました。思い出しながら拝聴しておりました。今も頭に流れています。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

__________

(一視聴者さん) 私の祖父母は明治32・36年生まれで、英雄といえば乃木大将でした。私も小さい頃は乃木大将は古いなーとしか感じておらず、中学の時に先生から「金州場外の作ー乃木希典」という詩吟を教わったのですが暗い印象しかなかったです。

しかし、海外では乃木大将は日本の誇る英雄であり、敗者のロシアの将軍にも敬意をもって接した武士道が世界に評価されたこと、そしてそれが明治天皇からの命令であったことを知り、日本の教育はどうしてこういう大事なことを教えないのかと感じました。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

乃木大将は戦前の「英雄」から、戦後は無視、あるいは「愚将」と180度評価が変わっています。そこに現在の教育問題が窺えるのです。この点は、今回の講義ではじっくり触れることができませんでしたので、本稿で補っておきます。

■2.「児玉は、成功した」という「真っ赤な嘘」

現在の歴史教科書では乃木大将も登場しませんから、乃木将軍を知っていても、愚将であるかのように捉えている人が多いのは、司馬遼太郎氏の総発行部数2千万部という超ベストセラー『坂の上の雲』の影響でしょう。

司馬氏の作品群が幕末から明治にかけての自虐史観を払拭したことは大きな功績ですが、時々、その作品を面白くするがために偏った人物描写をしており、それによる歪んだ史観も広まってしまいました。その最たる例が乃木大将です。

『坂の上の雲』では、「無能な乃木大将」に任せていては将兵がムダに死んでしまうだけで203高地は一向に落ちず、それでは旅順港内に逃げ込んでいる旅順艦隊は壊滅できず、やがてバルチック艦隊がやってくれば、日本海軍も二倍の相手に負けてしまい、その結果、満洲に進攻している日本陸軍も補給を受けられず、全滅してしまう、と、当時の日本が直面していた危機を描きます。

そこで児玉源太郎総参謀長が乃木の司令部にやってきて、乃木大将から指揮権を一時的に取り上げて、作戦変更し、それが功を奏して203高地が落ちた、という筋書きになっています。作戦変更を命ずるシーンは次のように描かれています。

__________

児玉は(JOG注: 命令に反対する砲兵少佐の)奈良をおさえ、

『命令。二十四時間以内に重砲の陣地転換を完了せよ』と、大声でどなった。結果からいえば、児玉の命令どおり、二十四時間以内に重砲は二〇三高地の正面に移されたのである。[司馬、1143]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

そして、この結果をこう描いています。

__________

児玉は、成功した。

かれは砲兵陣地を大転換することによって歩兵の突撃を容易ならしめ、六千二百の日本兵を殺した二〇三高地の西南角を一時間二十分で占領し、さらにその東北角をわずか三十分で占領した。明治三十七年十二月五日である。[司馬、1440]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

しかし、陸軍士官学校卒で大東亜戦争では砲兵中隊長として従軍し、戦後は自衛隊で陸将補まで務められた桑原嶽(たけし)氏は著書で、こう批判しています。

__________

しかし、これは真っ赤な嘘である。

実際に陣地変換した火砲は前述したように十二サンチ榴弾砲・一五門、九サンチ臼砲・一二門だけである。当時の第三軍の全火砲・三百数十門の数パーセントに過ぎない数である。

(JOG:攻略の中心となった)二十八サンチ榴弾砲のごとき陣地変換など全然していない。はじめからできるはずがないのである。[桑原、3253]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

司馬氏は「砲兵陣地を大転換」して「児玉は、成功した」と描きましたが、その「大転換」とはわずか砲数の「数パーセント」に過ぎず、「真っ赤な嘘」だというのです。

203高地への攻撃目標転換も、重砲の布陣も児玉が到着する前に、乃木軍がすでに行っていたことでした。その上で、総参謀長のような高官が「数パーセントの重砲」の配置というような下級参謀が担当するような細かな戦術に口を出すとも思えません。たとえそれが事実だとしても、それが203高地攻略の大きな成功要因になったはずはありません。

「児玉は、成功した」というわずか8文字に、司馬氏の作り話ぶりが如実に表れているのです。

■3.児玉総参謀長は何をしに来たのか?

それなら、何のために児玉は総参謀長の重要な仕事を投げ出して、乃木軍の戦いに馳せ参じたのでしょうか? 桑原氏はこう推測しています。

乃木大将が、203高地の攻略に集中するという決心をしたのは、11月27日朝でした。前日に乾坤一擲の第三回総攻撃を始め、ロシア側の頑強な抵抗に阻まれて難航していました。桑原氏はこう記しています。

__________

しかし、この決心の変更は乃木にとっては最後の賭けである。おそらくこの時、乃木は死を覚悟したことであろう。この決心の変更は直ちに満洲軍総司令部に報告された。この報告に接した大山も児玉も、多分、乃木の死を直感したのだろう。

盟友乃木を殺してはならぬ。児玉はそう覚悟したに違いない。

十一月二十九日午後八時、烟台の総司令部を出発し、児玉は急遽旅順に向かう。[桑原、3156]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

かつての西南の役では、乃木は部下の過失から天皇からいただいた軍旗を失う、という失態の責任をとって自刃しようとしました。隣室で密かにその気配を察していた児玉が、その瞬間に飛び込んで、「過失(あやまち)を償うだけの働きをしてから死んでも遅くはあるまい、それが真の武士道だ」と説いて、乃木を思いとどまらせました。[JOG(802)]

乃木と児玉はこのように深く結ばれた盟友だったのです。その二人の絆を考えれば、児玉総参謀長は、乃木の自刃を防ごうとやってきた、という解釈は、ごく自然に思えます。

■4.「乃木を替えることはならん!」と言われた明治天皇

児玉総参謀長が何としても乃木大将の自刃を止めようとやって来た、という解釈は、それまでの旅順攻囲戦の経緯を知れば、さらに説得力を増します。

乃木大将は第三回の総攻撃の直前、11月22日に明治天皇から激励の勅語を賜っています。「成功ヲ望ムノ情甚(はなは)ダ切ナリ 爾等(なんじら)将卒夫(そ)レ 自愛努力セヨ」という、まさに切々たる御心の籠もったお言葉です。「攻撃開始前に勅語を賜るとは前代未聞」と桑原氏は記されています。

第三軍将兵は勅語に深く感激し、乃木大将は「将卒一般 深ク聖旨ヲ奉体シ 誓ツテ速(すみや)カニ軍ノ任務ヲ遂行セムコトヲ期ス」と奉答しています。「任務ヲ遂行」という言葉に注意しましょう。成功するかどうかは分からない、ただ身命を賭して旅順要塞攻略という「任務」に向かうのみ、という覚悟が窺われます。

乃木大将に随行したアメリカの従軍記者スタンレー・ウォッシュバンは「多くの死傷者を出したにもかかわらず、最後まで指揮の乱れや士気の低下が見られなかった」と述べています。乃木大将配下の将兵たちは、同僚を次々と失いながらも、乃木の采配に決然と従って、死地に赴いたのです。

大本営では、膨大な死傷者を出している乃木の更迭案も出しましたが、明治天皇は「乃木を替えることはならん!」と断乎許されませんでした。乃木だからこそ、将兵たちが決死の覚悟で戦うのであって、乃木以外の人間にこの死地で従うとは考えられなかったでしょう。そして、それでは旅順要塞は落とせないのです。

また、乃木大将を替えたら、大将は生きていなかったでしょう。それでは乃木大将のためならと死んでいった多くの将兵たちも浮かばれません。そのような追い詰められた状況の中で、唯一の出口は乃木大将以下将兵たちの必死の奮戦で、活路を開いて貰うしかない。そういう切羽詰まったお気持ちで、明治天皇は異例の勅語を出されたものと拝察します。

■5.乃木の自刃を止めるために

また、乃木大将は次のエピソードからも窺えるように、多くの部下を死なせてしまったことに深い責任を感じていました。

旅順攻囲戦の後、将官たちが祝賀の宴を張っていた晩、途中で乃木大将の姿が見えなくなりました。大将の副官が宿舎まで探しにいくと、こんな光景を目にしました。

__________

小舎の中の薄暗いランプの前に、両手で額を覆うて、独り腰かけて居られた。閣下の頬には涙が見えた。そして私を見るとこういわれた。今は喜んでいる時ではない、お互いにあんな大きな犠牲を払ったではないか。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

こういう部下思いの将軍が、心を鬼にして、旅順要塞に立ち向かっていたのです。乃木大将の人柄から見れば、もし最後の203高地総攻撃が失敗したら、明治天皇、亡くなった将兵たち、それに日本国に対して申し訳ないと、文字通り腹を切って自決することは、十二分にありうることでした。

児玉参謀総長からすれば、個人的な盟友を失うのみならず、旅順攻略の責任者が自決してしまったら、国際社会に対しても、日本の敗色濃厚である事を知らしめることになってしまうわけで、何としても止めなければならないことでした。

■6. 「乃木愚将論」で失われた人間性の真実

旅順に出発する前に、児玉総参謀長は大山元帥から「第三軍の指揮権移譲」に関する書類を貰っていた、と秘書官の一人が語っており、司馬氏はこれを、乃木から指揮権を奪うため、と解釈しています。

桑原氏は、そもそもこれが事実かどうかについて非常な疑問を持ちつつも、百歩譲って事実だとしたら、児玉総参謀長は乃木の自刃を止められなかった場合、自分が第三軍の指揮を執るつもりで、大山元帥からその承認を得たのではないか、と推察されています。

もし乃木が亡くなったら、ルール上は部下の師団長級が代行することになりますが、それで乃木自刃の全軍及び国際的な衝撃を抑えられるはずもありません。

その場合は、総参謀長の自分が替わってなんとかするしかない、と考え、そのために、大山元帥の一筆を事前に貰っていた。天才軍略家の児玉源太郎なら、そこまで用意周到に準備していたとしても、不思議はありません。

結局、司馬氏は「乃木愚将論」という嘘を描くために、乃木の成功を「天才軍略家」児玉に帰するという嘘を重ねざるを得ませんでした。さらに、そのためには乃木の指揮権を奪う冷徹な「天才軍略家」に、児玉参謀長を貶めてしまったのです。

国家と天皇と将兵のために自決まで覚悟した乃木大将、その乃木を殺してはならないと駆けつける児玉総参謀長、二人の深い絆をきちんと描けば、自ずから日本国史上の名場面として、国民の心に永く訴えるドラマになっていたはずです。司馬氏は「乃木愚将論」に執着することで、それを単なる「愚将」と「天才軍略家」の物語にしてしまったのです。

■7.世界から「尊敬と希にみる所の賞賛」を受けた「和の精神」

もう一つ、司馬氏の偏向記述は、ロシア軍降伏後のステッセル司令官との会見にも現れています。そこでは会見後の両軍相まみえての写真撮影のことが触れられていないのです。日本軍とロシア軍の将官たちが入り交じり、肩を並べて、あたかも同盟軍の軍事演習の記念写真であるかのように見える、有名な一葉です。

Nogi_and_Stessel.jpg

この写真が世界に報道され、乃木の武士道に基づく「和の精神」は、世界に感銘を与えました。乃木はこの6年後に欧州各国を歴訪しますが、ある欧州人は「彼がほとんど全欧州諸国より受けた王侯に対するがごとき尊敬と希にみる所の賞賛」と形容した歓迎を受けたのです。[JOG(783)]

戦前の小学唱歌『水師営の会見』は、この情景を歌ったものです。

__________

昨日の敵は今日の友 語ることばうちとけて 我はたたえつ かの防備 かれはたたえつ 我が武勇

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

という一節などは、冒頭のEmiさんが「小さい時、祖母から乃木大将の話や歌を教えてもらいました」と言われた一部でしょう。こういう歌から、乃木大将の「和の精神」を教わることは、司馬氏の「乃木愚将論」を読むよりも、よほど深い人間教育になるはずです。

戦前において、日本国民に「和の精神」を具体的な態度で示し、また世界から「尊敬と希にみる所の賞賛」を受けた「和の武人」を我々は忘れ去ってしまったのです。戦前の「軍国主義」を敵視する余りに、こういう歪んだ歴史を教えるという事は、なんと愚かな、罪深いことかと思わざるをえません。

■おたより

■祖母の思い出の中にいる乃木大将と、『坂の上の雲』の乃木認識の齟齬が解消できた(Mazziniさん)

毎号味わい深く拝読させていただいております。

今号は特に感動いたしました。というのも、私も祖母から乃木大将の話を繰り返し聞いていたからです。

昭和50年生まれの私は歴史少年で、明治生まれの祖母と歴史談義を楽しんでいました。祖母の幼友達のご父君が乃木大将の部下だったそうで、毎年命日にお呼ばれしてご馳走を頂いた云々。同じ話を繰り返し聞かされていました。「乃木大将」という言い方が印象的でした。

祖母は私が貸した『竜馬がゆく』を大変気に入って、また面白い本があれば教えてくれとよく言われました。司馬作品を中心のたくさんの歴史小説を貸しました。

しかし、これだけは読ませられないと考えていたのが『坂の上の雲』でした。実は司馬作品のなかで一番好きなのです。明治の日本人がひたむきに近代化の高みをめざす描写はいまでも感動します。

なのにこの美しい物語を祖母とは共有できない。乃木の“愚将”表現があるために…。

祖母の思い出の中にいる乃木大将と、坂の上の雲に教えられた私の乃木認識の齟齬は、祖母が亡くなってからもずっと心の負荷でありました。

後年さまざまな研究書を通じて乃木の再評価も知るようになりました。このたび伊勢先生のメルマガで似た境遇の方がいることを知り、また乃木大将の肯定的評価が妥当であろうことを知り、一気に憑き物が落ちた気がしています。

感謝の気持ちをお伝えしたく、メールさせていただく次第です。

■伊勢雅臣より

『坂の上の雲』は「明治の日本人がひたむきに近代化の高みをめざす描写」で大人気となりましたが、そのストーリーに直接関係のない「乃木愚将論」だけは余計でした。それよりも乃木を正確に描いて、武士道精神と近代化努力が見事に融合して、世界史的奇跡を成し遂げる原動力となった、と描いた方が、長い歴史に残る古典となったでしょう。

■「学校で習わなかった」ではなく、自分で勉強すべき(猫親父さん)

さて、今号の最後の文章「こういう歪んだ歴史を教えるという事は、なんと愚かな、罪深いことかと思わざるをえません。」の”教える”の主語を探してみました。

というのは(一視聴者さん)の「日本の教育はどうしてこういう大事なことを教えないのかと感じました。」の文脈と同様に「教えられれば理解したのに(教えてもらえなかった・・・)」という余韻を感じるからです。

私は「学校で教えるべき」「学校で教わらなかった」という論調には子供の頃から批判的で、受け身にならずに知りたかったら自分で勉強しなさいよ、と言って周囲から浮いたものです。

高齢者になって、その浮かざるを得ない正体がやっとわかりました(自分なりに)。

同調社会、空気が支配する我が国では、学校で教える歴史が「正史」であり、虚実関係なく国民はそれを信じていれば仲間外れにされずに済むという現象だということ。また正しい知識獲得が必ずしも良き社会構成員とならないことも。

「学校で習わなかった」を既成の事実として言い訳をする高学歴国家の線の細さが見えます。

器用ではあっても自分の頭で考える(作り出す)国民とは言われない理由が私達にはあるように感じます。

(決して自虐ではなく、正直な自己認識をベースに国際社会での役割に徹すべき、ということです。念の為。)

■伊勢雅臣より

たしかに、学校の教えることをそのまま信じ込むのは、国家を信用している日本人の「うぶさ」でしょう。自分で学び、自分の頭で考える、という主体性が、フェイク・ニュースの時代には大事ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

水師営の会見 ~ 乃木将軍とステッセル将軍

武士道 人物探訪 日露戦争

敵将に対する仁愛と礼節にあふれた武士道精神は世界に感銘を与えた。

■1.日露友好の写真

不思議な一葉の写真がある。日露戦争中、日本軍とロシア軍の幹部が仲良く肩寄せ合って並んだ記念撮影である。あまりにも自然に親しげにしているので、あたかも同盟国どうしの軍事演習での記念写真かのように見えるが、それは違う。[1]

これは両軍合わせて約8万7千人もの死傷者を出した旅順攻囲戦でロシア軍が降伏した後の水師営(すいしえい)の会見での記念写真である。通常、降伏した側は帯剣は許されないが、明治天皇からの「武士の名誉を保たしむべき」との聖旨を受けて、ステッセル将軍以下、軍装の上、勲章をつけ帯剣していた。

同地にはアメリカの従軍映画技師もいて、この会見を映画撮影したいと申し入れていた。しかし、乃木希典(のぎ・まれすけ)将軍は敗軍の将にいささかも恥辱を与えてはならないとこれを許さず、この一枚の記念写真だけを認めたのである。

会見の模様は、この写真とともに全世界に報道された。武士道精神に基づく乃木のステッセルへの仁愛と礼節にあふれた態度は、世界を感銘させた。世界はわずか5ヶ月での旅順要塞の陥落に驚愕し、またこの会見に感嘆した。

この6年後、乃木はイギリス国王戴冠式に参列される東伏見宮依仁(よりひと)親王に東郷平八郎とともに随行してイギリスを訪問したが、イギリスの一新聞は「各国より多数の知名の士参列すべきも、誰か東郷、乃木両大将とその光輝を争いうる者があろう」と報じている。

その後、乃木はフランス、ドイツ、オーストリア、ルーマニア、トルコなどを歴訪したが、ある欧州人は「彼がほとんど全欧州諸国より受けた王侯に対するがごとき尊敬と希にみる所の賞賛」と形容している。

■2.「いかなる敵を引き受けても3年は支えることができる」

明治37年2月、ロシアが満洲を蚕食し、さらに朝鮮半島にまで侵出する野望をあらわにすると、日本政府はこれ以上は座視できぬと国交を断絶した。

5月、乃木は第三軍司令官に任ぜられた。3年前に師団長をしている際に、部下が不祥事を起こしたために、潔癖な乃木は自ら休職していたのだが、国家の非常時に、乃木ほどの人材を野に置いておく余裕はなかった。

ロシアは長年の夢である不凍港を旅順に獲得し、そこに難攻不落の要塞を築いていた。この旅順攻略を、第三軍は命ぜられた。

しかし、ロシア側は旅順要塞の防備について、徹底して秘密保持に努めたので、参謀本部にもその内情は分からなかった。情報不足のまま、参謀本部は旅順の敵兵力を約1万5千、火砲約2百門と見積もり、第三軍は総兵力約5万と3倍以上なので、一気呵成に攻略できるものと信じて疑わなかった。

しかし、実際にはロシア軍は総兵力4万7千、火砲約500門を備えていた。しかも、ロシア側は6年もかけて近代的な大要塞を築いていた。旅順港を二重、三重に取り囲む100mから200m級のほとんど樹木のないはげ山の上に、強固なコンクリート壁に覆われた大小の堡塁と砲台をびっしりと並べた。

堡塁は厚さ1~2mのコンクリートで固められ、その前には幅6~12m、深さ7~9mの壕が掘られている。さらにその外側には電流を通じた鉄条網が張り巡らされ、地雷まで埋められていた。

クロパトキン陸相は「いかなる敵を引き受けても断じて3年は支えることができる」と自負したが、それも当然の大要塞であった。

■3.正攻法への転換

要塞攻略には正攻法と強襲法がある。正攻法は時間をかけて要塞の近くまで塹壕を掘り進め、じっくり攻めていく。強襲法は塹壕など掘らずに、犠牲を覚悟で一気に攻める。

大本営は第三軍が速やかに旅順を攻略し、満洲の主戦場に駆けつけることを命じていたので、第三軍は強襲法をとらざるをえなかった。

明治37(1904)年8月19日、第1回総攻撃が開始された。2日間、200余門で砲撃を行ったが、堡塁はほとんど無傷であった。最も大きな砲が口径15センチだったが、その弾は1~2mの厚さのコンクリートに空しく跳ね返された。

3日目には砲弾が不足してきた。大本営は要塞攻撃に十分な砲弾を第三軍に供給できていなかったのである。その中でも第三軍は突撃を繰り返し、主要な二つの堡塁を落とした。しかし、24日、とうとう砲弾が底をついて、乃木は涙をのんで、攻撃中止を命じた。総兵力5万中、約1万6千人の死傷者を出した。

これを見て、乃木はほとんどの部下の反対を押し切って、断然、正攻法に切り替えた。堡塁の近くまで塹壕を掘り進め、そこから攻撃する。局地的攻撃では4つの攻撃目標のうち、3つの堡塁を落とした。

9月14日には、28センチ榴弾砲が到着した。占領した堡塁を大本営の技術関係者が研究して、1~2メートルのコンクリート壁を打ち破るには、これしかないと、結論を出したのである。

10月26日、第二回総攻撃が行われた。28センチ砲18門が約2千発の砲弾を叩き込んだが、命中率はそれほど高くはなかった。31日にはまた砲弾不足に陥り、乃木はまたしても攻撃中止を命ぜざるを得なかった。

しかし、この攻撃で新たに二つの主要堡塁を落とし、包囲網を狭めた。また日本側は死傷者3800人と大幅に減り、ロシア側は4500人と日本側より損害が大きかった。乃木の戦略転換は確実に効果をあげていた。

■4.激戦につぐ激戦

11月26日、第三回総攻撃が開始された。今回は地下道を掘って堡塁の地下から爆破する戦法が初めて試みられた。日本側は爆破口より突進したが、ロシア軍の反撃も凄まじかった。

同日夜、目印として白襷(たすき)をかけた3千人の白襷隊が、夜襲をかけた。ロシア軍も機関銃、手榴弾などで必死に抗戦し、これを退けた。しかし白襷を血染めにして抜刀して襲ってくる姿に、ロシア側は「(精神的に)屈服した」と記録に残している。

乃木は翌27日正面攻撃の中止を命ずるとともに、203高地の攻略に転じた。同高地からは旅順港内が見渡せ、そこに逃げ込んだままの太平洋艦隊を砲撃できる。バルチック艦隊がやってくる前に、太平洋艦隊を撃滅しなければ海戦での勝ち目はなかった。

海軍から矢のような催促があったのだが、大山、児玉の満洲軍総司令部も旅順要塞そのものを落とさねば、第三軍を満洲の主戦場に呼び寄せることはできないので、あくまで要塞攻略を主眼としていたのである。

しかし、旅順要塞が容易に落ちないまま、203高地奪取のタイムリミットである12月初旬が近づいている。満州軍総司令部の許可を得ぬままに、そちらに主目標を切り替える、という戦略転換を乃木は行った。

ロシア軍も乃木の戦略転換を読み取り、203高地をめぐる9日間の戦いは、旅順攻囲戦での最大の激戦となった。日本側が突撃につぐ突撃で一角を落としても、ロシア側が熾烈な逆襲で奪い返すということが繰り返された。

12月5日、ようやく203高地を奪取し、ただちに観測所を設けて、8日までに旅順港内に砲撃し、太平洋艦隊を全滅させた。

しかし、それでも旅順要塞は降伏せず、第三軍がさらに1ヶ月近くかけて主要な堡塁を占領し終わった後、明くる1月1日にようやくステッセル司令官は降伏を申し出たのである。

■5.乃木愚将論の過ち

司馬遼太郎の『坂の上の雲』では、乃木を無謀な突撃を強いるだけの愚将として描いている。そして、児玉源太郎がやってきて、28センチ砲を使って203高地をあっという間に落とさせた、としているが、これは史実を曲げた記述である。

乃木は児玉が到着する12月1日の前に203高地への戦略に転換しているし、28センチ砲は9月から使われていた。

そもそも約6万人もの死傷者を出しながら、第三軍将兵が終始激烈に戦い抜いたのは、司令官としての乃木に信服していたからである。この結果、ロシア側が「3年は支えることができる」とした大要塞を約5ヶ月で陥落させることができた。

第三軍はその後、すぐに満洲の主戦場に赴き、そこでもロシア軍に攻め込む中心的な働きをした。日本海海戦の東郷とともに、乃木が陸戦における中心人物として世界から称賛されたのも当然であった。

日本側は死傷者約6万を出したが、その数をもって乃木を愚将とするのは正当ではない。ロシア側も2万7千人と、半数以上の死傷者を出している。

この12年後、第一次大戦でドイツとフランスの要塞攻防戦であった「ヴェルダンの戦い」では、両軍合わせて70万人以上の死傷者を出した。旅順の戦いは、こうした膨大な犠牲者を生み出す近代戦の先例と位置づけるべきだろう。

ただし、乃木自身はこれほどの死傷者を出したことを自らの大罪と受けとめ、この後は自らは質素な生活をしながら、俸給の大半を戦死者遺族の救済や傷病兵の医療に費やしている。

■6.「武士の名誉を保たしむべき」

ステッセルの降伏が報ぜられると、明治天皇は深く喜ばれ、1月2日、山形参謀長を通じて、次の聖旨を送らせた。

__________

陛下には、将官ステッセルが祖国のため尽くせし苦節を嘉(よみ)したまい、武士の名誉を保たしむべきことを望ませらる。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

乃木はすぐにステッセルに特使を送ってこれを伝えた。翌日は、再度特使を送って、2両の輜重車(しちょうしゃ)に野菜を満載して、鶏、ブドウ酒と一緒に送った。ロシア軍が野菜不足で苦しんでいる、と特使から聞いたからである。

こうして1月5日、名高い水師営の会見が行われた。乃木は挨拶の後、姿勢を改めて明治天皇の聖旨を伝えた。ステッセルは慇懃なる態度で「貴国の皇帝陛下よりかくのごとき厚遇を蒙(こうむ)ることは、私にとって無上の名誉であります」と答えた。

その後、二人は席につき、なごやかな雰囲気のもとに語り合った。それはあたかも旧知の友のようであった。ステッセルは日本軍の不屈不撓(ふとう)の勇武を天下に比類なきものと賛嘆を惜しまなかった。乃木はロシア軍の守備の頑強さを称えた。

■7.「昨日の敵は今日の友」

そのあとステッセルは容(かたち)を改めて、乃木がこの戦いで二子を喪ったことを慰めた。乃木は微笑を湛(たた)えつつ、答えた。

__________

私は二子が武門の家に生れ、軍人としてその死所を得たることを悦んでおります。長子は南山に斃(たお)れ、次子は203高地において戦死しました。

かく彼ら両人がともに国家の犠牲となったことは、ひとり私が満足するばかりではなく、彼ら自身も多分満足して瞑目しているであろうと思います。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

いかにも古武士らしき乃木の言葉に、ステッセルは愕然として、「閣下は真に天下の偉人であります。私らの遠く及ぶところではありません」と感嘆おくあたわざる面持ちであった。

さらに乃木が、諸処に散在しているロシア軍の死没者の墳墓を一カ所に集め、その所在氏名を明らかにしたい、と述べると、ステッセルは驚きと喜びを溢れさせて言った。

__________

閣下は実に死者のことまで注意されるか。厚意は謝するに言葉がありません。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

この会見の後、双方は日本側の用意した昼食をとった。そこには5ヶ月にわたって凄惨な戦いを繰り広げた仇敵同士ではなく、まさに「昨日の敵は今日の友」との和気藹々とした空気が流れていた。

そして、この後に、冒頭で紹介した両者対等に入り交じった記念撮影が行われたのである。

■8.「武士の情け」

乃木のステッセルに対する「武士の情け」は、この後も続く。日露戦争後、ステッセルは旅順開城の責任を追及されて、重罪に処せられんとした。それを知った乃木は、当時パリにいた元第三軍参謀・津野田是重少佐に対して、ステッセルを弁護するよう依頼した。

少佐は仏、英、独の新聞に投書して、開城はやむを得ざるものであり、ステッセルは立派に戦い抜いたことを詳しく述べた。これが奏功して、ステッセルは死刑の判決を特赦によって許され、モスクワ近郊の農村で静かに余生を送った。

出獄したステッセルは一時、生活に困窮したが、それを知った乃木は名前を伏せて、しばしば少なくない金額を送った。逆に、乃木が明治天皇崩御の後に殉死した際、ステッセルは皇室の御下賜金に次ぐ多額の弔慰金を「モスクワの一僧侶」とだけ記して送った。

ステッセルは晩年、「自分は乃木大将のような名将と戦って敗れたのだから悔いはない」と繰り返し語っていた。

(文責:伊勢雅臣)

・・・

■直美さんより

今回の乃木大將のお話は心にジ~ンと響くものがありました。

私の年代(60代)ならかろうじて乃木大将のお名前ぐらいは頭の隅で聞いた覚えがありますが、今の小学生、中学生、高校生、大学生、20代の人たちはどうなのでしょうか? それらの人たち全てにこのお話を読んで知ってほしいと思います。

日本の武士道は、ここに書かれているように人徳を尊び、正義に基づいて行為をしてきたことがよくわかります。人間としての品格に溢れ、これはどこの世界、いつの世でも大切にすべきことだと思います。

あいにく今の世には悪意に満ちた人間が多く品格にかける人間が多いのは悲しいです。

■siketioさんより

本日の記事は、本当に胸を打たれました。

特に、乃木大将がステッセル将軍に名を伏せて援助をした件と、

それに応えて、ステッセル将軍が乃木大将の殉死に際し弔慰金を送った件については、両将の武人としての凛とした心構えに、ただただ圧倒されます。

自らの任務に誇り高く命を懸けて取り組んだ彼らに少しでも近づける様、自分も僅かずつでも精進して行きたい、と思った次第でありました。

■熊本護国生さんより

明治帝及び乃木将軍閣下は昨年に大行及び帰幽から百年を経て百年祭が齋行されました。

遍く聖徳を及ぼすことの意義は、乃木・ステッセル両将軍が後日いかに過ごしたか、その素行を通じて明らかでありますが、改めて感慨深く拝読仕りました。

それに比して司馬氏は自らが対蒙古で勇躍を期し、ノモンハンでソ連を苦しめた戦車を駆りながらも、敗戦により自らの志を果たせなかったという鬱憤あるいは責任転嫁のため、巧妙に歴史作品を構築したものと存じます。

坂本龍馬=自己のかつての雄志

明治日本=自己の失敗を招いた元凶

日本が満州に進出してさへいなければ、自分が惨めな憂き目に遭わずに済んだ筈、また乃木将軍閣下の勇戦を範として騙されなければ自分が対蒙古を志し挫折しなかった筈、という下賤な観念をもって粉塗を図ったがために、自らの青春を永久に肯定できない末路に踏み到った、憐れむべき姿態であろうものと愚考いたしております。

氏が素直に自身の青春と我が国の雄飛を重ねて認識されておれば、例えば蒙古やチベットに関する論功なども、かつて蒙古への研鑽を深めた経歴を有為に活用し、共産支那に脅かされる悲劇に想いを寄せられたことでしょう。

氏は満州チベット蒙古の正しい歴史認識については描けず、韃靼という過去に労を注いだ理由もかかる点にありそうです。

我々は下記に添付するようなチベットの現在に想いを寄せる機会を通じて、乃木将軍閣下が明治帝の聖徳を体現すべく敵将兵に寄せられた遺徳に応えるばかりと思われてなりません。

■編集長・伊勢雅臣より

乃木大将は日本近代最高の武人だったと言えますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

乃木大将の「みあとしたひて」

武士道 人物探訪 皇室

明治天皇に殉死した乃木大将は、その後も多くの人々の心の中に生き続けた。

■1.「空前の葬式」

大正元(1912)年9月18日午後、明治天皇に殉死した乃木大将夫妻の棺を見送るべく、乃木邸から青山斎場までの沿道に数十万人の人々が立錐の余地なく立ち並んだ。明治・大正・昭和最大の言論人・徳富蘇峰は、これを「空前の葬式」と評した。

__________

しかりといえど記者が空前というは、知名の会葬者の多きがためにあらず、無名の参集者の多かりし事なり。・・・

彼等の中にはいわゆる見物人もありしならん。されど乃木大将が平生平民の友たり、弱者の友たり、窮者の友たり、失望者の友たり。自ら処(お)る薄くして厚く公に奉じたる丹誠(赤誠の意)は、期せずして挙天下の人心に感応し、遂にかくの如き群衆を見いだしたりき。[1,p282]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

葬列の中には、乃木が院長を務めた学習院生徒がいた。当初は

生徒の葬列参加は予定されていなかったが、生徒たちの猛烈な抗議によって、これが実現した。[a]

東京巣鴨の廃兵院でも、廃兵たちは会葬を強く希望した。日露戦争で手足をなくすなど不具となった元兵士たちを、乃木は月1、2回は訪れ、各部屋ごとに慰問して回っていた。いつも菓子や果物などの手土産を欠かさなかったが、時折、皇室から御下賜の品をいただくと、乃木は真っ先にここに届けた。

廃兵院では、歩行のできる者は葬列に加え、不自由な者は式場に先着せしめ、重患者のみ、やむを得ず院内に残した。

乃木の棺は砲車に乗せられ、そのそばには生前親しかった陸海軍軍人たちがつき従ったが、その葬列にはこれらの学習院生徒や体の不自由な廃兵たちも加わっていたのである。

■2.乃木はかくの如き人であった

数十万の会葬者の中には、乃木の人柄に惹かれていた民衆も多かっただろう。乃木には多額の俸給があったが、生活を質素にして、その大半を戦死者遺族への弔問や、旧部下貧窮者の生活費、傷病者の医療費に充てていた。

ある時、人力車に乗ったら、その車夫が同じ長屋に住んでいる少年と母のことを話してくれた。父は旅順で戦死し、母は長患いで寝たきりで、少年は新聞配達などをして母の面倒を見ているという評判の孝行息子だという。

乃木はその日の夜、すぐにその少年の家を訪ねた。ちょうど借金取りの男が来ており、大声をあげて督促中だった。母はもう少し待ってくれるよう泣き声で懇願し、少年はおろおろしていた。乃木はその場で借金を払ってやった。畳に額をすりつけ、嬉し泣きをしながら礼を言う母子に、こう言った。

__________

いや礼を言われるに及ばん。あなたの病気をお見舞いし、松樹山に名誉の戦死をなされた本多上等兵の位牌に線香を上げ、また倅さ(せがれ)さんの心労を慰めんために参った。私は乃木希典じゃ。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

そして「仏前に」と20円を母親に渡し、別に5円を「孝行しなさい」と言って少年に渡した。それから乃木は生ける者に言うがごとく、戦死した本多上等兵の功績を賞して仏壇に手を合わせた。親子は唯々涙にくれた。

また、ある時は私用で長野に行った際に、当地の人々に見つかってしまい、長野師範学校で講演をさせられる事になった。校長は講堂で全員に乃木を紹介し、その勲功をたたえた後、乃木に登壇を促した。

ところが、いかに勧められても乃木は演壇に登ろうとしない。校長が、ちょっとでもと懇願したので、やむなく乃木はその場に立ったまま「諸君、私は諸君の兄弟を多く殺した乃木であります」と一言いったまま頭を垂れた。やがて頬に涙が流れ、ついにハンカチをもって面をぬぐい、嗚咽した。

長野県出身の多くの兵士が乃木の部下として旅順と奉天で亡くなっている。師範学校に学ぶ生徒のなかには、兄を亡くした弟も多かったであろう。満場の生徒、教師もみな涙した。

乃木はかくの如き人であった。こうした乃木の人柄に直接、間接にふれた名もなき人々が自然に集まって、かつてない「空前の葬式」になったのも当然であろう。

■3.「やがて乃木の一命を捧げる時があろう」

乃木は、機会ある毎に戦死者の墓を詣でては、その冥福を祈り、遺族を訪ねて慰めたが、常にこう語っていた。

__________

畢竟(ひっきょう)あなた方の師弟はこの乃木が殺したようなものである。腹を切っていいわけをせねばならぬのであるが、今は時機でない。やがて乃木の一命を捧げる時があろう。そのときはあなた方に対して乃木が大罪を謝する時である。[1,p272]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

[b]で述べたように、日露戦争の勝利は、乃木軍の働きなくしては考えられなかったであるが、乃木はその戦功については何一つ語らず、多くの部下を亡くしたことだけを心苦しく思っていた。

明治天皇から「おまえは二人の子供を(JOG注: 日露戦争で)失って寂しいだろうから、その代り沢山の子供を授けよう」との温かいお言葉で、学習院長に任命され、後の昭和天皇を含む三人の皇孫殿下の養育を託された。

乃木は5年の間、この最後のご奉公に励んでいたのだが、天皇の崩御でその役目も一段落したと考えたのであろう。乃木にとっては、まさに待ちに待った「大罪を謝する時」を迎えたのである。

■4.「このことのために必ず死ぬから、その時は許してくれ」

もう一つ、乃木が心中に秘めていた「大罪」があった。それより35年も前の西南戦争で、部下の過失により薩軍に連隊旗を奪われた事である。連隊旗は直接、明治天皇から下賜されたものであり、それを敵に奪われた事は武人として、これ以上の恥辱はなかった。

乃木は後に待罪書を提出したが、乃木軍の奮戦なくして官軍の勝利はなかったとして無罪とされ、逆に第一連隊長に昇進させられた。

しかし、お上のお情けにすがって罪を逃れることはできないと、乃木はある夜、ひそかに自決しようとした。乃木の親友、児玉源太郎はかねてこんな事があろうと、隣室で監視していて、乃木がまさに刃を腹に突き立てようとした瞬間、部屋に飛び込んで、乃木の右手を押さえた。

物音を聞きつけた西島助義中尉も駆け込んで、二人して乃木をおさえつけ、刀を取り上げた。児玉は、切腹しても軍旗紛失の責任は済まない、と乃木に説き、「過失(あやまち)を償うだけの働きをしてから死んでも遅くはあるまい、それが真の武士道だ」と説いた。

筋道を通した児玉の言葉は、一言一句、乃木の肺腑(はいふ)を衝(つ)いた。乃木は言った。「今は死なぬがしかし一度は死ぬ。このことのために必ず死ぬから、その時は許してくれ。」

児玉は「それは良い覚悟じゃ」として、「その時が来るまでは貴様の生命はおれが預かっておく」と答え、この事は西島と3人だけの秘密とした。

乃木と児玉はともに日露戦争を戦い、勝利をもたらした。そして児玉は日露戦争で生命を燃やし尽くしたように、戦争終結の翌年に亡くなっていた。乃木にとっては、生命を預けていた児玉がなくなり、「このこと(連隊旗紛失)のために必ず死ぬ」という覚悟を果たせる日が来ていたのである。

この一件は、30数年も三人の間で秘密とされていたが、児玉と乃木が亡くなった後に、西島陸軍中将が、「もはや秘すべきことにあらず」として、事情を打ち明けた次第である。

■5.みあとしたひて我は行くなり

こうしてかねてから覚悟していた自決をようやく遂げた乃木であったが、明治天皇への殉死という形でそれを行った心境は、次の二首の辞世から窺える。

神あがりあがりましぬる大君のみあとはるかにをろが(拝)みまつる

うつし世を神去りましし大君のみあとしたひて我はゆくなり

「みあと」という言葉が両首に共通して用いられている。乃木にとっての明治天皇は、君臣の別を超えて、その「みあと」を敬慕すべき御存在だった。

たとえば降将ステッセルとの会見では、明治天皇から「武士の名誉を保たしむべき」との聖旨を受けて、敵将軍が勲章をつけ帯剣することを許した。乃木の降将への仁愛と礼節にあふれた態度は、世界を感銘させた[b]。敵に対する思いやりは、武士道の説くところである。明治天皇は次のような御製を詠まれている。[c]

国のためあだ(仇)なす仇はくだくともいつくしむべき事な忘れそ

(忘れてはならない)

この大御心に応ずるかのように、乃木は次の歌を詠んでいる。

射向(いむ)かひし敵(かたき)もけふは大君のめぐみの露に(うる)ほひにけり

民への思いも同様である。冒頭に紹介した乃木の廃兵たちへの思いやりは、まさに次の御製の心情と同じである。

いたでおひてたたれずなりしつはものをやしなふ道におこたるなゆめ

(戦傷を負って立てなくなった兵たちを養う道に怠るな、決して)

明治天皇は若かりし頃、武士道の体現者と言うべき山岡鉄舟に鍛えられた[d]。武士道精神において、明治天皇と乃木の心は深い所でつながっていた、と言えよう。

その明治天皇が神去られた今、その「みあと」を慕って「我はゆくなり」と言ったのは、気負いも何もない、「さあ、お供させていただこう」というほどのごく自然な心持ちだったと思われる。

先立たれた明治天皇も、あの世でお会いしたら、苦笑しながら「仕方のない奴だ」とでも言われてお許し下されよう、と乃木は思っていたのかも知れない。

■6.外国人の感動

英文の名著『武士道』を著して、欧米人に武士道精神を説いた新渡戸稲造[d]は、晩年の乃木とも親しく接した。新渡戸は乃木の殉死について、こう述べている。[1,p278}

__________

平生欽仰(きんぎょう、尊敬し敬慕すること)措(お)くなき乃木大将の見事なる最後は、私をしてさらに新たにこの『武士道』精神を味わしめるに充分であった。・・・

しかるにここに外国人でありながら、日本人なる私よりも余計に深く感動し、大将の殉死を絶対に賛美している人物がいる。それは米国大使館の某陸軍少将であるが、ある夜彼は粛然たる態度で、

「尊敬すべき乃木大将の一生は、その始めより終わりまで日本軍人の亀鑑(きかん)とするに足るものである。否ひとり日本軍人の亀鑑とするのみにとどまらず、自分達外国人が取って以て模範とするに余りある」

と聞いたのであるが、しかもその相手となっていた人は日本人でなくして、純然たる米国の同胞中の一人であったのである。これをもって見るも、今回の大将の死があまねく世界の人々にまでいかに深く感動を与えたかを語るの証拠となるのではないか。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「空前の葬式」と述べた徳富蘇峰も、外国人の会葬者について、こう語っている。

__________

記者の前に立ちし外国婦人の如きは、その目睫(まぶた)の赤くなるまで泣きたりき。彼女は何故に泣きたるか。人情あに東西に相違あらんや。[1,p283]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■7.「ほとんど自然の進退とするほかはない」

また「ロンドン・タイムズ」「ニューヨークタイムズ」その他欧米各国の新聞が乃木の殉死を大々的に報じたが、一般の欧米人が殉死という形式を理解しかねる様子を見て、アメリカ人記者スタンレー・ウォシュバンが一気に書き上げたのが、『乃木大将と日本人』であった。

ウォシュバンは「シカゴ・ニュース」の記者として、第3軍に従軍、乃木の謦咳に接して「ファーザー・ノギ」とまで慕った人物である。殉死という行為を疑問視する欧米人にウォシュバンは言う。

__________

乃木大将を知って、いささか将軍の理想を解し、先帝(明治天皇)に対する崇拝の赤心(まごころ)を解するものよりみれば、何ら怪しむべきことに非(あら)ず、ほとんど自然の進退とするほかはない。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

日露戦争中に、乃木の古武士らしき人格に触れ、かつ明治天皇への忠節ぶりを目のあたりにしていたウォシュバンには、乃木の天皇のみあとを慕って行く様は「自然の進退」としか見えなかったのである。

「武士道とは死ぬことと見つけたり」とは、『葉隠』の一節である。良く死ぬためには、まず良く生きなければならない。連隊旗紛失と日露戦争で多大な死傷者を出したという二つの「大罪」に対して常に死を覚悟しながら生きてきた乃木の一生は、この言葉の真の意味を明らかにしているようだ。

そして殉死してから後の乃木は、ますます多くの人々の心の中に生き続け、武士としての生き方を示し続けたのである。

(文責:伊勢雅臣)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?