ブランディングとは? | BRANDING

いつもイノベーション・ラボラトリ(i.lab)の「ビジネスに使える動画シリーズFRAMING」をご覧いただき、ありがとうございます。

この記事では、「FRAMING」を文字でご紹介しています。「FRAMING」とは、クリエイティブな業務を進める際の枠組みを考える企画です。

イノベーションデザイン・ファームi.labのメンバーが、様々なプロジェクトで蓄積した経験を元に、視聴者のみなさまが今日から実践できる知見を共有します。

今回は、「ブランディング」について、i.labマネージングディレクターの横田と、i.labマネージャーの島田が対談形式で解説した動画を書き起こしています。

文字で簡潔に読みたい方はこのまま下にスクロールください。解説のフルバージョンは、以下の動画をぜひご覧ください。

動画のポイント

ブランド概念の変化: メルセデスベンツは長い歴史と信頼に基づく「ブランド1.0」を代表し、テスラは未来への約束を基にした「ブランド2.0」として新しい魅力を提供しています。

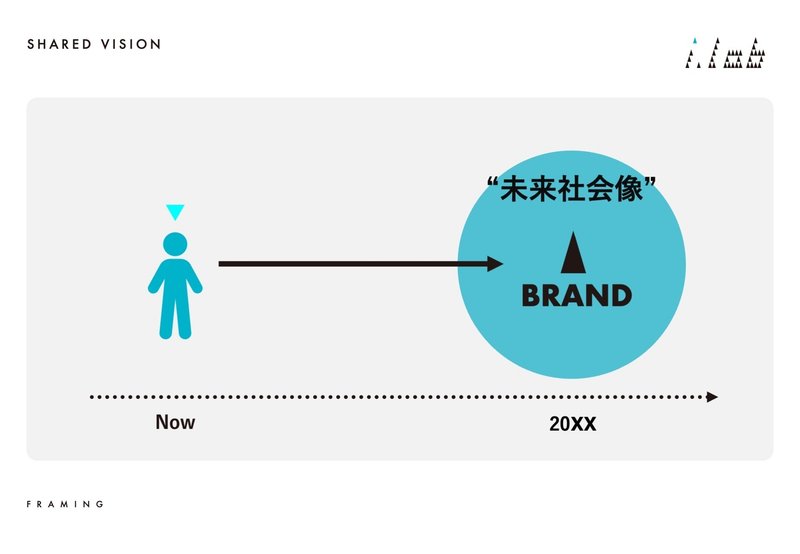

未来への約束: テスラは、電気自動車や太陽電池などの未来のビジョンを提示し、それがブランドの魅力となっている。これが、過去の実績に基づくブランドとの大きな違いです。

シフトの背景: 先進国と新興国の生活レベルが向上し、持続可能な未来を求める必要が出てきたため、ブランドの概念も未来志向にシフトしています。

過去の信頼と未来のビジョンの共存: 伝統的なブランドは、過去の信頼を維持しつつ、未来の社会像を描き、その中での役割を示すことで、新しいブランドとして進化することが重要です。

ブランドとビジョンの融合: 企業のビジョンとユーザーに見せるブランドが融合し、リアリティとビジョナリーのバランスを取りながら、ブランドの進化を図ることが求められます。

動画概要

まず、最近のブランド概念の変化についてお話ししたいと思います。例えば、メルセデスベンツは非常に有力なブランドですが、最近ではテスラにも多くの人々が魅力を感じています。メルセデスベンツは長い歴史がありますが、テスラは比較的新しい会社でありながら、ユーザーに強いブランドイメージを与えています。この現象は非常に興味深いです。

では、このシフトがなぜ起きているのかを、私なりにフレームとして説明します。メルセデスベンツのブランドは「ブランド1.0」と呼べるもので、過去の信頼の蓄積がロゴやブランドの雰囲気に結晶化されています。一方、テスラは過去の蓄積がないため、そのブランドは未来への約束に基づいています。テスラは、化石燃料を使った自動車ではなく、電気自動車や家庭向けの太陽電池、バッテリーなどを含めた世界観を提案しています。これが「ブランド2.0」であり、未来の約束を結晶化したものです。

このシフトの背景には、先進国と新興国の生活レベルの向上があります。満たされた状況に対して、環境的に持続可能ではないため、考え方をシフトする必要があります。企業側もユーザーも、未来の約束をブランドとして提示することが重要です。

しかし、過去の信頼を持つブランドはどのように変わるべきでしょうか。これまでの実績はブランドの一要素として重要ですが、ブランド2.0の概念では、企業が未来の社会像を描き、それに貢献するビジョンが求められます。過去の信頼と未来の約束が共存することが理想的です。

ブランド2.0の世界では、企業のビジョンとユーザーに見せるブランドが融合し、企業が目指すものがユーザーにとっても魅力的に映ることが重要です。ビジョンとブランドが一体となり、リアリティとビジョナリーのバランスを取りながら進化することが求められます。

ブランドとビジョンをどの程度一致させるべきか、またそれをどのように実現するかについても考えてみましょう。私の考えとしては、できるだけ一致させるべきですが、内部の言葉をそのままユーザーに伝えても理解されないことがあります。そこで、伝え方には戦略性が必要です。

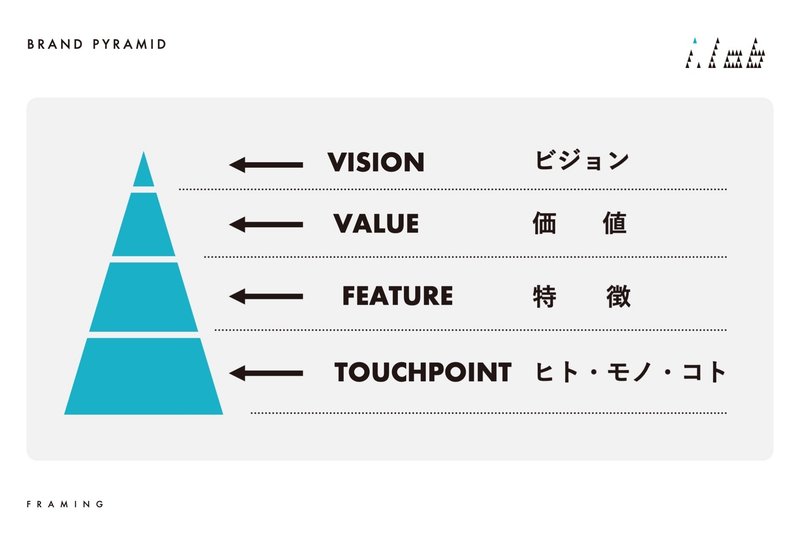

例えば、カレーを作る場合、内部では「カレーライス」と認識していても、ユーザーには「欧風ライスカレー」と表現することで、おしゃれに聞こえることがあります。このように、言葉を使い分けることが重要です。しかし、作っているものは同じであることが大事です。ブランドピラミッドやビジョンピラミッドを構築し、具体的なプロダクトや特徴を言語化することが重要です。

具体的な例として、バルミューダのケースがあります。バルミューダは最初、扇風機を作り、次に空気清浄機、その後にトースターやスマートフォンなど、異なるジャンルのプロダクトに進化しました。これは、ビジョンと社会に見せるブランドをうまく融合させた良い例です。

一方で、ポルシェのように特定のプロダクト(例:911)を中心にブランドを構築し、その周辺を埋めていく方法もあります。911のEV版を作ることで、ブランドの一貫性を保ちながら新しいプロダクトを提供することができます。

このように、ブランド構築には構造性とロジックが必要です。ブランド1.0とブランド2.0を総合的に考え、ビジネス的な観点からも理解しやすいロジックを持って整理することが大切です。

以上、ブランディングについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。

本動画の投影資料は、以下のURLから無料でダウンロード可能です。 https://shorturl.at/Etldb

「i.labメンバーとFRAMINGのような雑談がしてみたい」と思われた方は、以下のURLからお気軽にお問い合わせください!