アンテナの長さと波長の関係

今日は三郡山に登り、いまハマっているアンテナを思う存分鑑賞しました。

ド素人がお勉強している記録です。

以下はぱっとネット検索しても同様の説明が無かったため、間違っている可能性がある。が、今のところ辻褄が合っていそうなので、公式数式は置いておいて、基本的なアンテナはこう理解するようになった。という話。

「半波長ダイポール」 という形式が、アンテナの基本らしい。

半波長長さの、双極アンテナ。こんな形。

この、上下に伸びる2本のアンテナ素子の長さが、受信する電波の波長の1/2となる形式。右にある筒は、同軸ケーブル(アンテナ線、テレビとかに刺すやつの仲間)で中心の線、ガワの網線がそれぞれの素子につながる。逆の端は、受信機へ。

ではこのダウジングの道具のような銅線で、なんで特定波長(周波数)の電波が受信できるのか、逆に言うと、特定波長の電波を受信するには、なぜ素子はこの長さ(=半波長)が良いのか?というのが、本題。

■電波を観測する、とは

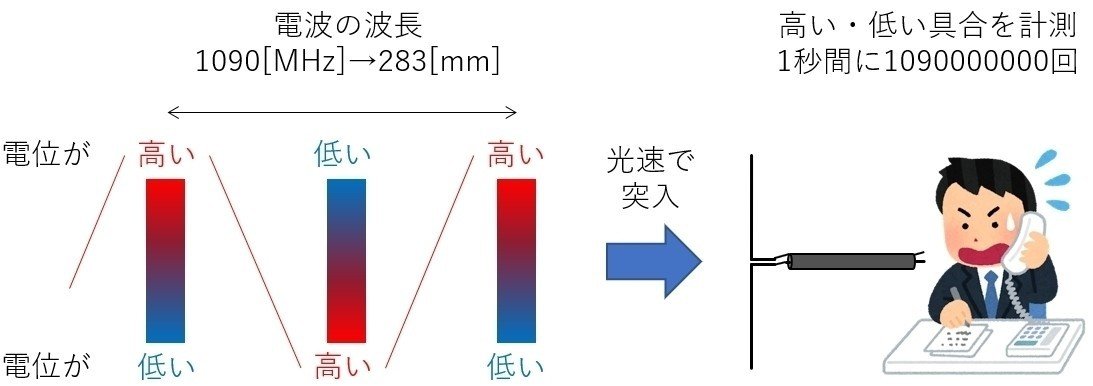

そもそも電波はいわゆる電磁波="空間の電場と磁場の変化によって形成される波" であって、電波を受信する、とは、空間の電位差を観測することだろう。

で、ADS-Bのような垂直偏波の電波は、地面と垂直に電位の分布を起こしている電波ということなので、地面と垂直方向の電位差を測定すればよい、ということ。

で、電波の周波数が1090[MHz]ということは、1秒間に1090000000(=10億9000万回)、電位差の山谷=反転が起こる、ということで、受信機が1秒間に10億9000万回、2つの線の電圧高い低い具合を計測してデータや音声のもとを作っているのだろう(ご苦労様である)。

ところで、あたかも光子?がうねうね蛇行しながら進むような絵をたまに見るが、そうじゃなくて、電磁波における振幅は電場の強さ(の傾斜)に相当するもので、何かが空間的に”ここからここまでの幅を”振れているという訳ではないはず。

■アンテナは長いほうが、電位差は取れるだろう

ということは、A極の電位が高いとき、それより図中もっと上は、A極よりもっと電位が高いはず。同様にB極より下は、もっと低いはず。だとしたら、アンテナはもっと長いほうがいいんじゃないのか?そうすれば電位差をより大きくとれるから、感度が上がるのでは?と思ったんですよ。

それがそうではなくて、「波長の半分の長さが良い」なんですね。

■「ちょうど良い長さ」でないと、リズムが狂う

A極の電位が高くなったあと、その電位はアンテナ素子の中をどう伝わるか?を考えてみる。電位の高い部分は素子を伝搬し、その付け根を通って同軸ケーブルに向かうわけだけど、このアンテナ素子を通過するのにかかる時間が、その長さのカギになっている。

電位の伝搬はその媒質における光のスピードで進むのだけど、一般的な銅線の中は、ほぼ空気中と同じ。ということは、素子の長さが片側λ/4(1080[MHz]のとき、λ/4=70.7[mm])だったら、”電位の高い部分”が素子の付け根に到達するとき、同様にB極からの”電位の低い部分”が付け根に到着する。これがペアで同軸ケーブル(アンテナ線)を伝搬し受信機に到達すれば、効率よく電位差の計測ができる。

これが、下の図の スタート ~ λ/4通過(2.3×10のマイナス13乗秒後)までに起こる出来事。

これが連続すると、A極から高い電位が去って、それによって電位が下がるタイミングと、電波による、「B極より低くなる」タイミングがちょうど合い、また同様に、低い電位が去って、それによって電位が上がるタイミングと、「B極より高くなる」タイミングが合う。

つまり、

・アンテナ素子中を電位が伝搬するのにかかる時間

≒アンテナ的に、次の山場が来てほしいリズム

・電波による、次の山場が来るリズム

の2つがちょうど合うと、アンテナは効率よくその波長の電波をキャッチして受信機にその信号(空間電位の高い低い)を送ることができる。

ので、半波長ダイポールアンテナは、各素子の長さが、受信する波長の1/4になっていて、それがA極B極2つあるから1/4×2=1/2→半波長とよばれるのだろう。

実際には、アンテナ素子中の電場伝搬速度は材質や形状、被覆などの影響を受けて、ものによっては空気中のそれに対し50%くらいに落ちるようだ(短縮率と呼ばれている)。そうなると「アンテナ素子中を電位が伝搬する時間」がかかってしまう。そのためアンテナ素子を短くして、「電波による、次の山場が来るリズム」と合うように調整する。

自作したダイポールアンテナには、Φ2の銅線を使っていて、これの短縮率が分からなかったのだが、撚り線でも被覆付でもないので、97%を見込んでおきました。我が家の環境では、理論上の視界内では十分使えているので、そんなに外していないかなと思います。

と、ここまで書いて、英語のwikipediaに、知りたかった(理解できて記録したかった)本質をずばり表現しているGIFアニメを発見してしまった、、、これすごい。感動。

wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna より

日本語版はLC共振回路からの変形で説明する図が載っているけど、仕組みとしての本質はこっちのほうがずっとしっくりくる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?