プロダクト・マネジメント戦略?①目的の見出し方と目標の捉え方

Makuake ADVENT CALENDAR 2020年の記事です。

こんにちは。Makuake CTOの生内です。

今日は、先日意見交換会で展開したプロダクト・マネジメント戦略の話を抽象化してお届けします。

プロダクト戦略の話ではありません。プロダクト・マネジメント戦略の話です。

第1章的に書いてみようと思いますが、需要がありそうだったら第2章、第3章と書いていきたいと思います。

プロダクト・マネジメント戦略

プロダクト・マネジメント戦略という言葉は僕が勝手に言っているので、ググってもどこにも出てきやしません。

本来、プロダクト・マネジメントとは、プロダクト戦略に基づく計画・管理・遂行のための役割ですが、テクノロジー業界はいつの世も改革的変化に満ち溢れていて、戦略の賞味期限が極端に短いことが、PMの時間を蝕んでいます。

プロダクト・マネジメント戦略は、この賞味期限を真摯に受け止め、どうやってプロダクト・マネジメントを実現していこうかという戦略です。

1.目的・目標と社会の状態のサイクル

戦略の賞味期限が短いというのは、言葉を変えれば戦略のもとになる目的・目標の賞味期限が短いということです。

どんどん移り変わる目的をどう運用していくか。

ここに目を向けることが大切になってきます。

そもそもなぜ賞味期限は短いか。

それは社会が変わるサイクルが速いからです。

例えば、PUSH配信を1万通までしか同時に配信できないシステムがあったとしましょう。プロダクトの進化目的に、PUSH配信を100万通配信できるようにする、と定めたとします。

これを3ヶ月でリリースしたあと、社会はどうなっているか。

PUSH配信は一度に100万通送ることができる社会

これが、上記プロダクトをリリースした後の社会です。

この時点で、プロダクト・サービス運営チームの「当たり前」にすでに変化が起こっています。

スケールの違うマーケティング施策が打てるようになったりするポジティブな影響のほか、逆にレスポンス的お問い合わせなどが爆増してヒーヒー言っているかもしれません。

また、社会の変化は内的要因だけではなく、外的要因によっても引き起こされます。

これまで例えばPUSH配信はアプリ向けの集客施策の要を担っていたとしましょう。

ある日、Appleが「乱暴な業者がバンバン配信するPUSH配信に困っているユーザーのために」ということでPUSH配信に対して1事業者、1日10万通までというような制限をかけたとしましょう。

Publicに考えればとてもユーザーに真摯に向きあった良策に移る側面がありますが、我々の側面から見るととんでもない規制ができてしまいました。

PUSH配信は一度に最大10万通、1日の最大も10万通まで送ることができる社会

これが再び塗り替えられた社会なわけです。

こうなると集客&開発チームは、別な集客手段を用意することを余儀なくされるでしょう。

つまり社会(つまり前提のことです)が変わると、目的・目標が変わるのです。

そしてプロダクトはこの社会に対してダイレクトにリリースするものなので、この社会の状態がプロダクトの方針付けに対する影響度がめちゃくちゃ強いのです。

またよく議論されることとして、目的が本質をついていればいるほど長持ちするということが言われますが、これは帝王学的立場からの社会人類に対するアプローチがそうであるというだけで、プロダクトや事業のマネジメント戦略には大抵の場合当てはまりません。

目的が本質をついている場合、達成した時の成果の影響度が大きかったり正確であったりするだけで、賞味期限には一切影響しないと考えたほうがいいです。

2.目的は運用するもの

社会の中で何かしらの目的や目標が達成された場合、僕たちがビジネスを営む前提となる社会そのものが変わることがわかりました。ではそうした中でどう最適な目的や目標を見出し、運用していくのかを考えてみます。

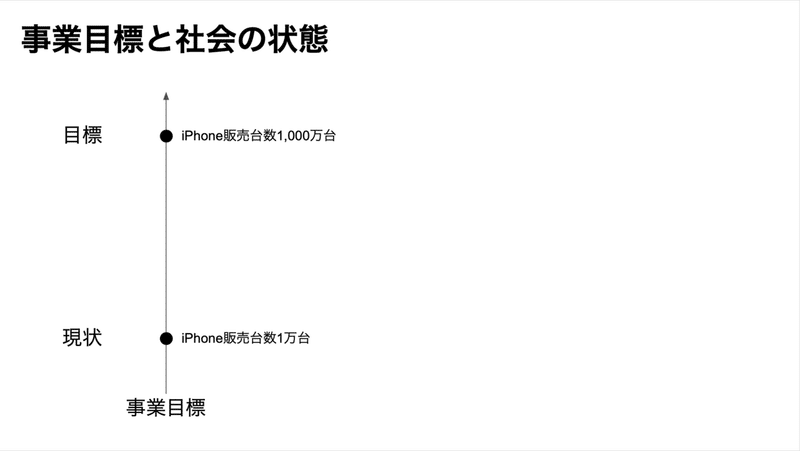

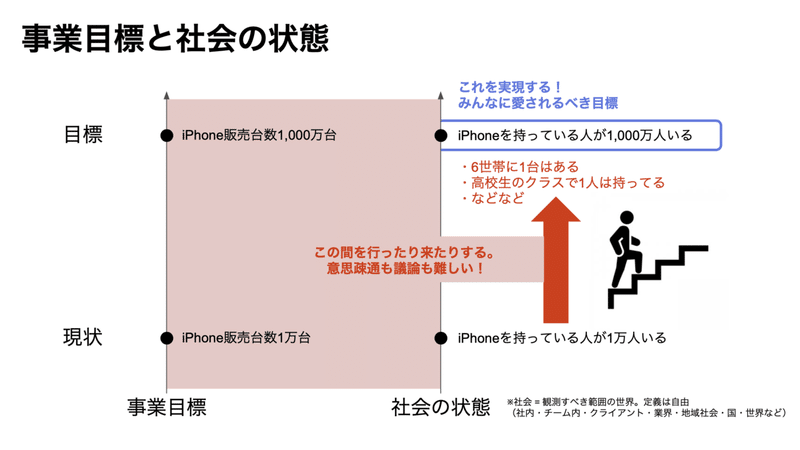

現状(発売初年度)にiPhoneが1万台売れたとしましょう。

次年度の目標が、1,000万台売れることだったとします。

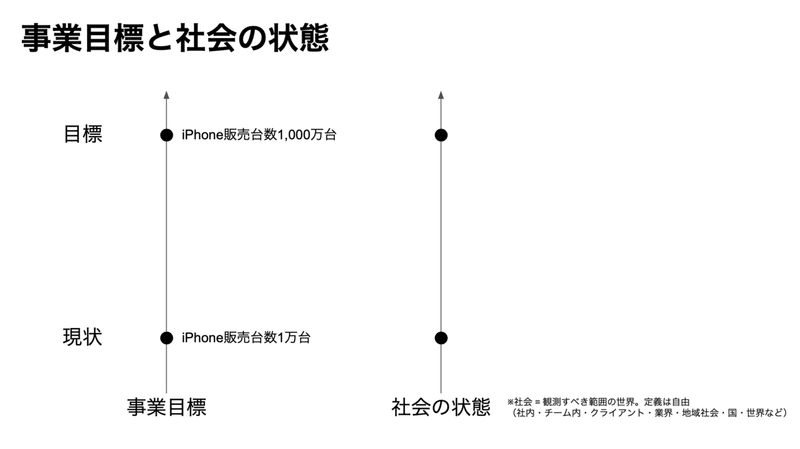

僕たちは、この目標を、社会の状態の移り変わりに変換して考える必要があります。

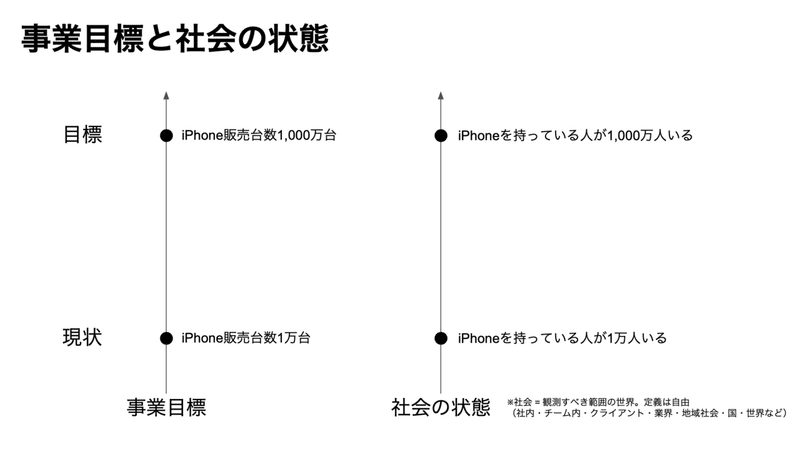

現時点での販売台数と、目標として据えている販売台数を社会の状態に変換してみます。

iPhoneが1,000万台売れる目標はつまり、社会の中にiPhoneを持っている人が1,000万人いる状態を作る目標です。

これで初めて現在のiPhoneを1万人しか持っていない社会とのギャップが認識できるようになります。

iPhoneを持っている人が1,000万人いると言う状態を、もう少し深ぼってみましょう。

・日本の世帯数は6,000万弱なので、6世帯に1世帯は、家族の誰かがiPhoneを持ってそう

・高校のクラスメイトの中で1人は持ってそう

・どの都道府県にも、もしかしたらどの街にも1人はユーザーがいそう

・少なくとも「みたことがない」という人はいなさそう

だいぶ目指すべき社会の状態がクリアになってきました。

しかし、目指すべき状態に到達するには、現状と比べたいくつものギャップを埋めなければなりません。例えば、社会の中で他の「高校のクラスメイトの中で1人は持ってそうなもの」と同じくらいの身近さを実現するような状態を作ることができなければ、この目標は達成できないでしょう。

なので、目標はいくつものステップに分ける必要があります。

そして、目標一つ一つが、理想の状態に近づくためのステップになっていなければなりません。

これはプロダクトマネジメント戦略の中でも重要な「目標のステップ化」です。

また、僕たちが目指す理想の状態は遠くにあるため、到達まで社会に辛抱強く待っていてもらう必要があります。また、それに加えて、長い長い旅路の向こうにある理想の社会は社会にとって愛すべきワクワクするものである必要があります。

そして、そのワクワクは多くの場合顕在化していないので、目標のステップは目標が細かく達成された後の社会状態の変化を通じて、だんだんと実感してもらう必要があるわけです。これは、名もないアーティストのライブ動員数がじわじわ増えたり、ある時アニメやドラマの主題歌に選出されたり有名アーティストとコラボしたりなどのステップを経て、だんだん有名になっていく時のワクワク感に似ています。

このようなステップ化された目標を、プロダクト・マネジメント戦略のマスタープランと(僕が勝手に)呼んでいます。

3.目的・目標はステップを登っている間も変わる

また、目的や目標はステップを登っている間にも変化します。

内外的に起きた目標の達成が予期しない変化を生み出した時、マスタープランとして設計したステップ計画は設計し直さなくてはなりません。

こうした場合は再度、事業目標と目指すべき社会の状態を見つめ直し、戦略を練り直すのです。

4.流れを意識したステップ式の目的・目標運用が肝

ここまで、どうだったでしょうか。

将棋などのゲーム戦略にも通じるところがありますが、社会の状態が変わりゆくにつれてどんどん目的・目標も塗り替えていくというのがプロダクト・マネジメント戦略の基本となるアプローチです。

実は戦略マスタープランは、一度作るとアップデートは意外と楽ですし、更新を続けていると目的・目標の流れが見えてきて、正確性が増したり、より組織に向いた目的・目標を見出せるようになるなど「運用しているからこそ見える」ことにいくつも気付くことができます。

需要があれば、次回に戦略マスタープランの運用イメージについて、もう少し具体的に深ぼったり、実行チームについて大切なことをまとめたりしてみようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?