西美濃方言講座 #3「大垣市赤坂方言と3大方言の比較~文法①」

大垣市赤坂方言と京都方言・名古屋方言・東京方言の3大方言を品詞別に213項目を比較していく。京都方言は楳垣(1946)、岸江・井上(1997)、中井(2002)、名古屋方言は あらかわ(1972)と寺川(1985)、東京方言は永田(1935)、秋永(2007)による。

1.動詞・形容詞・形容動詞・名詞

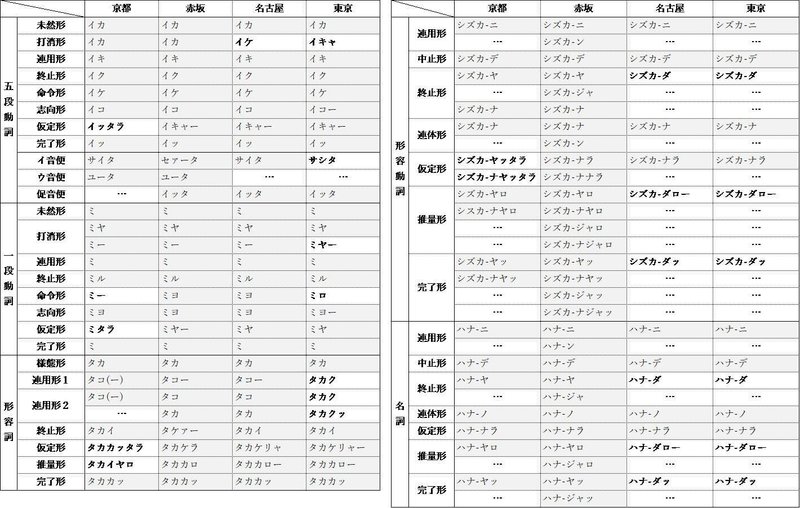

4方言の動詞・形容詞・形容動詞・名詞を比較すると表1のようである。

動詞・形容詞は、共通語的な形式の割合が高く、差異は小さい。京都方言は新しい形式「イッタラ」「タカカッタラ」「タカイヤロ」がみられ、東京方言は動詞「ミロ」や形容詞の非音便形「タカク」「タカクッ」など東日本的な形式が特徴的である。赤坂方言と名古屋方言はほぼ共通である。

名詞語尾(ヤ・ジャ:ダ)の境界線が美濃と尾張の間を通っているが、それに並行する形容動詞の語尾についても同様である[1]。

京都方言と赤坂方言の終止形語尾がヤ系であるのに対し、名古屋方言と東京方言はダ系である。推量形や完了形もこれに並行している。そのほかの近畿共通語として、ヤ終止〈シズカ-ヤ〉のほかにナ終止〈シズカ-ナ〉が使用されている点があげられる。推量形や完了形も同様、ヤ終止と並んでナ終止の形式もみられる。

赤坂方言の特徴としては、ヤ系のほかに古態のジャ系も併用されている点、連用形や連体形に融合形〈ン〉がみられる点があげられる。

東日本の名古屋方言と東京方言は共通していて、西日本の赤坂方言や京都方言と対立していることがわかる。

2.助動詞

4方言の助動詞を比較すると表2のようである。

助動詞第一類は、動詞の語基に接尾して、全体で別の新しい動詞の語基を形成する成分である[2]。この成分は「派生形成接尾辞」と呼ばれるものであり、新しくできた「派生動詞」も動詞と同様に整然と活用している。

A群は、使役において近畿的な〈イカス〉と東日本的な〈イカセル〉の対立がみられる。強調〈イカ-ラカス〉と徹底〈イキ-カラカス〉は濃尾共通語と考えられる。B群は、ほとんどの助動詞が京都方言~名古屋方言で共通する西日本的な形式といえる。C群は、すべてが共通語的な表現である。赤坂方言の助動詞第一類は、名古屋方言とほぼ共通しているのがわかる。

助動詞二類は、活用形語幹に接尾して「語」を形成する成分で、「語尾助辞」とでも呼べるものである。

A群は、京都方言~名古屋方言の西日本的な〈ン〉〈ヘン〉に対し、東国方言の系統を受け継ぐ東京方言の〈ナイ〉と大きく対立している。B群に相当するのは、共通語的な完了〈イッ-タ〉のみで、各方言とも使用している。

C群は古態を示すもの、或いは独自に発展したものである。疑問〈イク-ヤ〉や勧告〈イク-ヤ-ワ〉は名古屋方言の〈イク-ダ〉〈イク-ダ-ワ〉と用法・意味が同じことから、濃尾共通語といえる。ただ、形式が異なることから、ここでは区別することにした。そのほかの助動詞C群についても、濃尾共通語が多く見られるのが特徴的である。

助動詞第三類は、語を活用させるのではなく、文を活用させる成分で「文尾助辞」と呼べるものである。第一・二類が語基・語幹に接続するのに対し、第三類は以下のように動詞文・形容動詞文・形容詞文・名詞文を受ける。つまり、「語の水準にあるのではなく、一段上の文の水準に存在する文論上の補助語(城田1998、p5)」で、モダリティーを表わす。

第三類は、共通語的な表現が多くみられる。その中にあって近畿共通語として推量〈ヤロ〉〈デッシャロ〉が、濃尾共通語として疑問〈カシャン〉がみられる。

3.待遇表現

4方言の待遇表現を比較すると表3のようである。

待遇助動詞は、共通語的な3語を除き、すべてが西日本的な形式であることがわかる。特に罵倒表現は京都方言~名古屋方言で共通している。待遇動詞は、共通語・近畿共通語・濃尾共通語、そして赤坂方言独自の形式などがみられるなど、やや複雑な分布を示している。待遇派生動詞は、東京方言との共通点がまったくみられない点が注目される。京都方言との共通点も原型〈オイデヤス〉〈オクレヤス〉の2つに過ぎない。京都方言では〈ナハル〉が接続する存在動詞は「いる」であるが、待遇助動詞の形式が同じであるのでここに含めた。

名古屋方言は、京都で使用される原型から変化した〈イリャース〉〈オクリャース〉などが使用されていて、これらが濃尾共通語となっている。赤坂方言では、これらがさらに変化した〈オイジャース〉〈オクジャース〉などのほか、岐阜市方言の〈オンサル〉〈オリンサル〉も使用されている。

4.助詞

4方言の助詞を比較すると表4のようである。

格助詞において共通語的な形式が多くみられる中、赤坂方言で〈ガ〉〈オ〉〈ニ〉の異形態〈ン〉が現れるのが特徴的である。副助詞も共通語的な形式が多くみられる。それ以外は、近畿共通語・濃尾共通語・赤坂独自の形式などがみられて、複雑な分布を示している。接続助詞は、近畿共通語や濃尾共通語が多くみられる。

文に接続して疑問、告知などを表す終助詞については、共通語的な形式を除くと、副助詞や接続助詞と同様、複雑な分布を示している。ザ行の終助詞は、京都方言では新しいダ行の終助詞が使用されている。そのほかは、西日本的な形式が多い。禁止を表す〈ナ〉は共通語的な形式である。

動詞志向形に接続して勧誘を表す終助詞については近畿共通語〈ニ〉が、動詞命令形に接続する終助詞については濃尾共通語〈テ〉がみられるほか、赤坂方言独自の形式もみられる。

間投助詞には、名古屋方言〈ナモ〉から変化した〈ナン〉が使用されるのが特徴的である。名古屋方言の〈ヨー〉はまったく使用されない。

5.まとめ

4方言の文法における総合的な関係を系統樹[3]で示すと、図1のようになる。真ん中の四角は分岐が不確かなところである。赤坂方言は名古屋方言や京都方言との距離が近く、東京方言とは距離が離れていることがわかる。

脚注

[1] 従来の学校文法では、名詞に接続する「~だ」は「断定の助動詞」とされ、「~だ・~だった・~だろう」は「断定の助動詞」の活用形と考えられてきた。しかし、最近では「名詞は名詞述語の語幹であり、従来考えられてきた断定の助動詞は名詞述語の語尾である」との説(清瀬1988、城田1998)がみられる。ここでは後者の説にしたがうことにする。

[2] 「第一類・第二類」は、ほぼ、丹羽(1982)にしたがった。「第三類」は城田(1998)を参照して新しく設定した。

[3] SplitsTree4を用いて作成した。

参考文献

秋永一枝編(2007)『東京都のことば』明治書院

あらかわそおべえ(1972)『ナゴヤベンじてん』自家版

楳垣実(1946)『京言葉』高桐書院

岸江信介・井上文子(1997)『京都市方言の動態』近畿方言研究会

清瀬義三郎則府(1988)「日本語の膠着的性格(上)」『言語』17-3

城田俊(1998)『日本語形態論』ひつじ書房

杉崎好洋(2011)「大都市圏言語の影響による地域言語形成の研究~大垣編」(岸江信介編『大都市圏言語の影響による地域言語形成の研究』徳島大学日本語学研究室)

杉崎好洋(2021)『岐阜県大垣市赤坂方言の記述的研究』三恵社

寺川みち子(1985)「西春日井郡師勝町大字高田寺方言」(『愛知のことば』愛知県教育委員会)

中井幸比古(2002)『京都府方言辞典』和泉書院

永田吉太郎(1935)「旧市内の音韻語法」(斉藤秀一 編『東京方言集』喜峯社)

丹羽一彌(1982)「稲沢市方言の構造」(『新修稲沢市史 研究編6』新修稲沢市史編纂会事務局』)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?