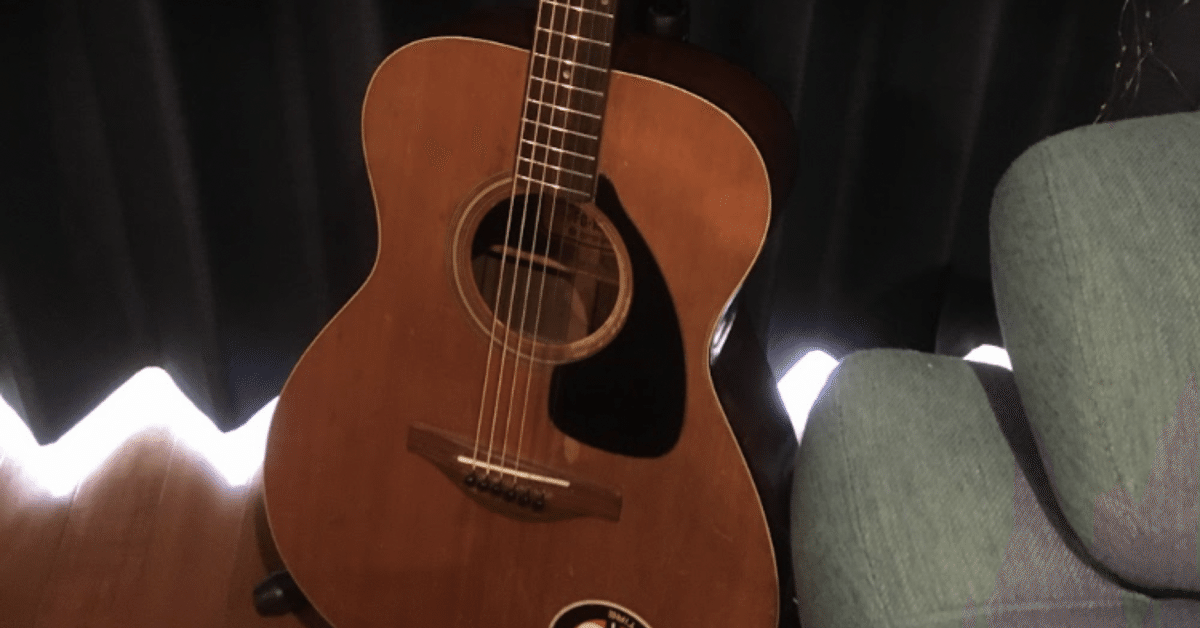

YAMAHA FG150

初めて触れたギターは父が学生時代に買ったというYAMAHAのFG150でした。オレンジラベルなので1968年頃のものでしょう。

幼少期にそれを押し入れの奥で発見しましたが、ペグをクルクル回したり、弦をびんびん弾いて遊ぶ程度だったと思います。

父がFG150を弾くとそれはそれはデカい音で、幼い頃はその迫力が少し苦手だったように記憶しています。

中学3年生の時にB'zでロックに目覚めた私は、このアコギの存在を思い出しましたが、当時の私はエレキギターでバリバリに歪ませた音に憧れていたので、FG150と縁が無かったようで他のエレキギターを探すのでした。その話はまた別の記事で。

さてその後、我が家のFG150は長い長い眠りにつきます。途中、私によるDIYフレット交換の憂き目に遭い完全にジャンクになるも「いつか直そう」という無責任な約束でひたすら押し入れの中で大人しくしていました。

そして20年後の2020年。ご時世柄遠出することもままならないなか私が興味を持ったのがアコースティックギターでした。

サウンドハウスのポイントが随分貯まっていて、その有効期限が近かったので、プレイテックの安いウクレレを買ったのがきっかけでした。ウクレレの素朴なアコースティックな音にとっても癒されたのです。

「アコースティック楽器って面白いな」と思いました。

ウクレレではなく、アコースティックギターをやりたいな。

それから3ヶ月程、楽器屋に行ってはアコギを試奏する日々でした。

今まではエレキギターばかりでアコギについての知識が無くなかなか苦労しました。安いものは安いなりに、高いものは天井知らずですね。

店員さんに、とりあえずMartin買っておけばOKです!などと言われても、20〜30万円のギターを「とりあえず」買うことなどできず、どうしたものかと悩みました。

それでも少しずつ分かってきたことはあります。

トップ単板と合板の違いは顕著であること。どちらが良いかは好みでしょう。

ドレッドノートは私には大き過ぎました。音の大きさというか、どんなに強くストロークしても余裕な感じはとても魅力的ですが。

耐久性って大事。高温多湿の日本で、ろくにメンテナンスをしない私のようなズボラの場合は特に。

そんな事をアレコレ考えてみると、10万円位の国産アコギが手頃なのかなと思ってその辺りを探していました。

候補は、YAMAHAのLS16、Headwayのスタンダードシリーズ、Morrisのハンドメイドプレミアムシリーズの低価格対モデル。あとは中古で良さそうなものがあれば片っ端から弾いていました。

国産の10万円代、とっても良いですよ。どれも弾きやすいし良い音でした。

中古だとYAMAHAのL-15の後期モデルもキラキラした音で良かったです。太めなネックが好みでした。

しかし、ここまで弾いてきて結局分からなくなりました。決め手に欠ける…。

そして思い出したのが実家の押し入れの奥にしまってあるFG150です。

久しぶりに見たら随分とボロボロでした。過去に私が施した改造のせいですが…。

まず、フレットが全部抜かれていました。ナットが外されていました。ブリッジサドルはなんだかよく分からない細い鉄の棒になっていました。ペグが全部外されていました。

いやぁひどいな。

3万円位で新品買った方が良いんじゃないかとも思いましたが、これは父の大切なギターなのだから大事にしなきゃ!という使命感のもと(自分が壊したくせに)、できる限りの修理を自分でやってみました。

ペグは洗剤につけて汚れを落とし、錆び取りの溶剤で綺麗にしました。

ブリッジサドルは新しいパーツを購入。

抜かれていたフレットは幸い棄てずに残されていたので元通りサクッと入れました。

外されたナットも同様に残されていたのでとりあえず接着せずに弦の張力で固定しました。

とりあえずここまでで音が出せるようになりました。そしてその音は…。

バコーン!という感じの大音量!

あれ?これ良くないか?繊細な、キラキラしたMartinのような音では決してないけれど、素朴な温かい音。単音で弾くとまたミドルが強い独特な音です。

いける。こいつはまだ生きている。というか好きな音だ。

修理を進めます。

一度抜いて再度嵌めたフレットはやはりガタガタでしたので、フレットすり合わせ。やり方はネットで見たものを見様見真似です。どうせジャンクギターだし、失敗したらフレット交換をリペアショップにお願いしようと軽い気持ちでやりましたが結構上手くできました。

この時期のFGの仕様らしく、弦高が高いので購入したブリッジサドルの高さを調整。サドルを1mm削れば12Fで0.5mm弦高が下がります。

フレットすり合わせでフレットが低くなったので、ローポジションでピッチが合わなくなります。これはナット調整で対応。ここで失敗しました…。ナットを削りすぎて開放弦がビビるようになってしまいました。ナット調整は素人が手を出してはいけないことが分かりました。

近所のリペアショップに持って行き、全体を見てもらいました。フレットがガタガタだけどローポジション付近しか使わないならとりあえずサドル調整とナット交換だけでOKとのことだったのでお願いしました。

そして修理が完了してリペアショップで試奏した時の音のデカさにまた驚きました。さすがプロの調整でどうやってここまで弦高を下げられたのか、とっても弾きやすく美しく響くギターに生まれ変わりました。ギターはメンテナンスするものですね!

リペアショップの方曰く「音でかいですよね。この鳴りは新品には出せない。これを大切に使って、サブが欲しければ安いのを買えば良い」とのこと。

というわけで現在のメインのアコースティックギターは、YAMAHAのFG150です。

トップはスプルース合板、サイドバックはマホガニー合板、ネックはマホガニー、指板はローズウッドです。

歌を歌うためのギターだな、といった感じです。ソロギターでかっこよくキメるならもう少しネックが薄くて弦高が下げられるものが良いと思います。とはいえ、充分に満足できる音ですね。何より見た目がかっこいい!

父のフォークギターを20年越しに修理して使えるようにしました、というお話しでした。

とりとめのない話でしたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?