「風魔」絵コンテ(シーン24・シーン25)

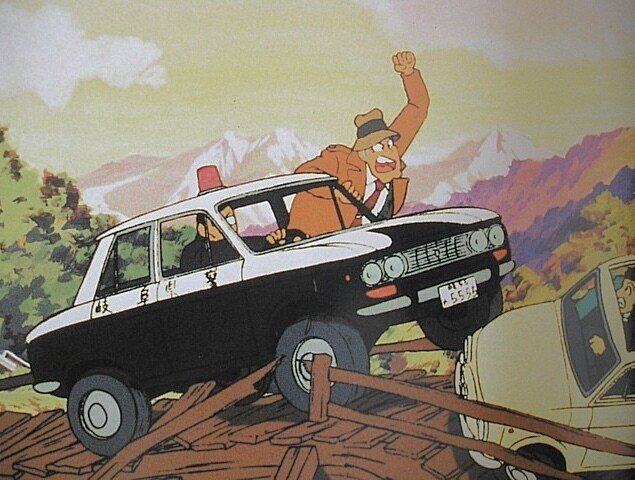

怒濤のカーチェイスシーン。大塚康生の独壇場。ルパンと銭形のコミカルな再会シーンが対向車の出現によって急展開し、川への突撃、銭ブルの水没、銭ブル復活、そして木造橋上のチェイスといった具合に、見せ場が立て続けにギュウギュウに詰め込まれた名場面。秀逸なアイデアが惜しみなく注ぎ込まれ、尚且つそれを魅力的に描き切っている物凄さ。

更に特筆すべきなのは、その緩急の付け方が素晴らし過ぎる程に素晴らしい点でしょうか。執念も空しく銭ブルが水没してしまい「面白いチェイスシーンが終わってしまったか」「あ~面白かった」…と一息吐いた瞬間…馬鹿馬鹿しくも派手派派手しく大復活した銭ブルが、俄然猛烈に追撃を再開する辺りのタイミングなんてのは特に特に傑作ですね。

ところで…「エンジンルームを密閉し、パイプで外から吸気・排気を行えば、実際にフィアットは水中を走れる。ただ、浮力が発生するので窓を全部開けて、水を入れる必要がある。水底の流砂や泥を巻き上げながら走るのでスピードを陸より遅くした。そういう駆動系の理屈を考えて描くかどうかで大きな違いが出る」という大塚康生の談話が解説部分に載っておりますが…一連のカーチェイスの場面が極めて優れたアニメーションとして成立しているのは、やはりこの大塚イズムってのがまず何よりも決め手になっていると言えるでしょう。最も肝腎な点です。

勿論それは水中走行の件りだけでなく、ありとあらゆる部分に満ち溢れていて…例えばシーン25のカット30、目一杯のスピードでカーブを曲がる銭ブルが道路脇の崖の斜面をガリガリ擦る描写だとか、あるいはカット53、急ブレーキでどうにか停まったフィアットが、ちょっと下がりつつ方向転換、そしてそのままバックで木造橋へと逃げ込む描写など…此処に在るのは確かな観察力と再現力、そして絶妙の『飛躍』や『表現』です。そしてそういった技術と思想が存在するからこその『リアリティ』だと言えるでしょう。

わざわざ引き合いに出すのも阿呆らしいですが…その辺の凡百の安手の作品なら、銭ブルが路側を削ってしまう描写なんか当然存在せず、フィアットはフィアットで、そのままスル~ッと頭から木造橋に突入して仕舞いでしょう(精々がまぁ、派手に尻を滑らせながら大カーブする…程度の描写があれば上等な位)。リアリティも無きゃあ面白味も無いような場面が容易に想像出来ます。

一口に言ってしまえば…絵を描く(あるいは動画を描く)ってのは『何をどう見て』『どう描くか』ってのが肝腎なのです。大概の人は『手』の問題だと把握してしまうんだろうけど、より大切なのは『目』と『頭』なんですよね。何を見るのか、何処に注目するのか、それをどう表現するのか…といった事が最も大切なんであって、それに較べれば『手を動かして描く』ってのは別にそんなに大した事ではないのでありますよ(それはそれで技術と熟練を要するにせよ)。

この場合、猛スピードで走ってる車は果たしてどんな動きをするのか、その何処に注目するのか、形や色や質感などをどう捉えるか、何を表現したいか、何をどう盛り込むか、何処を飛躍させて何処を省略すべきなのか、それをどう描写すれば上手く表現出来るのかってのが肝腎な点であって…つまり表現だの創作だのってのは、その人の物の見方や考え方こそがまず第一に問われるのであります。手先が何ぼ器用だろうが何だろうが、見方や考え方が浅薄な人間には素晴らしい表現なんてのは到底不可能な芸当なのです。

それで言えばだから…例えば大塚康生ってのは『リアリティを感じさせる車の表現』を確立した人物で、以降のアニメの表現にはその影響がはっきりと残っている訳だけれど…それなんかにしても、後続者が果たしてそれをきちんと理解して使っているのか、それとも何も考えずに漫然と引き写して倣っているだけかによって、結果には雲泥の差が出るんですよね。

(↑)この大塚式表現。

大塚康生本人はそれを『自分で確立(あるいは整理・咀嚼)』した訳だから、当たり前だけどそれがしっかり身に付いている訳です。だけど後続者が「なるほどなるほど」とその上っ面だけを眺めて、単純に猿真似してしまうのであれば、此処に確立されているリアリティ表現の方法論なんてのは達成される筈が無いのです。

先人が斬り拓いた道を後から歩くってのは簡単なんですよね。苦労せずにある程度のところまではホイホイ行けてしまう。それでチョロい素人なんかは騙せてしまう(あるいは本人自身も勘違いしてしまう)。だけど本当に理解して使っている訳ではない他人の方法論なんて本当は全く役には立たないんですよ。何故なら自分の目と頭は一切使ってないから。「何か知らんけど片っぽに寄せれば良いのね」「何かこんな風にウネウネした影を入れれば良いのね」程度で済ませてしまう人間が描く絵なんてのは単なる劣化コピーに過ぎないのです。到底それは『表現』とは呼べないのであります。

(※初出 / mixi / 2012年11月30日)