【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第25回「天元戦予選武宮正樹九段対淡路修三九段」

こんにちは。

IGOcompany【U】@毎日note継続中(306日目)です。

公益財団法人日本棋院での15年間の勤務を経て、ライターをしたり、

「囲碁」の普及活動をしたりしています。

他にも「宇佐美囲碁教室」っていう教室の運営や、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会、「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べてます。

また、棋士の先生と協力して、川崎で囲碁を打てる場所を「兎に角、たくさん」つくろうと「川崎囲碁普及会」を立ち上げました。

すみません、

最初に、ちょっと宣伝で、

短い期間ですが、

「宇佐美囲碁教室」のECサイトで、10周年回数券の販売を開始しました。

今後の「宇佐美囲碁教室」、「川崎囲碁普及会」でも使えるお得な回数券になります。8月は、特に、棋士の先生の指導碁など、イベント盛り沢山で開催したいと思っていますので、良かったら使ってみて下さい。

さて、

本日のnoteは、

【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第25回「天元戦予選武宮正樹九段対淡路修三九段」

です。

先日、

っていうnoteを書いたんですが、

その続きを検討し、

木曜日の教室や、新百合囲碁学園で講義したので、その解説をお届けします。

ちなみに、僕は武宮先生の碁が大好きですね。

こちらは前回のnote.。

※必ず前回の棋譜解説を載せていますので、良かったら遡って頂いて。

僕の書いている有料noteの「全て」のマガジンや、

全100回を目指す棋譜解説シリーズのマガジンに、

記事は随時追加していっています(もし良かったら、ご購入をご検討下さい)。

囲碁の棋力向上のためには、兎に角、たくさん勉強すると言いますか、様々な棋譜解説に触れ「棋理」を理解していくことが大事だと思いますので、拙い文章かもしれませんが(前半の無料部分だけでも)眺めてみて下さい。

ホント、色んな解説を気軽に読んでみるのがオススメです。

スキのリアクションを頂けるだけでもモチベーションになりますので、宜しくお願い致します!!

今回の参考教材。

それでは、

棋譜解説noteを始めていきましょう!!

【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第25回「天元戦予選武宮正樹九段対淡路修三九段」

【解説に使った棋譜 黒1手目~黒75手目まで】

天元戦予選C 武宮正樹九段 対 淡路修三九段

【実戦の進行 黒1手目~白20手目まで】

前回のnoteでも触れましたが、

黒15のノビが昨年出版した僕の「三々定石の本」でオススメした簡明な形。

教室の生徒さんにもこう打てば良いですよ~って、ずっと前から言ってるんですが、武宮先生が打っているなら、ちょっと説得力が増すんじゃないかと思います(笑。

【実戦の進行 白18のワリ打ちに対して】

ここで、石の方向を確認。

実戦は白18に対して手抜きで打っているんですが、

もし、白18に対してツメを打つとしたら、

皆さんは、Aから打ちたいですか?Bから打ちたいですか??

※ちょっと行間を空けてみますので、考えてみて下さい。

【参考図① 正解は!?】

もし右辺に打つとしたら、黒1と下からツメを打つのが自然な石の方向です。黒3のケイマが最善手かどうかはわかりませんが、黒〇の厚みの方へ白を押し付けるイメージです。

「厚みは攻めに活かせ」「厚みにぶつけろ」なんて格言もあります。

また、

「厚みは囲うな」という格言もあります。

仮に、厚みの方向から、次の図のように黒1とツメを打つと、白2のツケがピッタリ。黒5までとなった時に、コリ形と言いますか、黒石の赤い□で囲った部分が重複している(石が働いていない)ような印象になってしまいます。

【実戦の進行 黒23の高い両ガカリまで】

実戦は、白18のワリ打ちに対応せず、左下隅へのカカリから黒23の両ガカリにまわりました。

【参考図② 片方が高い両ガカリ】

実戦は、次の図のように、

白24のカカリから「戦い」が始まってしまったのですが、

教室の生徒さんには、次の定石を紹介しました。

片方が高い両ガカリの時は、低い方へツケる手がオススメです(※この定石や次の参考図の定石について、有料noteを書いたような気がしたんですが、ちょっとすぐに見つかりませんでした)。

この変化ならわかりやすい意味があります。そして、立派な定石形です。

【参考図③ 両ガカリ、高い方へのツケ】

高い方のツケは、ちょっと難しくなる場合も多いので、よっぽどの高段者じゃなければ参考図②の定石をオススメします。

とはいえ、簡明な形も紹介しておきましょう。

次の図の白1のツケから、黒4の三々まで、

ここで白5と切って、片方の石をカカエていれば簡明形です。

もし、白5の切りで黒6とオサエで打ってしまうと、AIが示す複雑な定石が始まってしまいます(ここでは割愛)。

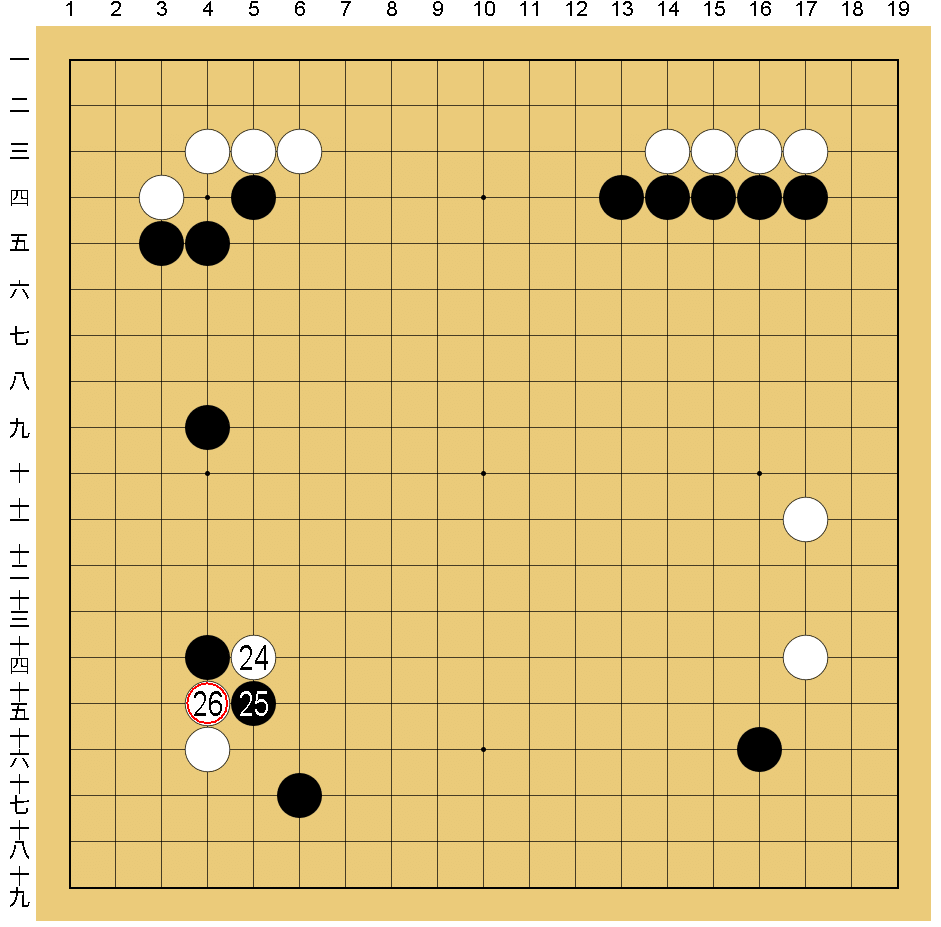

【実戦の進行 白26手目まで】

実戦は、黒25のハネ出しと、黒が反発!

普通ですと、白26までで「白」が「キリチガイ一方をノビよ」の形になっているので、黒は選択し難い手になります(形がちょっと悪い)。

右上隅に黒の厚みがあるので、シチョウが良いと判断した上での、黒の反発なのかもしれません。

【実戦の進行 白30手目まで】

白30のハイにたいして、黒はAとノビれば自然な手ですが流石に白Bとノビられるとアマイんでしょうね。

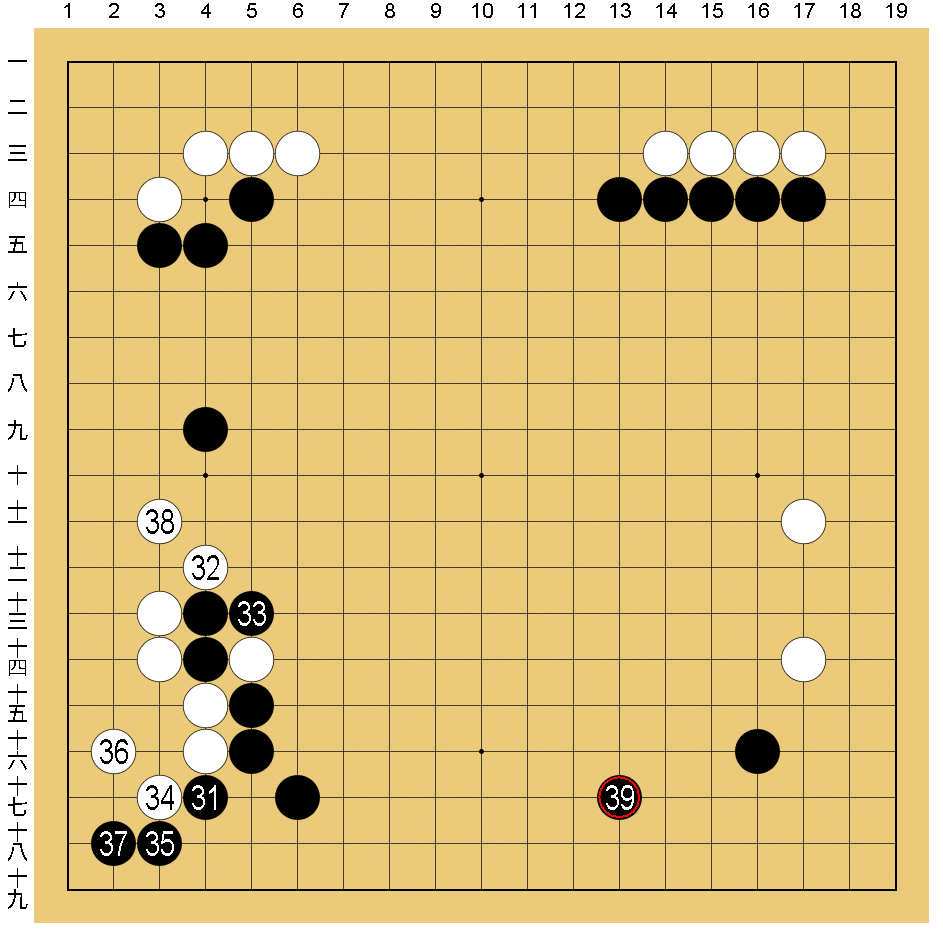

【実戦の進行 黒39手目まで】

黒、白共に、黒31、白32と「二目の頭」の急所へハネを打ち、碁は進んでいきます。白38のカケツギは本手ですね(是非ぜひこういう手を打てるようになって下さい)。

で、

黒は、黒39と右下隅のシマリ。

さて、

ここで、白40手目です。

皆さんだったら、どこに打ってみたいでしょうか??

個人的に、次の白40が、淡路先生の「やや強引な」手だったんじゃないかなと感じたので、この局面をAIで検討してみました。

もちろん、悪い手ではないですし、

囲碁ってその後の打ち方次第で良い手にも悪い手にもなることが多いので、なんとも言えないトコロなんですが、

教室の生徒さんにはオススメしづらいなとも感じた手なので、

ここでどう打つべきかの考え方を、

以下の有料部分で、解説していきたいと思います。

【実戦の進行 白40の逃げ出し】

この白40の逃げ出しがどういう意味を持つのか、

とても大切なトコロだと思いますので、詳しく解説していきます。

これ以降を有料部分に設定したいと思います。

それでは、一旦、ここまで読んでいただき、ありがとうございました!!良かったら、また読みに来てみて下さい。

【参考図④ ここでの好手を考えよう!】

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。