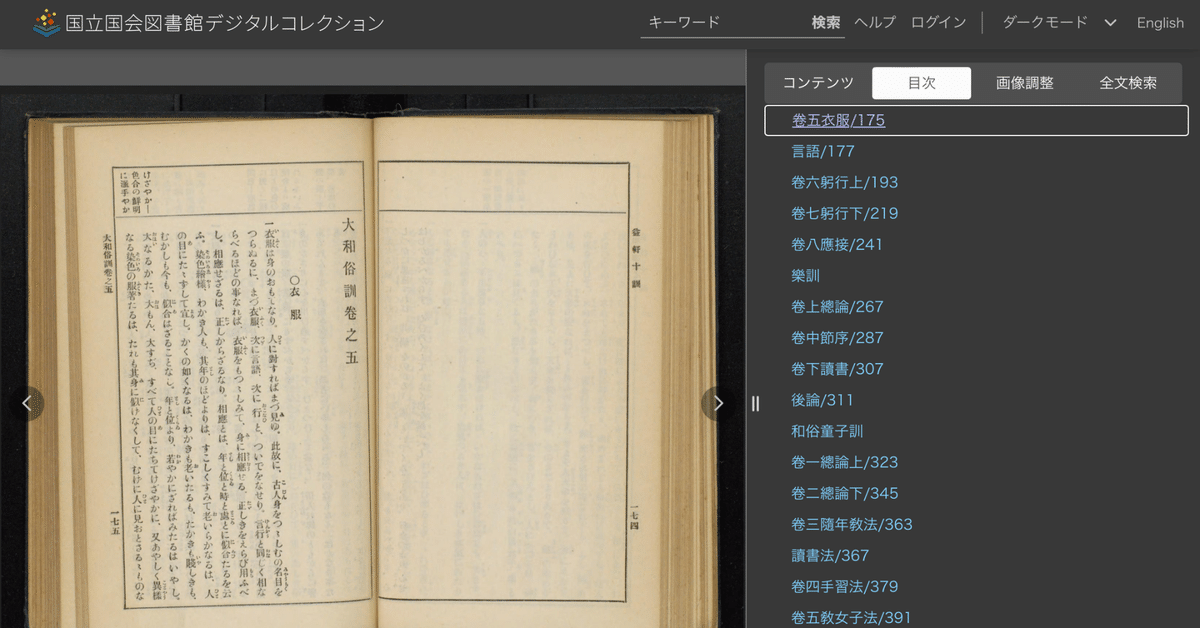

大和俗訓 巻之五 衣服

一

衣服は、身のおもてなり。

人に対すれば、先づ見える。

此の故に、古人、身を愼むの名目をつらねるに、先づ衣服、次に言語、次に行と、ついでをなせり。

言行と同じく相列べる程の事なれば、衣服をも愼みて、身に相応せる、正しきを擇び用いるべし。

相応せざるは、正しからざるなり。

相応とは、年と位と時と処とに似合たるを云う。

染色・繪様、若き人も、其の年の程よりは、少し、質素みて老いらかなるは、人の目にたたずして宜し。

此の如くなるは、若きも老たるも、高きも卑しきも、昔も今も、似合わざる事なし。

年と位より、わかやかに、酒落ばみたるは、賤し。

大なる方、大紋、大筋、すべて、人の目に立ちて鮮麗に、又、奇しく異様なる染色服着たるは、だれも、其の身に以げなくして、むげに人に見落されるものなり。

かようの衣着たる人は、位高き人も、賤しく見苦しくして、下部の如し。

是れを好むは、何の為ぞや。

大低は、衣服にても、人の心は推し量られるものなり。

位なくても、自ら重んずる人は、下着にもすべからず。

凡そ、人の目だつべからざるは、相応なるべし。

目に立つは、相応せざる故なり。

帯も、古は、男女共に、小かりしが、今様は、廣くして見ぐるし。

何の益ありや、知らず。

二

衣服は、倹素に飾少なく、世の常にして、賤しからざるがよし。

又、貧しき人も、努めて潔く垢付き穢れざるを用いるべし。

富める人も美麗を好み、無用の服多くすべからず。

又、甚だ質朴に過ぎて、穢らわしく鄙野なるも悪しし。

染色は、正色を用いるべし。

紫・萌黄などの間色、すべて、女子の服に近きを用いるべからず。

紅紫をば、褻の服、衾褥にもすべからず。

三

身の飾りに、心を用い過すべからず。

ひま費やして益なし。

俗人・奴婢の輩に誉められんとて、衣服を飾れば、識者に賤しめられる。

何の益も無く、儚き事なり。

四

左傳に、服のただしざるは、身の災なりと云えり。

着る物の衷しからずして、其の身に似合わざるは、身の災となる。

此の試し、世に多き事なり。

戒むべし。

國語に曰く、服は心之文也。

心の好む事を、身にも、必ず、服する故に、衣服は、心の外に表れる文なり。

正しからざる服着たるは、心の内見えて恥し。

愼んで、擇び用いるべし。

五

衣服は、常に用いて、いつもよき製法・染色あり。

時の好みに従いて、世の悪しき俗に移るべからず。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?