戦前台湾の「日本語」教育(「国語」教育)についての基礎知識1 施設編

台湾における日本語教育(「国語」教育)について用語

「国語」教育について

ここで使う「国語」教育は、あくまでも、戦前、台湾で行われた、台湾総督府が行った台湾人子弟に対する日本語教育のことである。現在、使われている外国人に対する日本語教育の体系ではなく、台湾人に日本語で全ての学校の教科(学校生活も含む)を教えるための学校教育の体系を指す。

日本語教育のはじめ

日本語教育の始まりについて、芝山巌学堂にて台湾人子弟7名に日本語を教えたのが、台湾における日本語教育の始まりである。また近代日本語教育の始まりでもある。

芝山厳学堂(1895年7月16日~1896年4月15日)

現台北市士林区芝山巌惠濟宮のある丘一体を芝山厳と呼んでいる。この地に1985年6月末に台湾総督府民政局学務部を開設し、7月16日に芝山巌学堂と称して地元の子弟7名に日本語教授を開始した。ここは、後の1896年(明治29年)4月15日から第一回日本語傳習生に台湾語を教える台湾人教師養成が目的であった。4月1日、芝山巌学堂は臺灣総督府直轄国語学校芝山巌學堂と名称を変えた。第一回講習生は台湾語も学ぶことになるが、その時の教師は芝山巌学堂で日本語を学んだ者であった。

臺灣總督府民政局『臺灣總督府事務成績提要』「第九章敎育事務(一)國語傳習ノ經過」43頁

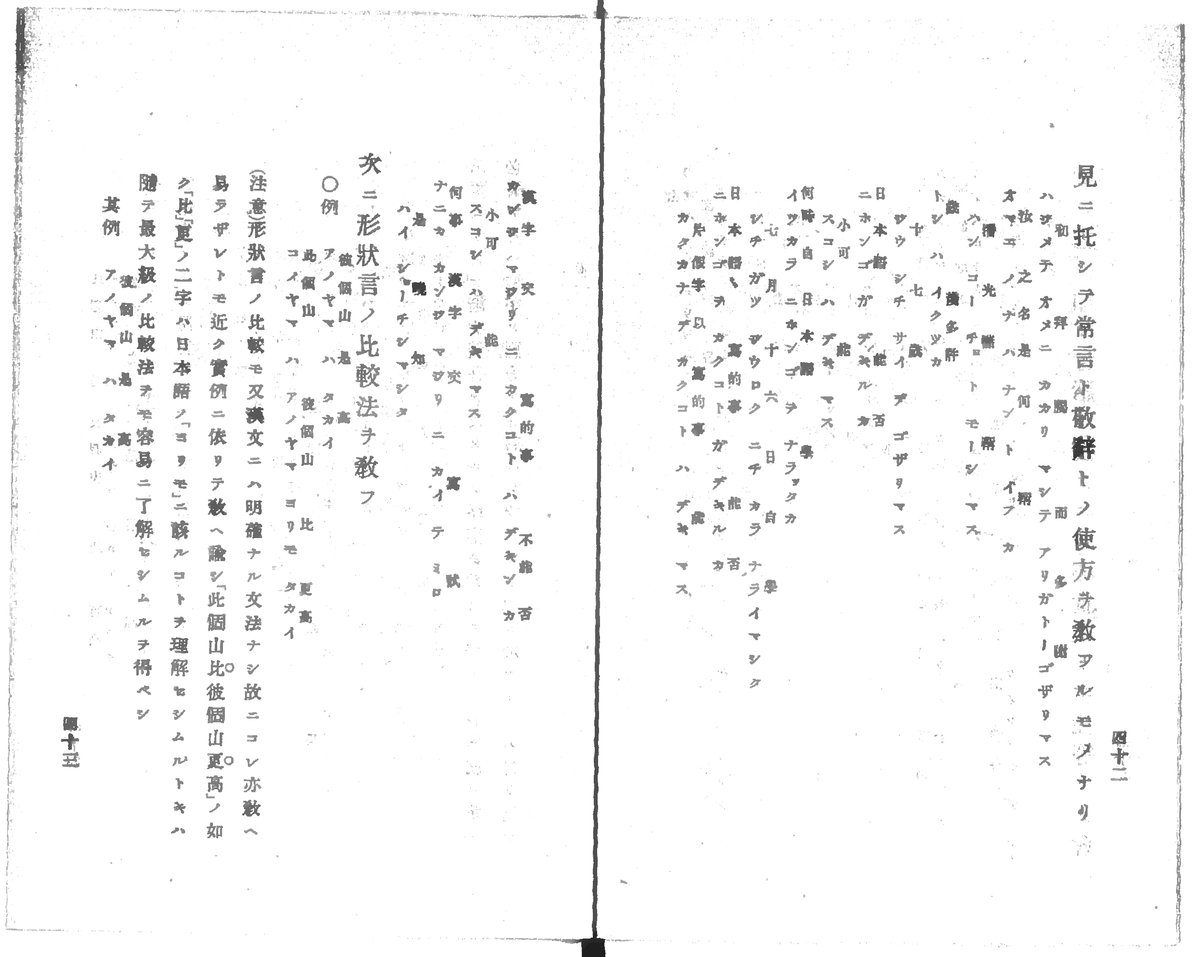

「明治二十八年七月十六日ヨリ八芝林街鄕紳ノ子弟十餘名ヲ芝山岩ニ集メ我國語ノ傳習ヲ始メ其後國語傳習志願者ノ爲ニ數回試驗ヲ行ヒ入學ヲ許可セシ者更ニ十餘名アリ同年九月ニ至リ傳習生ノ現在數二十一名ノ多キニ達セシ故ニ之ヲ甲乙丙ニ類別シテ傳習ヲ繼續セリ甲組ハ最初ニ傳習ヲ許可セシ者ニシテ既ニ粗々國語ヲ解シ得ルニ至レルヲ以テ臨時雇トシテ若干ノ日給ヲ給シ乙組ハ第二回ニ入學ヲ許可セシ者ト第一回ノ者若干トヲ合セタル者ニシテ年齡既ニ長シ且相當ノ學力アリ其一人タル朱俊英ト云フ者能ク官用文ヲ作リ得ルヲ以テ既ニ臨時雇トシテ使用セリ丙組ハ第三回ニ入學ヲ許可シタル者ニシテ年齡猶幼ナリ同年十月十九日甲組柯秋潔外六名ニ修業證書ヲ授與セリ明治二十九年一月一日土匪蜂起シ芝山岩ヲ襲ヘリ部員楫取道明外五名之ニ死ス故ニ已ムコトヲ得ス一時傳習事業ヲ中止セリ」

其他の史料

シチガクデウロクニチカラナライマシタ

の記述がある。

国語伝習所

国語伝習所とは、1896年(明治29年)に「国語伝習所規則」によって制定された、台湾人への日本語教育機関。主に通訳の養成を主としたが、同時に若年層も日本語教育の対象としていた。日本語教える教師は国語伝習生とよばれた。

国語伝習所は明治29年(1896年)5月21日府令五号にて国語伝習所14カ所の位置と名称を定める。

国語伝習生

国語伝習所で日本語を教える教師のこと。第二回野伝習生に山口喜一郎がいた。

公学校

公学校とは、1898年(明治31年)に「公学校令」にて制定された、台湾人子弟が通う普通教育機関(日本では小学校に当たる)。日本人子弟の通う学校は「小学校」とは区別された。

「公学校」は台湾総督府が管轄し、「小学校」は内容は「内地」(日本本土)の文部省に拠った。

台湾人の通った学校のことを小学校と記述しているのがあるが、正しくは公学校である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?