私の落選作品 その3(第30回 三田文學新人賞 応募作品)3

3.

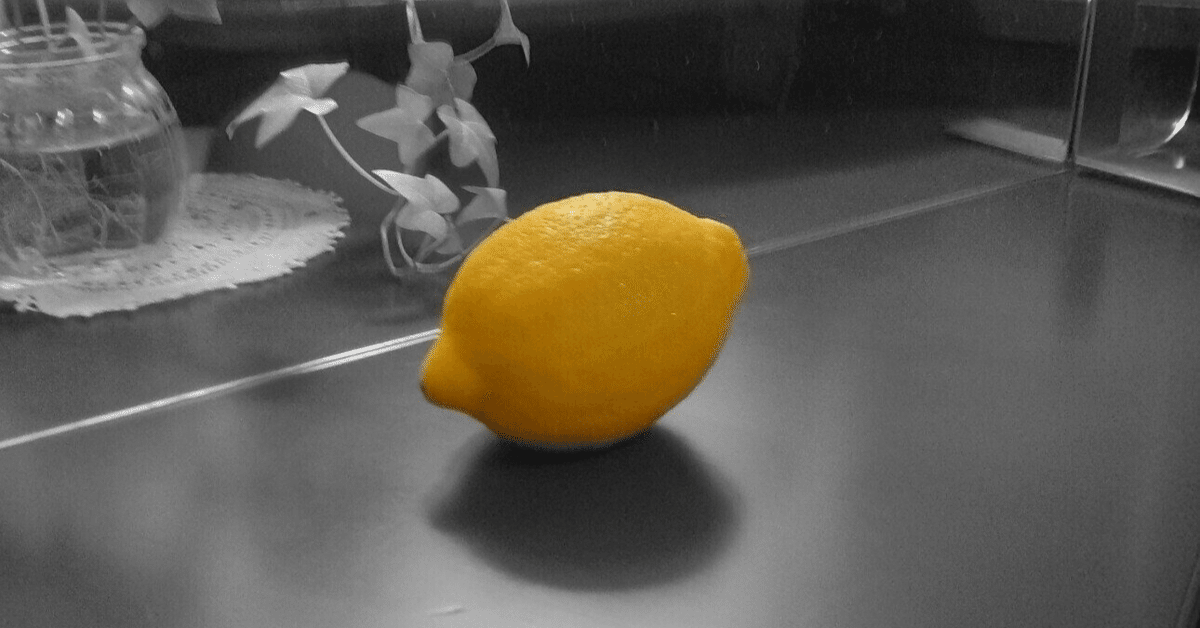

関東大震災は東京や横浜に甚大な被害をもたらしたが、地域的な災害にとどまらず、その前後で時代の潮流が大きく変質した。震災時の流言飛語で朝鮮人への虐殺や暴行が続発し、社会運動家の大杉栄などが官憲に虐殺される事件も起こった。すでにロシア革命は成功しており、プロレタリア独裁が喧伝されるようになり、それまでの支配階級に対抗する労働者階級の団結も声高に主張される。そんな中で『白樺』は終刊となり、震災後の東京にはアメリカの文化が心より物と言わんばかりに雪崩のごとく流入してきた。大震災の年の有島武郎の思想的な行きづまりと情死は、文学界においてはその四年後の芥川龍之介の自殺の前震でもあった。芥川の自殺の原因には、手記に遺した「将来に対するぼんやりした不安」が挙げられる。これは『檸檬』の冒頭の「えたいの知れない不吉な塊」に近似している。そういった時代の精神風土のなかで、大震災を契機として東京から関西方面に移り住む人も多く現われた。こうして社会の混乱に拍車がかかり、梶井も友人たちとアナーキストの歌を大声で歌いながら町を練り歩くようなこともした。ちなみに、梶井より十歳年長で『白樺』に表紙画などを寄稿していた画家の岸田劉生も、震災を機に京都に移り住んでいる。

三高を二回落第している梶井にとっては、大震災の年はこれ以上の落第はできないギリギリの年であったので、煩悶の累増も推して知るべしの情況であり、切羽詰まって一再ならず自暴自棄になりかけた。『檸檬』として完成を見る前の草稿を読むと、自己憐憫の湿っぽさが基調となっており、読み手の同情を哀願するような弱々しさを感じてしまい、芸術作品としての完成度では雲泥の差があることが歴然としている。すなわち、現在にまで読みつがれてきた完成形の『檸檬』は、我執の臭味がすっかり抜け落ちていて、感覚的な言葉となるがさっぱりしているのだ。それまで何度も手を入れてきた草稿群は、中篇小説として完成させるつもりで、レモン体験も含めたいくつかのエピソードで編成を試みていた。それが、東京帝国大学入学による東京での生活を開始してから数か月後に、完成間近だったものの大部分をバッサリと切り捨てて、レモン体験のみの短篇小説への改変を決断する。そこには何があったのかという問題である。

これまで言われてきたことは、梶井が東京帝大入学以降仲間たちと刊行することで計画を押し進めていた同人誌が、翌1925(大正14)年1月発行と決まり、中心メンバーだった梶井には発行までに中篇小説をまとめ上げて完成させるだけの時間的余裕がなかったために、核となるレモン体験の部分だけを磨き上げることに方針転換した、というものである。たしかに私もそれが最大の要因だったと思うのだが、それにしても草稿段階のものと完成した『檸檬』との質的な差は甚大である。これは、私としては、その間に梶井が人間的にあるいは人格的に、もっといえば霊的に覚醒するような体験を経ていたのではないかと思料せざるを得ない。文章が質的にガラッと変わってしまっているのだ。

この件に関しては、『文藝』の1965(昭和40)年7月号に掲載された「文学と資質」という座談会が参考になる。この座談会の出席者はいわゆる第三の新人たちで、小島信夫・遠藤周作・安岡章太郎・吉行淳之介・庄野潤三の五氏であった。その中で第三の新人たちが影響を受けた作家として梶井基次郎も座談の俎上に上っている。小島信夫から梶井の作品のうちどれを好きになったかという問いが発せられ、各人答えるのだが、安岡章太郎と吉行淳之介からは、「『檸檬』にはひかれた」という応答があった。本稿の冒頭には、安岡章太郎が書いたエッセー「三種の神器」から引用した安岡による梶井評を掲げた。そのエッセーの別の箇所で彼は、「1950年代の文学青年にとって梶井は中島敦や太宰治と共に『三種の神器』で、今もし自分がこの中のひとりを選ぶとするなら、断然梶井を選ぶ」と述べている。それほど梶井に対する思い入れが強いのだが、この座談会において安岡も小島も、梶井の文章表現の的確さを強調している。小島信夫は、自身は的確さは好きだが、的確さに対するこだわりのようなものはあまり好きではないと述べる。それに対して安岡章太郎は、「つまり表現に淫したという・・・」と応じ、再度小島信夫が、「そうだ、それは好きでない。だから梶井のなかにもそれはあるけれども、梶井は救われているのだ」と発言して、この梶井基次郎についてのパートは終了し、別の話題へと移行している。小島のこの部分の最後の発言、「梶井は救われているのだ」の後には、おそらく出席者全員の暗黙の了解があって皆押し黙ったのだろう。そしてそれ以上話は発展せず、次の話題へと移ったものと思われる。

小島信夫の「梶井は救われているのだ」という発言の真意はどのあたりにあるのだろうか。「救われている」といっても、梶井は別にクリスチャンとして教会に通っていたわけではない。ただし、梶井の心中には、彼の告白によれば「澄みたい気持ち」と「濁りたい気持ち」との相剋による葛藤が常にあり、建前では前者をうべないながらも、後者の誘惑に頻繁に駆られていると自己認識している。梶井は小学生時代に父親の転勤にともない一年あまり東京で暮らしたのだが、その時通ったのが芝白金にあった頌栄女学校の付属小学校で、プロテスタント系のキリスト教主義を教育方針として掲げていた。長じて、倉田百三の『出家とその弟子』も読み、またその舞台公演にも出向き、西田幾多郎の『善の研究』やトルストイまたドストエフスキーの長篇小説なども読破している。そんな中で西洋音楽への関心も手伝って賛美歌に心を寄せ、友人の矢野潔によれば、「ピューリタンという言葉を常々口にし、そんな態度を守った。キリスト教に関心を示し、聖書を研究するねん、と言っていた」と伝えている。よって、教会に通わなかったとしても、自らを省みて神に祈りを捧げることもあっただろう。何よりも、梶井にとって葛藤の激しかった京都での生活にケリをつけて、人生は新たな東京での生活という局面を迎えており、友人たちと同人誌を発行する手はずが進んでいる。おそらくこの人生の転機に際会した時機に、彼は、宗教的な言葉を用いれば回心ともいえる経験、すなわち霊的な覚醒の体験をしたのではないかと推察されるのである。もともと梶井は、三高時代の日記帳に「如何ニシテ強ク偉クナラウカ。俺ハ武者小路ノ様ナ態度ノ中核ヲ与ヘテ呉レルモノヲ見出サナケレバ、俺ガ百ノ小説ヲ作リ千ノ戯曲ヲ造ッテモ何ニモナラナイ」と書きつけるような青年だったのだから。

その結果どういう変化が彼の内面に起こったか。意識の下層部にあった自己憐憫やら同情を欲する心の表出を作品中に書き連ねることが、結局のところ自己満足にすぎず、なんら作品としての価値を高めることに寄与していないということに心底得心がいったのだろう。よって、こういった表現はすべて切り捨てるべきと悟り、果敢な断行を試みていったものと思われる。

この問題については、梶井は夙に先人から学んでいたことが残されたノートに記されている。それはウィリアム・ジェームズの心理学を学んだ折に、創作における主観と表現について思い巡らし、ノートには「表現は主観を其の儘出す――疑」「文学は表現を措いてない――真」と書き、「自分の作を見るときに、やはり品として見ながら作るのは事実である。即ち自分が鑑賞者側に立ちながら書く。恐らくカンディンスキーに於ても然り/結論/芸術は対他人のものであり、客観的妥当性を予測してかゝれたものである。対他人といふよりも対主観といふ方がいゝ」と書き加え、さらに芸術品の伝達について省察した結果を図式化し、「芸術家の主観――芸術品すなわち物質となった"私“――鑑賞者の主観」とも書きつけている。よって作品を自己から突き放して、自分も鑑賞者の一人という視点で表現の適否を逐一検討また確認しつつ創作すべきとの悟りのもとに、それを断行したということだ。

この間の梶井の変貌については、私以外にも、たとえば文学者の中島国彦は著書『近代文学にみる感受性』の中で以下のように述べている。「(草稿段階の)『瀬山の話』と『檸檬』との間は近いようで実は深い間隙がある。その秘密に満ちた飛躍を可能にしたのは、作品の根底に孤立感を置いたのではなく、作品の孤立化を試みたことによる。そのためには作者の内部に、ある意識の変革が必要だった」。実はこういった観点からの指摘は、作品が発表されて間もなくの頃、当時新進の文芸批評家だった井上良雄が、梶井の観照の仕方について「対象のなかへ自己を再生さす」という評言を与えて、梶井本人を喜ばせ感激させたというエピソードからすでに見られたものであった。

4.(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?